あと何年かで大学入試がガラッと変わるらしい。

私なんて、現在の入試がどんなものなのかということすら知らない。

ましてやそれが今後どうなるかなんて、なんのことやらサッパリ。

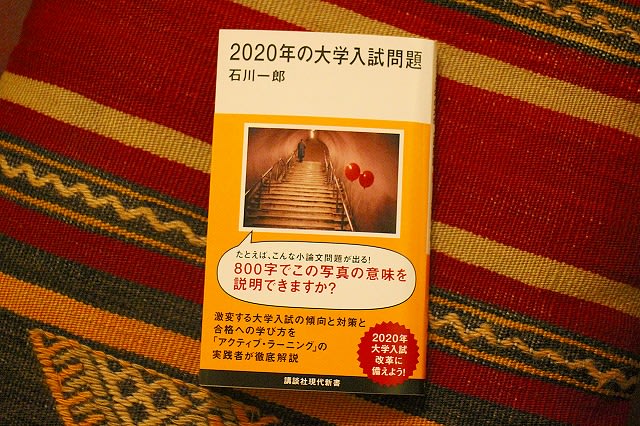

しかし書店に平積みで本が置いてあったので、買って来て読んだ。

そしたらビックリ。

入試って、ものすごいことを問われるのね。

この石川一郎先生の本は面白かった。

今までのセンター試験によく見られるようにただ知識や技能を問うことは、高校時代に終了しておくこととみなされるようだ。

入試ではその上、というかそれとは別種の能力を問うことになるらしい。

2020年の改革を待たずして、すでに現場は動き出しているそうだ。

例えばこんな問題がすでに出ている(↓)。

画像はロンドンのキングスクロス駅の写真。80年代に大火災があった駅だね。

あなたはこれを見て、何を語れるか? 800字で。

それが試験か?・・・試験なんだって、それが。

CBTなんて言葉ご存知? 私は知らなかった。

LBT(サンドイッチ・ハンバーガー屋さんのレタス+ベーコン+トマト)じゃないよ。

CBTとはコンピューター・ベースト・テスティングのこと。

端末たたいてテストの答えを入力することだ。

高いレベルのテストでは主体性、協働性、多様性を問われることに。

例えば、この問題(↓)。

「多文化共生とは何か?」と問われ、それを自分の体験に照らして考えをまとめることが要求される。

正解なんてものはないのだ。知識を問うのではない。知識があるのは当たり前とした上で、自分の考えが問われる。

正解がない質問をする。実際の社会はそうだからね。

まさに主体性が必要で、多様性が問われる。

しかしこんな問題(↑)なんて、かなり易しい問題だ。

私なんて何を答えればよいのかさっぱりわからない難問がたくさん掲載されている。

試験だけじゃない。

普段の授業も先生がテキストを解説し、それを書き写す、そして覚えるなんてもんじゃなくなってきている。

アクティブ・ラーニング。

先生や生徒間の多方向で活発な議論、質問、教え合い。

「先生が教える、生徒が習う」という単純な関係ではないようだ。

さらに、英語は試験科目にはなるかもしれないが、あれは学問ではない。

「たかが英語」の時代になる。

今世紀に生まれた世代は、すでにこの方向で中学・高校の授業を受けている。

すごいねえ。

昔風の受験勉強ではなく、ここで挙げたような能力を幅広く鍛えるには、脳の成長期である幼児期から地頭を鍛えると良いらしい。

ということで今後は本来の幼児教育が活発になりそう。

記憶力ではなく自分で考える力をつけるトレーニングや教育。

***** 話題が変わる *****

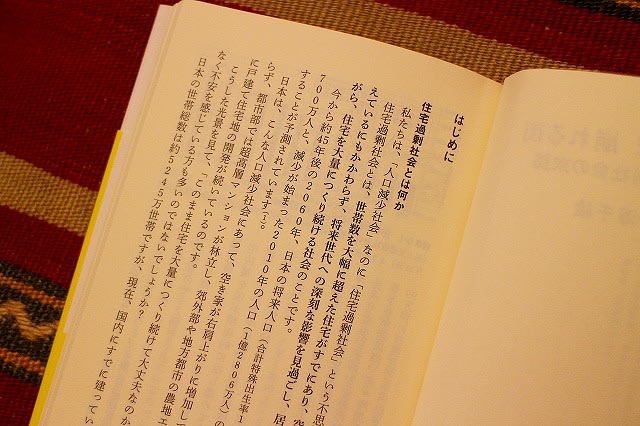

ついでにこちら。この本も面白い。

住宅過剰社会を憂う本。住宅地区に空き家が大量にあり、人口が減っているのに、一方で隣接する林や田畑が「焼き畑的に(著者の言葉)」開発され新たな住宅が開発される状態。

でたらめな土地利用とそれを許す住宅行政。

まさに、鎌倉市あるいはその近辺でいっぱい見られる現象。

大きな空き家が散見される同じ地区で、住民協定無視の区画分割が行われ何戸もの住宅が建つ。

全体としては人口が増えておらず、当然これが続くと四半世紀後は恐ろしいことになる。

防犯上も景観上もズタズタになる街。

世の中はどんどん変わる。今のうちに手を打たないと。でも今のところ何も変わらない。

私なんて、現在の入試がどんなものなのかということすら知らない。

ましてやそれが今後どうなるかなんて、なんのことやらサッパリ。

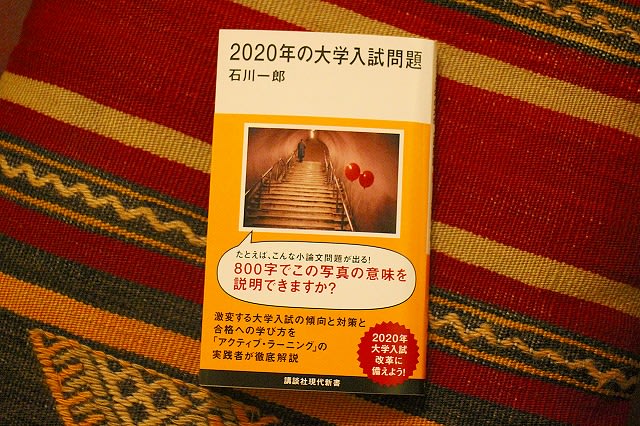

しかし書店に平積みで本が置いてあったので、買って来て読んだ。

そしたらビックリ。

入試って、ものすごいことを問われるのね。

この石川一郎先生の本は面白かった。

今までのセンター試験によく見られるようにただ知識や技能を問うことは、高校時代に終了しておくこととみなされるようだ。

入試ではその上、というかそれとは別種の能力を問うことになるらしい。

2020年の改革を待たずして、すでに現場は動き出しているそうだ。

例えばこんな問題がすでに出ている(↓)。

画像はロンドンのキングスクロス駅の写真。80年代に大火災があった駅だね。

あなたはこれを見て、何を語れるか? 800字で。

それが試験か?・・・試験なんだって、それが。

CBTなんて言葉ご存知? 私は知らなかった。

LBT(サンドイッチ・ハンバーガー屋さんのレタス+ベーコン+トマト)じゃないよ。

CBTとはコンピューター・ベースト・テスティングのこと。

端末たたいてテストの答えを入力することだ。

高いレベルのテストでは主体性、協働性、多様性を問われることに。

例えば、この問題(↓)。

「多文化共生とは何か?」と問われ、それを自分の体験に照らして考えをまとめることが要求される。

正解なんてものはないのだ。知識を問うのではない。知識があるのは当たり前とした上で、自分の考えが問われる。

正解がない質問をする。実際の社会はそうだからね。

まさに主体性が必要で、多様性が問われる。

しかしこんな問題(↑)なんて、かなり易しい問題だ。

私なんて何を答えればよいのかさっぱりわからない難問がたくさん掲載されている。

試験だけじゃない。

普段の授業も先生がテキストを解説し、それを書き写す、そして覚えるなんてもんじゃなくなってきている。

アクティブ・ラーニング。

先生や生徒間の多方向で活発な議論、質問、教え合い。

「先生が教える、生徒が習う」という単純な関係ではないようだ。

さらに、英語は試験科目にはなるかもしれないが、あれは学問ではない。

「たかが英語」の時代になる。

今世紀に生まれた世代は、すでにこの方向で中学・高校の授業を受けている。

すごいねえ。

昔風の受験勉強ではなく、ここで挙げたような能力を幅広く鍛えるには、脳の成長期である幼児期から地頭を鍛えると良いらしい。

ということで今後は本来の幼児教育が活発になりそう。

記憶力ではなく自分で考える力をつけるトレーニングや教育。

***** 話題が変わる *****

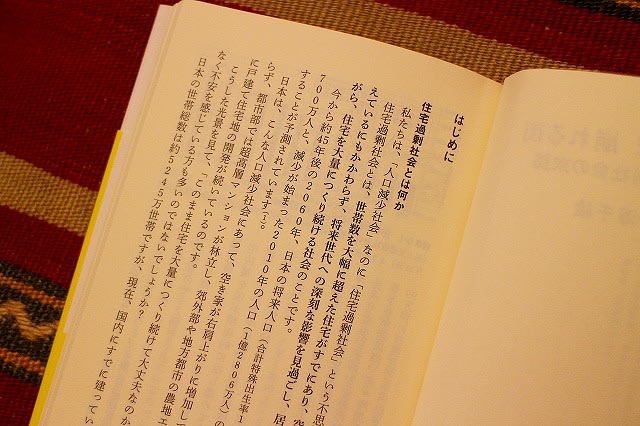

ついでにこちら。この本も面白い。

住宅過剰社会を憂う本。住宅地区に空き家が大量にあり、人口が減っているのに、一方で隣接する林や田畑が「焼き畑的に(著者の言葉)」開発され新たな住宅が開発される状態。

でたらめな土地利用とそれを許す住宅行政。

まさに、鎌倉市あるいはその近辺でいっぱい見られる現象。

大きな空き家が散見される同じ地区で、住民協定無視の区画分割が行われ何戸もの住宅が建つ。

全体としては人口が増えておらず、当然これが続くと四半世紀後は恐ろしいことになる。

防犯上も景観上もズタズタになる街。

世の中はどんどん変わる。今のうちに手を打たないと。でも今のところ何も変わらない。