まずはこの音楽から。

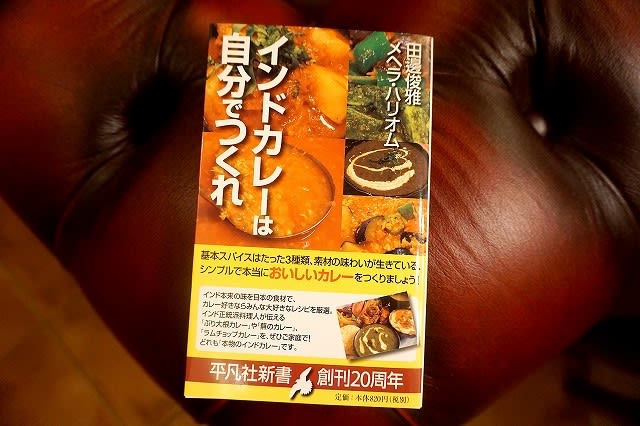

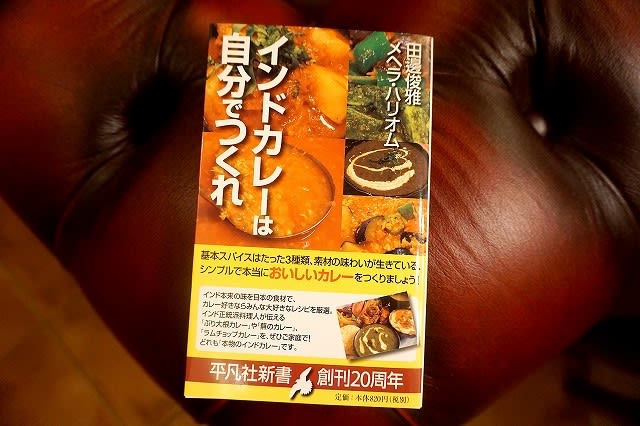

さて、こちらの新書(↓)のタイトルは「インドカレーは自分でつくれ」。

そんなこと人に言われなくても、私は昔から自分でいろいろ作っている。

レシピ本やカレー研究の本もたくさん読んで来た。

しかし、自分の好みの味ってのがあるのだ。

だからあれこれ研究したいと思うのだが、探求心もやがて失せる。

自分の好みのスパイスを利用して、自分の好みの作り方ばかりをするようになって来た。

たまたまこの本を書店で手に取り面白いなぁと思ったので、買ってみた。

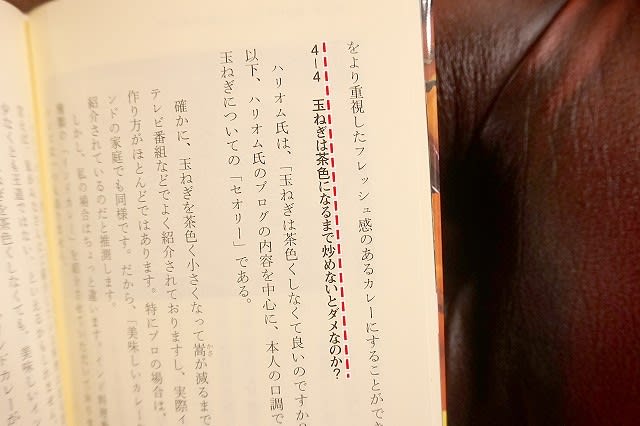

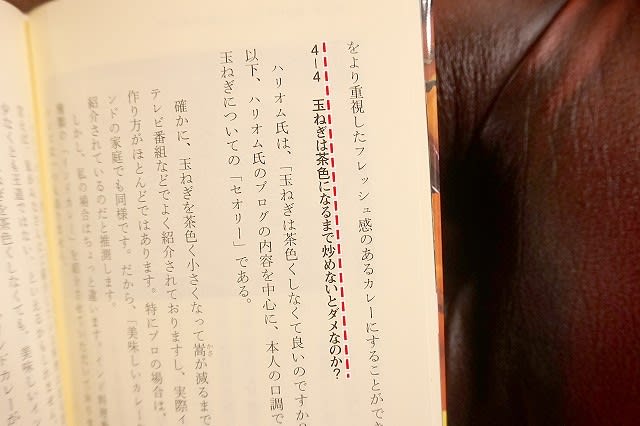

「玉ねぎは茶色になるまで炒めないとダメなのか?」

インドのレシピ本にも、たいてい「茶色になるまで炒めろ」と書いてあるらしい。

日本のレシピ本もそうだ。「焦がさずゆっくりと、正体がなくなり茶色くなって水分がほとんどなくなるまで炒めろ」などと書いてある。

しかし日本のカレーの専門家の中にも、「そんなこと不要だ。インドだってそんなことやらない人が多いはず」と書いている人もいる。

実は私もそう思う。玉ねぎって、適度に炒めれば十分なはずだ。

この新書の著者によれば、玉ねぎを茶色くなるまで炒めると、完成後のカレーの味の変化が少なくなるという。

しかし完成後すぐに、あるいは例えば翌日にそのカレーを食べきるなら、玉ねぎの炒め方で完成後の味に時間的変化はほとんど生じないのだそうだ。

だったら、やはり適度に炒めれば十分だね。私もいつもそうしている。

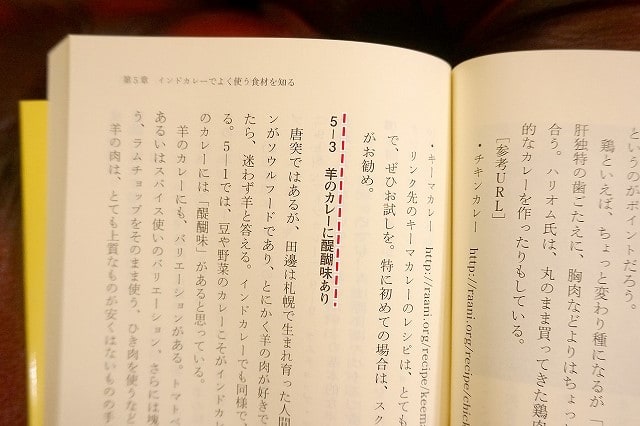

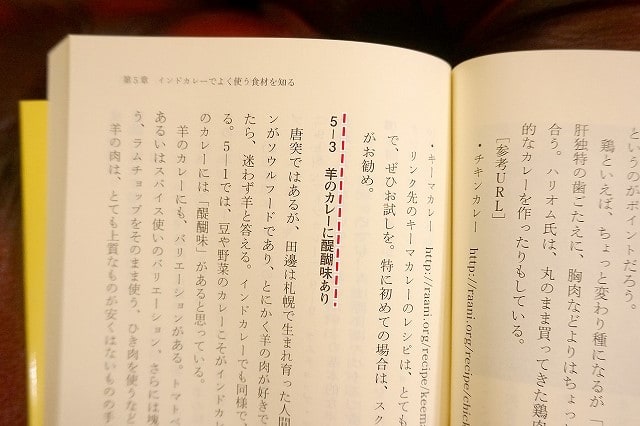

「羊のカレーに醍醐味あり」

ん~、まったく同意する。マトンの香りはたまりません。

カレーにあんなに合うものもないのだ。

こちらは長野県飯田市の肉店スズキヤさんのマトン・ブロック。

いつも私が使っているのがこれだ。これで400gほどある。

若いころ、赴任先の英国でインド料理店に魅了されてしまいあちこち食べに行ったが、マトンかエビのカレーばかりを食べていたように思う。

こちらが、何度も自分で作っているマトンのスパイシーなカレーの過去画像。

マトンのカレーは本当においしい。

でもね、今日はマトンじゃないよ。

この本に書いてある豆のカレーをつくろうと思ったのだ。

ところが、その中に自分が使ったことのないスパイスがひとつだけあった。

ホールのコリアンダーだ。

パウダーのコリアンダーはいつも使っているが、ホール状のものは今までに使ったことがない。

ためしに使ってみようと思った。

どうせ潰してしまうのだから、同じようなものだけどね。

この本の豆カレーのレシピでは、スパイスの比率においてパプリカが突出している。

ホールとパウダーの違いは無視して、単純に分量比を書きあげるとこんな具合だ。

● クミン 1

● コリアンダー 1

● ターメリック 1

● パプリカ 3

● カイエン・ペパー 0.5

● ガラムマサラ 0.5

私の経験では、パプリカをあまり多く使うと苦みというか、カレーが軽やかさに欠けてしまうような気がするのだが、今回はこの通りにしてみよう。

カイエン・ペパーによる辛さ調節は、好みで勝手にやれとのこと。

バスマティ・ライスは手持ちがないので、タイ産ジャスミン・ライスを炊きましょう。

ターメリック・ライスにしちゃう。

バターと塩とローレルを入れるだけ。

クミンのホール。

これをガシガシつぶす。

こちらはコリアンダーのホール。

これも潰す。

あぁ~いい匂い。

ここで、油に真っ先にこれらを入れて加熱して、油に香りづけをすればいいのだが、今回はそうはしない。

ホールのスパイス(を砕いたもの)もパウダーのスパイスと一緒にあとから使う。

今回は、この新書のレシピに書いてあるスパイスの配合割合だと、味や香りがどうなるかを試すだけだ。

スパイスの割合以外の点については、この新書のレシピ通りに作るわけではない。

自分が作ったことのない配合割合のスパイスで、カレーを食べたいのだ。

というわけで、そこにそのままパウダーのスパイスを、先述の配合割合で加えて行く。

最後にガラムマサラも。

塩もスパイスといっしょんにしておこう。どうせ、入れるのは同時だ。

トマトにタマネギ。

もう不滅のペアだね。

こちらもペアで、ニンニクとショウガ。

ザクザクと刻む。

パクチーも刻んでおきましょう。

油をたっぷりと。その中で、ニンニクやショウガをゆっくりと加熱し、その後タマネギを炒めてさらにトマトを炒める。

だんだんペースト状に近くなってくる。

水分がほとんどなくなったら、先に用意したスパイスと塩を入れて、加熱する。

素早くしないと、スパイスが焦げるので気を付けて。

本来のレシピだと、乾燥した豆を戻して煮た煮汁を豆と一緒にカレーに入れて、それが水分になる。

しかし今回は缶詰の豆を使うので、煮汁はない。水は別途水道水を使おう。

レシピのは好みでバターを入れていいとあるので、そうする。

ここで味見する。

・・・ダメだ。私の好みの味からは程遠い。

とってもスパイシーだが、味気ない。いわゆるコクがない状態だ。

日本人ほどカレーにコクを求める人種もないらしい。

そこでスパイスはそのままに、コクや味の濃さを求めて、いつもの私の好みの調味料を加えよう。

マーマレード。

みりん。

ブイヨン。

これで味付けはしっかりしたはずだ。

ここでひよこ豆を入れよう。

ぐつぐつ煮て。

食べてみる。美味しいけど、塩気が足りない。

塩でもいいが、醤油を入れちゃおう。

味見する。

いいね。ばっちりだ。

「おとーさん、すごい匂いですね」

「ボクもなんかほしい」

」

」

ドガティ君にはちょっと無理かな。

完成。スパイス配合を新たにした豆のカレー。

おぉ~、辛い。

カイエン・ペパーが強いが、それを除くと、スパイス的にはとてもいい割合。

たまらんな。

この本を買ってよかった。

いろんなスパイスの配合に挑戦してみよう。

汗をかくから、事前にタオルは用意しておいたのだ。

たいへん勉強になりました。

平凡社新書さん、著者の渡邊さんにハリオムさん、どうもありがとうございます。

「ボクにも分けてくれよぉ」

しつこいんだよ、君。

さて、こちらの新書(↓)のタイトルは「インドカレーは自分でつくれ」。

そんなこと人に言われなくても、私は昔から自分でいろいろ作っている。

レシピ本やカレー研究の本もたくさん読んで来た。

しかし、自分の好みの味ってのがあるのだ。

だからあれこれ研究したいと思うのだが、探求心もやがて失せる。

自分の好みのスパイスを利用して、自分の好みの作り方ばかりをするようになって来た。

たまたまこの本を書店で手に取り面白いなぁと思ったので、買ってみた。

「玉ねぎは茶色になるまで炒めないとダメなのか?」

インドのレシピ本にも、たいてい「茶色になるまで炒めろ」と書いてあるらしい。

日本のレシピ本もそうだ。「焦がさずゆっくりと、正体がなくなり茶色くなって水分がほとんどなくなるまで炒めろ」などと書いてある。

しかし日本のカレーの専門家の中にも、「そんなこと不要だ。インドだってそんなことやらない人が多いはず」と書いている人もいる。

実は私もそう思う。玉ねぎって、適度に炒めれば十分なはずだ。

この新書の著者によれば、玉ねぎを茶色くなるまで炒めると、完成後のカレーの味の変化が少なくなるという。

しかし完成後すぐに、あるいは例えば翌日にそのカレーを食べきるなら、玉ねぎの炒め方で完成後の味に時間的変化はほとんど生じないのだそうだ。

だったら、やはり適度に炒めれば十分だね。私もいつもそうしている。

「羊のカレーに醍醐味あり」

ん~、まったく同意する。マトンの香りはたまりません。

カレーにあんなに合うものもないのだ。

こちらは長野県飯田市の肉店スズキヤさんのマトン・ブロック。

いつも私が使っているのがこれだ。これで400gほどある。

若いころ、赴任先の英国でインド料理店に魅了されてしまいあちこち食べに行ったが、マトンかエビのカレーばかりを食べていたように思う。

こちらが、何度も自分で作っているマトンのスパイシーなカレーの過去画像。

マトンのカレーは本当においしい。

でもね、今日はマトンじゃないよ。

この本に書いてある豆のカレーをつくろうと思ったのだ。

ところが、その中に自分が使ったことのないスパイスがひとつだけあった。

ホールのコリアンダーだ。

パウダーのコリアンダーはいつも使っているが、ホール状のものは今までに使ったことがない。

ためしに使ってみようと思った。

どうせ潰してしまうのだから、同じようなものだけどね。

この本の豆カレーのレシピでは、スパイスの比率においてパプリカが突出している。

ホールとパウダーの違いは無視して、単純に分量比を書きあげるとこんな具合だ。

● クミン 1

● コリアンダー 1

● ターメリック 1

● パプリカ 3

● カイエン・ペパー 0.5

● ガラムマサラ 0.5

私の経験では、パプリカをあまり多く使うと苦みというか、カレーが軽やかさに欠けてしまうような気がするのだが、今回はこの通りにしてみよう。

カイエン・ペパーによる辛さ調節は、好みで勝手にやれとのこと。

バスマティ・ライスは手持ちがないので、タイ産ジャスミン・ライスを炊きましょう。

ターメリック・ライスにしちゃう。

バターと塩とローレルを入れるだけ。

クミンのホール。

これをガシガシつぶす。

こちらはコリアンダーのホール。

これも潰す。

あぁ~いい匂い。

ここで、油に真っ先にこれらを入れて加熱して、油に香りづけをすればいいのだが、今回はそうはしない。

ホールのスパイス(を砕いたもの)もパウダーのスパイスと一緒にあとから使う。

今回は、この新書のレシピに書いてあるスパイスの配合割合だと、味や香りがどうなるかを試すだけだ。

スパイスの割合以外の点については、この新書のレシピ通りに作るわけではない。

自分が作ったことのない配合割合のスパイスで、カレーを食べたいのだ。

というわけで、そこにそのままパウダーのスパイスを、先述の配合割合で加えて行く。

最後にガラムマサラも。

塩もスパイスといっしょんにしておこう。どうせ、入れるのは同時だ。

トマトにタマネギ。

もう不滅のペアだね。

こちらもペアで、ニンニクとショウガ。

ザクザクと刻む。

パクチーも刻んでおきましょう。

油をたっぷりと。その中で、ニンニクやショウガをゆっくりと加熱し、その後タマネギを炒めてさらにトマトを炒める。

だんだんペースト状に近くなってくる。

水分がほとんどなくなったら、先に用意したスパイスと塩を入れて、加熱する。

素早くしないと、スパイスが焦げるので気を付けて。

本来のレシピだと、乾燥した豆を戻して煮た煮汁を豆と一緒にカレーに入れて、それが水分になる。

しかし今回は缶詰の豆を使うので、煮汁はない。水は別途水道水を使おう。

レシピのは好みでバターを入れていいとあるので、そうする。

ここで味見する。

・・・ダメだ。私の好みの味からは程遠い。

とってもスパイシーだが、味気ない。いわゆるコクがない状態だ。

日本人ほどカレーにコクを求める人種もないらしい。

そこでスパイスはそのままに、コクや味の濃さを求めて、いつもの私の好みの調味料を加えよう。

マーマレード。

みりん。

ブイヨン。

これで味付けはしっかりしたはずだ。

ここでひよこ豆を入れよう。

ぐつぐつ煮て。

食べてみる。美味しいけど、塩気が足りない。

塩でもいいが、醤油を入れちゃおう。

味見する。

いいね。ばっちりだ。

「おとーさん、すごい匂いですね」

「ボクもなんかほしい」

」

」ドガティ君にはちょっと無理かな。

完成。スパイス配合を新たにした豆のカレー。

おぉ~、辛い。

カイエン・ペパーが強いが、それを除くと、スパイス的にはとてもいい割合。

たまらんな。

この本を買ってよかった。

いろんなスパイスの配合に挑戦してみよう。

汗をかくから、事前にタオルは用意しておいたのだ。

たいへん勉強になりました。

平凡社新書さん、著者の渡邊さんにハリオムさん、どうもありがとうございます。

「ボクにも分けてくれよぉ」

しつこいんだよ、君。