2010-03-02の記事「古地図を使い机上の旅 - 発音されない文字と変化する綴り」で、私は以下のように書いた:

(引用開始)次に「L」。単語の最後に「L」がつくとほとんど発音されない。「all right」と「alright」は区別がなくなり、事実上日本語では「オーライ」と発音されるようなものだ。「L」は消えるのである。あるいは「電話してね」の意味で「Please, call」と言う時最後の「LL」は軽く舌を口蓋上につけるだけで、音にはならないのと同じだ。いや、実際は舌さえつけていないだろう。(引用終わり)

これに対し、ある方から「AlrightってCDの歌詞カードなんかにはいっぱい出て来るけど、誤りなの?」と問い合わせがあった。別に誤りではない。歌詞カードやブログや小説内の会話文くらいなら、構わないだろう。しかしそれをフォーマルな文章に書くと「やや教養に欠ける」と見なされてしまうというくらいか。

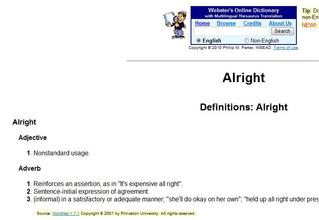

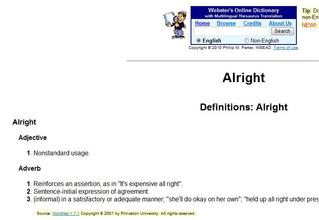

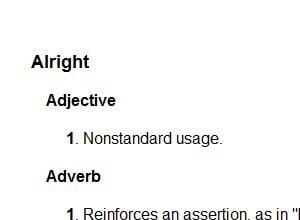

寛容なWebster's Online Dictionaryでは以下のような説明。

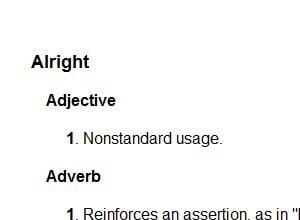

拡大すると・・・

Nonstandardなusageなのだ。

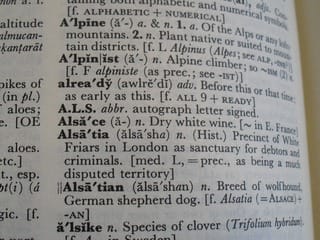

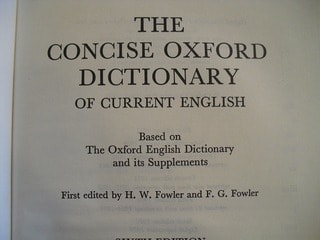

Webster'sはまだ優しい方で、私の持つ古いOED(下画像)ではこんな感じだ。

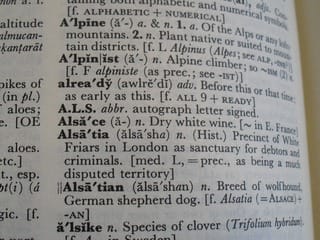

見事に無視。alreadyの次はA.L.S.である。Alrightは単語としては成立していないのだ。

もっと古いのをあたると、すごく面白い。

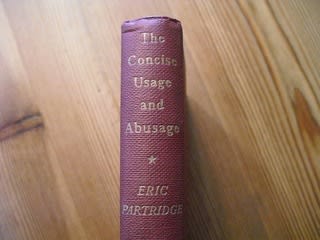

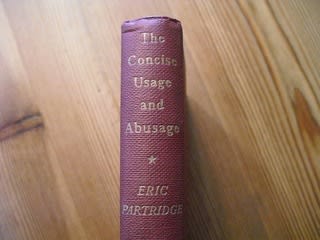

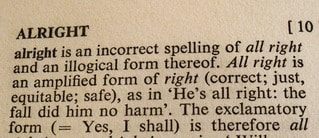

スラングにも強いエリック・パートリッジ博士。誤りを指摘する名手ってことか? とにかくパートリッジ博士の有名な著作「THE CONCISE USAGE AND ABUSAGE, A Modern Guide to Good English」 がなぜか私の手元にある。

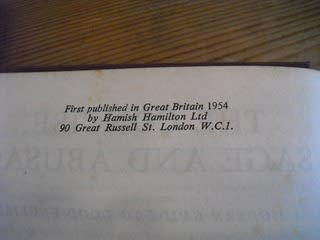

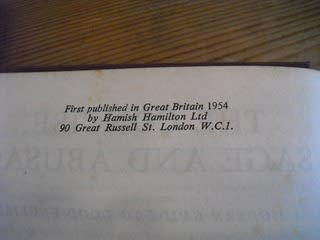

初版は1954年。

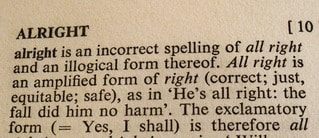

それによればAlrightは「all rightの誤った綴りで、その非論理的な形。そもそもAll rightとはだなぁ・・・」というような調子で、手厳しくネガティブに説明される。しかしAlmightyなんて単語もあるのにと私は思うが、パートリッジ博士はこの著書でその単語には触れていない。つまりAlmightyには何の問題もないのだろう。要は定着度の問題だ。

言葉は変わる。常に変化するし、例外的なものも多い。しかし後から出て来たものは、一旦サッと広がることがあってもそのまま微妙な地位に留まったり、やがて定着を見ないままに消えることも多い。後発の言葉や用法が古いものを完全に淘汰して入れ替わり、知識層においてもそれが支配的になることが見られない限り、使わない方が無難だ。Alrightについて調べると、20世紀前半のどこかで出現したらしが、いまだにこの程度の地位に留まっている。

この半世紀以上前の面白い本(古書)の価格は600円。古書のプライシングは面白い。これはたまたま神保町の古書店街を歩いていて、店頭のカゴの中から引っ張り出して買って来たものだ。

(引用開始)次に「L」。単語の最後に「L」がつくとほとんど発音されない。「all right」と「alright」は区別がなくなり、事実上日本語では「オーライ」と発音されるようなものだ。「L」は消えるのである。あるいは「電話してね」の意味で「Please, call」と言う時最後の「LL」は軽く舌を口蓋上につけるだけで、音にはならないのと同じだ。いや、実際は舌さえつけていないだろう。(引用終わり)

これに対し、ある方から「AlrightってCDの歌詞カードなんかにはいっぱい出て来るけど、誤りなの?」と問い合わせがあった。別に誤りではない。歌詞カードやブログや小説内の会話文くらいなら、構わないだろう。しかしそれをフォーマルな文章に書くと「やや教養に欠ける」と見なされてしまうというくらいか。

寛容なWebster's Online Dictionaryでは以下のような説明。

拡大すると・・・

Nonstandardなusageなのだ。

Webster'sはまだ優しい方で、私の持つ古いOED(下画像)ではこんな感じだ。

見事に無視。alreadyの次はA.L.S.である。Alrightは単語としては成立していないのだ。

もっと古いのをあたると、すごく面白い。

スラングにも強いエリック・パートリッジ博士。誤りを指摘する名手ってことか? とにかくパートリッジ博士の有名な著作「THE CONCISE USAGE AND ABUSAGE, A Modern Guide to Good English」 がなぜか私の手元にある。

初版は1954年。

それによればAlrightは「all rightの誤った綴りで、その非論理的な形。そもそもAll rightとはだなぁ・・・」というような調子で、手厳しくネガティブに説明される。しかしAlmightyなんて単語もあるのにと私は思うが、パートリッジ博士はこの著書でその単語には触れていない。つまりAlmightyには何の問題もないのだろう。要は定着度の問題だ。

言葉は変わる。常に変化するし、例外的なものも多い。しかし後から出て来たものは、一旦サッと広がることがあってもそのまま微妙な地位に留まったり、やがて定着を見ないままに消えることも多い。後発の言葉や用法が古いものを完全に淘汰して入れ替わり、知識層においてもそれが支配的になることが見られない限り、使わない方が無難だ。Alrightについて調べると、20世紀前半のどこかで出現したらしが、いまだにこの程度の地位に留まっている。

この半世紀以上前の面白い本(古書)の価格は600円。古書のプライシングは面白い。これはたまたま神保町の古書店街を歩いていて、店頭のカゴの中から引っ張り出して買って来たものだ。

どこやらの偉い教授が「この使い方は誤り。“逆”だけで良い。」と

言っておられるのを聞いたことがあるんですが(それも何度か)

近頃は言葉のプロであるアナウンサーも「真逆」を連発しているので、

逆を強調する単語として既に認知されているのかなぁと…。

まぁ私はどっちでもいいんですが、この単語を聞く度に

ちょっと違和感を感じてしまいます。

Alrightとは関係ない話でスイマセン

私も真逆はヘンだと思いますねえ。

会話とかブログでは使いますけど、あまり

ちゃんとした時には書きたくない。

~させて頂く、も気になります。

あまりに多くて、逆に言わないと丁寧に聞こえなく

なってしまいます。

最近ではGReeeenの「遥か」だったか。歌詞の

「全然いいねぇ~♪」がかなり気になります。

大昔の文豪の文章にも同様なのが出て来る

のですが、文豪は文豪。

直すなら「全然悪くないねぇ~」くらいでしょう

かねえ。

最近は履歴書に(正式な履歴書ですよ!)

■■中学卒業 p(^^)q

●●高校中退(笑)

なんてのもあるそうです。

使っていたと思うのですが、今や「全然アリ!」って

当たり前に使ってますもんね。

それにしても、履歴書に絵文字って・・・凄い。

その履歴書を見た人事担当者はどう思ったんでしょう!?

「あ~こういう感じも全然アリだよね~。」なんて言ってないと良いですが(-_-;)

最近は「全然オッケーよ」なんて使います

からね。どんどん変わります。でも

これは定着するかどうかわからない。

加えて「お疲れ様!」の挨拶。

90年代途中から、朝から、口頭あるいは

電話ででも「お疲れでーす」なんてのが

普通のおかたい会社で始まった。

いろいろ気になります。