ヒッグス発見 素粒子実験の新段階① 理論、完結の始まり

万物に質量(重さ)を与える「ヒッグス粒子」とみられる新粒子が今年7月に発見され、その詳しい性質を探る加速器実験が進んでいます。新粒子は本当にヒッグス粒子か、それとも誰も想像もしなかった未知の粒子なのか、現在の理論を超える新しい物理法則は存在するのかー。実験は、新粒子の正体を究める新たな段階を迎えています。

(中村秀生)

■40年かけ

「今まで40年かけてき素粒子物理学の標準理」論の完結への始まりだ。今回の発見で、どこにあるかわからなかったドアのノブをやっと見つけた」と話すのは、実験の中心メンバーの一人、小林富雄・東京大学素粒子物理国際研究センター教授です。「ドアを開けた部屋に、標準理論の予想通りに整然とものが並んでいるのか、違うものがあるのか、見てみたい。もしかするとその先には、新しい大きな扉があるかもしれない」

小林富雄教授

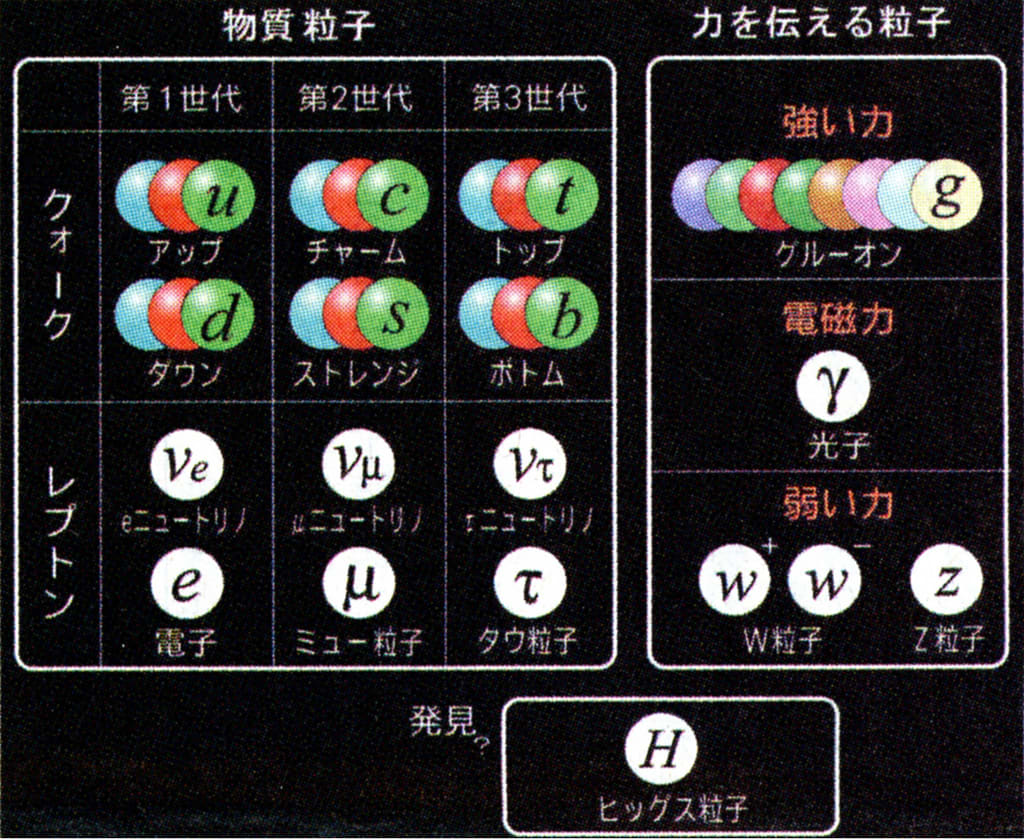

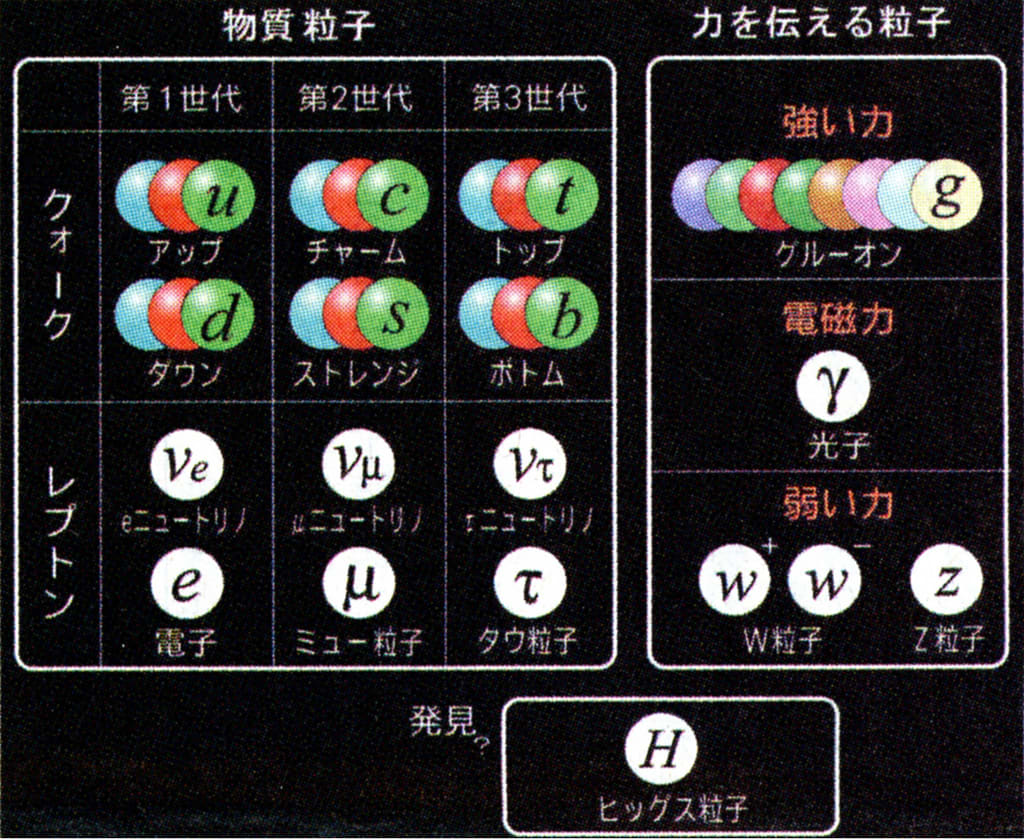

電子やクォークなど、原子よりさらに極小の世界の現象を説明する素粒子物理学。その「標準理論」によると、私たちの物質世界は、17種類の基本粒子で構成されています(下表)。これらの粒子の性質によって、さまざまな素粒子現象が精度よく説明できます。20世紀後半、標準理論が存在を予言した粒子は加速器実験で次々と発見されてきましたが、唯一未発見なのがヒッグス粒子です。

素粒子物理学「標準理論」を構成する基本粒子(アトラス実験グループの資料を元に作成)

標準理論の“最後の粒子”であるヒッグス粒子は、それぞれの粒子に固有の質量を与える特別の役割をもっています。そのメカニズムの解明・検証は、標準理論の完結にとって不可欠です。

■痕跡検出

実験が進むのはハスイス・ジュネーブ郊外の「大型ハドロン衝突型加速器」(LHC)。欧州素粒子原子核研究所(CERN)が建設した1周約27キロメートルの円形加速器で、陽子(水素の原子核)をほぼ光速まで加速して、反対向きに回る陽子同士を正面衝突させます。衝突で宇宙誕生の大爆発(ビッグバン)の1兆分の1秒後に相当する超高温状態を実現し、人類未知の素粒子反応を探ります。

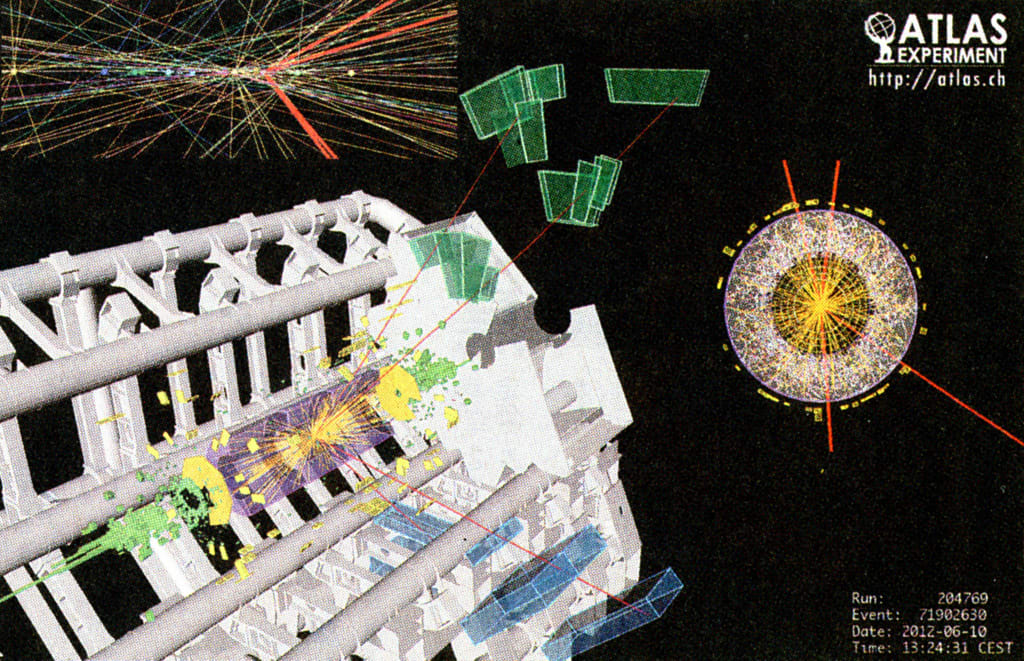

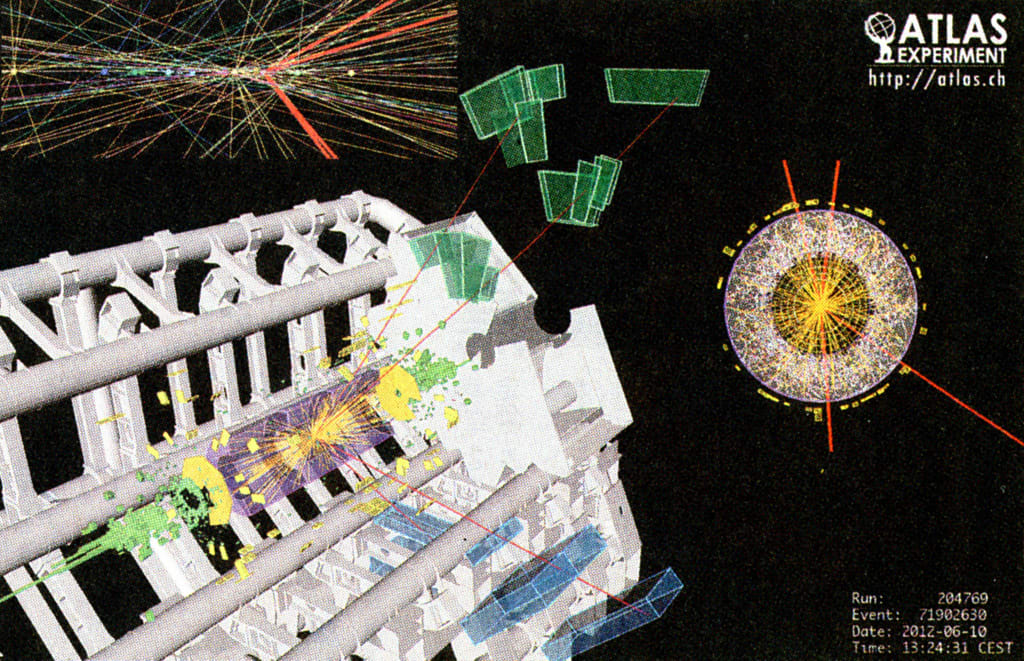

ヒッグス粒子の探索に挑むLHCの測定器「アトラス」(CERNアトラス実験グループ提供)

ヒッグス粒子は通常、真空の中に潜んでいますが、衝突で高いエネルギーを得た真空に、一瞬だけ姿を現します。それをとらえようと挑むのは、「アトラス」「CMS」という測定器を使う2チーム。互いにライバルとして競い合っています。

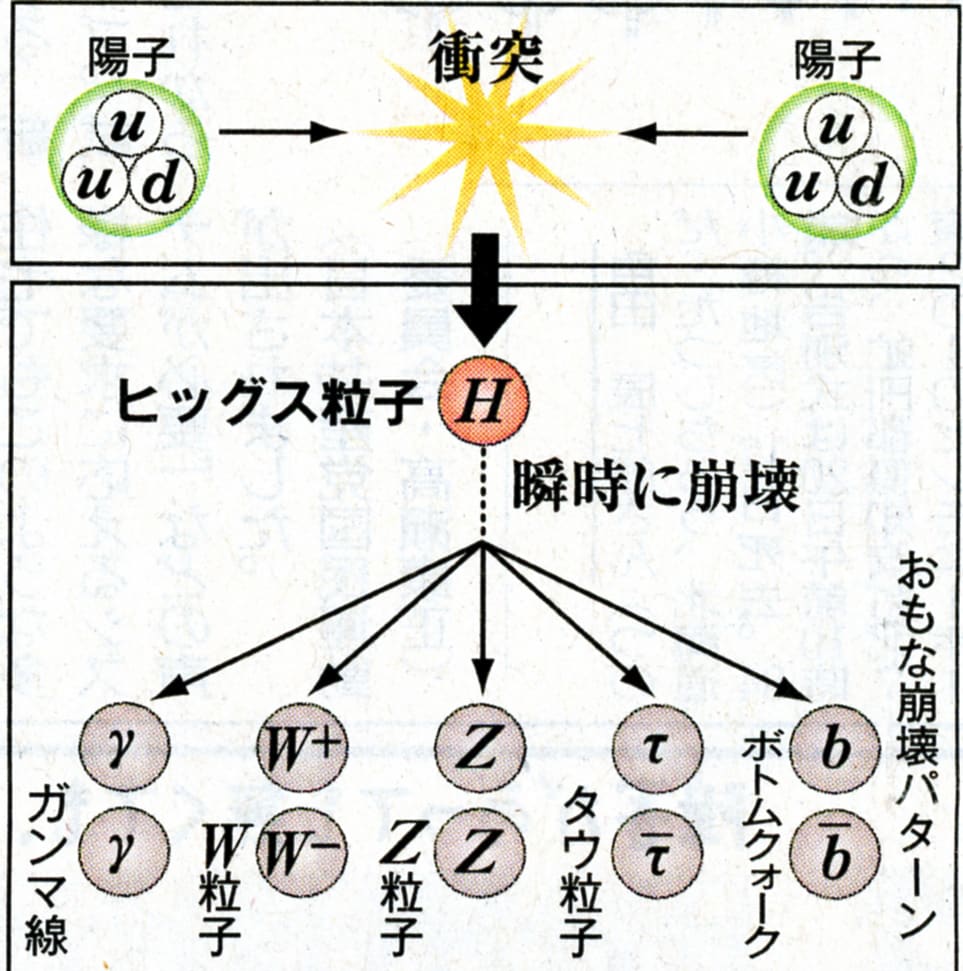

LHCは2009年に本格稼働し、今年6月までの衝突回数は1100兆回。ヒッグス粒子ができるのは計算上、数十万回で、そのうち測定器で検出可能な反応はわずか数百回。ヒッグス粒子は瞬時に別の粒子に崩壊してしまうため、直接検出できません。壊れた“破片”を調べて衝突直後に何が起こったのかを解析します。衝突では、さまざまな素粒子現象が起こっており、その中からヒッグス粒子の痕跡を探すのは「干し草の山の中から針を探す」困難さです。

実験チームは、蓄積した膨大なデータを統計的に解析。7月までの結果では、たまたま別の現象を見誤った確率は6億分の1で、新粒子の存在はほぼ間違いありません。

アトラス測定器がとらえた、ヒッグス粒子がZ粒子のペアに崩壊した後さらにミュー粒子4個に崩壊した事象の候補。赤い線がミュー粒子の飛跡(CERNアトラス実験グループ提供)

■正体究め

現時点では、新粒子のふるまいは、標準理論が予測するヒッグス粒子と一致しています。しかし実験チームは「断定するには、さらなるデータが必要だ」としています。

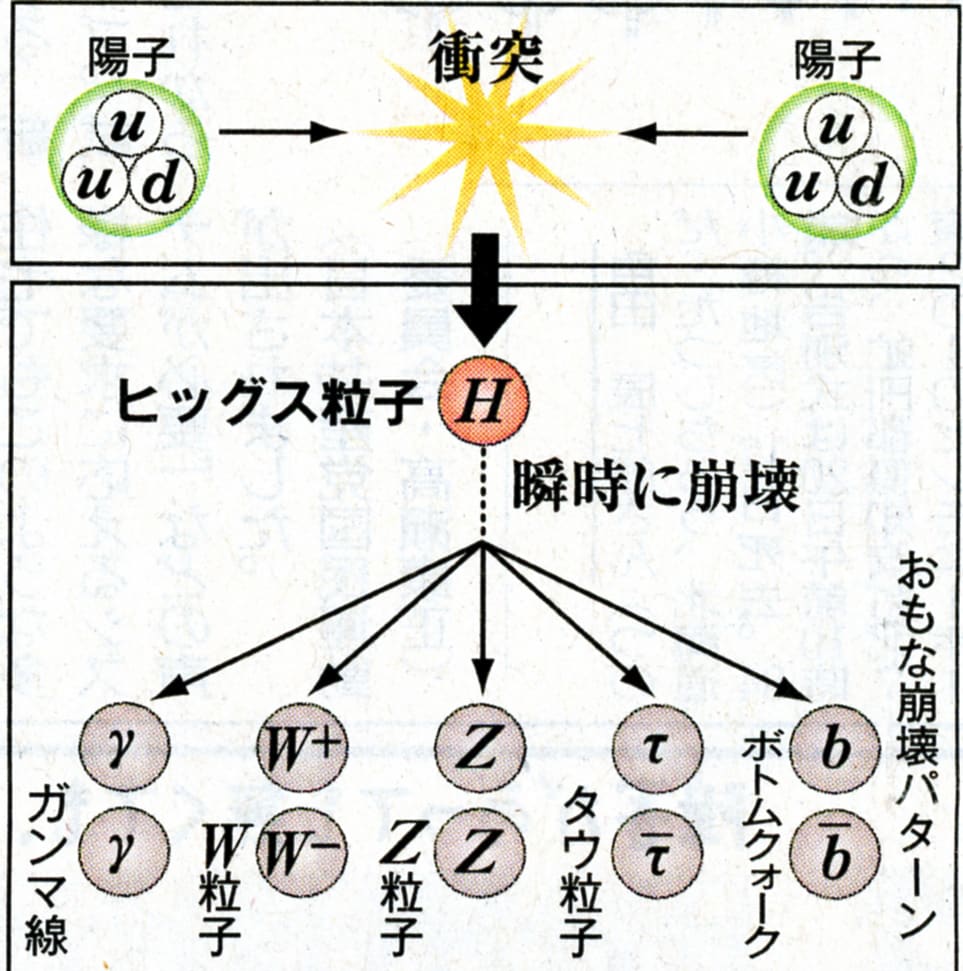

ヒッグス粒子のおもな崩壊パターンは5通りあります(上図)。小林さんは「7月までの解析で、くっきり見えたのはガンマ線のペア、Z粒子のペアに崩壊する2通り。W粒子のペアに崩壊する現象もかなり見えてきた」と説明します。「残りの2通りのパターンも、12月には衝突データが倍以上になるので、今まで見えなかったことが見えてくるだろう」。崩壊パターンの比率や粒子の飛跡などを詳しく調べて、標準理論の予測通りか、ずれがあるのかを検証します。

解析当初は「データをみては一喜一憂した」と振り返る小林さん。昨年夏ごろから見え始めた新粒子発見の兆しは、年末には「99・8%の確信」に変わりました。「ただ不思議に思うのは、もしヒッグス粒子だとすれば、なぜこの質量なのかということ。疑問は今も引っかかっている…」

新粒子の正体を究めると何がみえてくるのか。

【標準理論】

素粒子物理学の現在の理論体系。1970年代に枠組みが完成し、その後の実験で正しさが検証されてきました。おもな柱は、①電子やクォークなど、物質を構成する基本粒子は12種類ある②物質粒子に働く力は3種類あり、それらの力を伝える粒子として、光子(電磁力)・グルーオン(強い力)・Z粒子とW粒子(弱い力)の4種類がある③粒子の質量の起源はヒッグス粒子が担っているというもの。標準理論は、既知のほとんどの素粒子現象を高い精度で説明できます。一方、日本の観測装置を使った実験で明らかになったニュートリノの質量など、未解決の問題も残っています。また自然界にある4種類の力のうち、重力は枠組みに取り入れられていません。そのため、標準理論の検証とともに、それを超える物理法則の探求も進められています。

(次週につづく)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2012年8月20日付掲載

万物に質量を与えるというヒッグス粒子。その実験は陽子と陽子との衝突実験。一番安定した物質のひとつである陽子同士を衝突させることで、ビックバーン当初のほんのわずかの時間に起こったことを再現しようという試みに驚きです。

一瞬だけ姿を現すヒッグス粒子の振る舞いを観察することで、物質が質量を持つって事、重さがあるっていう事。ニュートンの古典物理学から、さらにアインシュタインの相対性理論からの謎を解く鍵になるんですね。

万物に質量(重さ)を与える「ヒッグス粒子」とみられる新粒子が今年7月に発見され、その詳しい性質を探る加速器実験が進んでいます。新粒子は本当にヒッグス粒子か、それとも誰も想像もしなかった未知の粒子なのか、現在の理論を超える新しい物理法則は存在するのかー。実験は、新粒子の正体を究める新たな段階を迎えています。

(中村秀生)

■40年かけ

「今まで40年かけてき素粒子物理学の標準理」論の完結への始まりだ。今回の発見で、どこにあるかわからなかったドアのノブをやっと見つけた」と話すのは、実験の中心メンバーの一人、小林富雄・東京大学素粒子物理国際研究センター教授です。「ドアを開けた部屋に、標準理論の予想通りに整然とものが並んでいるのか、違うものがあるのか、見てみたい。もしかするとその先には、新しい大きな扉があるかもしれない」

小林富雄教授

電子やクォークなど、原子よりさらに極小の世界の現象を説明する素粒子物理学。その「標準理論」によると、私たちの物質世界は、17種類の基本粒子で構成されています(下表)。これらの粒子の性質によって、さまざまな素粒子現象が精度よく説明できます。20世紀後半、標準理論が存在を予言した粒子は加速器実験で次々と発見されてきましたが、唯一未発見なのがヒッグス粒子です。

素粒子物理学「標準理論」を構成する基本粒子(アトラス実験グループの資料を元に作成)

標準理論の“最後の粒子”であるヒッグス粒子は、それぞれの粒子に固有の質量を与える特別の役割をもっています。そのメカニズムの解明・検証は、標準理論の完結にとって不可欠です。

■痕跡検出

実験が進むのはハスイス・ジュネーブ郊外の「大型ハドロン衝突型加速器」(LHC)。欧州素粒子原子核研究所(CERN)が建設した1周約27キロメートルの円形加速器で、陽子(水素の原子核)をほぼ光速まで加速して、反対向きに回る陽子同士を正面衝突させます。衝突で宇宙誕生の大爆発(ビッグバン)の1兆分の1秒後に相当する超高温状態を実現し、人類未知の素粒子反応を探ります。

ヒッグス粒子の探索に挑むLHCの測定器「アトラス」(CERNアトラス実験グループ提供)

ヒッグス粒子は通常、真空の中に潜んでいますが、衝突で高いエネルギーを得た真空に、一瞬だけ姿を現します。それをとらえようと挑むのは、「アトラス」「CMS」という測定器を使う2チーム。互いにライバルとして競い合っています。

LHCは2009年に本格稼働し、今年6月までの衝突回数は1100兆回。ヒッグス粒子ができるのは計算上、数十万回で、そのうち測定器で検出可能な反応はわずか数百回。ヒッグス粒子は瞬時に別の粒子に崩壊してしまうため、直接検出できません。壊れた“破片”を調べて衝突直後に何が起こったのかを解析します。衝突では、さまざまな素粒子現象が起こっており、その中からヒッグス粒子の痕跡を探すのは「干し草の山の中から針を探す」困難さです。

実験チームは、蓄積した膨大なデータを統計的に解析。7月までの結果では、たまたま別の現象を見誤った確率は6億分の1で、新粒子の存在はほぼ間違いありません。

アトラス測定器がとらえた、ヒッグス粒子がZ粒子のペアに崩壊した後さらにミュー粒子4個に崩壊した事象の候補。赤い線がミュー粒子の飛跡(CERNアトラス実験グループ提供)

■正体究め

現時点では、新粒子のふるまいは、標準理論が予測するヒッグス粒子と一致しています。しかし実験チームは「断定するには、さらなるデータが必要だ」としています。

ヒッグス粒子のおもな崩壊パターンは5通りあります(上図)。小林さんは「7月までの解析で、くっきり見えたのはガンマ線のペア、Z粒子のペアに崩壊する2通り。W粒子のペアに崩壊する現象もかなり見えてきた」と説明します。「残りの2通りのパターンも、12月には衝突データが倍以上になるので、今まで見えなかったことが見えてくるだろう」。崩壊パターンの比率や粒子の飛跡などを詳しく調べて、標準理論の予測通りか、ずれがあるのかを検証します。

解析当初は「データをみては一喜一憂した」と振り返る小林さん。昨年夏ごろから見え始めた新粒子発見の兆しは、年末には「99・8%の確信」に変わりました。「ただ不思議に思うのは、もしヒッグス粒子だとすれば、なぜこの質量なのかということ。疑問は今も引っかかっている…」

新粒子の正体を究めると何がみえてくるのか。

【標準理論】

素粒子物理学の現在の理論体系。1970年代に枠組みが完成し、その後の実験で正しさが検証されてきました。おもな柱は、①電子やクォークなど、物質を構成する基本粒子は12種類ある②物質粒子に働く力は3種類あり、それらの力を伝える粒子として、光子(電磁力)・グルーオン(強い力)・Z粒子とW粒子(弱い力)の4種類がある③粒子の質量の起源はヒッグス粒子が担っているというもの。標準理論は、既知のほとんどの素粒子現象を高い精度で説明できます。一方、日本の観測装置を使った実験で明らかになったニュートリノの質量など、未解決の問題も残っています。また自然界にある4種類の力のうち、重力は枠組みに取り入れられていません。そのため、標準理論の検証とともに、それを超える物理法則の探求も進められています。

(次週につづく)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2012年8月20日付掲載

万物に質量を与えるというヒッグス粒子。その実験は陽子と陽子との衝突実験。一番安定した物質のひとつである陽子同士を衝突させることで、ビックバーン当初のほんのわずかの時間に起こったことを再現しようという試みに驚きです。

一瞬だけ姿を現すヒッグス粒子の振る舞いを観察することで、物質が質量を持つって事、重さがあるっていう事。ニュートンの古典物理学から、さらにアインシュタインの相対性理論からの謎を解く鍵になるんですね。