「石の女王」の時代③ 益田岩船と清張

松本清張(1909~92年)の古代史に関する著作は多く、発表方法が話題になったのが『火の回路』(のちに『火の路』と改題)です。朝日新聞の夕刊(1973年6月~74年10月)に、史料考証や論文が長々と続くものを小説として連載したからです。

小説の初めの部分に「『高須君。酒船石とか二面石とか益田岩船とか、何だね、今度は謎の石ばかりを調査して論文でも書くんですか?』東京美術館の佐田特別研究委員がいった」とあり、清張は扱う主題が飛鳥時代の斉明天皇の時期に造られた謎の石造物であることを示唆しています。清張は当時、イランでゾロアスター教の調査を行い、益田岩船をゾロアスター教の拝火壇であると推理していました。

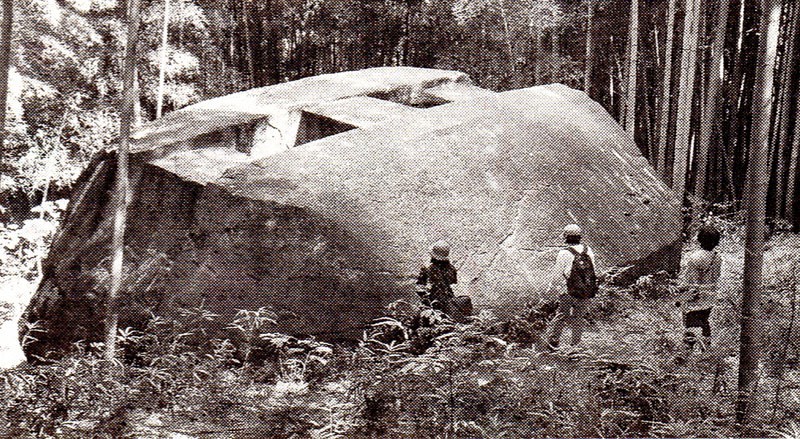

益田岩船(奈良県橿原市白橿町)は近鉄岡寺駅の南西の小高い山中の、うっそうとした竹林の中にあります。(写真)

(福島明博通信員)(つづく)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2023年10月7日付掲載

小説の一節から、清張が扱う主題が飛鳥時代の斉明天皇の時期に造られた謎の石造物であることを示唆。清張は当時、イランでゾロアスター教の調査を行い、益田岩船をゾロアスター教の拝火壇であると推理。

興味津々ですね。

松本清張(1909~92年)の古代史に関する著作は多く、発表方法が話題になったのが『火の回路』(のちに『火の路』と改題)です。朝日新聞の夕刊(1973年6月~74年10月)に、史料考証や論文が長々と続くものを小説として連載したからです。

小説の初めの部分に「『高須君。酒船石とか二面石とか益田岩船とか、何だね、今度は謎の石ばかりを調査して論文でも書くんですか?』東京美術館の佐田特別研究委員がいった」とあり、清張は扱う主題が飛鳥時代の斉明天皇の時期に造られた謎の石造物であることを示唆しています。清張は当時、イランでゾロアスター教の調査を行い、益田岩船をゾロアスター教の拝火壇であると推理していました。

益田岩船(奈良県橿原市白橿町)は近鉄岡寺駅の南西の小高い山中の、うっそうとした竹林の中にあります。(写真)

(福島明博通信員)(つづく)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2023年10月7日付掲載

小説の一節から、清張が扱う主題が飛鳥時代の斉明天皇の時期に造られた謎の石造物であることを示唆。清張は当時、イランでゾロアスター教の調査を行い、益田岩船をゾロアスター教の拝火壇であると推理。

興味津々ですね。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます