長居駅近くのヴァイオリン木村直子先生、チェロ政雄先生、ヴィオラ金重美代さんとフルート久米素子のアンサンブルレッスンでした。

も入れて楽しい組み合わせでした。

クラウディオ・モンテヴェルディではないかと考えられている音楽家の肖像、1597年頃、画家不明(オックスフォード・アシュモリアン美術館所蔵)。モンテヴェルディが30歳頃、マントヴァのゴンザーガ家に使えていた頃の画像ではないかと言われています。真正であれば現存する最古の画像であると考えられています。

は、マントヴァ公国の宮廷楽長、ヴェネツィアのサン・マルコ寺院の楽長を歴任し、ヴェネツィア音楽のもっとも華やかな時代の一つを作り上げました。

楽譜表紙

パラッツォ デル テ宮殿

サン・マルコ寺院

を定旋律として用いることによって全体の統一性を実現しています。

1月に先生方の音登夢YouTubeに出演させていただいて以来初レッスンでした。

コロナでフラフラでしたが、なんとか復活。

メルカダンテのフルート四重奏Emoll

を、まず初見で。

これはひどい楽譜(久米主観)で、ほぼフルート独演会。他のパートはほぼ、ほぼ伴奏。

しかもフルートは超絶技巧で長くて休み無し。

「これやりたかったら、いつでもできるから。」と金重さん。

よく、最後まで吹かせて頂けました。

先生方の忍耐力に感謝です。

後はモーツァルトのフルート四重奏。

AdurとGdur。

どちらを今年は練習するか?お試しです。

Gdurは美しいです。

しかし三楽章が散逸したのか?書かなかったのか?

ありません。

前に三楽章を他の弦楽四重奏のロンドを入れて演奏しているのを聴いたことある。という私の怪しい記憶をもとに政雄先生がモーツァルトの弦楽四重奏を出してきて下さいました。

ハ長調のロンド付きの19番をやってみました。

「おかしくはないけれどおもしろくはないね。」ということで懸案になりました。

後はAdurをひたすら。

忘れていたこともあったり、ペータース版は初めてだったりして、戸惑うこともありましたか、やっぱりいい曲です。

今年はこちらを頑張ることになりました。

練習後はやっぱりお茶とケーキ。

今回はお店のなかがいちご尽くし。りんごのケーキ

も入れて楽しい組み合わせでした。

このカルテットほんと天国です。

直子先生の隣で演奏できるなんて本当に幸せです。

天国といえばモンテヴェルディの「聖母マリアの夕の祈り」

クラウディオ モンテヴェルディ(1567-1643年)イタリア クレモナ生まれ、ヴェネツィア共和国ヴェネツィア没

クラウディオ・モンテヴェルディではないかと考えられている音楽家の肖像、1597年頃、画家不明(オックスフォード・アシュモリアン美術館所蔵)。モンテヴェルディが30歳頃、マントヴァのゴンザーガ家に使えていた頃の画像ではないかと言われています。真正であれば現存する最古の画像であると考えられています。

は、マントヴァ公国の宮廷楽長、ヴェネツィアのサン・マルコ寺院の楽長を歴任し、ヴェネツィア音楽のもっとも華やかな時代の一つを作り上げました。

モンテヴェルディの作品はルネサンス音楽からバロック音楽への過渡期にあると位置づけられていて、長命もあいまって、その作品はルネサンスとバロックのいずれかあるいは両方に分類されます。

生前より高い人気を誇り、後世からは音楽の様式に変革をもたらした改革者とみなされています。

オペラの最初期の作品の一つである『オルフェオ』を作曲しました。

モンテヴェルディの次の大きな作品は1610年の『聖母マリアの夕べの祈り』(Vespro della Beata Vergine、『聖母マリアの晩課』とも)でした。

出版譜に書かれた音楽の規模が非常に大きいために、一回の礼拝ですべて演奏することを目的としていたかどうかについては意見が分かれています。

ただし、音楽的には全体の統一性が方々に見られます。

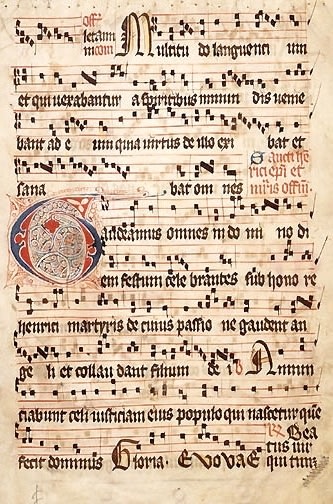

楽譜表紙

(ヴェネツィア、1610年)

聖母マリアの夕べの祈り (Vespro della Beata Vergine; SV 206, 206a)は教会音楽です。 カトリック教会での聖務日課の一部である晩課が元になっています。演奏に90分を要し、ソロと合唱とオーケストラが必要な大規模な作品で、これはバッハ以前の教会音楽では最大のものであったと考えられます。

モンテヴェルディが分化を提案した第一作法と第二作法を同化させながら作曲されています。

1610年7月に、ニコラ・ゴンベールのモテットをパロディした6声のミサ《In illo tempore loquante Jesu》とともに出版されています。

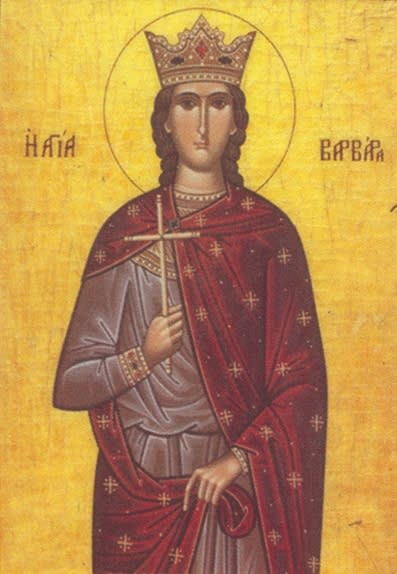

グラハム・ディクソンの主張によれば、晩課よりも聖バルバラ殉教日(12月4日)

聖バルバラのイコン

のためによりふさわしく書かれているという説もあります。

のためによりふさわしく書かれているという説もあります。

その論拠として、雅歌(歌の中の最高の歌とされる)のテキストは他の女性聖人と関連付けられるものであり、マリアについて歌った曲は他の女性聖人の名前に簡単に差し替えられるという点を挙げていまず。

モンテヴェルディはこの曲を晩課のための音楽として「市場性の高いもの」を目指して作った可能性があります。

この曲は、モンテヴェルディがマントヴァ宮廷

パラッツォ デル テ宮殿

の楽長をしていた1610年にヴェネツィアで出版されました。

この作品は、ヴェネツィアやローマでの役職のためのオーディションのために書かれた可能性があります。(その結実としてモンテヴェルディは1613年にサン・マルコ寺院の楽長に就任します。)

サン・マルコ寺院

人数の面と技術の面で十分な合唱団(最大10声)と7つの異なるソリストが要求される少人数の合唱隊が必要になります。

興味深いことに、ヴァイオリンとコルネットにはソロパートが要求されていますが、リピエーノ(詰め物・埋め草)楽器については指定されていません。

さらに、演奏者自身がその時々に応じた器楽作品などを選択することができます。

このような選択の例は他にも、マニフィカトに二つの版があることからもわかります。(一つの版はより小さいグループでも演奏可能に書かれています)これはこの作品が単一の作品で演奏されるものではなく、個別に演奏されていた可能性があるためだと考えられています。

規模の壮大な祈りの音楽というだけでなく、世俗的な音楽をも取り入れた音楽は決してその祈りの焦点を失っていません。

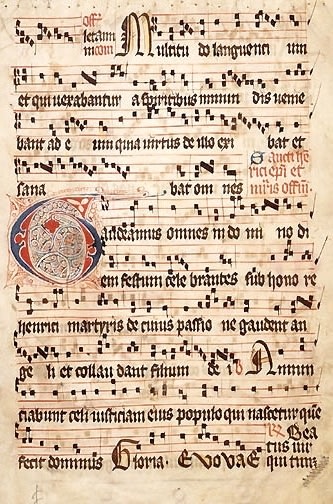

グレゴリオ聖歌

を定旋律として用いることによって全体の統一性を実現しています。

「聖母マリアの夕の祈り」の第一曲神よわが助けに 主よ我を助けに(2分48秒)

私は7月中旬でした。円高でヴェネツィアグラスのイヤリング150円でした。

バーゲンセールみたいで楽しかった!

もう今は昔ですね。

ヴェネツィアはきょうからカーニバルですね。 ヴェネツィアにはゴールデンウィークに一度行ったことがあります。天気がよくて最高でした。 最近は地球温暖化の影響が色濃く出るようになって、冠水したり、運河に極端に水がなかったり、大変になってきました。