阪急塚口駅近くのt-raumで.オベラバークオーケストラの最後の合わせでした。

奈良県音楽芸術協会主催

シュランメル四重奏団1890年

に招待されました。

でさえ、愛人?カタリーナ・シュラット

とともにシュランメル音楽を聴きに行くことを好みました。

Wien bleibt Wien!ピアノ譜の表紙(C.A.シュピーナ社出版)

初参加、しかもピッコロです。

3曲、フルートは2小節だけ。

ハーキュレスのスタンド。鉄の塊。重いけれど事故のないように頑丈なものを使用。

ピッコロは耳栓必須。

音階とスケール練習は耳栓をして耳を守りながらやります。

あまりの高音に耳が、やられないか?心配になります。が、これは個人差があると思います。

曲の時は外します。

そして出番は少ないけれど、オケの最高音ピッコロだけは逃げも隠れもできません。

めちゃくちゃ緊張します。

一音集中、一音入魂!

本番は来週末

9月7日(土)13:30開場14:00開演

奈良県音楽芸術協会主催

ファインアーツコンサート

大和郡山城ホール大ホール

指揮ゲオルギ バブアゼ先生

オベラバーク管弦楽団

ぜひおいでください。

プログラムは

メゾソプラノの堀口莉絵さん

ビゼーの「カルメン」より「ハバネラ」「セギディーリャ」「ジプシーの歌」

ソプラノの上山弥容子さん

ドボルザーク「ルサルカ」より「月に寄せる歌」

ドニゼッティ「道化師」より「鳥の歌」

ソプラノ小林有里さんでヨハン シュトラウスの歌劇「こうもり」より「侯爵様、あなたのような御方ならば」

「ウィーン気質」より

「おはよう、懐かしき我が愛の家よ」

マリンバの丸谷千夏さんで本邦初公開岩井久美子作曲「マリンバ協奏曲第2番」

ピアノ北村祐子さんでショパン「ピアノ協奏曲第1番」

クラリネットの三宅洋子さんでモーツァルトの「クラリネット協奏曲」

ヴァイオリン岩谷弦さんとパブアゼ先生でバッハの「2つのヴァイオリンのための協奏曲」

です。

シュランメル音楽というのは19世紀後半に発達したオーストリア民族音楽てす。

ヴァイオリニストだったヨハン・シュランメル(Johann Schrammel, 1850年 - 1893年)とヨーゼフ・シュランメル(Josef Schrammel, 1852年 - 1895年)は、オーストリア北部出身の音楽家兄弟です。

シュランメル四重奏団1890年

父はクラリネット奏者、母は名の知られた歌手であり、両親の影響を受けて育ちました。

二人は11歳ごろから両親とともにヴァイオリンを弾いて料理店や酒場などに出演するようになります。

1878年、兄弟はコントラギター奏者のアントン・シュトロマイヤー(Anton Strohmayer, 1848年 - 1937年)とアンサンブルを結成します。

都会と田舎の両方の影響を受けてきた3人は、民謡、行進曲、ワルツやポルカなどの舞曲をウィーンのホイリゲ(ワイン居酒屋)や宿屋で演奏し、人気を博します。

当初、彼らはよく演奏活動を行っていたヌスドルフ村にちなんで「ヌスドルフ三重奏団」を名乗っていましたが、1884年にクラリネット奏者のゲオルク・デンツァー(Georg Dänzer, 1848年 - 1893年)が加入して「シュランメル四重奏団」と改めました。

アンサンブルは宮殿や大邸宅のサロンに招かれて演奏し、「シュランメルの陶酔」はウィーンのエリート層を虜にしました。

その中にはヨハネス・ブラームスとヨハン・シュトラウス2世もいた。彼らの人気は全ヨーロッパ中に拡大し、1893年にはシカゴ万国博覧会

に招待されました。

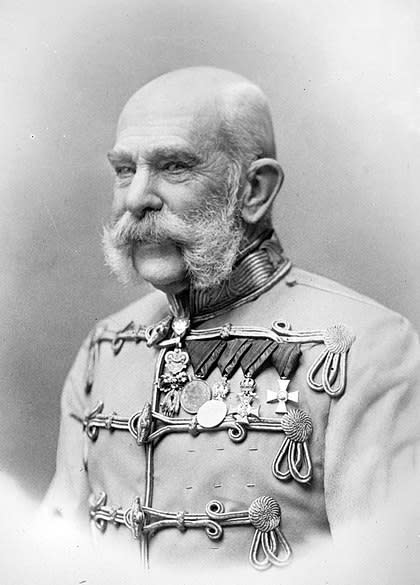

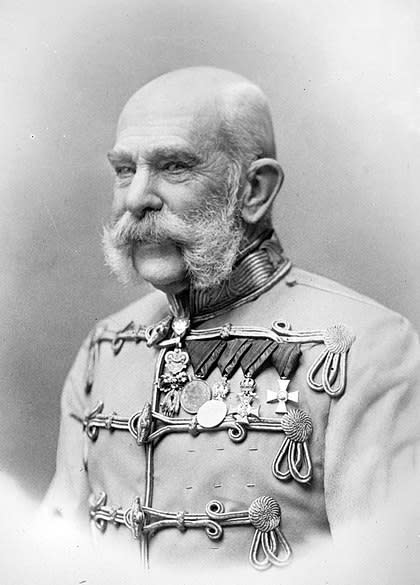

音楽に関心を持たなかったといわれるオーストリア皇帝フランツ・ヨーゼフ1世

でさえ、愛人?カタリーナ・シュラット

とともにシュランメル音楽を聴きに行くことを好みました。

シュランメル兄弟の作品は200曲以上にのぼります。

ヨハンは1893年に、ヨーゼフは1895年に死去しますが、以後、類似の形態の音楽を「シュランメル音楽」と呼ぶようになりました。

その後、人名に由来する呼び方だったものが、ウィーン風の庶民的な音楽の代名詞となっていきました。

また、シュランメル音楽を演奏する多くの人々(楽団)のことを、シュランメルの複数形で「シュランメルン(Schrammeln)」と総称するようになりました。

曲調はメランコリックな「泣き(weinende)」が特徴で、オーストリア以外にもハンガリー、スロベニア、モラヴィア、バイエルンの民俗音楽の影響を受けています。

シュランメル音楽はブラームス、シュトラウス2世をはじめとして、アルノルト・シェーンベルクといったウィーンの作曲家たちにも愛好されました。

「ウィーンはいつもウィーン」

ヨハン・シュランメルにより1877年に作曲。

当初はヴァイオリン、コントラバス、ギターによるシュランメル音楽として作曲されましたが、人気が出て、吹奏楽に編曲されました。

その後、各種編曲譜も出版されました。

Wien bleibt Wien!ピアノ譜の表紙(C.A.シュピーナ社出版)

日本では1952年からABCラジオのスポーツ中継のテーマ曲としてながく使用されました。

オベラバーク管弦楽団 指揮ゲオルギ バブアゼ コンサートマスター友永健二で「ウィーンはいつもウィーン」

やっぱり、フルート奏者がピッコロも担当するんですね。♪

そうなのです。

フルートとピッコロは持ち替えが多いです。

今回は3パートに分かれている曲が一曲あって私が呼ばれました。