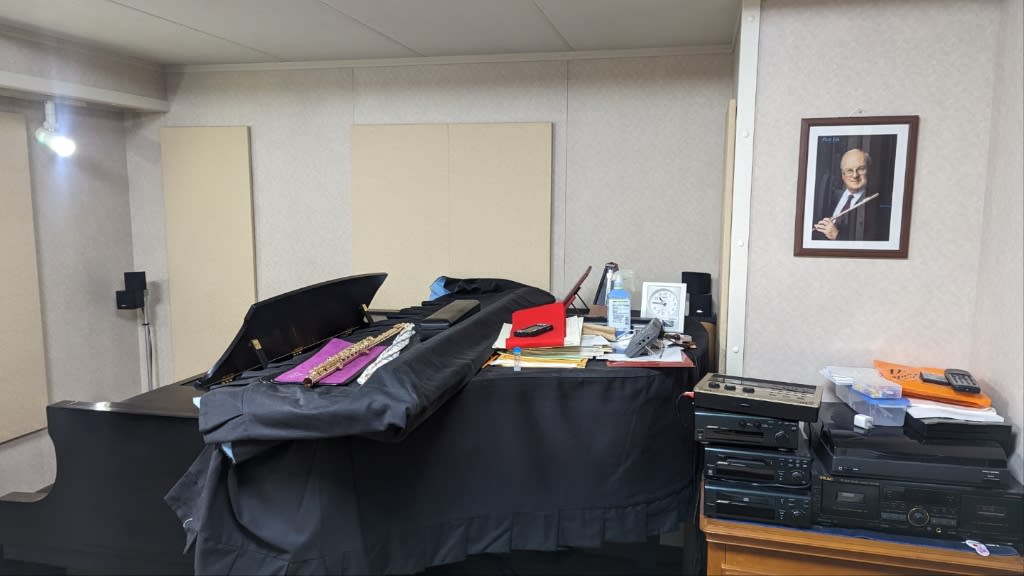

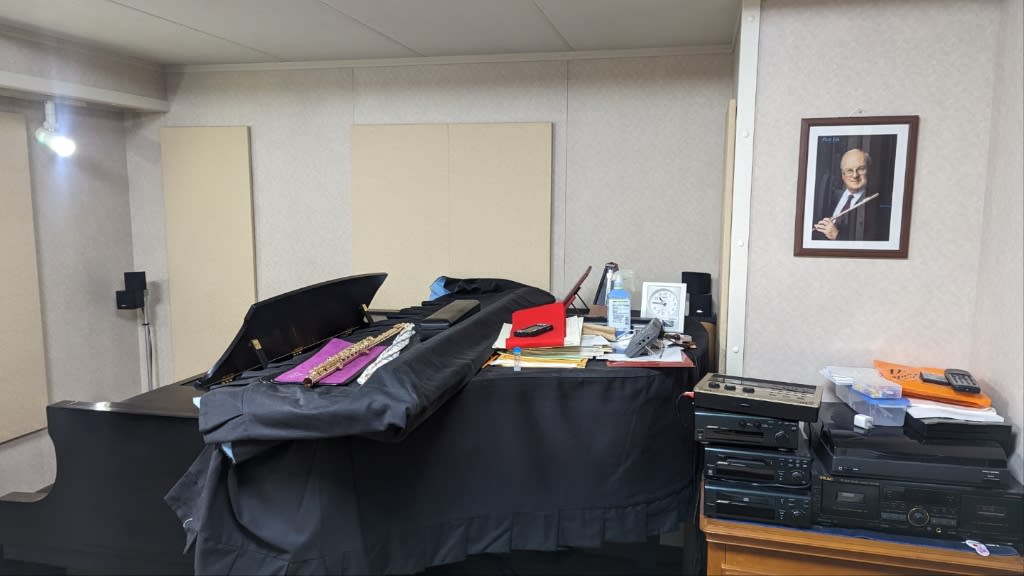

23日は名古屋の富久田先生のお宅でピアノ合わせでした。

こってり絞られて

名古屋名物セット。

「「世界の山ちゃん」じゃないの?」と夫。

大府に再建された工房、政吉の建てた工場は第二次世界大戦中に接収、水上飛行船の製造工場に改変され、そのため爆撃され焼失、兄弟の1人が亡くなりました。

2月14日(日)ドルチェ楽器名古屋での富久田先生門下発表会の合わせでした。

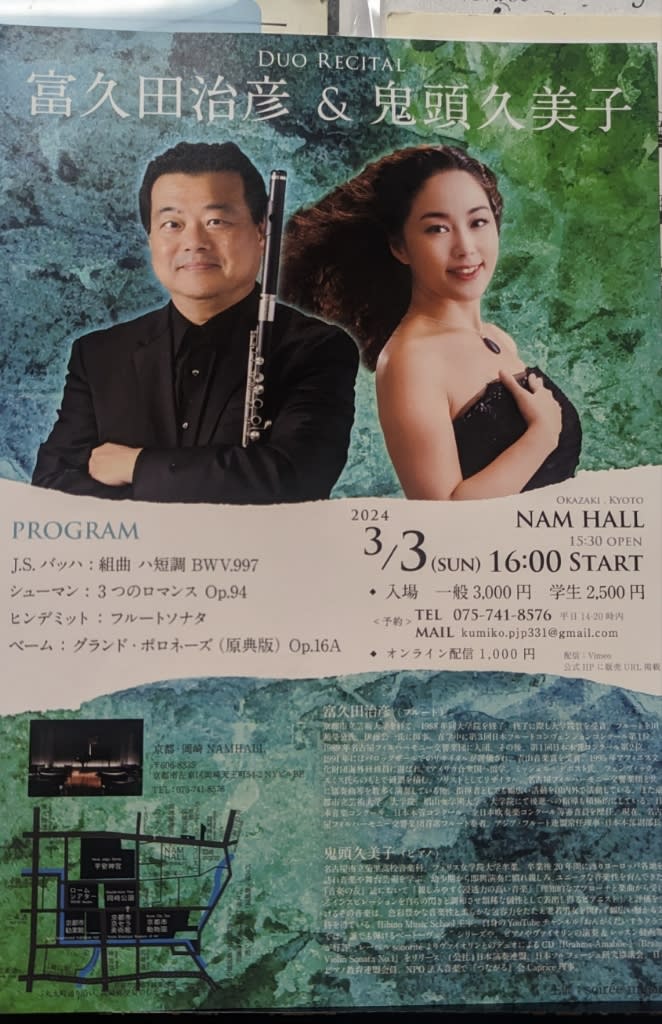

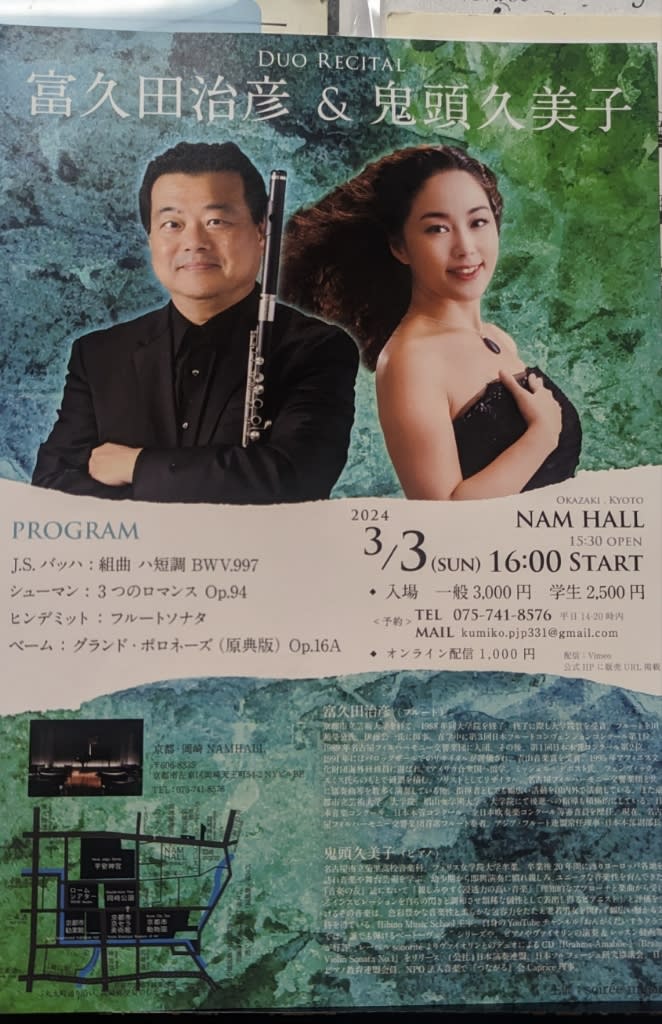

ピアノは鬼頭久美子さん。

ブリジアルディの「ローエングリンの主題による幻想曲」です。

鬼頭さんは、初対面でしたが、どう転んでもうまくて合わせてくださって素敵な、ピアニストでした。

今度、富久田先生と京都で演奏会をされるそうです。

お近くの方、ぜひおいでください。

こってり絞られて

名古屋駅で

名古屋名物セット。

名古屋コーチン手羽先、味噌カツ、名古屋コーチンつけ麺。

食べて帰りました。

手羽先が美味しかったので名古屋駅のお土産店で買いました。

手羽先が美味しかったので名古屋駅のお土産店で買いました。

「「世界の山ちゃん」じゃないの?」と夫。

「1人で100本頼むっていうやつ、お店で買ってきたんじゃないの?」

「うーん、違うみたい。」

栄まで行ってないし。

「これだって、創業100年だって、ほら!」

あの番組のファンで良く覚えてます。

名古屋出身の音楽家といえば、

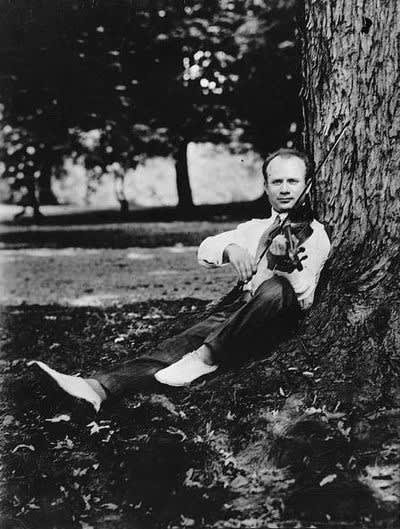

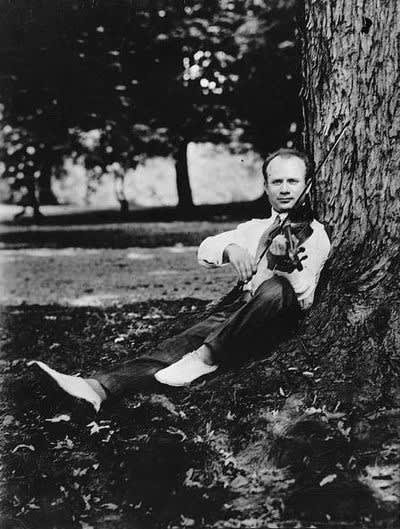

鈴木鎮一(1898-1998年)愛知県名古屋市生まれ、長野県松本市没

ヴァイオリン教育のスズキ・メソードの創始者です。

1898年に愛知県名古屋市に父・政吉と母・良の三男として生れます。

父・鈴木政吉は鈴木バイオリン製造の創業者で、1888年(明治21年)よりバイオリン作りを始め、日本で最初のヴァイオリン工場を設立しました。

大府に再建された工房、政吉の建てた工場は第二次世界大戦中に接収、水上飛行船の製造工場に改変され、そのため爆撃され焼失、兄弟の1人が亡くなりました。

そのため幼児期よりヴァイオリンに囲まれる環境に育ちます。

実家は兄弟妹13人(うち2人は夭逝)からなる大家族で、少年時代は父親の工場へ遊び場の様に出入りしていたそうです。

商業学校に入ってからは夏休みになると工場で働く様に父に命じられ、バイオリン製作について一通りのことを覚えたそうです。

卒業の前年頃、たまたま蓄音機を手に入れて、名バイオリニスト ミッシャ・エルマン

1891-1967年ウクライナ出身ニューヨーク没

が演奏するシューベルトの「アヴェ・マリア」のレコードを買ってきて初めて聴き、それまでバイオリンを玩具のようなものだと思っていた鎮一でしたが、バイオリンが美しい音を出すことに非常に驚き、音楽・芸術に関心を持つ様になります。

が演奏するシューベルトの「アヴェ・マリア」のレコードを買ってきて初めて聴き、それまでバイオリンを玩具のようなものだと思っていた鎮一でしたが、バイオリンが美しい音を出すことに非常に驚き、音楽・芸術に関心を持つ様になります。

その後、エルマンのレコードを買い、ハイドンのメヌエットなど弾けそうな曲から譜面も無しに練習し、兄梅雄の手ほどきもあり、我流ながらもバイオリンを弾く様になります。

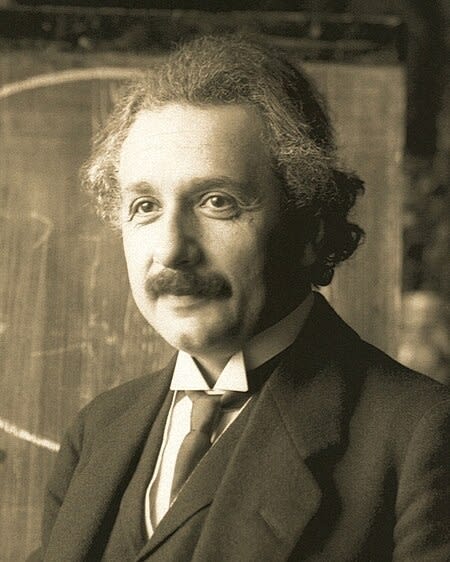

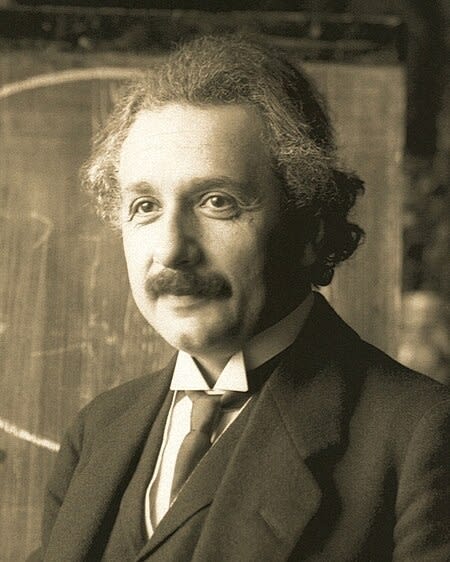

ベルリン高等音楽学校の教授であったカール・クリングラーに師事します。また後見人役にアルベルト・アインシュタイン博士

1879-1955年ドイツ生まれ、アメリカ合衆国プリンストン没

を紹介され、交流しています。

を紹介され、交流しています。

1928年母の危篤の報せを聴き帰国。

国立音楽学校、後に帝国音楽学校の教授になり教え始めます。

スズキ・メソードを国内で教え続けていましたが

1964年アメリカに10名の子どもたちを連れて演奏すると、アメリカの音楽教育界に衝撃を与え、以降当地で広がり、コンサートも継続。

1978年(昭和53年)、日米親善コンサートのため100名の児童を率いて渡米、アメリカ側の100名の児童も加わってケネディ・センターで行われたコンサートは、カーター大統領夫妻が招待され、同月カーネギーホールでも同様の演奏が行われました。

スズキ・メソードの思想

・才能は生まれつきではない。

・母語の教育法が、落伍者のない最高の教育法である。

・人は環境によって育てられる。

どの子も、育て方次第でよく育つ可能性をもっている。

・音楽教育は言葉の教育と同じ、まず耳から育てる。(言葉もまず話せるようになってから読み書きを学ぶ。)

・より早い時期、より良い環境が大切である。

・経験の繰り返しによって、能力が育つ。

・親と教師をはじめとする社会的環境は、高い水準に保たれるべきであり、子供の成長にとってより良い環境を提供できるように向上し続けなければならない。

・指導法および学習方法は、まず良いモデルが与えられた上で、子供が常に興味と意欲をもてるような手段で、幼児の場合は親に、その後は子供に、充分理解されなければならない。

まずは環境、そして耳から、云々

全く、その通りだと思いました。

勉強になりました。

ありがとうございます❗😀

ハリウッド映画にもなりました。

耳を育てること大切ですね。

私は「才能は生まれつきではない」という言葉が刺さりました。