東南楽植物園に咲いていた睡蓮。

熱帯性睡蓮サイアム パープルという品種らしいです。

青い睡蓮は耐寒性が無く、ヨーロッパでは垂涎のものだったそうです。

スコットランド系移民の父とアイルランド系移民の母の間に生まれました。

に作曲を学びました。

マリアンは彼の死後25年芸術家村を運営しました。

熱帯性睡蓮サイアム パープルという品種らしいです。

青い睡蓮は耐寒性が無く、ヨーロッパでは垂涎のものだったそうです。

睡蓮の画家モネも青い睡蓮をジヴェルニーの庭に欲しくて育てたそうですが(この品種ではない)終生花を見ることはなかったそうてす。

11月の沖縄にはたくさん咲いていました。

現在は青い熱帯性睡蓮と耐寒性のある温帯性睡蓮を交配させてヨーロッパでも青い花を咲かせているそうです。

エドワード マクダウェル(1860-1908年)アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク生没

スコットランド系移民の父とアイルランド系移民の母の間に生まれました。

彼らはニューヨークで宿泊所を営んでいて、そこには国外からの音楽家が長期滞在していました。

ヴァイオリンとピアノを学んでいてそこに泊まった音楽家に楽才を認められました。

1877年17歳で母とフランスに渡り、パリ音楽院の入学資格を得ます。

しかし、フランス語や習慣に馴染めず、留学先をドイツに変更します。

フランクフルトホーホ音楽学校に籍を置き、ピアノを学びながら、校長のヨアヒム ラフ

に作曲を学びました。

ラフはリストと友人でリストがこの頃訪れ、マクダウェルの「モダン組曲第一番」を目にして、全ドイツ音楽協会に紹介したり、楽譜出版のブライトコブフ&ヘルテル社で出版できるように計らいました。

卒業後、ダルムシュタット音楽院でピアノ教師を務めます。

1884年ニューヨーク出身のアメリカ人女性、ドイツでの教え子のマリアン ネヴィンズと結婚します。

1888年アメリカに帰国し、ボストンで音楽教師をしてきましたが、コロンビア大学に招かれ主任教授に赴任します。

男性合唱団メンデルスゾーン グリー クラブの指揮者も引き受けています。

1902年辻馬車にはねられ、後遺症で心身がおかされ、教授に復帰することができなくなります。

グリークラブは彼の闘病を支えるために募金を行っています。

1908年全身麻痺のために急死します。

ニューハンプシャー州ピーターバラの別荘に芸術家村を作る計画を練っていて、マリアンによって実現されました。

マリアンは彼の死後25年芸術家村を運営しました。

この村は現在も芸術家を教育、支援し続けています。

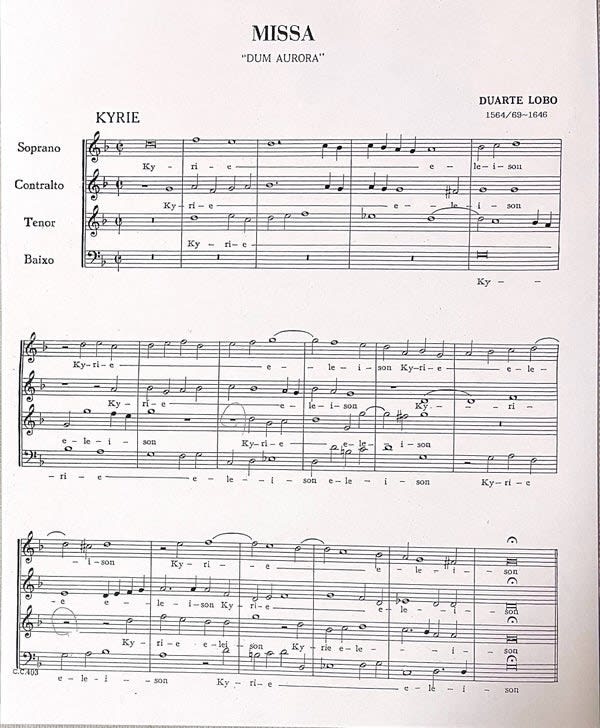

「睡蓮の花に寄す」は、1896年に出版されたピアノ曲集「森のスケッチop51」の第六曲です。

1:To a Wild Rose/のばらに寄す

2:Will o' the Wisp/鬼火

3:At an Old Trysting Place/

懐かしき思い出の場所で

4:In Aurumn/秋に

5:From an Indian Lodge/

インディアンの小屋から

6:To a Water Lily/睡蓮の花に寄す

7:From Uncle Remus/

リーマスおじさんから

8:A Deserted Farm/荒れはてた農園

9:By a Meadow Brook/牧場の小川で

10:Told at Sunset/夕べの語らい

「睡蓮の花に寄す」