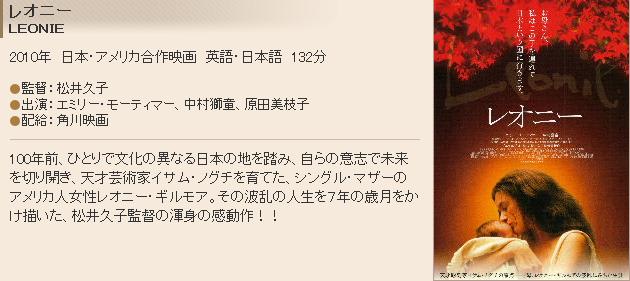

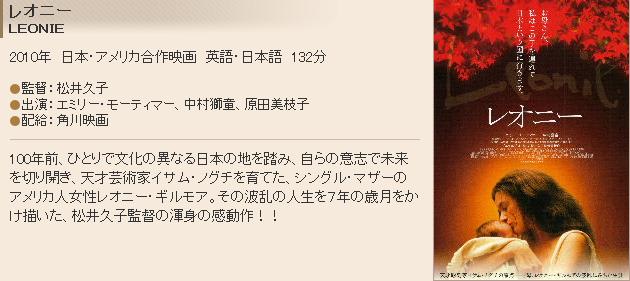

松井久子脚本・監督、イサム・ノグチの母の物語。

イサム・ノグチは、日本人の父とアメリカ人の母を持つ日系アメリカ人で、彫刻家・マルチアーティスト。

レオニー・ギルモアは、アメリカで詩作していたイサムの父・野口米次郎(詩人)の出版・編集の仕事に携わり、

彼と恋愛関係になり、イサムを身ごもる。

日露戦争が勃発し、米次郎はイサムの誕生を待つことなく、単身日本に帰国する。

レオニーは一人でイサムを産み、育てる。

その後、彼女は日本で生活するようになる。

イサムが14歳の時、彼にアメリカに留学勧め、イサムは単身アメリカに渡る。

レオニーは、帰米しイサムと一緒に生活する。1933年60歳で病死。

松井は、米次郎や他の男に依存しない女性、自立・独立心の強いレオニーの生涯を描いたのだが、

彼女の魅力と内面を描くことに十分に成功しているとは私には思えない。

また、時代が古いと言うことなのかもしれないが、映像はきれいでなかった。

日本人俳優の英語の台詞がゆっくりで、私にもかなり聞き取ることが出来た。

イサムの生涯を描くことは、この映画のテーマではないが、彼の描き方も平面的に感じた。

太平洋戦争中、イサムは自ら日系人強制収容所に志願拘留された。

しかし、彼はそこで日本人からアメリカのスパイと疑われ、自ら収容所からの出所を希望するが、

今度は、アメリカ側から日本人であるとして出所はできなかった。

私は、彼の芸術活動を詳しくは知らない。

晩年、札幌市のモエレ沼公園の計画に取り組み、その完成を見ることなく、ニューヨークで1988年84歳でなくなった。

モエレ沼公園の写真[引用] イサムデザインの子どもの遊具

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

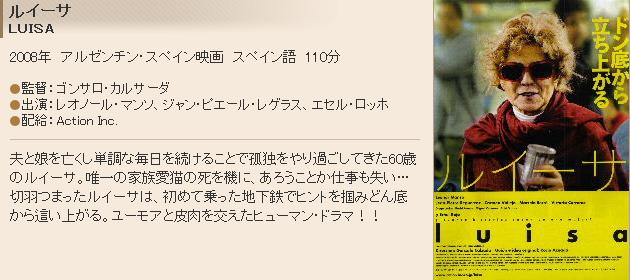

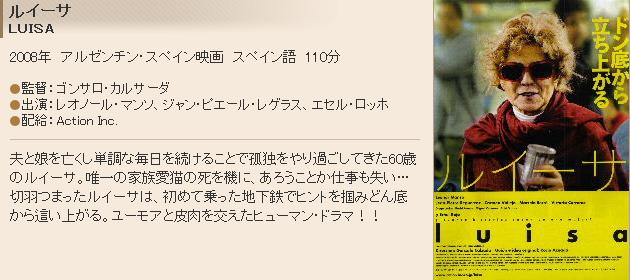

アルゼンチンのブエノスアイレスで暮らすルイーサは60歳、ある日、寄り添って生きて来た猫が死んだ。

同じ日、彼女は掛け持ちしていた二つの仕事を首になってしまう。

彼女は30年間勤めてきた、"やすらぎ霊園"の受付の仕事を退職金も払われることなく突然解雇され、

有名芸能人の部屋の掃除の仕事も首になってしまう。

彼女には娘と夫がいたがその二人ともすでに失っていた(映画ではその事情は描かれないが)。

猫の火葬代の余裕もない彼女は、冷凍庫に猫の死骸をしまって、これからの行く末を模索する。

人混みが嫌いで、地下鉄に乗ったこともなかったが、銀行に行かなければならず地下鉄に乗ることになった。

そこで彼女が見た物は、実にたくさんの「物乞い」だった。

彼女は、勇気を絞り出して、新しい「商売」に挑戦するのであった。

深刻に成りそうなテーマとエピソードをユーモアと皮肉たっぷりにコメディタッチで描いている。

地下鉄内での、"中国の幸運カード販売"、"松葉杖をつく老女"、"目の見えない老女"など。

「目の見えない彼女」が、スリを目撃して、乗客に「身の回りにご注意を」なんて傑作でしょ。

初めは、地下鉄の乗り方も知らなかった彼女が、どんどん陽気になり、大声を出すことが出来るようになり、

果ては、口げんかさえ出来るようになったり、彼女を首にした女優のポスターに落書きしたり、

最初は、「こんな暗い映画かよ」だったのが、次第に彼女を応援し、最後には彼女に励まされているような感じです。

アルゼンチンの映画を見るのは初めて、私はこの映画を十分堪能した。

彼女の階下に住むアパートの管理人がこの映画に「"節"とアルゼンチン人の優しさ」を感じた。

彼には美人の妻がいるのだが、いかにも風采が上がらない男なのだが、面倒見の良いやさしい男なのである。

館内で笑い声が起きたのも良かった。

映画を見たのは、5月2日。10時50分開始の時、70%の入り、1時20分には通路に座って見る人もいるほどでした。【5/2】

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

さて、以下脱線気味だが、

アルゼンチンの事情は知らないが、ソウル、ローマ、パリ、トルコ、アジア、中南米など、

日本の昨今ではこのような情景を見ることはほとんどないが、

私が旅した少なくない国々で、"物乞い商法"と"物乞い"はよく見かける日常的風景でした。

鉄道、繁華街、教会の前、特に多いのが地下鉄の通路と車内です。

私は、彼らが居ると言うことは、それで彼らの生活が成り立っていると言うことだと私は思うのです。

つまり、彼らにお金を払う人々が少なからずいるということであって、

人々が何かしら助け合って生活しているというか相互扶助のような感情が社会にあるのではないかとさえ思うのです。

私には、彼らの紙コップにコインを入れるのは、旅行者よりそこに住む人々の方がはるかに多いと思いました。

電車と地下鉄車内の販売にはユニークで面白い物があります。

ソウルの地下鉄は、特にユニークで明るかった。

CDデッキの大音量を流してCDを売る人、帽子のキャップなどに止めることの出来る懐中電灯を売る人、

これはかつてソウルの地下鉄で大火災があって多くの人が亡くなったためと聞く。

それ以来、ソウルの地下鉄の座席は、布製から金属製になったという。

雨が降ると、黄色の合羽を着て、合羽を売りに来ます。

雨と言えば、イタリアでは雨が降ると、乳母車に傘を乗せた傘売りがたちまち増えました。

欧米人は傘をささないなどと言われるが、フィレンチェ・ナポリではやたら大きな傘を多くの人が持っていました。

鉄道では、女の人が子どもと一緒の写真のコピーを座席に置いて行き、暫くして回収に来ます。

彼女は何の説明もしなかったが、「このコピーを買って」と言うことなのだろう。

どこの国かは忘れたが、メトロの中にバイオリンやアコーディオンを演奏して、チップをもらう人、

そして、ヨーロッパでは、メトロの通路や街頭や公園で楽器を演奏している人がやたら多く、

彼らはもちろん趣味でやっているのではなく、仕事としてやっているのであって、チップを求めてです。

また、街頭で動かないマネキンのパフォーマーも多い。

イタリアのコロッセオの前では、ローマ兵のコスチュームを来たたくさんの男達が居て、

彼らは観光客の記念撮影に応じてチップをもらうのです。

ピラミッドの前では警察官さえもが、観光客のカメラでピラミッドをバックに観光客の写真を撮ってチップをもらう。

交差点で車が止まると、車のフロントガラスをきれいにしてチップをもらう人は、確か中南米の国であったと思います。

署名活動をして、カンパを求める人もいました。

驚いたのは、カンボジアで遺跡から出てくると私の顔写真がプリントされた皿を見せられたことです。

ベトナムでもカンボジアでも"ワンダラー"と子ども達がお土産を売りに来るし、

インドやエジプトでは、売り子が子どもではなく大人でした。

またアジアや中南米やイースター島などではトイレの入り口に係りの人がいて、チップが必要だし、

あるいは、ティッシュを渡したり、お手ふきを渡してチップをもらう人もいます。

ヨーロッパの国々では、鉄道や公園のトイレの多くは有料でした。

私は、トルコで電子辞書、ローマでお金をすられたし、

ローマのメトロの切符の自動販売機の脇では買い方をガイダンスする人がいます、

彼らは、ボランティアでそこにいるのではなく、仕事として居るのであって、チップを要求するのです。

その他、紙コップを手にして、路上や公園や駅なでただ座って物乞いする人もいます。

私は、初めは違和感というか、煩わしさというか、イヤな感情が強かったのですが、徐々に思いが変化していきました。

私には、彼らはいずれも「仕事」としてそれをしているのだとつくづく思いました。

もちろんスリだけはヤですが。

私は、以上のことを「嫌悪感」をもって書いて居るのではありません。

それは日本の常識ではないかもしれませんが、「そこにはそこの文化がある」と言うことではないかと思うのです。

そんなことを感じるのも外国旅行の魅力一つではないかとも思いますが、いかがでしょうか。

『ルイーサ』を見て、こんなことをかなり懐かしく思いだした、という次第です。