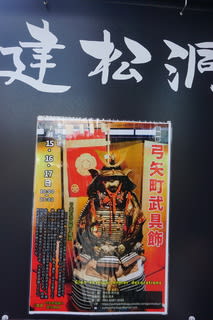

「すごい!こんな立派な甲冑がいっぱい展示されてる!」とミモロが驚いたのは、「弓矢町武具飾り」です。

この展示は、祇園祭が行われる7月15日~17日の10時~17時に、「建仁寺」の南エリアの松原通にある「弓矢町」で見ることができます。

「こういう展示がされているの知らなかった!」というミモロ。最終日の17日の夕方ギリギリに行くことができました。

まずは、この展示の本部である弓矢町の町会所の「弓箭閣」に向かいます。

松原通から少し入った場所にある建物です。

そこの正面に飾ってあったのが、立派な3体の武具飾です。

「どうぞ2階へ…そこにもいろいろ資料が展示されていますから…」と。

「わ~いっぱい資料がある~」と2階には、非常によく整理された資料や展示物が…

この町会所は、昭和初期に町内の有志によって建てられたもの。

「あの~なんでここに、こんなに立派な武具があるんですか?」と、キョロキョロしながら町の方に伺います。

2階の中央にも、立派な甲冑が飾られています。

「これは、実際に着用したものなんです」と。つまり端午の節句の武者飾りのように展示することを目的としたものではなく、実際に人が身に付けたものということ。

「え?どこかの戦いで着たの?」とミモロ。

「いいえ、これは武者行列のために作られたもので、戦うためのものではありません」と。

「え?どういうこと?」とますますわからなくなるミモロです。

まずは「弓矢町」という町名から紐解いてゆきましょう。

この地域は、中世以前から弓矢の製造を担う人たちが暮らしていたそう。弓矢は、厄を祓うために鳴らされるもので、神事にも深い関わりを持ちます。そして祇園会(現在の八坂神社)の境内の清掃や巡行の警備などもに、代々仕えるようになります。

「洛中洛外図屏風上杉本」には、頭巾姿で神輿を先導する人が描かれています。

そして中世後期から、近世まで、祇園祭の時、神輿渡御の行列を先導し、道を清める役割を担います。

明治8年に、町内に清々講社が設立され、鎧兜姿の町民約30人が参加した武者行列に発展。

当時の姿を伝える写真から、この武具が使われていたことがわかります。

以前は、30領以上あった甲冑も、劣化と損傷が重なり、激減。また、武者行列への参加者の減少および甲冑の維持、修理などのコスト面なども負担となり、昭和49年を最後に、この武者行列は、中止に。

「え~武者行列があったということ自体知らなかった~」とミモロ。まぁ、京都に昔から暮らしていた人は、ご存じかもしれませんが、今や、それを知る人は少ないのでは…。

昭和50年以降は、現在残る14領の甲冑を、町内の会所および当番の家が、「祇園祭」の時期に飾るようになりました。

これが、現在の「弓矢町武具飾り」です。

2階には、ここに残る室町時代の資料なども展示。

また、武者行列に関わる品々も大切に保管されています。

展示されている写真を見たミモロ。

「これ、復活させたい!」と思わず声を…

このところずっと姿を見せることができなかった「大船鉾」や「鷹山」などが復活。

「え~この武者行列にも、もっと関心が高まるといいのに~」と思うばかり。

「そうですね~でも、今展示している武具は、損傷が激しくて、そのまま着用することはできないんです。修復などには、たくさんの費用が掛かりますから…」とご町内の方。

「クラウドファンディングや文化庁なんかの補助金ってどうにかならないのかな?文化庁も京都に来たんだから…」とミモロ。

大勢の観光客であふれる四条通…そのすぐ近くの松原通で、祇園祭に深い関わりをもつ武者行列のことを知る人が少ないのは、なんとも寂しいこと。

まぁ、ミモロも今まで知らなかったのですが…。

「今年は、もう展示終わっちゃったけど、来年は、ぜひ、たくさんの人が来て、関心を持ってくれるといいね~」と。

「あ、スタンプラリーもあるの?」と、台紙にスタンプを押すミモロ。

「あの~今のところ、スタンプ集めても、なんにも記念品はありませんけど…」と。

「でも、この武具飾り、見に行ってきま~す」というと、ミモロは、弓矢町のマップを手に、松原通に出てゆきました。

*「弓箭閣(弓矢町町内会)」京都市東山区松原通大和大路東入る弓矢町68-7 ☎090-8367-2055(窓口:岡田さん)

通常の見学不可。展示は、毎年、祇園祭の7月15日~17日 10時~17時 入場無料

<ブログを見たら 金魚鉢をクリックしてね 応援よろしく!ミモロより

人気ブログランキング

人気ブログランキングミモロの通販ショップ「ミモロショップ」はこちら

いつも一緒だよ~ミモロオリジナルキーホルダー

ミモロへのお問い合わせ・ご要望は、mimoro1888@gmail.comまで

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます