「なんか緊張しちゃうね~」とミモロが見つめるのは、刀剣の数々。

ある日、ミモロはお友達の紹介で、二条城そば(二条通沿い)の「刀剣・古美術 開陽堂」を訪れました。

お店の脇には、「小浜藩邸跡」という石碑があります。

「ここそうなの?」と、お店の東側に行くと、ガラスケースの中に、古地図や写真が展示されていました。

実は、この場所は、江戸時代、京都所司代を三代にわたり、21年間務めた譜代大名 若州小浜藩酒井家12万2千石の京都藩邸があったのです。その敷地は、約2万坪で、二条城が約8万坪ですから、その大きさのすごさが伺えます。

「徳川慶喜は、この場所で、大政奉還についていろいろ考慮したんですよ」とご店主の横田さん。

「え?でも慶喜さんは、二条城に滞在してたんじゃないの?」とミモロ。

「いいえ、文久3年(1863)12月から慶応3年(1867)の9月21日まで、約4年近く、小浜藩邸に滞在なさっていたんです」と。

「え~お城にいなかったの?」とミモロ。「はい、お城は長い間あんまり使われていなかったので、とても長期に滞在できる状態ではなかったようです。ですから、大政奉還もここで準備され、二条城に入られて布告されたんです」と。

すでに幕末の姿を留めるものはないそうですが、古い写真が、明治時代頃のこの辺りの様子を物語っています。

また、ガラスケースには、新選組の土方歳三の絵皿も飾られていました。

「どうぞ~店内に入ってください~」とご店主の横田さん。

店内のガラスケースには、多数の刀剣が展示されています。

日本の刀剣は、鉄の芸術品と言われ、身を守り、敵を倒す武器でありながら、そこには洗練され、研ぎ澄まされた「美」が存在します。これは、戦いなどにより、命を奪うことへの畏敬の念を感じさせるもの。

展示されている多くの刀剣は、大名刀と言われ、実際に使用したものではなく、美しい鞘を帯びた美術品として愛好家の憧れになっているものばかり。

戦時中、鉄の供出で多数の日本刀が失われました。また明治時代になってから、廃刀令で、多くの刀は、外国人愛好家の手に渡り、海外にも流出し続けました。

「日本刀のお手入れってすごく大変なんだよね~」と、以前、刀剣手入れ体験をしたミモロ。美しい姿を保つためには、毎日のお手入れが必要なのだそう。ここには、家に放置された刀剣のお手入れの依頼も多いそう。

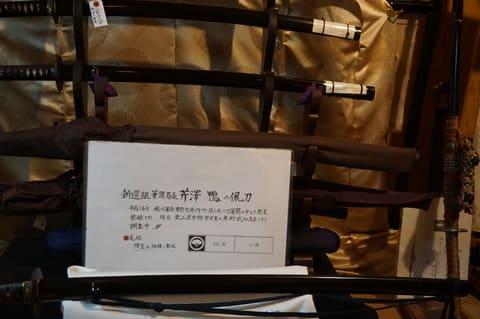

「あ、これ芹沢鴨の刀なの?」とガラスケースを見ていたミモロが立ち止まりました。

ここには、土方歳三の刀などもあります。

「え~どうしてここにあるの?」とミモロ。

「刀は、1本だけじゃありません。いろいろな刀を複数所有しますし、刀鍛冶も同時期に何本も刀を作りますから…」との説明。

展示されている刀は、使われることがなかったものなのです。

美術刀剣として愛好家の憧れは、美しい鞘を帯びた大名刀。そこには、匠の技が集約されているのです。

「わ~キラキラ~」とミモロが声を上がたのは、螺鈿の脇差。

光によって色を変える鞘は、まさに芸術品です。

刀を作る刀鍛冶、鞘を作る鞘師、鍔、紐を作る職人さん。本当にたくさんの人の手によって出来ているのが刀です。

ミモロとお友達は、ご店主に案内され、店の奥へ。ここは紹介者がいないと入れない場所で、そこで箪笥の中に大切に保管されている刀剣を拝見することに。

さまざまな刀文の真剣です。「こわい~ね~」と、ミモロはその迫力に押され、お友達の陰から見つめます。

ずっしりと手にその重さを感じながら、刀を拝見。磨き抜かれた刀は、少しでも刃に触れば切れてしまいます。細心の注意をしながら、真剣の渡し方の作法を教わり、刀を受け取り、次の人へ渡します。

実際、刀を使っての戦いの場合、刀を合わせるだけで刃こぼれし、その刀の金属が周囲に飛び散り、顔に刺さるのだそう。また、相手の戦力をそぐために、刀を持つ指を切ることも多く、戦場にはたくさんの指が落ちていたとか。

「時代劇みたいじゃないんだ~実際の戦場は壮絶な状況だよね…怖い~」と震えるミモロです。

日本刀での戦いの最後は、武士が参加した「西南の役」と言われます。その後、刀は、西洋式の軍刀に代わり、日清、日露戦争へ。

「あ、いろんな鍔がある~」と、再びガラスケースへ

刀には、その持つ人の思いを表現した飾りが施されているもの。世界で最も美しい武器と言われる日本刀ですが、そこには武器として人の命を奪うかもしれないことへの畏敬の念と、討った人への哀悼が込められているのが、日本の心なのだと思うミモロです。

ミモロがお稽古に通う居合道。刀はあくまで自分を守るためで、相手が討ってこなければ刀を抜くことはありません。そして討った人への哀悼を込めて「残心」の姿勢を必ずとります。

「なんか緊張して疲れちゃった~」というミモロ。

本物の日本刀は、とても生半可な気持ちで見ることはできなかったのです。

「昔の人たちが残してくれた日本の文化を大切に保存し、後世に伝えてゆきたいと考えております」とご店主。

さて、ここ「開陽堂」では、刀の鑑定や現代刀の注文、さらに古い刀の修復なども依頼できます。以前は、外国人観光客も大勢訪れたそう。

「美術館や博物館より日本刀が近くで見れる…」とミモロ。欲しいものがあれば、ご店主に相談し、購入も可能だそう。

刀剣女史も訪れ、ご店主のお話を聞くそう。「ここにいると、時間がたつの忘れちゃう~」というミモロでした。

*「刀剣 古美術 開陽堂」の詳しい情報はホームページで

<ブログを見たら 金魚鉢をクリックしてね 応援よろしく!どうぞ忘れずに~ミモロより

人気ブログランキング

人気ブログランキングミモロの通販ショップ「ミモロショップ」はこちら 「2022ミモロの京都暮らしカレンダー」好評発売中 もうすぐ売り切れになります。お早目に~

ミモロへのお問い合わせ・ご要望は、mimoro1888@gmail.comまで

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます