ブラタモリ新シリーズが、タモリさん自身が言うように「何もなかったかのように」始まった。伊勢路編第一夜は、タモリが行きたいと願っていた自ら持っている広重の「桑名」の現地に立ち、感動する。その桑名で船着場に立つ鳥居の意味を知る。伝統の焼きハマグリに舌鼓を打った後、「日永の追分」(四日市)へ向かう。そこで見つけたタモリ大好物の三差路で東海道と分かれ、「神戸の見附」(鈴鹿)を目指す。神戸宿には門限があり、かつて大木戸があった痕跡を見つける。といった内容。やっぱり30分は短い。不満足感が残った。

タモリ念願の桑名を目指す

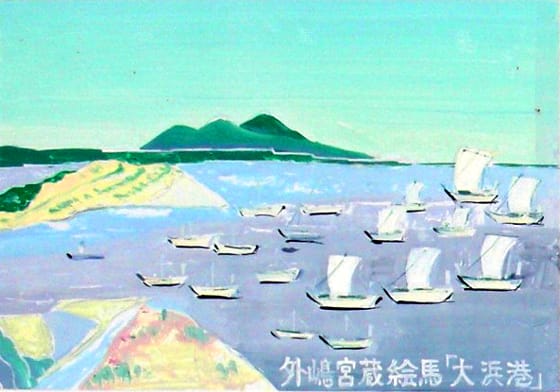

かつて伊勢湾が内陸へ入り込んでおり、熱田神宮から桑名へ「七里の渡し」で渡るのが東海道の正式ルートだった。

「日永の追分」の鳥居は、ここから東海道へ進む旅人が遥拝するため。

江戸時代、年間500万人もの人が伊勢を目指したこともある。お伊勢参りは庶民の夢。

タモリ念願の桑名を目指す

かつて伊勢湾が内陸へ入り込んでおり、熱田神宮から桑名へ「七里の渡し」で渡るのが東海道の正式ルートだった。

「日永の追分」の鳥居は、ここから東海道へ進む旅人が遥拝するため。

江戸時代、年間500万人もの人が伊勢を目指したこともある。お伊勢参りは庶民の夢。

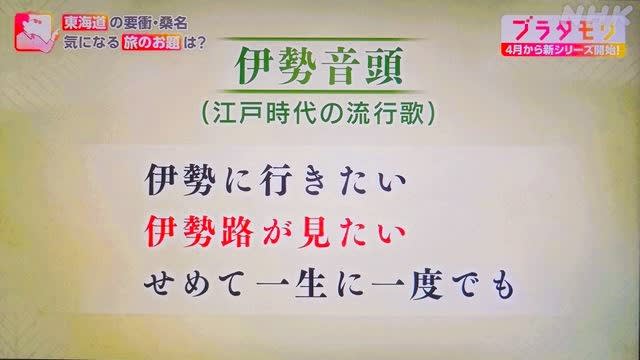

「伊勢に行きたい、伊勢路が見たい、せめて一生に一度でも」と唄う「伊勢音頭」

先々週、熊本城ホールで行われたNHK朝ドラ「ばけばけ」関連イベント「小泉八雲を変えたKUMAMOTO」を見に行ったが、昨夜その時の録画映像がNHK総合で放送された。さすがによくまとまっていてよい復習となった。

先々週、熊本城ホールで行われたNHK朝ドラ「ばけばけ」関連イベント「小泉八雲を変えたKUMAMOTO」を見に行ったが、昨夜その時の録画映像がNHK総合で放送された。さすがによくまとまっていてよい復習となった。