蒐集には時にはチャレンジが必要ですが、本ブログのような蒐集のチャレンジは無謀と思えるでしょう。蒐集において「金銭的な原因による高嶺の花」に食指を伸ばすとそれは時に無謀となる・・・。当方のブログでの作品において伝葛飾北斎とか伝横山大観といった作品がそれにあたるでしょう。贋作もかなり手の込んだものとなっていますので、挑戦する者としてはそこが面白いと思うのですが・・・・、ということで本日もチャレンジ(無謀)な蒐集作品として伝藤田嗣治の作品の紹介?です。

贋作考 猫と少女 伝藤田嗣治筆 1959年 その6

絹本デッサン額装 一部布タトウ+黄袋

P4号 額寸:縦566*横468 画サイズ:縦307*横228

この作品に記されている1959年頃の藤田嗣治の画歴は下記のとおりです。せっかくの作品入手なので、いろいろと藤田嗣治について調べてみました。

**************************

帰化後の藤田嗣治:終戦後の連合国軍占領下の日本において「戦争協力者」と批判されることもありました。また、陸軍美術協会理事長という立場であったことから、一時はGHQからも聴取を受けるべく身を追われることとなり、千葉県内の味噌醸造業者の元に匿われていたこともありました。

その後、1945年11月頃にはGHQに見い出されて戦争画の収集作業に協力させられています。こうした日本国内の情勢に嫌気が差した藤田は、1949年に日本を去ることとなります。傷心の藤田がフランスに戻った時には、既に多くの親友の画家たちがこの世を去るか亡命しており、フランスのマスコミからも「亡霊」呼ばわりされるという有様だったようですが、その後もいくつもの作品を残しています。

晩年の藤田はパリの街並みや、子ども、宗教をテーマに描くようになります。そして礼拝堂「シャぺル・ノートル=ダム・ド・ラ・ベ(フジタ礼拝堂)」を制作し、自分の礼拝堂を立てるということは藤田の長年の夢であり、彼は設計から壁画、ステンドグラスまですべてを自身で手がけました。

晩年は日本に帰ることはなく、藤田の人生の約半分はフランスで過ごしたものでした。そのような中で再会を果たしたパブロ・ピカソとの交友は晩年まで続きます。

1955年にフランス国籍を取得(その後、日本国籍を抹消)。

1957年、フランス政府からレジオン・ドヌール勲章シュバリエ章を贈られた。

1959年にはランスのノートルダム大聖堂でカトリックの洗礼を受け、シャンパン「G.H.マム」の社主のルネ・ラルーと、「テタンジェ」のフランソワ・テタンジェから「レオナール」と名付けてもらい、レオナール・フジタとなります。またその後、ランスにあるマムの敷地内に建てられた「フジタ礼拝堂」の設計と内装のデザインを行っています。

1968年1月29日にスイスのチューリヒにおいて、ガンのため死亡。享年81歳。遺体は「フジタ礼拝堂」に埋葬された。日本政府から勲一等瑞宝章を没後追贈されています。

名前の表記揺れについて:藤田は名前の表記揺れが多い画家でした。

まず「嗣治」の名前であるが、一般に「つぐはる」と読まれますが、前述のように「つぐじ」と読む場合もあります。これについては、元々次男だったこともあり「つぐじ」と読んでいましたが、父から「画家として名を成したら「つぐはる」と読め」といわれ、パリで成功した後の藤田は「つぐはる」と名乗るようになったと言う逸話が知られています。しかし、10代の頃から親友への手紙に「つぐはる」と記した例や、藤田の戦後のアメリカ・フランス行きを支援したGHQの印刷・出版担当官フランク・エドワード・シャーマン宛の手紙に「つぐじ」と署名するなど例外もあり、藤田がどういう意図をもって使い分けていたかは判然としないようです。

作品のサインも「Foujita」と「Fujita」の二通りあります。フランス語としては前者が正しくパリ時代のものは同様に署名していますが、日本滞在中などでは後者の例が多いようです。

フランス帰化後の表記も、「レオナール・フジタ」と「レオナルド・フヂタ」の揺れがあります。今日、前者で呼ばれる方が一般的であるが、これは君代の意向が大きく働いているそうです。しかし、藤田自身はそもそもレオナルド・ダ・ヴィンチへの尊敬から後者で呼ばれることを好み、手紙類の日本語署名は全て「レオナルド(フヂタ) 」です。

藤田と猫:藤田が猫を描き始めたのは1923年頃で、猫単独ではなく、裸婦や自画像のワンポイントとして描かれました。絵に自身のサインをする代わりに猫を描いた、と藤田自身が述べているほど、藤田の絵のあちこちに猫が登場しています。藤田は実際に猫を飼っていました。その中にはパリで拾ってきた猫もいたようです。その猫たちと暮らす中で、日々観察を重ねていたため、藤田は猫のふとした可愛らしい仕草やひげ、肉球まで緻密に描くことができたのです。藤田の猫の絵画は美術市場でも人気が高く、それだけに贋作(偽物)も多くなっています。

**************************

藤田嗣治は面相筆にて多くの作品を描いていますが、本作品もどうも墨のようです。

一見すると鉛筆か、コンテ画風ですが違うようです。

断定はできませんが、面相筆かどうかは別として絹本に墨で描かれているようです。

サインは下記のとおりで、前述のように年記として1959年と記されています。疑うべきはまず印刷の部類ですが、肉筆画のようで印刷や版画、エッチングでもなさそう・・。

額にはよくあるプレートがありますが、これはもっともらしい飾りと思っていた方が無難ですね。

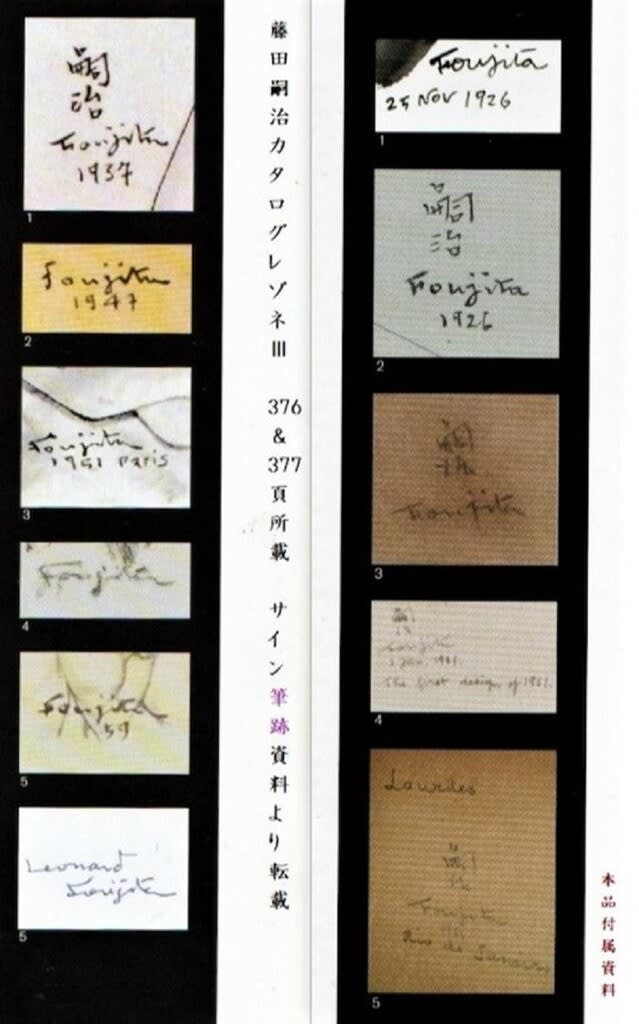

下記はサインの変遷の資料ですが、本作品におけるサインの書体と年期(1959年)には矛盾はなさそうですね。

サインの変遷との照合

ところで猫を描いた作品を藤田嗣治はよく描いていますが、有名な作品のひとつとして下記の作品があります。

自画像

制作年 1929年 61×50.2㎝ 東京国立近代美術館

藤田嗣治の自画像ですが、水色のシャツと、おかっぱ頭に丸メガネ、そしてちょび髭をたくわえた独特な風貌が特徴的です。藤田の傍らには猫がすりすりするかのように寄り添っています。

この絵の藤田は面相筆という細い線を描くために必要な筆を持ち、傍には硯が置いてあります。この細い線はこの作品からも見てとれますが、面相筆によるこの細い線が藤田の作品の特徴です。この絵には、藤田のありのままの姿が描かれています。

多くの画家たちは自分を見つめるために自画像を描いているのに対し、藤田は自分を紹介、演出するために自画像を描いていた面も見受けられます。またこの作品は、16年ぶりに日本に帰国した1929年の第10回帝展に出品し、画集にも収録され、日本での藤田のイメージを形作っています。

他の自画像の作品にも面相筆と猫が一緒に描かれていますね。

猫を描いた作品では当方では下記の作品が好きです。

参考作品

争闘

制作年 1940年 81×100㎝ 東京国立近代美術館

大きく口を開けて威嚇している猫、にらみをきかせている猫、逃げようとしている猫など、たくさんの猫が連なるように喧嘩しています。黒、茶、さまざまな猫がポーズをとるこの作品の背景は黒。猫たちがいるこの場所はどこなのでしょうか。背景がどこかわからないことから、幻想的な感じもする作品です。

猫たちが渦を巻くようなダイナミックな構図ですが、藤田の圧倒的な構成力によって均整がとれているため、落ち着いた印象も感じられます。また猫の毛並みに注目してみると、太さが微妙に異なっていて、藤田の緻密な表現力と、猫に対する観察眼が伺えます。

猫は一般的には3匹以上で喧嘩することはない生き物とされ、この作品でもよく見るとペアになって喧嘩していることが分かります。ペアからあぶれている野次馬的な猫や逃げようとする猫もいます。このような表情豊かな猫たちから、単純な猫の可愛らしさだけではなくおかしさも伝わってきます。

この作品は藤田が中南米や沖縄を旅していた1930年代のあと、1939年に再びフランスを訪れ、戦争のために帰国するまでのわずか9カ月間で描かれた作品のようです。同時期に《猫のいる静物》も描いており、藤田が猫を描くことにさまざまな試みをしていたことがわかりますね。

この作品と共通するような作品がネットオークションに出品されていました。競り合ったのですが、真贋不明なわりに高価となり落札を諦めた作品です。

猫 藤田嗣治筆

15号 紙本水墨淡彩額装 秋山辰雄額装 タトウ

額サイズ:縦767*横640 作品サイズ:縦680*横551

インターネットオークション出品作品 落札金額:30万円強

上記の作品は真贋は別として、墨の濃淡による表現が抜群に上手です。これは藤田嗣治の作品によく見られる表現です。

本作品は下記のような額とタトウに収められています。

自虐的に?展示室にてしばし鑑賞・・・。

無謀なチャレンジと笑わば笑えといった心境ですね。支援者であった平野家など郷里に縁の深い画家・・・・。