息子がパソコンに興味を持ち始めてきました。むろん学習というよりマイクラのゲームからのようです。そこでまずはローマ字入力の習得です。古いパソコンは持ち出して練習させています。

さて、本日の作品紹介です。本日は印籠の作品ですが、印籠の蒐集で必ずと言っていいほどその蒐集の一作に加わるのが、印籠の代表的な蒔絵師の一派である梶川蒔絵の作品だと思います。

本日はその印籠の代表的な蒔絵師の一派である梶川蒔絵の作品の紹介ですが、梶川銘の印籠は真作だけでも膨大な数があり、一門で多くの印籠を作り出していたと考えられています。当方においても4作品の梶川銘の印籠が蒐集されています。

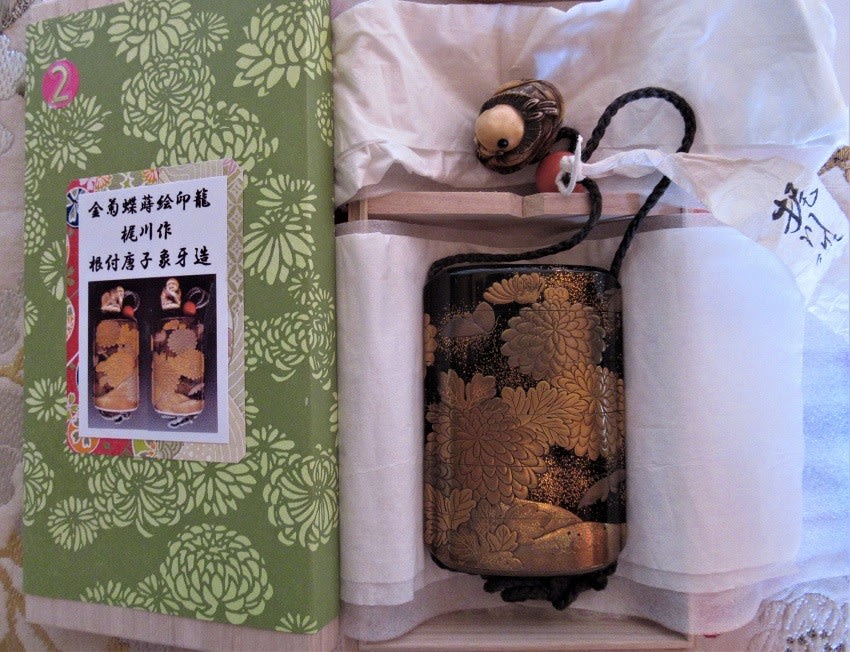

金菊蝶蒔絵印籠 梶川作 根付唐子象牙造

印籠本体:縦90*横58*高さ22 梶川銘 壺印 五段重ね

根付:幅22*奥行30*高さ25 無銘

梶川派は徳川幕府の御用蒔絵師の一派で、初代の梶川常巌が天和2年(1682)に大坂から第5代将軍綱吉に召し出され、 印籠その他蒔絵御用を勤めて以来、代々幕府御用を勤めていました。

梶川蒔絵は江戸時代の蒔絵師の一派を成してきており、寛文~天和(てんな)年間(1661~84)頃に蒔絵の名手の梶川常巌(彦兵衛?)が徳川家に仕えて以来、その門弟の久次郎が後継者となり、精巧な印籠蒔絵で名をなしたそうです。

そののち子孫とその一派は、ほかの幸阿弥(こうあみ)や古満(こま)などの著名な各派に伍して活躍し、その作品を総じて梶川蒔絵と称しました。

この家系に属したものに、文龍斎(後日に作品紹介の予定)、与四郎、常寿、良延、清左衛門が主として印籠に銘を記していますが、その各々の詳細な伝記は資料の乏しい当方では解りかねています。

梶川銘の作品数はともかくやたら多いのですが、当方では優品で内部外部共に無傷なことが肝要としています。

実際にはほとんど使っていない状態というのがいいでしょう。

印籠はどこにも傷がない作品ということが重要ですね。なにしろ現在では修理は不可能とされていますから・・。

当然、蒔絵の出来もいいものが評価が高くなります。蝶とカゲロウ・・??

江戸時代の作ですから、傷がないと言ってもそれなりの経年劣化はあります。日本の漆を使った作品は中国などの作品に比べて長持ちすると言われています。これは漆の品質の良さからでしょう。

ともかくこれだけ保管状態のいい印籠の作品は珍しいでしょうね。

さて底には香炉印と梶川の銘が記されています。

唐子の根付もなかなかの優品だと思います。材質は象牙かな?

根付だけを蒐集する方も多いのですが、基本的に印籠と根付は別々にしないほうがいいでしょう。

刀剣もそうですが、たとえば鍔なら鍔だけというのはつまらない。刀剣にはその刀剣にあった鍔が、印籠にはその印籠にあった根付として当時のままに保管されていくべきなのでしょう。

梶川銘の優品には下記の作品が上がられます。

参考作品:梶川作 金蒔絵菊花山水図印籠

銘:徳川将軍家御用印籠蒔絵師「梶川」の作

この作品は五段重ね、紐通し付き。地は金漆塗り。研出、黒漆、金粉、金、金漆を用いた高蒔絵。内部は梨子地および粉溜。全面に菊花、滝、山、川の風景。印籠、根付、緒締と、傷もなくすべてにおいて最高傑作です 。香炉印には多少の違いはあるものの同じ銘です。

このような優品は海外や美術館のすでに所蔵となっており、市場には滅多に出てきませんね。

菊の蒔絵の作品は数多くありますが、本日の作品は当方にて大切に保管していきたいと思います。

*ともかく印籠などの蒔絵の作品の撮影は光の反射がおおいことと、作品が小さくて撮影が難しい。

さて、本日の作品紹介です。本日は印籠の作品ですが、印籠の蒐集で必ずと言っていいほどその蒐集の一作に加わるのが、印籠の代表的な蒔絵師の一派である梶川蒔絵の作品だと思います。

本日はその印籠の代表的な蒔絵師の一派である梶川蒔絵の作品の紹介ですが、梶川銘の印籠は真作だけでも膨大な数があり、一門で多くの印籠を作り出していたと考えられています。当方においても4作品の梶川銘の印籠が蒐集されています。

金菊蝶蒔絵印籠 梶川作 根付唐子象牙造

印籠本体:縦90*横58*高さ22 梶川銘 壺印 五段重ね

根付:幅22*奥行30*高さ25 無銘

梶川派は徳川幕府の御用蒔絵師の一派で、初代の梶川常巌が天和2年(1682)に大坂から第5代将軍綱吉に召し出され、 印籠その他蒔絵御用を勤めて以来、代々幕府御用を勤めていました。

梶川蒔絵は江戸時代の蒔絵師の一派を成してきており、寛文~天和(てんな)年間(1661~84)頃に蒔絵の名手の梶川常巌(彦兵衛?)が徳川家に仕えて以来、その門弟の久次郎が後継者となり、精巧な印籠蒔絵で名をなしたそうです。

そののち子孫とその一派は、ほかの幸阿弥(こうあみ)や古満(こま)などの著名な各派に伍して活躍し、その作品を総じて梶川蒔絵と称しました。

この家系に属したものに、文龍斎(後日に作品紹介の予定)、与四郎、常寿、良延、清左衛門が主として印籠に銘を記していますが、その各々の詳細な伝記は資料の乏しい当方では解りかねています。

梶川銘の作品数はともかくやたら多いのですが、当方では優品で内部外部共に無傷なことが肝要としています。

実際にはほとんど使っていない状態というのがいいでしょう。

印籠はどこにも傷がない作品ということが重要ですね。なにしろ現在では修理は不可能とされていますから・・。

当然、蒔絵の出来もいいものが評価が高くなります。蝶とカゲロウ・・??

江戸時代の作ですから、傷がないと言ってもそれなりの経年劣化はあります。日本の漆を使った作品は中国などの作品に比べて長持ちすると言われています。これは漆の品質の良さからでしょう。

ともかくこれだけ保管状態のいい印籠の作品は珍しいでしょうね。

さて底には香炉印と梶川の銘が記されています。

唐子の根付もなかなかの優品だと思います。材質は象牙かな?

根付だけを蒐集する方も多いのですが、基本的に印籠と根付は別々にしないほうがいいでしょう。

刀剣もそうですが、たとえば鍔なら鍔だけというのはつまらない。刀剣にはその刀剣にあった鍔が、印籠にはその印籠にあった根付として当時のままに保管されていくべきなのでしょう。

梶川銘の優品には下記の作品が上がられます。

参考作品:梶川作 金蒔絵菊花山水図印籠

銘:徳川将軍家御用印籠蒔絵師「梶川」の作

この作品は五段重ね、紐通し付き。地は金漆塗り。研出、黒漆、金粉、金、金漆を用いた高蒔絵。内部は梨子地および粉溜。全面に菊花、滝、山、川の風景。印籠、根付、緒締と、傷もなくすべてにおいて最高傑作です 。香炉印には多少の違いはあるものの同じ銘です。

このような優品は海外や美術館のすでに所蔵となっており、市場には滅多に出てきませんね。

菊の蒔絵の作品は数多くありますが、本日の作品は当方にて大切に保管していきたいと思います。

*ともかく印籠などの蒔絵の作品の撮影は光の反射がおおいことと、作品が小さくて撮影が難しい。