「使うほどおバカになる」というMS-IME(バージョン2003)で「うごこうつう」と入力し変換キーを押すと「動こう/通」と変換され、「羽後/交通」を覚えてくれない・・・

秋田県南部の広範囲で路線・貸切バスを運行しているのが、横手市に本社のある「羽後交通」。秋田市内には高速・急行バスが乗り入れるくらいで、なじみが薄い。僕も今まで数度しか利用したことがなく、最後に乗ったのは20年ほど前だったと思う。

【湯沢駅に行ったけど】

所用で内陸南部の湯沢市へ行った帰り、1時間に1本のJR奥羽本線の普通列車に乗ろうと湯沢駅に行ってみる。

僕はJRを利用するときは、ポイント目当てでJR東日本のクレジットカードで決済している。そのためには、1.みどりの窓口またはクレジット対応券売機、2.びゅうプラザ、3.事前に(クレジットで)買ったオレンジカードを使い近距離券売機、のいずれかできっぷを購入すれば目的を達成できる。

以前秋田市内の駅の状況に触れたが、湯沢駅の場合、一時問題になったようにみどりの窓口がなくなり、代わりに遠隔操作・対話型券売機「もしもし券売機Kaeruくん」が設置され、びゅうプラザもない。券売機も近距離用のものしかなく、それで使えるオレンジカードの手持ちを切らしていた。

こういうタイプの駅ではオレンジカードは買えないというので、かつてのみどりの窓口跡にあるKaeruくんに行ってみると、先客が決済方法で手間取っているようで、案内の駅員が「十文字駅か横手駅に行ってもらえれば出来るのですが・・・」とか言っている。

つまり対面窓口のある駅なら可能な処理が、Kaeruくんではできない。そのために(お客は車で来ているのだろうが)数駅先の十文字や横手に行けということらしい。さらに、横手は別として、十文字は湯沢より小さな駅。秋田市の羽後牛島・新屋駅と同様、JR秋田支社の子会社に業務を委託しているため、窓口廃止の対象外なので窓口が存続していて、湯沢と逆転現象が起きている。現場を無視した行き過ぎた効率化で、支社と本社の連携ができていない。

次の列車まで時間があるので、まだきっぷを買わず、湯沢の街を歩く。

【高速バスがあった】

駅から数分の所に羽後交通の湯沢営業所がある。秋田行きの高速バスがあったのを思い出し、入ってみるとJRとほぼ同時刻発の便があり、運賃がJRより安い! 急がないし、湯沢駅できっぷを買うのもさっきの一件を見て面倒になり、バスで帰ることにした。

秋田-湯沢間の高速バス(羽後交通では秋田線、共同運行の秋田中央交通では湯沢線と呼ぶようだ)は数年前に増発と値下げを行い、1日8往復だが、半分は手前の横手止まり。羽後交通と中央交通が半分ずつ担当している。所要時間は横手も湯沢もJRより30分強ほど多くかかる。羽後交通は先日、一部区間の運賃値上げを行い、この路線も100円上がった(中央交通便も含む)が、それでも秋田から横手までは1000円、湯沢まで1100円。JRよりもそれぞれ280円、350円安い。

湯沢営業所には窓口と小さな待合室がある。周辺地区へ向かう一般路線バスがたまに前の道路に停車しては、運転士が降りてきて「秋の宮行きでーす」などと声を掛けて迎えに来てくれるシステムがアットホーム。

乗ろうとするバスは羽後交通の担当便。秋田市内で見る羽後交通のバスといえば、以前は貸切バスを格下げした車両で、長距離の路線ならではと思っていたが、最近は、一般路線バスタイプの車両も増えている。やって来た車両も路線型の日野の大型車ブルーリボンの古めの車。路上でなく、車庫内の屋根つきの場所に停車した。

秋田市内を走る羽後交通の路線タイプ車両(今回乗車した車両ではありません)。小田急バスに塗装が似ているらしい。

羽後交通は前のドアから乗って、同じドアから降りる「前乗り前降り」。弘前の弘南バスもこの方式だから、豪雪地帯での積雪時の乗降を考慮して前ドアのみを使うのだろう。でもこのバスは真ん中にもドアが付いているので、どこかの中古車のようだ。

車内は、2人掛け座席が並び、国鉄の列車のような濃い青の布地。ヘッドレスト風のものがあり、白い布カバーも付いているが、あまり座り心地がいいとは言えないし、座席間隔が狭くリクライニングもしない。

つり革がなくて通路に補助椅子があり、補助席を含めてシートベルトがあるのが高速バスらしい。改装されたのが最近なのか、手入れが行き届いているのか、古くても座席や車内はきれいなのは気持ちいい。

降車合図ボタンは珍しく「オージ」でなく「レシップ」というメーカー製なので見慣れぬ形。窓の上のクーラー吹出口の横にあって押しづらいが、弱視でも見つけやすい黄色の目立つボタンだから、ボタンだけを交換したのだろうか。運賃表示機もデジタル式よりも新しい、液晶式で、古い車内で浮いている。

【乗車記】

湯沢営業所から乗ったのは5人ほど、湯沢市内から横手までは乗車のみを扱う。十文字や横手駅前から乗車してきて10人以上になった。横手までが思いのほか時間がかかった。

このバスの運転士はバス停を出るときに必ずクラクションを鳴らしていた。昔はよく見かけたが、最近では珍しい。会社の方針なのか、運転士個人の判断なのか。

僕は高速バスの乗車経験は少ないが、いずれも貸切タイプの車だったので、こんな路線型の古いバスで高速に乗るのは変な気分でちょっと不安。でもETCを搭載していたので、普段から走っている車なのだろう。

制限速度以上は出さないが、スピードに乗ってしまえば、段差を越える時にやや振動があるくらいで快調だった。

高速道路上にも停留所(平鹿・旭・角間川・南外)があり、乗車も降車もできるが、今回は利用者なし。PAやJCTなどの高速道路会社の施設名称の1つに、本線上のバス停を指す「バスストップ」がある。それがこの路線のバス停名にそのまま使われている。例えば「角間川バスストップ」というバス停名がアナウンスされ、運賃表示機に表示されるわけだ。バス停に「バス停」という意味の言葉が重なって付いているのが面白い。おまけに平浩二の歌(古いっ!)を連想してしまう。

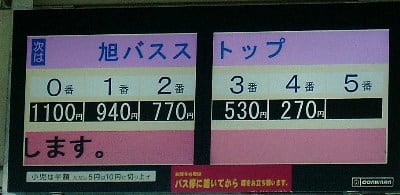

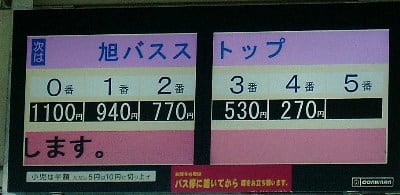

上の画像は旭バスストップの運賃。整理券0番の湯沢からはすでに1100円。旭がどの辺なのか分からないが、横手の近くらしい。こんなに手前の地点で、乗車前に見た秋田市内までの運賃と同額なので見まちがえかと不安になった。

新幹線や高速道路は風景に変化がなく、どこを走っているのが見当をつけにくく、つまらない。停留所名は秋田県民として地名を聞いたことはあっても場所を知らない所ばかりで、「大曲」に停まらないのが理解できなかった。帰ってから地図を見ると、秋田道は大曲市街や奥羽本線・国道13号とは雄物川を隔てた対岸を走っているので、なじみの薄い場所が出てくるのだった。

中央交通担当便とすれ違う。貸切バス型でリクライニングシートだった。

「西仙北パーキングエリア」でトイレを利用したい人は降車ボタンで知らせるようにと放送が入るが、希望者はなく通過。やっとなじみのある地名が出てくるが、もう西仙北まで来たのか。まもなく秋田南インターで一般道へ。ETCゲートには「2550円」と表示されていた。

乗降両方扱うのは、秋田市最初の停留所「御所野ジャスコ前」まで。以降は降車のみ。つまり、イオンモール秋田と秋田市内への行き来にも利用できる。運賃は中央交通の市内線と同額で所要時間が短そうだが、この便は利用者なし。乗り場が専門店側の「新都市交通広場」でなく、ジャスコ側の路上の停留所なので乗りにくいのかもしれない。

以後、国道13号で仁井田を通り、茨島交差点から新国道へ。長崎屋バスターミナルで数人が下車、秋田駅前に寄って、逆戻りして県庁前、八橋市民広場前が終点。

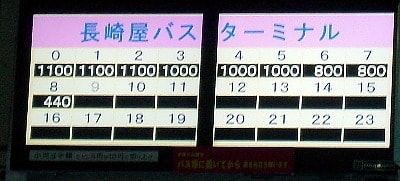

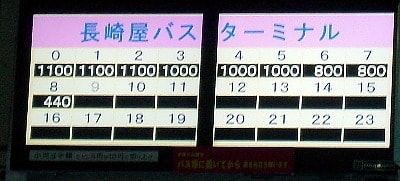

長崎屋バスターミナルまでの運賃。0番は相変わらず1100円。見間違えでなく安心するが、ずいぶん大雑把な運賃だ。8番の御所野から以外の運賃は、秋田市内どこまで乗っても同額。

秋田市内に入ると、運賃表示機の液晶画面に「秋田市発行の高齢者用割引回数券は秋田市内の利用にのみ有効」という旨の案内が表示された。それを見て、ネットで「羽後交通の秋田市内に乗り入れる路線では秋田中央交通発行の回数券が利用できる」という話を目にしたのを思い出した。中央交通の回数券はかつての秋田市営バスとは相互利用できたが、羽後交通で使えるとは券面にも公式サイトにも記載がなく、半信半疑でいた。ところが、ちょうど長崎屋で降りた乗客が、中央交通の買物回数券を手にしていて、運転士に使えるか確認したようで、「大丈夫ですよ」と返事をしたのがマイクを通して聞こえた。どうも本当に使用できるらしい。

この路線は共同運行しているから納得できるが、羽後交通単独運行の本荘方面や角館方面の路線でも使えるとすればどういう理屈なのか分からないが、中央交通利用者としてはうれしい。

中央交通の買物回数券は1000円で1400円分の金額券がセットで、土曜休日の終日と平日10~16時に降車する場合使える。これを使えば実質800円で湯沢まで行ける計算になり、格安じゃないか!(注・実際の利用時は窓口や乗務員に確認してください)

【高速バスのススメ】

比較すると、JRは所要時間、本数、トイレ設置という点では有利だが、バスは秋田市内各所で乗降でき、運賃が安く、高速経由だから立ち席があり得ない。座席は空いていれば足を伸ばせるが窓を背にするロングシートのJRか、進行方向向きに座れるが車両によってグレード差がありシートベルトが必要なバスかは好みだろう。

秋田-湯沢の高速バスは、もっと宣伝に力を入れれば、乗客が増えてもいい路線ではないだろうか。そうすれば、JRも快速を増発したり、いい座席の車両を入れたり、湯沢駅の窓口を再開したりという相乗効果も出てくるかもしれない。

僕は今まで高速バスを安いだけだと食わず嫌いしていた。でも、仙台や東京ならともかく、県内各地程度なら、JRと互角な交通手段となることを今回の移動で知った。僕は横手・湯沢に行くことはほとんどないが、もし単純に秋田市と行き来するのであれば、今後は時間帯が合えばバスを使う。

車を持っている人の多くは自分で高速を運転して行くのだろうが、秋田市から横手や湯沢、北の能代への高速バスは本数・料金的に好条件なので、安全性・環境面・地方交通の維持へのささやかな貢献、ちょっとした好奇心、なんでもいいから、高速バスでの移動をたまには考えてもいいんじゃないかと思う。

県内都市間高速バスを見直した約2時間の湯沢からの帰り道だった。

※関連記事

秋田県南部の広範囲で路線・貸切バスを運行しているのが、横手市に本社のある「羽後交通」。秋田市内には高速・急行バスが乗り入れるくらいで、なじみが薄い。僕も今まで数度しか利用したことがなく、最後に乗ったのは20年ほど前だったと思う。

【湯沢駅に行ったけど】

所用で内陸南部の湯沢市へ行った帰り、1時間に1本のJR奥羽本線の普通列車に乗ろうと湯沢駅に行ってみる。

僕はJRを利用するときは、ポイント目当てでJR東日本のクレジットカードで決済している。そのためには、1.みどりの窓口またはクレジット対応券売機、2.びゅうプラザ、3.事前に(クレジットで)買ったオレンジカードを使い近距離券売機、のいずれかできっぷを購入すれば目的を達成できる。

以前秋田市内の駅の状況に触れたが、湯沢駅の場合、一時問題になったようにみどりの窓口がなくなり、代わりに遠隔操作・対話型券売機「もしもし券売機Kaeruくん」が設置され、びゅうプラザもない。券売機も近距離用のものしかなく、それで使えるオレンジカードの手持ちを切らしていた。

こういうタイプの駅ではオレンジカードは買えないというので、かつてのみどりの窓口跡にあるKaeruくんに行ってみると、先客が決済方法で手間取っているようで、案内の駅員が「十文字駅か横手駅に行ってもらえれば出来るのですが・・・」とか言っている。

つまり対面窓口のある駅なら可能な処理が、Kaeruくんではできない。そのために(お客は車で来ているのだろうが)数駅先の十文字や横手に行けということらしい。さらに、横手は別として、十文字は湯沢より小さな駅。秋田市の羽後牛島・新屋駅と同様、JR秋田支社の子会社に業務を委託しているため、窓口廃止の対象外なので窓口が存続していて、湯沢と逆転現象が起きている。現場を無視した行き過ぎた効率化で、支社と本社の連携ができていない。

次の列車まで時間があるので、まだきっぷを買わず、湯沢の街を歩く。

【高速バスがあった】

駅から数分の所に羽後交通の湯沢営業所がある。秋田行きの高速バスがあったのを思い出し、入ってみるとJRとほぼ同時刻発の便があり、運賃がJRより安い! 急がないし、湯沢駅できっぷを買うのもさっきの一件を見て面倒になり、バスで帰ることにした。

秋田-湯沢間の高速バス(羽後交通では秋田線、共同運行の秋田中央交通では湯沢線と呼ぶようだ)は数年前に増発と値下げを行い、1日8往復だが、半分は手前の横手止まり。羽後交通と中央交通が半分ずつ担当している。所要時間は横手も湯沢もJRより30分強ほど多くかかる。羽後交通は先日、一部区間の運賃値上げを行い、この路線も100円上がった(中央交通便も含む)が、それでも秋田から横手までは1000円、湯沢まで1100円。JRよりもそれぞれ280円、350円安い。

湯沢営業所には窓口と小さな待合室がある。周辺地区へ向かう一般路線バスがたまに前の道路に停車しては、運転士が降りてきて「秋の宮行きでーす」などと声を掛けて迎えに来てくれるシステムがアットホーム。

乗ろうとするバスは羽後交通の担当便。秋田市内で見る羽後交通のバスといえば、以前は貸切バスを格下げした車両で、長距離の路線ならではと思っていたが、最近は、一般路線バスタイプの車両も増えている。やって来た車両も路線型の日野の大型車ブルーリボンの古めの車。路上でなく、車庫内の屋根つきの場所に停車した。

秋田市内を走る羽後交通の路線タイプ車両(今回乗車した車両ではありません)。小田急バスに塗装が似ているらしい。

羽後交通は前のドアから乗って、同じドアから降りる「前乗り前降り」。弘前の弘南バスもこの方式だから、豪雪地帯での積雪時の乗降を考慮して前ドアのみを使うのだろう。でもこのバスは真ん中にもドアが付いているので、どこかの中古車のようだ。

車内は、2人掛け座席が並び、国鉄の列車のような濃い青の布地。ヘッドレスト風のものがあり、白い布カバーも付いているが、あまり座り心地がいいとは言えないし、座席間隔が狭くリクライニングもしない。

つり革がなくて通路に補助椅子があり、補助席を含めてシートベルトがあるのが高速バスらしい。改装されたのが最近なのか、手入れが行き届いているのか、古くても座席や車内はきれいなのは気持ちいい。

降車合図ボタンは珍しく「オージ」でなく「レシップ」というメーカー製なので見慣れぬ形。窓の上のクーラー吹出口の横にあって押しづらいが、弱視でも見つけやすい黄色の目立つボタンだから、ボタンだけを交換したのだろうか。運賃表示機もデジタル式よりも新しい、液晶式で、古い車内で浮いている。

【乗車記】

湯沢営業所から乗ったのは5人ほど、湯沢市内から横手までは乗車のみを扱う。十文字や横手駅前から乗車してきて10人以上になった。横手までが思いのほか時間がかかった。

このバスの運転士はバス停を出るときに必ずクラクションを鳴らしていた。昔はよく見かけたが、最近では珍しい。会社の方針なのか、運転士個人の判断なのか。

僕は高速バスの乗車経験は少ないが、いずれも貸切タイプの車だったので、こんな路線型の古いバスで高速に乗るのは変な気分でちょっと不安。でもETCを搭載していたので、普段から走っている車なのだろう。

制限速度以上は出さないが、スピードに乗ってしまえば、段差を越える時にやや振動があるくらいで快調だった。

高速道路上にも停留所(平鹿・旭・角間川・南外)があり、乗車も降車もできるが、今回は利用者なし。PAやJCTなどの高速道路会社の施設名称の1つに、本線上のバス停を指す「バスストップ」がある。それがこの路線のバス停名にそのまま使われている。例えば「角間川バスストップ」というバス停名がアナウンスされ、運賃表示機に表示されるわけだ。バス停に「バス停」という意味の言葉が重なって付いているのが面白い。おまけに平浩二の歌(古いっ!)を連想してしまう。

上の画像は旭バスストップの運賃。整理券0番の湯沢からはすでに1100円。旭がどの辺なのか分からないが、横手の近くらしい。こんなに手前の地点で、乗車前に見た秋田市内までの運賃と同額なので見まちがえかと不安になった。

新幹線や高速道路は風景に変化がなく、どこを走っているのが見当をつけにくく、つまらない。停留所名は秋田県民として地名を聞いたことはあっても場所を知らない所ばかりで、「大曲」に停まらないのが理解できなかった。帰ってから地図を見ると、秋田道は大曲市街や奥羽本線・国道13号とは雄物川を隔てた対岸を走っているので、なじみの薄い場所が出てくるのだった。

中央交通担当便とすれ違う。貸切バス型でリクライニングシートだった。

「西仙北パーキングエリア」でトイレを利用したい人は降車ボタンで知らせるようにと放送が入るが、希望者はなく通過。やっとなじみのある地名が出てくるが、もう西仙北まで来たのか。まもなく秋田南インターで一般道へ。ETCゲートには「2550円」と表示されていた。

乗降両方扱うのは、秋田市最初の停留所「御所野ジャスコ前」まで。以降は降車のみ。つまり、イオンモール秋田と秋田市内への行き来にも利用できる。運賃は中央交通の市内線と同額で所要時間が短そうだが、この便は利用者なし。乗り場が専門店側の「新都市交通広場」でなく、ジャスコ側の路上の停留所なので乗りにくいのかもしれない。

以後、国道13号で仁井田を通り、茨島交差点から新国道へ。長崎屋バスターミナルで数人が下車、秋田駅前に寄って、逆戻りして県庁前、八橋市民広場前が終点。

長崎屋バスターミナルまでの運賃。0番は相変わらず1100円。見間違えでなく安心するが、ずいぶん大雑把な運賃だ。8番の御所野から以外の運賃は、秋田市内どこまで乗っても同額。

秋田市内に入ると、運賃表示機の液晶画面に「秋田市発行の高齢者用割引回数券は秋田市内の利用にのみ有効」という旨の案内が表示された。それを見て、ネットで「羽後交通の秋田市内に乗り入れる路線では秋田中央交通発行の回数券が利用できる」という話を目にしたのを思い出した。中央交通の回数券はかつての秋田市営バスとは相互利用できたが、羽後交通で使えるとは券面にも公式サイトにも記載がなく、半信半疑でいた。ところが、ちょうど長崎屋で降りた乗客が、中央交通の買物回数券を手にしていて、運転士に使えるか確認したようで、「大丈夫ですよ」と返事をしたのがマイクを通して聞こえた。どうも本当に使用できるらしい。

この路線は共同運行しているから納得できるが、羽後交通単独運行の本荘方面や角館方面の路線でも使えるとすればどういう理屈なのか分からないが、中央交通利用者としてはうれしい。

中央交通の買物回数券は1000円で1400円分の金額券がセットで、土曜休日の終日と平日10~16時に降車する場合使える。これを使えば実質800円で湯沢まで行ける計算になり、格安じゃないか!(注・実際の利用時は窓口や乗務員に確認してください)

【高速バスのススメ】

比較すると、JRは所要時間、本数、トイレ設置という点では有利だが、バスは秋田市内各所で乗降でき、運賃が安く、高速経由だから立ち席があり得ない。座席は空いていれば足を伸ばせるが窓を背にするロングシートのJRか、進行方向向きに座れるが車両によってグレード差がありシートベルトが必要なバスかは好みだろう。

秋田-湯沢の高速バスは、もっと宣伝に力を入れれば、乗客が増えてもいい路線ではないだろうか。そうすれば、JRも快速を増発したり、いい座席の車両を入れたり、湯沢駅の窓口を再開したりという相乗効果も出てくるかもしれない。

僕は今まで高速バスを安いだけだと食わず嫌いしていた。でも、仙台や東京ならともかく、県内各地程度なら、JRと互角な交通手段となることを今回の移動で知った。僕は横手・湯沢に行くことはほとんどないが、もし単純に秋田市と行き来するのであれば、今後は時間帯が合えばバスを使う。

車を持っている人の多くは自分で高速を運転して行くのだろうが、秋田市から横手や湯沢、北の能代への高速バスは本数・料金的に好条件なので、安全性・環境面・地方交通の維持へのささやかな貢献、ちょっとした好奇心、なんでもいいから、高速バスでの移動をたまには考えてもいいんじゃないかと思う。

県内都市間高速バスを見直した約2時間の湯沢からの帰り道だった。

※関連記事

プログラムオート F3.5 1/10 露出-0.7

プログラムオート F3.5 1/10 露出-0.7 プログラムオート F3.5 1/15 露出-0.3

プログラムオート F3.5 1/15 露出-0.3 プログラムオート F4.1 1/6

プログラムオート F4.1 1/6 プログラムオート F3.5 1/25 露出-0.7

プログラムオート F3.5 1/25 露出-0.7 プログラムオート F3.5 1/15

プログラムオート F3.5 1/15 プログラムオート F3.8 1/40 露出-0.3

プログラムオート F3.8 1/40 露出-0.3 プログラムオート F3.5 1/5 露出-1.0

プログラムオート F3.5 1/5 露出-1.0 プログラムオート F3.5 1/10 露出-0.7

プログラムオート F3.5 1/10 露出-0.7

プログラムオート F5 1/4 露出-2.0

プログラムオート F5 1/4 露出-2.0 プログラムオート F3.5 1/6 露出-0.3

プログラムオート F3.5 1/6 露出-0.3

左の改札口の透明板は雪と風よけ。

左の改札口の透明板は雪と風よけ。

八森「ハタハタ」

八森「ハタハタ」 能代「春慶(塗り物)」、桧山「納豆」

能代「春慶(塗り物)」、桧山「納豆」

左が3番線、右が2番線。

左が3番線、右が2番線。

ハタハタ館隣のキャンプ場から

ハタハタ館隣のキャンプ場から 薄緑色できれい

薄緑色できれい

駅の時刻表。

駅の時刻表。

プログラムオート F8 1/400

プログラムオート F8 1/400 プログラムオート F7.1 1/250 露出-1.7

プログラムオート F7.1 1/250 露出-1.7

プログラムオート F5 1/200 露出-0.3

プログラムオート F5 1/200 露出-0.3 プログラムオート F4.5 1/125 露出+0.3

プログラムオート F4.5 1/125 露出+0.3 絞り優先 F5.6 1/400 露出+0.3

絞り優先 F5.6 1/400 露出+0.3 絞り優先 F5.6 1/250 露出+0.3

絞り優先 F5.6 1/250 露出+0.3 絞り優先 F5 1/800

絞り優先 F5 1/800 絞り優先 F5 1/1250 露出-0.3

絞り優先 F5 1/1250 露出-0.3 プログラムオート F7.1 1/320 露出-0.3

プログラムオート F7.1 1/320 露出-0.3 プログラムオート F6.3 1/125 露出-0.3

プログラムオート F6.3 1/125 露出-0.3 プログラムオート F5.6 1/100

プログラムオート F5.6 1/100 プログラムオート F5.6 1/200 露出-0.7

プログラムオート F5.6 1/200 露出-0.7 プログラムオート F4.5 1/125 露出-0.7

プログラムオート F4.5 1/125 露出-0.7 プログラムオート F9 1/400

プログラムオート F9 1/400 プログラムオート F7.1 1/250 露出-0.3

プログラムオート F7.1 1/250 露出-0.3

プログラムオート F6.3 1/100 露出-0.7

プログラムオート F6.3 1/100 露出-0.7 プログラムオート F5 1/160 露出-0.3

プログラムオート F5 1/160 露出-0.3

プログラムオート F3.5 1/80 露出-0.7

プログラムオート F3.5 1/80 露出-0.7 プログラムオート F6.3 1/100 露出-1.3

プログラムオート F6.3 1/100 露出-1.3

プログラムオート F5.6 1/25 露出+0.3

プログラムオート F5.6 1/25 露出+0.3 プログラムオート F5.6 1/80

プログラムオート F5.6 1/80