バカチョンカメラ(小型フィルムカメラ)しか持っていなかった時代、当時は 撮った写真を その都度 せっせとプリントして アルバムに貼っていたものです。

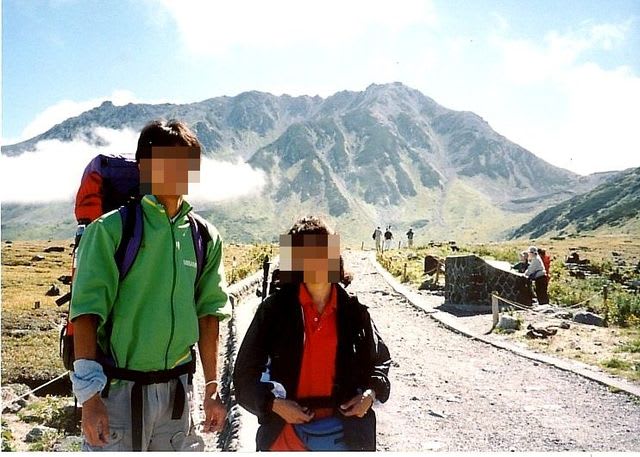

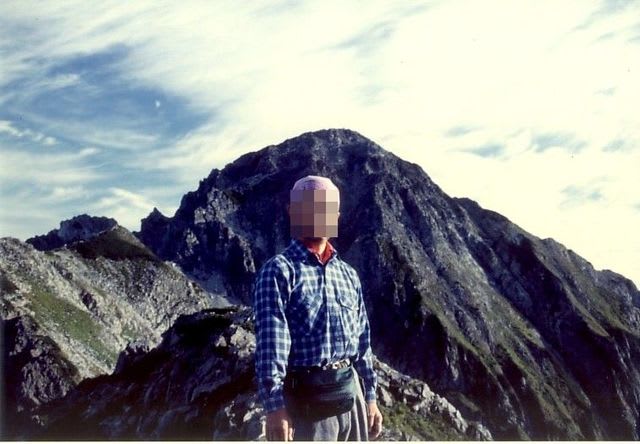

1997年9月に 妻と次男と 3人で 剱岳・立山に登った時の写真が貼ってあるアルバムが 有ります。

久し振りに 引っ張り出して 眺めると あの日あの時の記憶が 映像のように蘇ってきます。

何枚か スキャナーで取り込んで 思い出を辿ってみることにしました。

それは 室堂から 剱岳へ、そして 立山を周回する 一般的なルートの山行でした。ただ・・、

単に山登りが趣味 というレベルの我が家族にとっては 体力、経験、技量、いずれからしても 最も厳しい山行の一つであったことは間違いなく それだけに 強烈な思い出になっているのです。

さらに 出発直前に 妻が極度の体調不良に陥り まず 室堂で 中止しようか、どうしょうか しばらく 思案した程だったのです。

「とりあえず 別山乗越まで 登ってみよう。そこで 無理と判断した時は 即 引き返そう」と決断して 出発したのです。

ミクリガ池、雷鳥平、そして 雷鳥坂を そろりそろり・・・、

天気は 最高、素晴らしい景観でした。

なんとか 別山乗越、剱御前小屋に辿り着きましたが そこで 初めて 夢にまで見ていた 剱岳の堂々たる雄姿と対面、その絶景に息を呑み 歓声を上げたものです。

昼食をとり しばし 休憩している間に 妻の体調は 少し好転、剱岳の絶景を見て 力を貰ったんでしょう。

本人は 「大丈夫、行ける」、

一抹の不安を残しながらも 「では とりあえず 剣山荘まで 行ってみよう。宿泊して 翌朝の体調を見て 剱岳登頂するか、断念して 撤退するか 決めよう」ということで 剱御前中腹コースを下りました。

剣山荘は 夏山最盛期から 少し外れていたこともあって 広い部屋を使わせてもらい 夕食前には 入浴まで出来て 熟睡出来ました。

一夜明けて 妻の体調は ほぼ正常に戻った様子で 尚 悪化する不安が有るものの 「行ける」と判断、やや 出発を予定より遅らせて 午前5時頃 そろり出発したのでした。

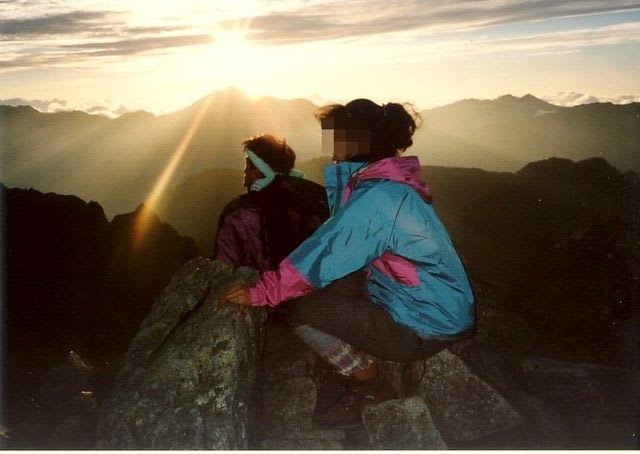

剣山荘出発が遅かったため ご来光は 一服剱 手前の地点で迎えました。

登山道の直ぐ脇の岩に 雷鳥が1羽が出迎えてくれて 気分高揚。

妻の体調を気にしながら 無理せず、ゆっくり、ゆっくり・・・

一服剱(標高 2,618m)

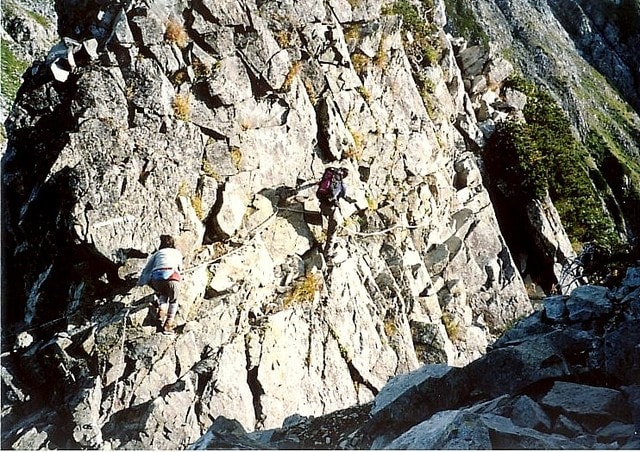

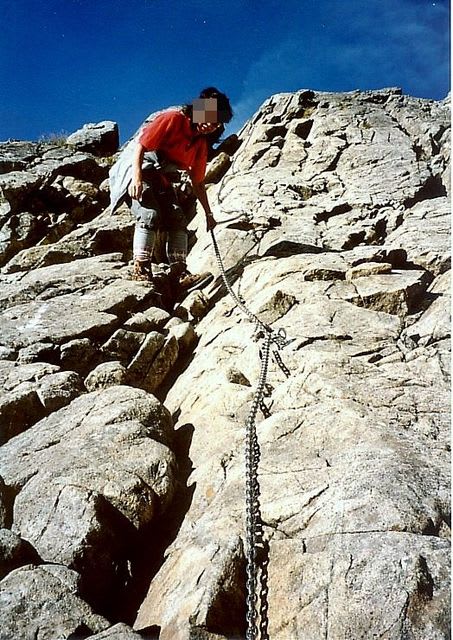

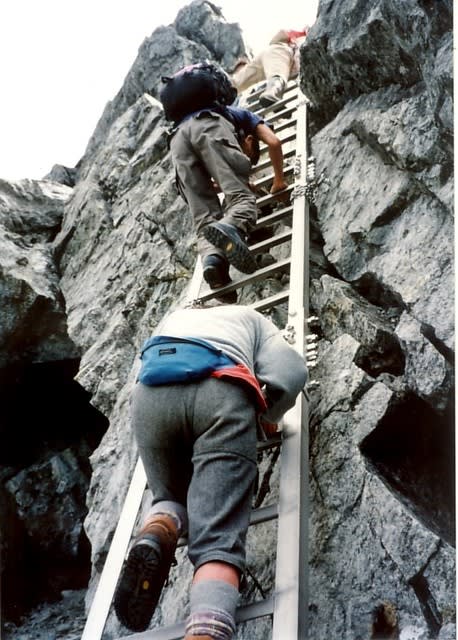

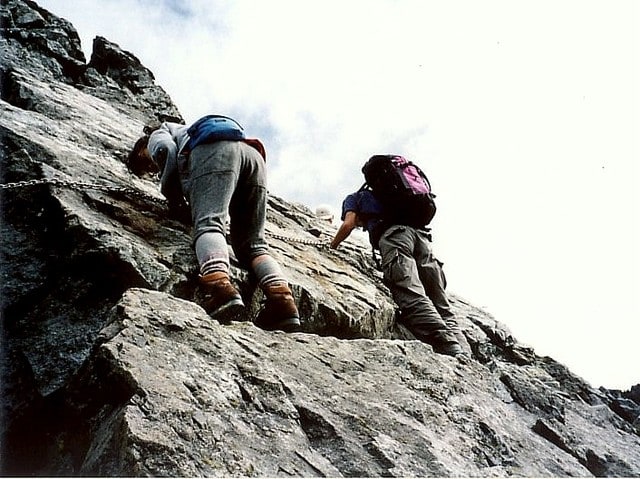

前剱(標高 2,813m)、平蔵のコル、カニノタテバイ、・・を クリアし

カニノタテバイ

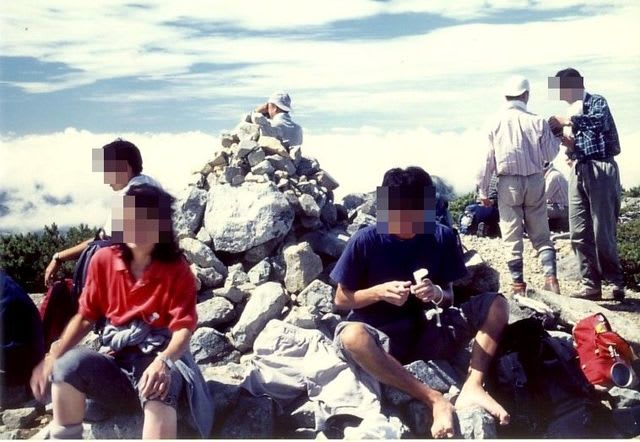

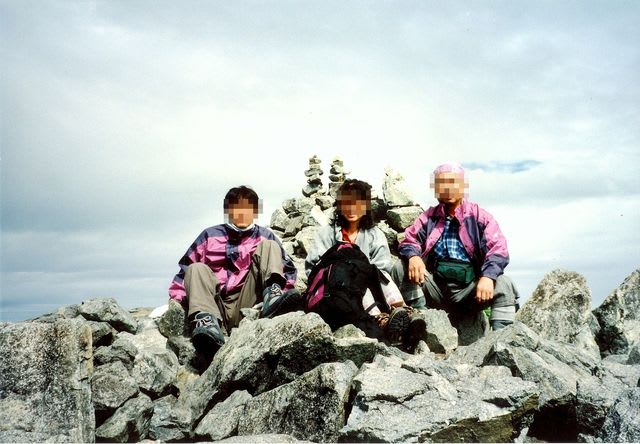

午前8時20分、ついに 剱岳(標高 2,998m)山頂に 立てたのでした。

鎖場、ハシゴ場、肝を冷やすようなヤセ尾根岩場の連続、緊張感と 妻の体調悪化の心配、二重のストレスを抱えての登頂で 夢のような瞬間でした。

コンロで 暖かい朝食、スープ、コーヒー、

快晴の下 後立山連峰はじめ 360度 大パノラマ、

絶景を堪能しながら たっぷり 至福の時を過ごし 下山に掛かりました。

下山は 登りより もっと危険、慎重に、ゆっくり、ゆっくり、

最難関部をクリアし 生きた心地のする地点に。

11時30分頃 剣山荘に戻り着き デポしておいたザックを詰め直し 再出発。

振り返ってみる 剱岳。

剣沢小屋、三田平から 別山尾根上に上がり 立山方面に向かい 左折。

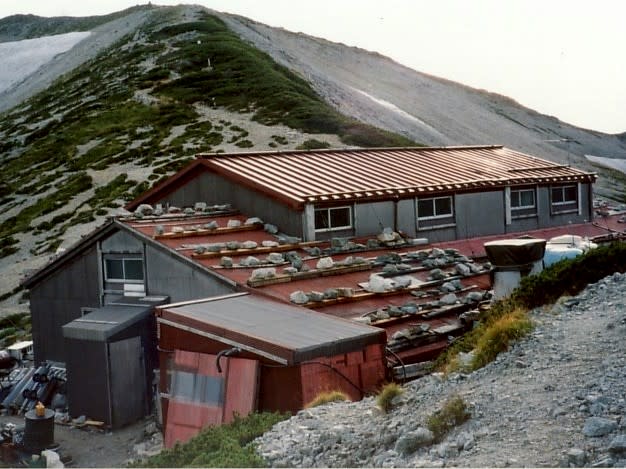

15時30分頃 宿泊先 内蔵助山荘に 到着しました。

体力、経験、技量 共 自信の無い家族3人組であり 無理をしない、余裕をもった計画にしていたのです。

内蔵助山荘

第3日目は 朝の内はまだ 晴れ間も見えており 白馬等 後立山連峰を 眺めることができましたが

予報通り 天気は 下り坂、次第に 雨になってしまいました。

富士ノ折立(標高 2,999m)、大汝山(標高 3,015m)、雄山(標高 3,003m)、立山三山縦走は 絶景眺望叶わず 黙々と歩くのみとなりました。

立山の主峰 雄山山頂、雄山神社

一の越

午前10時頃 無事 室堂に帰還しました。

「家族で登った 剱岳・立山」が 終わったのです。

「あの時は 最悪だったけど 良くも登ったもんだ」「無理 と 判断して 撤退していれば あの感動の思い出も無かったわけだし」「微妙だったが 判断が間違っていなくて 良かった」「幸運だった ということか」

いまでも 家族の語り草になっているのです。

年老いた今はもう 「剱岳・立山」は 決して 再び 登ること叶わない山であり 遠い思い出の山なのです。