年明けて、お屠蘇気分の人、家族そろって団らんの人、初詣で家内安全、世の中平穏!を祈って来た人たち、許せ!

今年一年、勝負の年だ!世の中、どこもかしこも曲がり角、悔いない道を選びたい、それが年頭の思いなんで、無粋な行いとは知りつつも、さっそく政治ネタを突っ込むぜ。

ポピュリズム?だからどうした。

ポピュリズム!って言葉投げかけただけで、批判しつくしたって思ってる人、この本読んでからにした方がいいぜ。

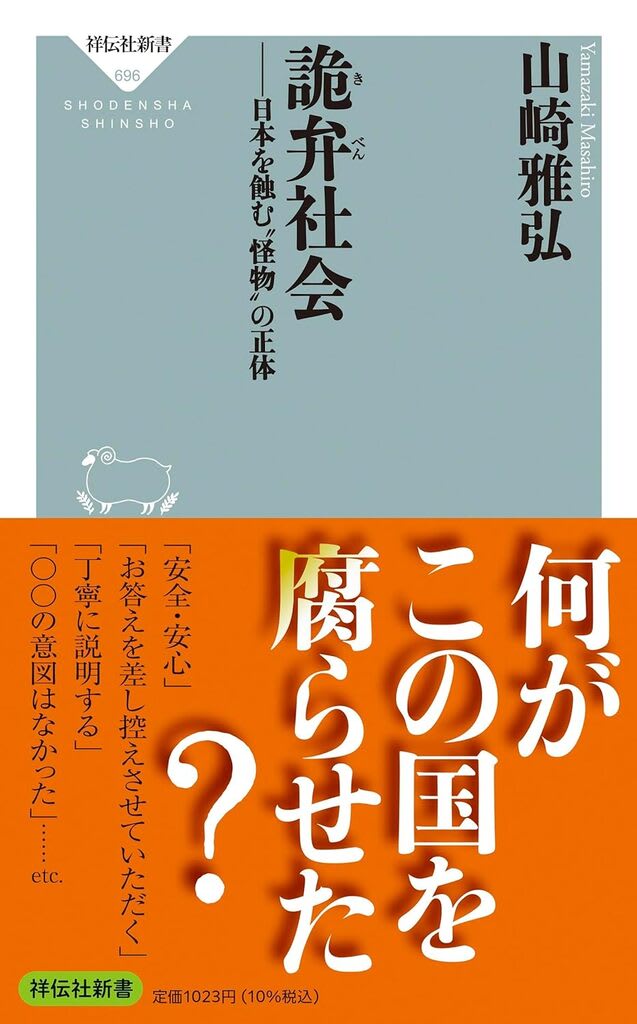

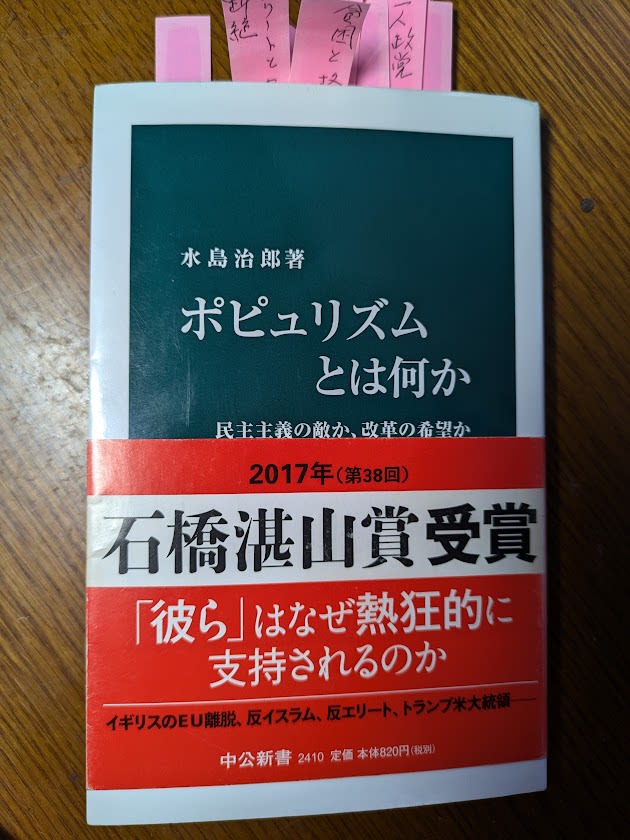

『ポピュリズムと何か』水島治郎著・中公新書。

”〇〇とは何か?”本ってさぁ、テーマの周辺さらっと浚ってはいお終い、って、底浅いの多いよな、って、半ば小ばかにしながら読み始めたら、これが!

やられたっ!世界の政治状況の見事な解析書だったぜ。繰るページ繰るページ、発見の連続で、付箋付けまくりになっちまった。なるほど、石橋湛山賞受賞だけのことはある。

もちろん、ポピュリズムとは何かの定義、説明もしっかりしているが、それ以上に、何故今の時代にポピュリズムが脚光浴びるのか、その各論がとても的を射ていて、重要なんだな。

ポピュリズムの潮流が押し寄せる二つの地域、南米各国とヨーロッパの国々の事情を、丁寧に分析して示してくれる。

南米については、圧倒的な貧困と格差がポピュリズム政党誕生とその後の隆盛の原因となっている。旧来の特権的支配階級が富を掻き集めて栄華を極め、社会の主導的地位を独占しており、そこでぎゅうぎゅうと搾り取られ、社会の隅っこに追いやられた人々が、黙ってられっか!って、反富豪、反支配層の火の手を上げて突っ走った党派に結集したのがポピュリズム政党だ。

この動きは、第二次大戦後の社会構造の組み換えの時期、ずいぶん早い時期から始まり、国のポピュリストが多数派となって、弱者救済の政策を積極的に進めた。

しかし、支配層の巻き返しも激しく、時には武力抗争にも発展したため、せっかく掴んだ権力を羅ぎり続けるために、強権的手段に訴えることも多くなり、ついには独裁に至ってしまった例も少なくない、と、こんなところか。

ヨーロッパ各国ではどうか?

国により、違いはあるようだが、かつて見られたナチス礼賛、反ユダヤ主義のような古典的?極右勢力は今は昔、すでに往年の勢いを失い、今や新しいタイプの右派ポピュリズム政党が議会の多数を覗うまでに成長している。

その特徴は、リベラリズムの価値を認め、だからこそ、イスラム移民との共存は不可能だと主張する。リベラル原理の延長としての排外的主張だ。

例えば、政教分離とか男女平等とか表現の自由、こういったリベラルな諸価値を大切にするからこそ、それらを認めないイスラム教徒とは共に暮らせない、って、うーん、なるほどある意味説得力のある主張だぜ。

あるいは、移民への財政支出によって自国民、従来からの白人層、その福祉が削られることは我慢ならん、という福祉排外主義の動向も大きくなっている。

南米のような極端な貧困や格差がきっかけとはなっていないが、取り残され落ちこぼされた者たちのルサンチマンが、社会を牛耳る支配層、既得権益層への反発として右派ポピュリズムの運動を支えている。

では、これら全世界的に広がって来ているポピュリズムの政治的動きをどう考えたらいいのか、著者の見立てはどうか?

ポピュリズム政党の登場、議会での進出そのものは決して悪いものではない。

社会が二極化し、保守、革新、どちらの政治勢力も大きな違いが生み出せず既成勢力として特権化している現実に、弾き出された者たちが異議を唱えるのは当然のことだからだ。

その動きによって、落ちこぼれ、追いやられた人たちの声を政治の場に引き入れることができたことは評価しなくてはならない。

それって、間違いなく多くの人たちを政治の場に引き込むことができたからだ。

さらに、新興勢力の進出によって、多数を占めて来た既成政党の側も否応なく点検、反省、脱皮を迫られる。その結果、社会全体の政治の活性化が進む可能性がある、これも見逃せない効果だってことだ。

底辺層、周辺民の声が届き始めることで、これまで見捨てられていた分野や政策に光が当たることも期待できる、たしかに!

ただし、それも、議会主義と法律順守、非暴力の行動に徹する限りでの話だ。南米の一部やフィリピンのように、デモクラシー、法治主義からの逸脱には気を付ける必要はある。そこだな、不安なのは。

ここまでが、この本の内容なんだが、

理性的に整然と排外主義を主張する動きにに対して、どう対応して行くか、ここはポピュリズムとは別の問題を突きつけて来る。

イスラムや他宗教、他民族との共存、あるいは文化の多様性を一国内でどう保証して行くべきなのか?

この先、多くの国、社会にとって避けて通れぬ難題となって行くことだろう。左派ポピュリズムにとっても大きな課題になるだろうな。

『ポピュリズムと何か』水島治郎著・中公新書の内容を軽く紹介した。本を読みつつ常に頭にあったのは、日本ではどうなんだ?ということだった。日本のポピュリズムはどんな状況にあって、それは先々どう社会を切り開いて行くのか、行けないのか?まっ、俺の考えなんて拙いものだが、次回それを書いてみたい、よろしくね、ってことで、今日はここまで。

さっ、元旦の目出度き?酒にしばし頭をしびれさせようかね。