東海道新幹線の東京—名古屋間の車窓から見える山々のうち、山に関心のない人にとっては、認定できるのは富士山くらいだろうか。

実は冬の晴天日に二人掛けの窓側の席で車窓から目を凝らして遠方を見ていると、富士に次ぐ日本第二位の高峰である南アルプスの北岳(3193m)、そして今や北アルプスの奥穂高岳と並んで第三位ともいえる間(あい)ノ岳(3190m)※も見えるのだ(富士のように存在感はないのでボーっとしていると見えない)。

※:南アルプスは隆起している最中なので、期間をおいた再計測で標高が上がる。

東京から名古屋への下り列車の場合(進行方向右側)、まずは多摩川を渡る鉄橋から、北岳・間ノ岳・農鳥岳(3026m)の"白峰三山"が多摩川上流方向に見える。

多摩川は東京都と神奈川県の境を画す川だが、東京側の六郷土手上からも見えるので、一応「東京から南アルプスが見える」ということになる(尤もこれを発見したのは、明治時代の登山家木暮理太郎なので、都内の山ヤの間では周知の話)。

新幹線が三島から愛鷹山の裾を通過して新富士に向かう間、富士山(3776m)が裾野から全貌を表す。

世界的に有名な日本一の富士が裾野から山頂まで全部見える東海道中最高の見所で、新幹線の車内でも富士が右車窓からよく見えることを日本語と英語で紹介される。

乗客は一様に富士にカメラを向けるが、私は富士からずっと左側に離れて連なる、富士と同じく雪を頂いた白い峰々を見つめる。

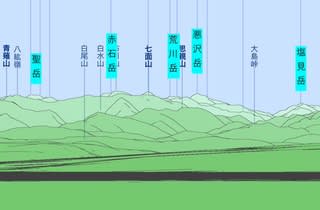

それらは左から、南アルプス南部の聖(ひじり)岳(3013m)・赤石岳(3121m)・荒川岳(3083m)・悪沢岳(3141m)で(遠望の微かな姿なので、意識集中した視野では明確に見えるがカメラのレンズ経由だと確認しづらい。なのでアプリ「スーパー地形」の展望地図を右に示す。上記山名は付け直した)、さらに列車が進むと南アルプス中央部の塩見岳(3052m)が独立峰のような堂々たる姿を現わし、富士川の鉄橋を渡る手前で、さらに北にある(多摩川鉄橋でも見えた)白峰三山がつかぬまの姿を現わす(特に北岳は一瞬)。

すなわち、新富士—富士川鉄橋の間に南アルプスの3000m峰が、唯一仙丈岳(3033m)を除いて全て拝めるのだ。

私にとっては、富士よりこちらの眺めの方が嬉しい。

ちなみに、3000m峰以外では、笊ヶ岳、青薙山など白峰南嶺(静岡と山梨の県境)なども一望。

静岡駅付近でも、悪沢・赤石の両雄が望める。

ここから先は、前山に隠れてしまうが、愛知県に入って豊橋駅付近では、北の谷奥に白い三角錐の山が見える。

聖岳だ。

新富士以降の静岡県で見る聖岳は、南面のテーブル状の山陵だが、豊橋からの西面の聖岳はヒマラヤのような天に向かって白く尖った姿になっている。

ちなみに静岡〜浜松間では、光岳、大無間山、黒法師岳など深南部の山々も見える。

濃尾平野に入ると下りでの車窓では、白い壁のような中央アルプス(最高峰が木曽駒ヶ岳2956m)と煙を出している木曽御岳(3067m)が主役となるが、

実は上り(名古屋→東京)での同方面の車窓では、名古屋駅から出て程なく天白川を渡る付近の車窓のやや行く手側に赤石と聖が見えることに最近気づいた※(右図:やはり聖は尖っている。右端の山は上河内岳2803m)。

※:名古屋—東京間を30年以上も往復しているのに、最近になってやっと気づいたのは、今までボーっとしていたから。

すなわち、名古屋は、木曽御岳のほかに中央アルプスと南アルプス、日本アルプスの2つが見える山岳展望の200万都市だった(さらに鈴鹿山脈・伊吹山・白山も見える)。

ついでに、上りで豊橋駅にさしかかる手前で、上述の聖から右に離れた前山の上に白い山頂が見えた。

これは富士の山頂部だ。

愛知県の平野から富士山の頂が見えるのだ。

結局富士は豊橋—東京の間、断続的に見え続ける。

逆に南アルプスの山で新幹線から全く見えないのは、甲斐駒ヶ岳・鳳凰山、仙丈岳など北部の山に限られる(駒と鳳凰は中央線、仙丈は飯田線の車窓の主役)。

追加情報

この記事、意外にアクセスがあるので、2列席側の車窓から見えるその他の山を追加する(東京発で見える順)。

まず、新横浜を過ぎて相模平野を快走中に車窓の正面に見える三角形の立派な山は丹沢の大山(1252m)。

江戸市民も楽しんだ”大山詣”の山で、雨天の指標・”雨降り”山でもある。

中央部の中腹をよくみると、ケーブルの終点駅がある阿夫利神社付近の建物が見える。→丹沢大山で知ったこと3つ

大山の左にせり上がっていく稜線は塔ノ岳(1491m)に続く表尾根で、その奥(上)が丹沢山(1567m)。

小田原手前からは行く手にカルデラ火山の箱根山が広がる。

右から、外輪山の金時山(1212m)・明神ヶ岳(1169m)、中央火口丘の神山(1438m:箱根の最高峰)・駒ヶ岳(1356m:台形の山容)、その左に乳房型の二子山(1099m)が間近に迫る。

三島で富士の前山になっているのは愛鷹(あしたか)連山(富士より古い火山)。

一番手前が愛鷹山(1188m)で、最高峰は最奥の越前岳(1504m)(この連山の並びは東京行きの列車の新富士側から見やすい)。

浜名湖をすぎて豊橋に向かう時、なだらかな丘陵の手前に聳えるおむすび型の岩山は立岩(たていわ:標高点なし、地形図によると80mほど)。

この山はここで紹介する山の中では最低標高ながら、東京—名古屋間の東海道線・新幹線で、最高峰・富士の次に目立つ山だ。

しかもこの山、愛知と静岡の県境脇から愛知側に入ったところにあるので、愛知県に入った印となる(真の県境は、 ソニー工場の次にあるGSユアサエナジー工場の端にある側溝のような小さな境川で、新幹線だと一瞬で通過)。

なので留意に値する山である。

豊橋駅付近から見える右側の山地の中で三角形の突き出た山は石巻山(いしまきさん.358m:東京行きの車窓からの方が見やすい)。→石巻山に立ち寄る

この山は石灰岩でできており、この山の向こうにその鉱山も見える。

豊橋盆地の左側(進行方向)に聳えるのは豊橋の鎮守・本宮山(ほんぐうさん.789m)。

上記の豊橋から見える聖岳は、この本宮山と石巻山の間にある。

ちなみに、上記に標高を記した山で私が登っていないのは、二子山・愛鷹山・越前岳で、立岩も頂に立った。