続きです~

小金井橋の左岸上流側に、名勝小金井桜の石碑がありますが、その近くに名勝小金井桜の説明板があります。

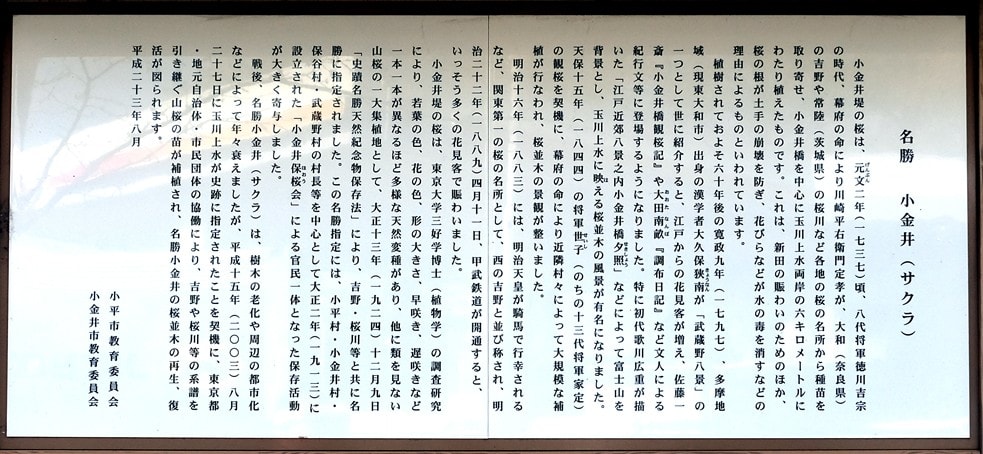

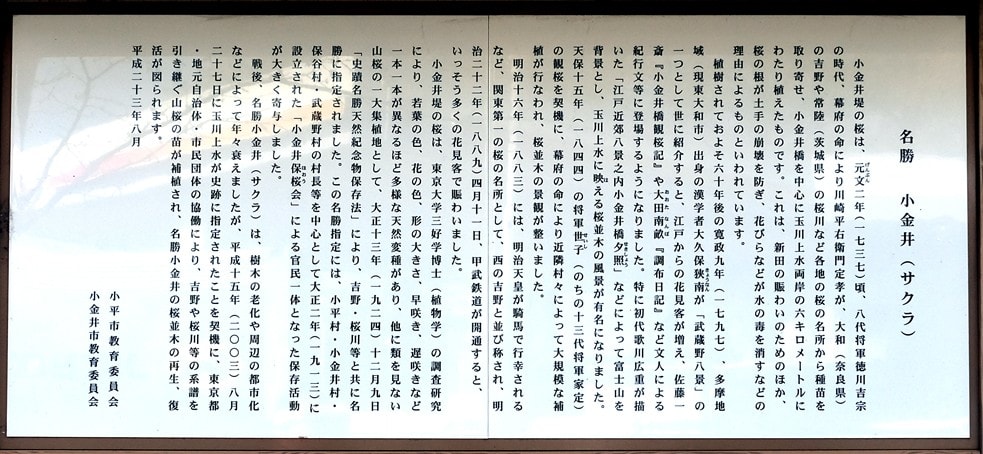

細かくて読みにくいですが・・・小金井桜

川崎平右衛門定孝が、奈良の吉野や常陸の桜川など各地の桜の名所から種苗を取り寄せて、

小金井橋を中心に玉川上水両岸の6kmにわたり植えたもの。

理由は、新田のにぎわいのため、桜の根が土手の崩壊を防ぐ、花びらなどが水の毒を消すなど。

明治時代には天皇が行幸されるなど、関東第一の桜の名所として、西の吉野と並び称され、

甲武鉄道が開通するとさらに花見客で賑わった。

小金井桜は、若葉の色・花の色・形の大きさ・早咲き・遅咲きなど、

1本1本が異なり多様な山ざくらの一大集植地として、名勝に指定されたそう。

玉川上水に親しむ会の例会時には何度か歩いたことがありますが、

桜の時期に歩くことがないので、今回の観桜会に参加したのでした。

小金井橋の上流は、水べりには雑木やシュロなどが覆いかぶさって水の流れが見えません。

予算の都合で、上流側はまだ切れないのだそう。

案内板の少し上流側には行幸松と行幸の碑が設置されています。

10時に、小金井橋右岸辺りで観桜会が始まります。

玉川上水に親しむ会の会員だったMMさんもいらしていて、久しぶりにお会いできました。

お元気そうで何よりです。

MMさんは主催の桜の会に入会されていて、色々な情報を教えてくれました。

会長の小沼さん、市長の挨拶に続き、

樹木医の椎名先生が、桜や玉川上水べりの野草などの説明をしながら、左岸を一緒に歩くよう。

小金井橋の下流側は、へりの雑木が切られて、日当たりが良くなり、下流の先まで見渡せます。

山ざくらは葉と花が同時。葉も色が赤やオレンジできれいです~

ここの桜は、咲く時期が5段階あるそう。

超早咲き、早々咲き、早咲き、中咲き、遅咲き。長い間楽しめそうです。

この桜は、日当たりが良くなって、古い木の途中から若い幹が伸びて花を咲かせています。

ボロボロになった古い幹は切ってしまえば、新しい幹に世代交代が出来るそう。

この桜は、樹皮が剥がれてしまっています。

樹木は水や栄養をどこから吸い上げるかというと、樹皮と年輪がある元の木の間なのだそう。

なので、樹皮が無いと枯れてしまうのだそうです。

この木は古い木の上は切られています。

こんなふうに1本1本の状態を見ながら、ナンバープレートを付けて管理しているようです。

桜の木の説明より、地面の草花の説明のほうが多かったです。

この黄色い花は「ミツバツチグリ」

ニリンソウ、ノカンゾウ、ツルボ、ツリガネニンジンなどの新芽の説明。

遠すぎて見えませんでした~

アズマネザサも出ています。

陣屋橋からクサボケが見えました。

江戸時代のクサボケが咲いているのだそう。

MMさんが小金井公園の桜が満開できれいですよ~と教えてくれたので、

ここで私達3人は列から離れることにしました。

MMさんには例会で玉川上水をまた羽村から四谷大木戸まで歩くので、

この辺りを歩く時には是非お顔を見せてくださいね~と伝え、別れました。

続く~

マーク点灯

マーク点灯

【空倶楽部】は、毎月9日・19日・29日に空の写真をアップする活動です。

【空倶楽部】は、毎月9日・19日・29日に空の写真をアップする活動です。 詳細はお二人のブログをご覧くださいませ

詳細はお二人のブログをご覧くださいませ