鮎(あゆ)

【語源】

アユの語源については色々な説があるが、ハッキリとはしていない。

「古事記」ではすでにアユと呼ばれていたようである。「アユる」は落ちるの

古語で産卵アユが川を落ちる(下る)事から「アユる」が「アユ」になったと

言う説。

「アユる」はもろく死ぬる意味で産卵後、アユが死事から「アユる」が「アユ」

になったとする説もある。

鮎のうるか焼き

鮎のうるか焼き

稚鮎の天ぷら

稚鮎の天ぷら

【旬】

旬は夏である。

毎年6月1日に、鮎釣り解禁が季節の風物詩としてニュースで取り上げられる。

鮎の塩焼き

鮎の塩焼き

【うんちく】

日本で最も愛されている淡水魚と言えるだろう。

岩についた藻を食べるため独特の香りがする。キュウリの様なスイカの様な香り。

このため、「香魚(あゆ)」とも書き、「こうぎょ」とも呼ばれる。

また、1年で一生を終えるため「年魚」とも書く。

秋に河口近くの浅瀬で生まれ、海で冬を越し、桜の咲くころに川を上って成長

秋に川を下って産卵し、生涯を終えます。まれに年を越す雄アユもいる

ようですが大半が1年しか生きられません。

稚鮎の甘露煮

稚鮎の甘露煮

秋口の雌アユは腹にたっぷりと卵を持っているものがいます。

これを「落ち鮎(おちあゆ)」とも呼び、高級食材として流通します。

スーパーなどで流通している鮎の9割以上ほとんどが養殖。

天然物は滅多にお目にかかれません。

養殖ものも味は良いですが、香りが劣ります。

にがうるか

にがうるか

鮎の珍味で「うるか」があります。これは鮎の内臓を塩漬けにしたもの

(鮎の塩辛)。

特に内臓を使ったものを「にがうるか」。

白子、卵巣を使ったものを「子うるか」。身を使ったものを「身うるか」と

いいます。

子うるか(真子使用)

子うるか(真子使用)

天然の鮎

天然の鮎

天然鮎の塩焼き

天然鮎の塩焼き

【ブランド・産地】

特にブランド化はされていませんが、四国土佐を流れる清流四万十川の

「火振り漁」は圧巻。

夜に火と音で鮎を刺し網に追込む漁は幻想的で観るものを魅了します

鮎の背ごし

鮎の背ごし

鮎の干物

鮎の干物

【産地ならではの漁師料理】

香りをより楽しむなら「背ごし」。旨味を楽しむなら「鮎めし」。

簡単にすますなら「鮎茶漬け」です。

まず「背ごし」、鮎の頭と尾を落とし、お腹を押さえ内蔵を出します。

よく水洗いし、5㎜幅位のぶつぎりにします(骨ごと)。

塩でもみ、ぬめりをとり水洗いし、その後水気をとります。

たで酢に少し醤油を落とし、いただきます。

鮎独特の香りをたんのうできる一品です。

アユの一夜干し

アユの一夜干し

次に「鮎めし」、酒、醤油でお吸物よりも少し濃いくらいの汁をつくり、

米を入れ、焼いた鮎を上にのせて炊きます。

炊き上がったら鮎を取り除き、新たに塩焼きにした鮎をのせ、少し蒸らして

出来上がり。大葉をふりかけいただきます。

鮎の深い旨味、香りがたまりません。

鮎めし

鮎めし

最後に簡単「鮎茶漬け」、鮎を塩焼きにします。

ご飯にこの焼いた鮎としば漬けをのせ、かるく塩をふります。

たっぷりの緑茶を注ぎ、山葵を薬味に・・・。

簡単で一番漁師料理っぽいですね。

稚鮎の南蛮漬け

稚鮎の南蛮漬け

【栄養と効果・健康】

カルシューム豊富なお魚です。腹わたはビタミンB群が多く、発育促進、

貧血予防などの効果があります。

子供に食べさせたい魚ですね。

鮎のにぎり寿司

鮎のにぎり寿司

鮎の情報お待ちしています。

稚鮎のにぎり寿司

稚鮎のにぎり寿司

鮎のリゾット

鮎のリゾット

落ち鮎(子持ち鮎の塩焼き)

落ち鮎(子持ち鮎の塩焼き)

天然アユのフライ

天然アユのフライ

天然鮎の塩焼き

天然鮎の塩焼き

稚鮎の唐揚げ

稚鮎の唐揚げ

天然鮎の干物

天然鮎の干物

稚鮎の南蛮漬け

稚鮎の南蛮漬け

稚鮎 しんぴき揚げ

稚鮎 しんぴき揚げ

稚鮎の丸干し

稚鮎の丸干し

子持ち鮎の甘露煮

子持ち鮎の甘露煮

落ち鮎の干し物

落ち鮎の干し物

稚鮎の天ぷら

稚鮎の天ぷら

応援ありがとうござま~す!

応援ありがとうござま~す!

プロが選んだ・・・・魚の【のれん街】

プロが選んだ・・・・魚の【のれん街】

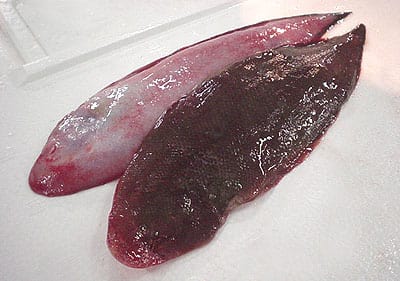

アカシタビラメ

アカシタビラメ

黒舌平目

黒舌平目

シタビラメのムニエル

シタビラメのムニエル