A-2 Machine Gun (1970年1月1日:1st show)

B-1 Changes (1970年1月1日:2nd show)

B-2 Power Of Soul (1970年1月1日:2nd show)

B-3 Message To Love / 恋のメッセージ (1970年1月1日:2nd show)

B-4 We Gotta Live Together (1970年1月1日:2nd show)

A-2 Machine Gun (1970年1月1日:1st show)

B-1 Changes (1970年1月1日:2nd show)

B-2 Power Of Soul (1970年1月1日:2nd show)

B-3 Message To Love / 恋のメッセージ (1970年1月1日:2nd show)

B-4 We Gotta Live Together (1970年1月1日:2nd show)

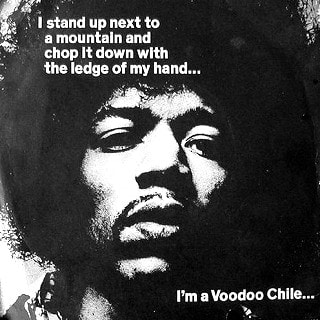

■Voodoo Child (Slight Return) c/w Hey Joe / All Along The Watchtower

/ Jimi Hendrix (Polydor)

ここんとこ、仕事がとにかくハードな所為か……、等々の言い訳を弄しつつ、物欲が増幅し、様々な煩悩に苛まれています。

昔だったら、忙しければ買い物の時間が無く、それゆえにそこで諦めていたはずが、現代じゃ~、ちょっとネットのショッピングサイトをふらつくだけで、そりゃ~~、もう、欲しい物だらけで、しかもポチッとやれば、後は手元への配送を待つばかりという、便利なようで、実は麻薬的快感のお誘いがあるんですから、後は自ずとなんとやら……。

つまり、例えば欲しくて買ったレコードやCD、あるいは映像ソフト等などにしても、それを楽しむ時間も余裕も無いくせに、矢鱈にお金だけが、それに消えていくというテイタラクですよ。

しかも自宅に届けられると、皆様ご推察のとおり、何かと家族の目もありますからねぇ……。現実的には仕事場へ配送される段ボール箱や封筒等々が、開けられもせずに溜まっていくのですから、周囲からの顰蹙をヒシヒシと感じ、それでも物欲を抑えきれない自分が情けないというわけです。

でもねぇ~~、何のために働いているかって言えば、そうした煩悩に対処しうるお金が必要ですから、なにやら本末転倒、自己矛盾も窮まっているのが、サイケおやじの本性とお笑い下さいませ。

で、本日掲載したのも、これまた最近再燃しているジミヘン熱に浮かされての猟盤で、1970年9月のジミヘン急逝を追悼する名目で緊急発売されたイギリスプレスのシングル盤♪♪~♪

A-1 Voodoo Child (Slight Return)

B-1 Hey Joe

B-2 All Along The Watchtower

その内容は上記のとおり、変則のマキシシングルであり、収録トラックも既発のスタジオバージョンですから、特に重要なものではないんですが、しかし、このジャケ写があればこそ、思わず手を合わせてしまうのは、それも刹那のファン心理とご理解願いところです。

ということで、最後になりましたが、Jimi Hendrix をジミヘンと呼ぶ事については、各方面から不遜というお叱りがあろうはずです。

しかし、例えば我々が高倉健を「健さん」と呼ぶのは、そこにファンなればこその尊敬と親しみを込めての行動であり、それは幸運にもリアルタイムでレコード鑑賞出来た天才ロックミュージシャンに対しても、同じなんですよ。

実際、その頃は皆が「ジミヘン」と呼ぶのが当たり前のスタアでありました、ジミ・ヘンドリックスは!

永遠なれ、ジミヘン!

毎年9月は、偉大な故人へ殊更真摯な祈りを捧げつつ、その音源鑑賞にも気持ちが入っていくのでした。

■Miami Pop Festival / The Jimi Hendrix Experience (Sony Legacy)

01 Introduction

02 Hey Joe

03 Foxey Lady

04 Tax Free

05 Fire

06 Hear My Train A Comin'

07 I Don't Live Today

08 Red House

09 Purple Haze

※Bonus Performances

10 Fire (Afternoon Show)

11 Foxey Lady (Afternoon Show)

既に昨年の発売だったのに、ど~いうわけか、世間一般での盛り上がりがイマイチだったのは、ジミヘンがすっかり過去の人と言うよりも、公式発掘プロジェクトをウリにしながらも、供用された音源に新味が足りなかった所為でしょうか……。

実際、この1968年5月18日のマイアミ・ポップ・フェスのライブステージは、これまで夥しいブートのネタ元になっていましたし、内容の充実度も賛否両論というのが、これまでの経緯でありました。

しかし今回はきっちり、ジミヘン所縁のエディ・クレーマーが責任者ということで、これを書いているサイケおやじ本人からして、ブツを早々にゲットしていながら、今頃になって戯言云々という態度は申し開き出来るものではありません。

特筆すべきは、やっぱりリマスターの秀逸さで、それは冒頭のバンド紹介MCに続くチューニングパートからエッジの鋭い音作りに驚嘆! 中でもバスドラの音圧の高さには身震いしてしまったですよっ!

もちろん音源の基本はモノラルなんですが、付属解説書によれば、リアルタイムの現場録音もエディ・クレーマーであった事はプラスのベクトルと思います。

それは皆様ご存じのとおり、1968年のジミヘンは欧州~アメリカの巡業に明け暮れながら、何故かこれまで、この時期のライブレコーディングが公式にはなかなか発表されず、なんとか10月のウインターランド公演だけが認められるわけですが、実はレコード会社は相当に録っていたという推察は易いんじゃ~ないでしょうか?

どうやらエディ・クレーマーの意向(?)としては今後、こうしたライブ音源を順次(?)出していくらしいですよ。

で、肝心の中身については、ジミヘン(vo,g) 以下、ノエル・レディング(b,vo) にミッチ・ミッチェル(ds) という初代エクスペリエンスですから正直、この頃には幾分のマンネリ感も滲んでいる気がしないでもありませんし、演奏そのものにも、手慣れた雰囲気がある事は否定出来ないと思います。

しかし思わせぶりなイントロがニクイばかりの「Hey Joe」、ドシャメシャな「Foxey Lady」の破滅型ロックフィーリングは、やっぱりカッコE~~!

そして「Tax Free」の混濁したハードロックジャズな世界観(?)は唯一無二でしょう。後半のジャムパートの凄みは本当に強烈ですよっ!

また、突っ込みまくりの「Fire」におけるギターにしても、そこに典型的な「らしさ」爆発のジミヘン節が楽しめるんですから、たまりません♪♪~♪

その意味で共演者の頑張りも聴き逃せず、「Hear My Train A Comin'」でのミッチ・ミッチェルのドラミングは、ダレそうになる演奏を見事にドライブさせる原動力だと思いますし、ステージ全篇の随所で意外とプリティなコーラスを披露(?)してしまうノエル・レディングも憎めませんよ。

ですから後半に入っての「I Don't Live Today」に感じられる幾分の倦怠を逆手に活かしたような「Red House」が、これぞっ! スローなブルースロックのお手本に仕上がっているのは結果オーライ以上の嬉しさです。

ただし、不遜にも、そこには既に述べたような「手慣れた雰囲気」が漂うのは……。

それは「Purple Haze」にも同様で、ルーズなグルーヴという感じ方も無いではありませんが、ジミヘンにしてはイマイチどころかイマニぐらい、冴えていないんじゃ~ないでしょうか?

もちろん当時も今も、他のミュージシャンにこれほどの演奏が出来るかといえば、それは否であって、だからこそ常にジミヘンにはエポックメイキングな何かを期待している裏返しの愛情と、言い訳を弄したくなるのですが……。

するとボーナストラックとしてのセカンドショウからの音源が相当に素晴らしく、熱く暴走した「Fire」と捨て鉢な感じの「Foxey Lady」を聴いてしまえば、なんとかこっちも完全版を強く望みたくなりました。

極言すれば、このオマケがあれば、本篇最後の尻つぼみ(?)は帳消しと思います。

ということで、まだまだジミヘンには凄い「お宝」が、どっさりある事は言わずもがな、しかし、あれやこれやの注文や切望を書くことは今回、あえて控えさせていただきとうございます。

そして虚心坦懐に、このマイアミ音源の公式盤CDを謹聴する姿勢こそが、不遜な気持ちを抱いてしまったサイケおやじのとるべき態度と思うばかりなのでした。

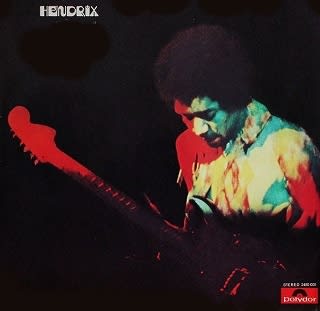

■Nine To The Universe / Jimi Hendrix (Polydor)

現在、巷で大いなる話題のジミヘン驚異の新作(?)アルバム「ピープル、ヘル&エンジェルズ」は、確かに凄い!

まあ、そんなふうに思い込んでいるのはサイケおやじだけかもしれませんが、とにかく車の中じゃ~、ほとんど鳴りっぱなしという現状は、周囲の迷惑考慮せず!

そんな困った顰蹙おやじの典型をやっています。

で、本来であれば、それを書けばいいんでしょうが、その前にど~しても触れておきたいのが、掲載のLP「ナイン・トゥ・ザ・ユニバース」です。

A-1 Nine To The Universe (1969年5月29日録音)

A-2 Jimi / Jimmy Jam (1969年3月25日録音)

B-1 Young / Hendrix (1969年5月14日録音)

B-2 Easy Blues (1969年4月24日録音)

B-3 Drone Blues (1969年4月24日録音)

ご存じのとおり、ジミヘンの急逝以降、契約レコード会社が「公式」という錦の御旗で未発表音源から仕立て上げたアルバムを様々に出していた事は、1970年代ロックの歴史でもあったわけですが、一方では天才の下積み時代の音源が様々な大儀名分の下に出回っていたのですから、ファンや信者にとっては泣き笑いの現実がありました。

中でも賛否両論だったのは、ジミヘンが心ならずも未完成にしていた音源にレコード会社側が勝手にスタジオミュージシャンを起用してのダビングを施したフェイク盤、例えば1975年に発売されたLP「クラッシュ・ランディング」がバカ売れしてしまった異常事態でしょう。

今日では、それを否定するのが一般常識になってはいるのですが、リアルタイムではウケまくった事実がある以上、ある意味では素直にそれを認めるのも、サイケおやじは吝かではありません。

と言うよりも、本音を吐露すれば、「クラッシュ・ランディング」には、なかなか気持の良いロック的快感が確かにあると思うんですよ。

ところが、それに浮かれたレコード会社が、続けて同じ手法による「ミッドナイト・ライトニング」を出したあたりから雲行きが怪しくなりました。

つまり、それは呆れかえるほどの失敗作で、どんなに贔屓目に聴いても、ジミヘンが残した明らかに不十分な原材料へ強引に新規ダビングを施したのは、愚行愚策としか感じられません。

なにしろ元ネタのテープスピードが一定していないところさえあるのですから、流石に凄腕のスタジオミュージシャン達にしても、労多くして、なんとやら……。

それはアナログ時代でしたから尚更だったと言えば、ミもフタも無いんですが、しかし現代の最新デジタル手法を用いたとしても、選んだ素材や企画そのものに無理があったというのが結論でしょう。

当然ならが世評も芳しくなく、件のLPは一時期、中古屋に溢れかえっていた事も、はっきり記憶しているほどですし、ほどなく廃盤になった事は言うまでもなく、以降のジミヘン発掘商売は、少なくとも真っ当なレコード会社では中断された感がありました。

ですから、本日ご紹介の「ナイン・トゥ・ザ・ユニバース」が1980年に突如として発売された時も世間の風は冷たく、ひっそりしていたんですよ。

しかし実際に針を落して、吃驚仰天!

ガッツ~~~ンっと後頭部を殴られたような衝撃が忽ち全身をシビれさせたほど、そこはジミヘンのギターが炸裂しまくった激ヤバ世界で、こんな地獄があるもんかぁ~~~~~♪

心底、茫然とさせられましたですねぇ~~~~♪

そこであらためて裏ジャケ掲載のデータ等々を確認してみると、演奏の基本メンバーはジミヘン(g,vo) 以下、ビリー・コックス(b) にミッチ・ミッチェル(ds) ではありますが、トラックによってはバディ・マイルス(ds)、ジム・マッカーティー(g)、ラリー・リー(g,vo?)、ローランド・ロビンソン(b)、そしてラリー・ヤング(org) 等々の名前が!?!?

特にラリー・ヤングは当時、最も先鋭化していたモダンジャズのオルガン奏者として、マイルス・デイビスのレコーディングやトニー・ウィリアムスのライフタイムに参加していた俊英ですから、前々から噂になっていたジミヘンと本格派ジャズミュージシャンの共演が、ついに公になった記録です。

それがB面ド頭、10分を超えるジャムトラックの「Young / Hendrix」で、如何にも「ビッチェズ・ブリュー」なリズムパターンを用いつつ、お互いの腹の探り合いを含んだジミヘン対ラリー・ヤングは疑似名勝負でしょう。

と書いてしまったのも、やはりこれはジャム、あるいはリハーサルの段階でしかありえない、場あたり的な感じが強く、裏を返せば、何かとんでもない期待を抱かせたままに終ってしまうところが、恐ろしいとしか言えません。

う~ん トラック終盤で例の「Here My Train A-Comin'」のフレーズを用いたジミヘンの情念が熱いっ!

もちろん、これは後に出た4枚組ボックスセット「ウエスト・コースト・シアトル・ボーイ」に倍近い長尺バージョンが入れられ、さらに危険な予兆に接する事が出来るわけですが、リアルタイムでは、ここに聴かれるだけで充分過ぎるほどでした。

また、直後にカクタスに参加するジム・マッカーティーとのジャムセッションから作られた「Jimi / Jimmy Jam」は、これまた後にカクタスに参加するローランド・ロビンソンのアグレッシヴなペースプレイもあって、何度でも聴きたくなりますよ。

その意味で、4ビートで演じられる「Easy Blues」が本当に凄くなってきたところで終ってしまう編集には完全に???

ですから、同曲が前述の新譜「ピープル、ヘル&エンジェルズ」に新ミックスのロングバージョンで収録されているのは朗報ですし、こちらの初出バージョンに馴染んだ煮え切らなさ(?)に思わず有難味を感じてしまうのは、苦笑いでしょうねぇ~♪

そして「Drone Blues」で炸裂するワウ&ファズの響きこそ、ジミヘン永遠の存在証明! ナチュラルディストーション(?)との兼ね合いも実に良い感じなんですよっ!

さて、肝心のアルバムタイトル曲「Nine To The Universe」については、う~ん、なんと申しましょうか、ビリー・コックスとバディ・マイルスを率いたバンド・オブ・ジプシーズによる凄まじい演奏でありながら、ほとんどヤケッパチとしか思えないジミヘンのプレイが逆に虚しいと述べれば、許される発言ではないでしょう。

ただし、それを自覚していても尚更に感じるのは、当時のジミヘンの「もどかしさ」なんですよ……。

不遜にも後の天才の最期を知っているだけに、何か「生き急ぎ」しているとしか思えないのですが、いかがなものでしょうか。

ということで、しかし我々はジミヘンに感謝の念を忘れてはなりません。

透き嫌いは十人十色でしょうが、これだけ熱くさせられるミュージシャンは、そんなにはいないでしょう。

ですから本人が天国へ召された後になっても、新譜は常に渇望され、例えそれが疑問符付きであったとしても、最初は我知らず謹聴してしまうのが自然の成り行きなのです。

正直に告白すれば、この「ナイン・トゥ・ザ・ユニバース」が出た頃のサイケおやじは、パンクやテクノやニューウェイヴに荒らされ、また産業ロックと称された「事なかれ主義」の洋楽には辟易し、オールディズやモダンジャズ周辺に逃避していたんですが、図らずもその類に入っていたジミヘンの新発掘音源によって、前向きなロック魂を取り戻すことが出来たような気がしたものです。

それは例によって、サイケおやじが得意の大袈裟かもしれませんが、本人はすっかり「その気」になっていたんですよ。

まあ、そんな事も含めまして、このアルバムには思い入れも強いですし、またまた熱くさせられた「ピープル、ヘル&エンジェルズ」を聴きまくってはいても、忘れられない1枚というわけです。

最後になりましたが、ジミヘンのレコーディングに関するデータは日進月歩といていうか、常に訂正が頻繁にあって、どれが正当なのか、サイケおやじには見当もつきません。

この「ナイン・トゥ・ザ・ユニバース」収録の各トラックにおける演奏メンバーや録音年月日についても、とりあえずLP裏ジャケのデータに基づいた記述に致しましたが、それもどうやら誤認とされていますので、ご注意下さいませ。

ただし、そのあたりに拘る以前に、ジミヘンのエネルギーには圧倒されるんですけどねっ!

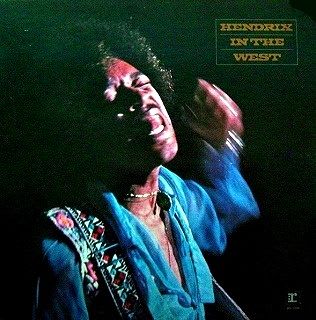

■Hendrix In The West / Jime Hendrix (Reprise)

ジミヘンが凄い事は重々承知していた十代のサイケおやじを、更なる狂熱地獄に誘ったのが、本日ご紹介のライプ盤でした。

というか、バンド・オブ・ジプシーズを別にすれば、ジミヘン名義の公式完全ライプアルバムは、このLPが出た1972年までは存在しておらず、しかしそのステージでの狂乱暴虐ぶりは記録フィルム等々で我国へも紹介浸透していたのですから、今となっては免疫作用も逆効果だったんですねぇ~~♪

なにしろ最初に聴いたのはラジオの洋楽番組で、実はその時は「Johnny B. Good」と「Little Wing」だけだったんですが、それとて完全放送ではないフェードアウトのオンエアでありながら、瞬時に全身の血液が沸騰逆流させられた興奮は、今も忘れられるもんじゃ~ありません。

そこで勇躍ゲットしたのが、中古ではありますが、掲載したアメリカ盤です。

A-1 The Queen (1970年8月30日:ワイト島)

A-2 Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (1970年8月30日:ワイト島)

A-3 Little Wing

(1969年5月25日:サンディエゴ → 同年2月24日:ロイヤル・アルバート・ホール)

A-4 Red House (1969年5月25日:サンディエゴ)

B-1 Johnny B. Good (1970年5月30日:バークリイ)

B-2 Lover Man (1970年5月30日:バークリイ)

B-3 Blue Suede Shoes (1970年5月30日:バークリイ)

B-4 Voodoo Chile

(1969年5月25日:サンディエゴ → 同年2月24日:ロイヤル・アルバート・ホール)

上記収録演目のデータから、このアルバムは様々なライプ音源の名演集でありながら、そこにはジミヘンの急逝という事情を考慮しても、意図的なフェイクは許されません。

なんとっ! これは後に明らかになったんですが、「Little Wing」と「Voodoo Chile」がサンディエゴではなく、ロイヤル・アルバート・ホールからのライプトラック!?

こういう恣意的な情報操作(?)を制作側がやらかしたのは、もちろん良い演奏を集めたいという意思の表れではありますが、結局はロイヤル・アルバート・ホールの音源に関する権利を有していなかった事が大きな原因でした。

しかし、そうやりたくなるのも無理からんほど、ここでの「Little Wing」はリスナーを幻想的なムードに導くほどの素晴らしさであり、「Voodoo Chile」の強烈無比なハードロックフィーリングは、泣きまくりのギターやドカドカ暴れるリズム的興奮も相まって、感動感激の大嵐ですよっ!

ちなみにメンバーはジミヘン(g,vo)以下、ノエル・レディング(b) とミッチ・ミッチェル(ds) の初代エクスペリエンスが最も熟成していた時期とあれば、後は説明不要でしょう。

まさに聴かずに死ねるかっ!

そして同じメンバーによる「Red House」が、これまた永遠の大名演♪♪~♪ 全篇13分ほどの歌と演奏には入魂の激情、トロトロに甘い誘惑、さらには純粋なブルースの衝動がびっしり散りばめられているんですから、これまた過言では無く、歴史的!

サイケおやじは何時如何なる時に聴いても、これで昇天させられてしまいますよっ!

ところが、それで終わらないのが、このアルバムの素晴らしさです。

ベースがビリー・コックスに交代した「Johnny B. Good」と「Lover Man」の激演は偽りなく大噴火した、これもまた恐怖のジミヘンロック! 特に「Johnny B. Good」におけるギタープレイは基本がシンプルなだけに、その唯我独尊の突進力は時空を切り裂くパワーに満ちています。

もちろんハードファンキー化したブルースロックの「Lover Man」も同様で、もしもこの二連発で何も感じなければ、ジミヘンを楽しむ因子が欠落していると言いきって許されるんじゃ~ないでしょうか。

これは独断と偏見では、決してありません。

ちなみに書き遅れてしましましたが、このアルバムの構成はイギリス盤や日本盤と異なり、このアメリカ盤はAB面が逆になっています。

それゆえにワイト島でのライプテイクから入れられた「The Queen」のスタート前のメンバー紹介が、なかなか自然に置かれた感じがしますし、なによりも最初に手にしたのがアメリカ盤であれば、それに馴染んでいるのも当然なんでしょう。

実はそれからメドレー形式で続く「Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band」が、中途半端なフェードアウトで終わってしまう事も、だから許せるという側面が……。

そして似たような現象(?)として、ライプステージ本番前のリハーサルテイクと言われている「Blue Suede Shoes」の採用についても、ちょいとした息抜きと思えれば、後は一気呵成にLP片面が楽しめるのですから、アナログ盤の特性を上手く使った編集だと思います。

しかし、このアルバムは当時、発売からしばらくして廃盤に……。

何故かと言えば、前述したとおり、「Little Wing」と「Voodoo Chile」の本当の音源権利所有者から訴えられたからで、その所為でカット盤が市場にどっさり出回ったのも懐かしい現象でありましたが、それゆえにこれほどの名演集が気軽に聴けないという時期もありました。

また、その問題がどうにか解消(?)したのか、1990年頃に出たCDは、非常に音が悪くて、幻滅……。

おまけに現行再発の同タイトルCDは曲数も増えていますが、前述の2曲はオリジナルレコードのロイヤル・アルバート・ホールのテイクでは無いので、これまたオススメ出来ません。

結局、リアルタイムの感動を楽しむためには、このアナログ盤を聴く他はありませんが、それでも2000年に出たCD4枚組ボックスセットには件の2曲が収められていますので、これまた今は廃盤かもしれませんが、要注意だと思います。

ということで、ジミヘンが最もジミヘンらしく楽しめるのが、このアルバムの一番の魅力でしょう。

もちろん生前の正規スタジオ制作盤、あるいはウッドストックやワイト島でのライプを収めたLPや記録映画も言い訳無用の素晴らしさではありますが、ジミヘンが実際に生でギターを弾き、歌っている瞬間風速の感度は絶大なんですねぇ~~。

そのエネルギーの膨大さは決して尽きることがないはずです。

そしてサイケおやじが実演のジミヘンで最高に驚異と思っているのは、歌いながらのギタープレイで、その大技小技の兼ね合いやリフの使い方、千変万化でシャープなリズムプレイ等々、リードやアドリブだけではないギターがここまで使えるという真摯なテクニックであります。

それがこの「イン・ザ・ウエスト」で存分に堪能出来ますので、どうか震えながらお楽しみ下さいませ。

■In The Beginning / Jimi Hendrix (Shout)

さて、ジミ・ヘンドリクスの命日……。

何故、死んだ……、と言うより先に、我々ファンは、神様がジミヘンをこの世へ使わせてくれた事に感謝するべきでしょう。

ですから、ジミヘンの没後、いろいろと作られてきた未発表音源集の諸々が悲喜こもごもであっても、それはあくまでも聴いて後の結果論であって、初めて接する時のワクワクドキドキ感は、かけがえのないもの!

例えば本日ご紹介のアルバムは、1972年頃にカナダ(?)のレコード会社が出した、権利も参加メンバーも曖昧な1枚なんですが、ジミヘンのギターに関しては、これぞっ! というフィーリングが唯一無二に楽しめます。

A-1 Hey Leroy, Your Mama's Callin' You

A-2 Free Spirit

A-3 House of the Rising Sun / 朝日のあたる家

B-1 Something You Got

B-2 Let the Gods Sing

B-3 She's a Fox

既に述べたとおり、収録セッションに参加したメンバーは不明ながら、それでもギターは2本が明確に聞こえますし、他にベースとドラムス、キーボードも適宜入っています。

しかも音質は決して悪くないのですから、最低でもリハーサルスタジオでのレコーディングでしょう。

また、ボーカルと掛け声を担当しているのはロニー・ヤングブラッドというR&Bのミュージシャンで、それだけが現在まで、まあ、なんとか判明している事実ではありますが、ご存じのとおり、ジミヘンが下積み時代に草鞋を脱いでいたのが件の親分のグループであり、初めてプロとしてのスタジオレコーディングを経験したのも、1963年冬に同バンドと一緒であったという説もあります。

しかし、ここで聴かれる演奏は明らかなフィードバック奏法、そしてニューロックとしか言いようのないフレーズ構成とポリリズムっぽいロックビート、さらにはバンド全体のグルーヴがファンキーロックしているのですから、これは巷の噂どおり、1966年の渡英直前のセッションだと思うほかはありません。

それはインスト中心であり、特にA面の「Free Spirit」は完全なニューロック、また続く「House of the Rising Sun / 朝日のあたる家」もアップテンポ仕立の強引なノリに熱くさせられますよ♪♪~♪

ところが、これは当時から言われていたことなんですが、実はここに収められている演奏はジミヘンではなく、巧みな贋作!?

それが今日までの、もうひとつの真相と疑われています。

う~ん、そう思えば、確かにエレキベースの音やグリグリのグルーヴが、1966年にしては進歩的過ぎる感じもしますし、ギターに使われているであろうエフェクターで作り出されたサウンドの響きが、英国で作られたエクスペリエンスよりも、はっきりした意図があるような……。

ちなみにジャケットに記載されたプロデュースは「Vidalia Productions」というあたりも、なにか思わせぶりな気がしますよねぇ~~。

でも、それでも良いんですよねぇ~、サイケおやじはっ!

なんていうか、気持良く騙されれば、それもファン冥利って事でしょうか。

例え贋作であったとしても、思わず熱くなって聴けるのが、このレコードなんですよっ!

本物であっても、極端に音が悪いブートよりは良心的!?

と言っては問題かもしれませんが、妙に憎めないのは確かです。

あぁ、尊敬すべき故人の命日であるにもかかわらず、本日は不遜な文章で申し訳ございません。

どうか、それもサイケおやじのジミヘン愛とご理解願いとうございます。

そして合掌。

■Loods Ends / Jimi Hendrix (Polydor)

さて、アーカイヴ商法と言えば、常に物議のあれこれを提供してくれるのがジミヘンの音源でしょう。

もちろんそれは故人の天才性に由来することは言わずもがな、急逝直前まで頻繁にやっていたスタジオレコーディングのソースが完璧な整理保存では無くとも、それなりに纏まっている事が逆に諸問題の根源かと思います。

また膨大に残れさているライプ音源の数々も、それが公式であれ、私的レコーディングであれ、全てに絶大な価値があるのですから、権利関係の煩雑さも含めて、今日ではどれがオフィシャルか、あるいはブートなのか、そういう区別が曖昧になっているものがどっさり!?

そこには裁判沙汰もあるらしいのですが、しかしファンにとっては、とにかく出てくるブツは片っ端から聴きたくなるのが偽りの無い心情ですから、例えそこに詐術や欺瞞があろうとも、お金を払ってしまう行為に罪はありませんよねぇ……。

さて、そこで本日のご紹介はジミヘンの死後、1974年春に編纂発売されたLPで、結論から言えば玉石混合!?

A-1 Coming Down Hard On Me Baby (1970年7月14日録音)

A-2 Blue Suede Shoes (1970年1月23日録音)

A-3 Jam 292 (1969年5月14日録音)

A-4 The Stars That Play With Laughing Sam's Dice

/ 賭博師サムのサイコロ (1967年7月18日録音)

A-5 The Drifter's Escape (1970年5月14日録音)

B-1 Burning Desire (1969年12月15日録音)

B-2 I'm Your Hoochie Coochie Man (1969年12月18日録音)

B-3 Have You Ever Been To Electric Ladyland (1967年10月25日録音)

まず、一応は未発表曲集をウリにしていながら、実は「賭博師サムのサイコロ / The Stars That Play With Laughing Sam's Dice」がシングル盤B面ながらも、既に世に出ていた隠れ人気曲という事で、アルバムの中では最高の完成度を示しているのは当然でしょう。まあ、ここまでLP未収録であった事に加え、それなりにリミックスが施されていますから、苦しい中にも大儀名文は成立しているのでしょう。

ですから、それを知ったファンにとってのお目当ては必然的に他のトラックに集中し、中でもジミ・ヘンドリクス(vo,g)、ビリー・コックス(b)、バディ・マイルス(ds,vo) が組んだバンド・オブ・ジプシーズによる1969年末から1970年録音の歌と演奏に対し、大いなる期待を抱いたのはサイケおやじばかりではないはずです。

そして完全に以前のエクスペリエンスとは異なる味わいを表出する「I'm Your Hoochie Coochie Man」のブルース&ソウルなジャムセッションは、明らかにジミヘンが次に狙っていたものの一端が感じられるんですねぇ~♪

あぁ、この重力過多な雰囲気は黒人ロックのひとつの典型でしょうか!?

特有の「淀んだ構成力」を聴かせる「Burning Desire」も、なかなか良いですねぇ~♪

しかしちょいと楽しみにしていた「Blue Suede Shoes」がスタジオ内のお喋りが半分というのは、大減点!?

ここにアルバム全体の散漫な印象、手抜きリサーチ等々が強く感じられ、ジミヘンの諸作中では低評価の要因があると思うほどです。

それは初っ端の「Coming Down Hard On Me Baby」にも強くあって、ここでのメンバーはジミヘン以下、ビリー・コックス(b) とミッチ・ミッチェル(ds) という、なかなか相互理解も進んでいるトリオのはずが、やはり未完成の誹りは免れないところ……。

ちなみに皆様ご存じのとおり、このトラックは後に全然関係のないスタジオミュージシャンによるオーバーダビングセッションで作り出された、最高のフェイクアルバム「クラッシュ・ランディング」に収録され、見事に復活するわけですから、素材としてはそれなりに凄いものがあるのです。

結局、このアルバムの弱点は、企画制作段階においてのスタッフの迷い(?)があったのかもしれず、一説によれば当時のジミヘンのマネージャーだったマイク・ジェフリーの離脱≒急死が要因という内情も……???

ですから、せっかく一番の目玉になるはずだった「Have You Ever Been To Electric Ladyland」の最初期バージョンが、実は全くの断片という強烈な肩すかしに許せないものを感じたとしても、それは天国のジミヘンには責任の無い話だと思います。

当然ながら、売れ行きも芳しくなったようで、リアルタイムではアメリカ盤が出なかったという実情も納得されるでしょう。

ところが、このアルバムには「Jam 292」と「The Drifter's Escape」いう、なかなか素敵なお宝が入っていて、まず前者はジミヘン十八番のワウワウを使ったアドリブプレイが強い印象を残しますし、後者はこれまたジミヘンが好んで歌うボブ・ディランの曲ということで、冷静に接すれば不相応なファンクギターが喧しい気もする後で、実は繰り返し聴きたくなる魔力があるんですねぇ~♪

演奏メンバー的にも、ジャケットにクレジットされていない面々、例えばダラス・テイラー(ds) とかスティーブン・スティルス(g,key) あたりの名前が取り沙汰される真相も含んでいるようですし、「Jam 292」に至っては後に発売される「ブルース」というオムニバスCDに収録された時、またまた凝ったミックスや編集が施されるのですから、たまりませんねぇ~~♪

ということで、所謂蔵出し企画の良し悪しが凝縮された感も強いアルバムです。

しかし主役がジミヘンである以上、リスナーの我儘はバチアタリであり、またそれに甘えたかのような発売元の遣り口は、両方ともジミヘン本人が決して望んでいなかった事は明らかです。

その意味で、一時は遺族の手によって体系的な復刻作業が進んでいながら、またまた最近の縺れ具合は様々な点において不明な発売元から多種多様な音源がダブったように登場するという、これは如何様に理由を捻り出したとしても、ファンにとっては有難迷惑でしょう。

少なくともサイケおやじの現在の立場は、そうです。

したがって、そういう未発表音源集を楽しまんと欲すれば、まずはリアルタイムで接していたアナログ盤LPを取り出すことに躊躇はありません。

残念ながら、この「ルーズ・エンド」はかなり以前にCD化されたっきり、今は廃盤状態という事もあり、皆様にはぜひともアナログ盤を探索鑑賞されん事をオススメ致します。