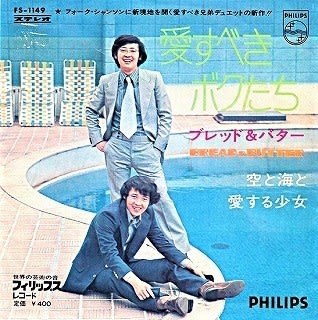

■愛すべきボクたち / ブレッド&バター (フィリップス)

グルーヴィな歌謡ソウル、あるいは弾けて明るいアイドル歌謡ポップス、時には「コブシ」も入った正統派歌謡曲を自家薬籠中の物にしていた筒美京平は、当然ながらシンミリシミジミ系の歌謡フォークを書かせても実に巧い!

その証拠物件の好例が、昭和45(1970)年秋にブレッド&バターが出した本日掲載のシングル盤A面曲「愛すべきボクたち」です。

もちろん、作詞は橋本淳ですから、筒美京平の作編曲にも安定感が滲み出たと申しましょうか、如何にも日本人好みの哀愁と言うよりも、ギリギリ演歌チックなメロディ展開を絶妙に入れ込んでの仕上げ方が、今となってはオシャレ系湘南サウンドの本家本元と認識されているブレッド&バターには馴染まないという先入観があるかもしれません。

しかし、実際に聴いていただければ、刹那の歌詞に附されたメロディは、やはり都会派のイメージが強いブレッド&バターが演じてこそ、ストレートにセンチメンタルな情感が伝わって来るんじゃ~ないでしょうか。

ところが、それが当時は幾分ハイブラウな印象も強く、平たく言えば「敷居の高さ」みたいな感じも確かに受けたわけで、結果的にヒットしたとは申せません。

そして月日が流れた昭和47(1972)年、同じ兄弟デュオのビリー・バンバンが同曲を「愛すべき僕たち」と変え、小谷充のアレンジでカバーすると、これがヒットしてしまったんですから、やはりブレッド&バターの存在は時代に先んじていたのでしょうか……。

サイケおやじとしては、決してそんな短絡的な要因だけでは無いと思いますし、昭和47(1972)年の我が国芸能界は爆発的な歌謡フォークのブームが真っ只中だった頃ですからねぇ~~、失礼ながら若干野暮ったいアレンジで歌われる「愛すべき僕たち」が、ようやくにして楽曲本来の素晴らしさを発揮出来たのだとすれば、やはり時代にアクセス出来たのは、ビリー・バンバンの持ち味であるハートウォームな感性でありましょう。

そして、さらに厳しいのは、ビリー・バンバンの「愛すべき僕たち」のヒットにより、確かブレッド&バターが「愛すべきボクたち」を再発した記憶があるんですが、それすら空振りだったという……。

う~ん、結局は「橋本淳&筒美京平」と「ブレッド&バター」の相性は悪かったんでしょうか……?

それは皆様ご存知のとおり、ブレッド&バターは公式レコードデビューとなった最初のシングル曲「傷だらけの軽井沢」、続く「マリエ」、そしてこの「愛すべきボクたち」と3作続けて筒美京平が作曲やアレンジに関わっていながら、ど~してもヒットには届かず、それでいて仕上がりは決して悪くないんですから、相性云々を考えざるを得ないと……。

ちなみにブレッド&バターが、いよいよブレイクするのは昭和49(1974)に出したシングル曲「誰が好きなの」あたりからでしょうか。以降「ピンク・シャドウ」「夕暮れ」「ともしび」等々の小ヒットを続け、ついにユーミンから提供された「あの頃のまま」で人気を不動にしたのは昭和54(1979)年になっていましたですねぇ~~。

だからこそ、サイケおやじとしては、筒美京平の追善に事寄せて、デビュー期からの3枚のシングル盤で聴かれるブレッド&バターの再評価を望むところです。

ということで、それにしても晩秋にはシミジミ系歌謡フォークがジャストミートしますねぇ~~ (^^♪

オシャレなブレッド&バターならではのハーモニーとコーラスが心地好いです ♪♪~♪