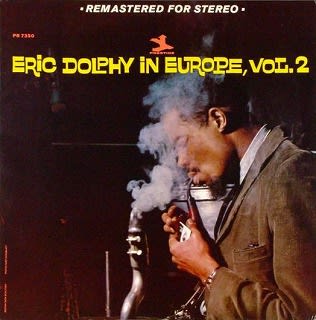

■Eric Dolphy In Europe, Vol.2 (Prestige)

ついに今年も最終日、本当にアッという間の1年だったという思いではありますが、仕事は掛け持ちでゴッタ煮状態でしたし、これまで気脈を通じていた関係者のリタイアが相次ぎ、さらには終盤の山場では自らが原因不明の病で倒れるという不始末……。

正直、追い込まれた1年でした。

しかし皆様のご厚情に支えられ、中断しつつも、なんとかプログは継続出来ましたし、本サイトの「サイケおやじ館」も更新が停滞しているのに訪問して下さるお客様がいらっしゃるというありがたさは、本当に身に染みて感謝です。

ただし振り返れば、仕事という大義名分によってダーティな事をやっている自分自身に言い訳ばかりだったのも情けない……。

そこで本日はピュアな心意気といえば、この人しか無いというエリック・ドルフィー!

ご紹介のアルバムは単身乗り込んだ欧州でのライプ演奏から作られたもので、アナログ盤としては3枚に分散発売された「イン・ヨーロッパ」シリーズの第2集ですが、以前にご紹介した「Vol.1」同様、物凄いエネルギーとインスピレーションに満ち溢れた傑作になっています。

録音は1961年9月6&8日、メンバーはエリック・ドルフィー(as,fl) 以下、ベント・アクセン(p)、エリック・モーズホルム(b)、ヨルン・エルニフ(ds) という、当時はデンマークを中心に活動していた俊英リズム隊ですから、エリック・ドルフィー本人もアメリカとはちょいと違った味わいがあるリズム&ビートの中で、唯我独尊を貫く名演を披露しています。

A-1 Don't Blame Me

スタンダード曲を素材に、エリック・ドルフィーが抽象的で夢見るようなフルートを聴かせてくれる演奏ですが、じっくり構えて中盤以降はグルーヴィなノリを構築していくリズム隊とのコンビネーションも侮れません。

何よりもエリック・ドルフィーの素晴らしい歌心が満喫出来るんですよねぇ~♪

もちろんミステリアスなムードを滲ませるという十八番の中には、例の跳躍しての急速フレーズも使われていますが、それは決して意味不明なものではなく、モダンジャズ特有のスリルとサスペンスを表現する手段のひとつだと思います。

そしてリズム隊のナチュラルなフィーリングが、これまた素敵♪♪~♪

特に重厚な4ビートウォーキングを聴かせてくれるエリック・モーズホルムに対し、若気の至りでしょうか、途中でスティックを落としたりするスットコドッコイなドラミングで、一風変わったノリを叩き出すヨルン・エルニフが憎めません。

またビバップを欧州的に発展継承させたようなベント・アクセンも印象的ですよ。

う~ん、まさにアルバムのトップに置かれるだけの名演に偽り無し!

A-2 The Way You Look Tonight

これまた有名スタンダード曲ではありますが、モダンジャズの慣例どおりとはいえ、恐ろしいまでの急速ビバップでやってしまうエリック・ドルフィー以下、バンドの勢いは最高潮です。

あぁ、こんな強烈なアルトサックスのアドリブ地獄は、チャーリー・パーカー以降では一番その領域に迫った成果じゃないでしょうか。とにかく瞬時の緩みも感じさせない緊張感と猛烈なエネルギーの発散は尋常ではありません。

当然ながらジルジルと鳴り続けるエキセントリックな音色と跳躍しては急降下する特有のフレーズ構成は、エリック・ドルフィーの存在証明!

そして真っ向から逃げない姿勢のリズム隊も実に熱いですねぇ~~♪

特にヨルン・エルニフのトンパチなドラミングは個人的に高得点! エリック・ドルフィーに対して、ここまで熱血で挑めるのは、まさに若いって素晴らしい~~♪

ですから続くベント・アクセンのピアノのパートに入っても、ブレイクのストップタイムのスリルが意想外というか、実は私有のステレオ盤は左にアルトサックスとドラムス&ベース、右にピアノと観客の拍手声援というミックスなんですが、そんな泣き分かれの定位が、ここでは素晴らしいスリルの演出に一役買っている気がするほどなので、ここはぜひとも皆様にステレオミックスをお楽しみいただきたいところです。

ちなみに時折入る素っ頓狂な叫び声(?)は、もしかするとヨルン・エルニフだったら、ますます憎めない奴という感じです。

B-1 Miss Ann (Les)

幾何学的なテーマメロディはエリック・ドルフィがビバップを意識して書いたものでしょう。それがまたまたの過激なアップテンポで演じられる時、そこには間違無くモダンジャズの神様からの御加護があると感じるのはサイケおやじだけでしょうか。

ちなみにアルバムジャケットに「Miss Ann」と記載された曲タイトルは、本当のところ「Les」が正解で、それはエリック・ドルフィーの最初のリーダー盤「アウトワード・バウンド(New Jazz)」に、また「Miss Ann」は3作目の「ファー・クライ(New Jazz)」に入っていますので、聴き比べも楽しいわけですが、確かに曲調は似ていますよねぇ。

ただし、やっぱりライプの現場における熱気は格別なものがありますから、瑣末な事に拘る必要もないでしょう。

そこでは自らの気持に正直としか思えないエリック・ドルフィーに対し、幾分確信犯的なリズム隊の伴奏、さらにベント・アクセンのアドリブとバンド全体が発散するコンビネーションの攻撃性が、実に心地良い興奮を演出しています。

う~ん、それにしてもエリック・ドルフィーが吹きまくるアルトサックスの「鳴り」は強靭!

B-2 Laura

これも良く知られたスタンダード曲ではありますが、初っ端から無伴奏で自由自在に空間を浮遊するエリック・ドルフィーのアルトサックスの前には???の気分にさせられるでしょう。

ところがいよいよ曲メロがフェイクされるパートになると、瞬時に絶妙の和みが提供されるんですから、たまりません!

しかもそこからナチュラルにアドリブされていく演奏展開の凄さは、その飛躍感とジャズ者にだけ分かってもらえれば、それでOKとでも言いたげな自己満足が十分条件になっていて、サイケおやじは心底、シビれきってしまいますねぇ~♪

ですからエリック・ドルフィーがリアルタイムで一般大衆を喜ばせるようなヒット演奏も出せず、それゆえに赤貧の生活から抜けだせなかったのも納得する他はないと思うんですが、しかし何よりも必要以上に媚びたり、迎合しなくとも良かったのは、ある意味での幸せじゃないでしょうか。

もちろんエリック・ドルフィーだって、お金はあれば便利だと思っていたはずでしょうが、しかし残された演奏でしか本人に接しえない大多数のファンにとっては、まさにピュアな宝物を与えられた気持になる事を、天国のエリック・ドルフィーは分かっているに違いありません。

ということで、何度聴いても心が素直に洗われるような、実に素晴らしい演奏集です。

そこには当然ながらジャズ特有のスリルや醍醐味が満載なのは言わずもがな、個人的にはあまり好んでは使いたくない「精神性」という部分も強く感じられます。

ちなみに演奏そのものの録音も、ライプ特有の臨場感があり、また同時にエグ味とエッジの強い感覚が如何にもモダンジャズ! 既に述べたように、私有はステレオ盤なんですが、出来ればオリジナルのモノラル盤も欲しいと願っているアルバムです。

最後になりましたが、本年も最初の頃からジャズモードになかなか入れず、ちょいと自分でも辛苦したのが正直な気持です。

それが最後の最後になって、不思議と自然にジャズを楽しんで聴けるようになったのは、来年に繋がる何かの予兆なのでしょうか。

今年も本当にありがとうございました。

そして来るべき新年も、よろしくお願い致します。