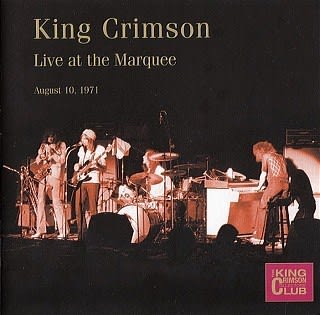

■Live At The Marquee August 10, 1971 / King Crimson (King Crimson Collector Club = CD)

★Disc One

01 Pictures Of A City

02 Formentera Lady

03 The Sailors Tale

04 Cirkus

05 The Letters

06 Cadence And Cascade

★Disc Two

01 Improv

02 Ladies Of The Road

03 RF Announcement

04 21st Century Schizoid Man

所謂アーカイヴ物の発売は嬉しい事にはちがいありませんが、問題はそこにミュージシャン側の意向がどの程度反映されているのか?

という事かもしれません。

実際、輝かしい偉業を達成したミュージシャンが、それによって商売優先主義の犠牲になった例も少なくない事は、皆様ご存じのとおりです。

しかし、逆にミュージシャン側が主導した場合は、例え玉石混交という誹りがあろうとも、アッと驚く超絶の「お宝」がプレゼントされる事があるもんですから、ファンやマニアにとっては、アーカイヴ物に手を出す危険な遊戯が止められないわけでして、そ~ゆ~ところに逸早く先鞭をつけたひとりが、バンド結成以来のオリジナルメンバーである、キング・クリムゾンの御大ロバート・フリップでした。

それは過去の放送用ライブ音源を発掘&集成し、普通の店でも買えるように商品化したに留まらず、個人所有していたサウンドボード音源やアウトテイク等々、さらにはこれまで違法流通していたブートまでも集めてリマスターした音源等々も含め、それらを新規に設立した「キング・クリムゾン・コレクターズ・クラブ」という会員組織を通じて販売し、それも会員資格が当初は欧米在住に限定するという、なかなかの信心を求められる手法は如何にも御大の「らしさ」でした。

ところが、世界的にもクリムゾン信者が多い我が国では、特別に一般のレコード会社からの配給を承認された音源もあり、また前述「キング・クリムゾン・コレクターズ・クラブ」から出たCDを輸入盤という形で販売する店もあった事は周知の事実!

また、ネットの普及により、音源だけの配信=ダウンロード版の販売もスタートしたのは、さらにコアな「お宝」が流通するマニア泣かせの状況であります。

で、本日ご紹介の2枚組CDは、まさにその点において白眉の傑作!

録音は1971年8月10日、ロンドンのマーキークラブにおけるライブレコーディングで、メンバーはロバート・フリップ(g,mellotron) 以下、メル・コリンズ(sax,fl,mellotron)、ボズ・バレル(vo,b)、イアン・ウォーレス(ds,vo) の他に当時のバンドのブレーンのひとりでもあったピート・シンフィールドが音響効果と照明担当としてクレジットされており、時期的には4作目の公式LP「アイランズ / Isllands」や暴虐のライブ盤「

アース・バウンド / Earthbound」と同じ線上にある演奏が、良好な音質で存分に堪能出来る優れ物ですよっ!

なにしろ当初は前述した「ネット配信」だけの音源でありながら、こ~してCD化されたという事実だけでも、フリップ翁のお墨付きは絶対の証でしょうし、繰り返しますが、実際に聴けば納得のライブ音源としか言えません。

それはザクザクにギザギザなクリムゾン流儀のヘヴィロック「Pictures Of A City」が、しかしこれはハードロックというよりも、極めてジャズっぽい、そのアドリブパート等はメル・コリンズを筆頭にフリージャズに接近した演奏になっていますし、続く「Formentera Lady」はジェントルなスロー曲の中にロバート・フリップのギターはモロにジャズ!?

しかも中盤からグループとしてのノリが発生すると、そのブリディッシュフォーク系の曲メロを徹頭徹尾ジャズで解釈せんとするメル・コリンズのテナー or アルトサックスが実に心地良く、そのまんまの流れで「The Sailors Tale」に入っていけば、今度は陰鬱なベースのリフも印象的なシンプルな構成の中、フルートが実に心地良いという、いゃ~、これはやっぱりロックジャズだなぁ~~~♪

もちろん深淵な企みが滲むロバート・フリップのギターや終盤でスピーディーな展開を聞かせるバンドアンサンブルも良い感じ♪♪~♪

というか、かなり自由奔放な演奏ではありますが、メンバー間には、きっちりと暗黙の了解があるにちがいありません。

ですから、スローなパートとへヴィロックが交錯する「Cirkus」における中間部のオトボケジャズも憎めませんし、暗い哀愁の美メロ曲「The Letters」でのアドリブパートがどこまでもフリージャズに傾こうとも、今、どこが演じられているのかが分かるのは、なかなか楽しいところでしょう。

当然ながら、サウンド作りというか、諸楽器担当各人の責任の所在もはっきりしていますので、特にノイジーなギターの響きが実にたまりませんし、最後の最後でちらりと聴かせてくれるジャズ的なコードの魅力には、ハッとさせられますよ♪♪~♪

そこで最初の締め括りとなる「Cadence And Cascade」こそは、皆が大好きなクリムゾンAORとでも申しましょうか、ソフト&メローな曲メロやコード進行の妙が、ここではさらにジャズっぽく、当然ながら、メル・コリンズのフルートも気持ち良過ぎますねぇ~~~♪

ちなみに全曲を通してのボズ・バレルのリードボーカルは、ど~してもグレッグ・レイクと比較されてしまう宿命があるんですが、なかなかどうして、その歌唱表現は素晴らしいと思います。

ただし、ベース奏者としてはグループ加入時にロバート・フリップから特訓されたという、決して熟練の名手ではなかった所為もあり、またここでの録音状況も、幾分ベースに関しては不明瞭な印象なので、失礼ながら、正直に言わせていただければ、後任のジョン・ウェットンだったらなぁ……、という思いが捨てきれません。

それを殊更強く感じるのが、27分近い強烈なジャズインスト「Improv」で、テーマは完全な4ビートによるロバート・フリップのギターリフから始まり、そこにロックビートを交えながら展開される演奏の中で、メル・コリンズの激しいアドリブは完全なモロジャズですし、イアン・ウォーレスの「間」を活かしたドラミングが大車輪ドラムソロへと発展していく様も痛快ということは、つまり……、ど~してもここでボズ・バレルのベースにツッコミが不足している感が拭いきれないのです……。

しかし、それでもここでの演奏は緊張感に溢れ、まさにこの時期だけのキング・クリムゾンが、これぞっ!

ですから「Ladies Of The Road」から尚更にリラックスしたムードが発散されるのもムベなるかな、しかし絶対にダラけない厳しさは素晴しく、これまた皆様には説明不要かとは思いますが、全くジョン・レノンっぽいビートルズ風の曲メロやサウンドは揺るぎない魅力として、あぁ~、キング・クリムゾンはやっぱ真・英国バンドなんだなぁ~~、と認識を新たにするところです。

こうしてステージライプは、いよいよの大団円!

おまけに直前には如何にも英国っぽいメンバー紹介がロバート・フリップによって行われ、最後に本人以外のメンバーが如何にものオチをやらかすのは、本当に微笑ましいので、思わず笑ってしまいますが、それがあっての「21st Century Schizoid Man」ですから、その場の観客が羨ましいですよぉぉぉぉぉぉ~、本当にっ!

ということで、既に述べたとおり、音質的にも例えば「

アースバウンド / Earthbound」あたりと比較しても、各段に聴き易いはずですし、個人的には幾分低音域が物足りないという感じではありますが、それは贅沢というものでしょう。

実はこの「マーキークラブ音源」は当日を挟んで3日分がクリムゾン側から公開されているようですが、音質的にはこれがダントツです。

そして、だからこそ、当初から曖昧な存在感であったライブギグにおけるピート・シンフィールドの役割が解明されたというか、演奏の各所に附されたエコーや音響効果は、それじゃ~ないかと推察するところで、特に「Improv」でのドラムソロに被せられたシンセの如きサウンドエフェクトやギターのアドリブソロがステレオでは左右に激しく移動を繰り返すというケレンは、今となっては古い遣り口かもしれませんが、それも当時ならではの仕掛けでありましたですねぇ~~♪

また、バンドそのものの発展性については、デビューアルバム「

クリムゾン・キングの宮殿 / In The Court Of The Crimson King」から永遠の代表曲「21st Century Schizoid Man」は言わずもがな、2ndアルバム「ポセイドンのめざめ / In The Wake Of Poseidon」からの「Pictures Of A City」と「Cadence And Cascade」、3rdアルバム「リザード / Lizard」からの「Cirkus」、そして未だ発売前であったと思われる4thアルバム「アイランズ / Islands」から、だとすれば新曲であった「Formentera Lady」「The Sailors Tale」「The Letters」「Ladies Of The Road」という演目を鑑みれば、所謂「静」と「動」のバンスも鮮やかなチョイスは流石だと思いますし、逆に言えば、その半分近くを占める新曲を活かすべく仕組んだプログラムの妙でありましょう。

また、聴き逃せないというか、思わず「うっ」と唸らせられるのが、殊更ロバート・プリップが弾いてしまうフレーズの中には既に次作「

太陽と旋律 / Larks' Tongues In Aspic」以降のキメやリツクがきっちり浮かび上がっている事で、そのあたりが混濁しつつも、思いっきりジャズってしまった「Improv」の正体なのかもしれません。

ところが、これは歴史的現実になってしまいましたが、このメンバーからピート・シンフィールドが抜けて敢行された翌年のアメリカ巡業では、例えば「アースバウンド」でも聴けるように、野放図とも思えるロックジャズ~ソウルジャズが展開されていたギグもあったのですから、ここでの整合性を優先させたが如きライブ演奏は、なかなか個人的には好感が持てます。

ただし、「21st Century Schizoid Man」に関しては、ちょっぴり予定調和的とでも申しましょうか、「

アースバウンド / Earthbound /」で聴かれたような大暴れと激しいリフの迫力が足りない気がするので、これまた贅沢は敵だっ!

という思いで自戒しております。

そしてクリムゾン中毒はますます進行し、アーカイヴ物への危険な遊戯へも深入りしていくのでした。