ちょっと被災地の某所へ行ってきますので、2~3日ほど休載致します。

悪しからずご了承下さい。

よろしくお願い致します。

■Ohio c/w 自由の値 / Crosby, Stills, Nash & Young (Atlantic / 日本グラモフォン)

ロックもアルバム単位で聴く時代になったればこそ、シングル盤でしか発売されなかった曲が後に貴重になった事例は数知れません。

例えば本日ご紹介のシングル盤両面に収録された2曲は、発売された1970年初夏以降、言われるほどヒットしていませんでしたし、クロスビー・スティルス・ナッシュ&ヤング=CSN&Yにとっては大名盤アルバム「デジャ・ヴ」を出し、その人気絶頂の証でもあった大規模な巡業の真っ只中ということで、特に我国ではちょいと的が絞れていなかったような気がします。

というか、A面に収録されたニール・ヤング作の「Ohio」は、オハイオ州の大学で実際に起きた州兵による学生狙撃事件を歌った内容でしたから、当時は日本でも活発だった学生運動への影響等々を含む、なかなか微妙なものが洋楽マスコミにはあったのかもしれません。

ただしリアルタイムの我国ロックファンは、そこまで歌詞の内容を云々して聴くほど語学力が身についていた者は少なかったと思うんですよねぇ。同じく海外の社会情勢にしても、ネットが普及している現在とは雲泥の差という情報の不足が当たり前でしたし……。

ですから、これが売れなかった理由は、実はもうひとつの推測が可能です。

それは翌年春に発売された2枚組ライプアルバム「4ウェイ・ストリート」に、この2曲がしっかりと入っていたんですねぇ~~。

しかも結論から言うと、それほどシングル盤のスタジオバージョンと変わらない仕上がりだったんですから、サイケおやじは長い間、これはそこからの先行シングルだと思い込んでいたほどのお粗末でした。

まあ、それほどCSN&Yの歌と演奏は完成度が高かったと言えば、全くそのとおりなんでしょうが、それにしても「Ohio」ではイントロからニール・ヤングならではのギターが印象的なフレーズをキメまくり、ずっしり重いビートを土台に歌われる刺激的な曲メロを彩る分厚いコーラスワークの素晴らしさっ!

何度聴いても、当時のCSN&Yの充実が堪能されるばかりです♪♪~♪

またB面の「自由の値 / Find The Cost Of Freedom」はスティーヴン・スティルスが書いた静謐なアンプラグド曲で、前述のライプ盤でもオーラスに収められていたとおり、実際のコンサートでも締め括りで歌われていたほどの自信作(?)だったと思われますが、とにかくここでの前半で聞かれる2本のアコースティックギターによるアンサンブルは、スタジオ録音ならではの緻密さが良い感じ♪♪~♪

そして後半では、まさに心が和むハーモニー&コーラスワークが、CSN&Yの真骨頂でしょう。

2分に満たない短いトラックですが、1970年代ロックの本当の桃源郷が現出しますよ。

ということで、以上の真実にサイケおやじが気がついたのは、1970年代も半ばを過ぎていましたから、このシングル盤を入手するのも相当な根気が必要とされました。

なにせ、売れていませんでしたからねぇ……。

そして最後になりましたが、皆様も既にご承知のとおり、掲載した日本盤のピクチャースリーヴは、当時の日本グラモフォンが十八番のトホホ系!?!?

だってウリのA面はニール・ヤングが主役の曲なのに、スティーヴン・スティルスがどちからといえばファンに背を向けた姿ですし、その奥にいると思われるニール・ヤングの尻出し姿勢も??? もちろん顔が写っていないのは大減点でしょう。

おまけにこんな写真と言えども、一応はライプからのステージショットなんですから、これが前述した「4ウェイ・ストリート」からのカットと思い込んだファンがいても、当然至極じゃないでしょうか……。

そんなこんなから、結果的に幻寸前のこの2曲のスタジオバージョンも、どうにか現在はボックスセット等でCD化されていますが、そうだとしても、なにか消えるべき宿命を負わされているような気がします。

洋楽ファンに罪はないんですけどねぇ。

■逃亡者 c/w Cruel Sea / 寺内タケシとブルージーンズ (キング)

なんだかんだ言っても、やっぱり寺内タケシのエレキは凄いっ!

何度聴いても、それを痛感させられるのが、本日ご紹介のシングル盤両面2曲です。

ご存じのとおり、これが発売された昭和40(1965)年夏と言えば、アストロノウツやベンチャーズを筆頭にするエレキブームにより、日本国中がいろんな意味でシビれていたわけですが、そうした外タレ以上の影響力を発揮していたのが、既にエレキの神様と崇められていた寺内タケシだったと思います。

なにしろ前年に大ヒットさせた「太陽の彼方に」は言わずもがな、連日のライプ活動やテレビ&ラジオ出演は途切れることが無く、レコードの発売も毎月のように新譜が出るという人気は驚異的でした。もちろん自らが率いるバンドのブルージーンズ共々の大ブレイクだったのは言わずもがなでしょう。

当時のメンバーは寺内タケシ(g)、加瀬邦彦(g)、岡本和夫(g)、鈴木八郎(org)、石橋志郎(b)、工藤文夫(ds) という、まさに鉄壁の布陣でしたから、レコーディングされた演奏の充実度は世界に出してもトップクラスの仕上がりになっていたのです。

しかも演目のほとんどがベンチャーズの人気バージョンやリアルタイムのヒット曲だったのですから、その意気込みと自信は相当なものだったと思いますし、実際に聴いて吃驚のエレキ性感度は絶大!

この2曲にしても、共にベンチャーズによって決定的な名演が残され、同じカップリングによるシングル盤も発売されていながら、寺内タケシとブルージーンズは勝るとも劣らない存在感を聴かせてくれるのですから、たまりません♪♪~♪

まずA面の「逃亡者 / The Fujitive」はベンチャーズのバージョンを基本にしたイントロの犬の遠吠えをメンバー達のエコーを強調した声色で表現するという手法が潔く、このあたりはライプステージでの実演を意識したアレンジだったんでしょうか?

そして何よりも凄いのがテーマリフで寺内タケシが披露する強烈な3&6連フレーズのピッキングと運指のコンビネーションで、もちろんそれによって放出されるソリッドなエレキの轟音も最高ですよっ!

ちなみにベンチャーズのバージョンは、このパートでリードを弾くノーキー・エドワーズがピックと中指の合わせ技によるカントリーロック系のテクニックを聞かせてくれますが、寺内タケシはピック弾きオンリーじゃないでしょうか? とにかく強靭なロック的リズム感が要求される曲とアレンジですから、これをコピー出来れば、リッチー・ブラックモアのフレーズだって楽々だと思いますねぇ~。もちろんサイケおやじは、どっちも出来ないわけですが……。

また特筆されるのがブルージーンズによる野太いビートの構築力で、これは当時のキングレコードの録音技術の優秀さを示すものでしょう。それゆえに終盤で炸裂する寺内タケシのリフの変奏から本家「Terry-sh」なフレーズによるアドリブがフェードアウトしてしまうのは、本当に残念の極み!?

しかし、これで良いんですよねぇ~~♪

もっと聴きたいっ!

そう思わせるプロデュースの妙と演奏が完璧に融合した名演だと、聴くほどに確信させられますよ♪♪~♪

そしてB面の「Cruel Sea」が、これまた凄いですっ!

オリジナルは所謂リバプールサウンドの人気バンドだったダコタスが1963年にイギリスでヒットさせた名曲ですが、やはり翌年にカパーしたベンチャーズの演奏によって、我国では知られたメロディでしょう。

ですから寺内タケシとブルージーンズも必要以上にそれを意識していたと思われますが、聴いてみれば納得するしか無いというリズムとビートが生命線の曲展開において、幾分性急なベンチャーズのバージョンに対し、ブルージーンズはヘヴィな質感までも表現したバンドの一体感が圧倒的な迫力!

もちろんサビのキメとなるトレモロフレーズは寺内タケシが十八番ですし、リズム&サイドギターとのアンサンブルも圧巻としか言えません。

ということで、これだけ勢いのあるレコードを出してしまえば、もう寺内タケシとブルージーンズの突進は止まりません!

秋からは畢生のエレキインスト「涙のギター」をメガヒットさせ、年末には出演した東宝映画「エレキの若大将」公開に伴い、その主題歌として加山雄三が歌った「夜空の星」で強烈なギターサウンドを響かせ、日本中を狂熱させたのです。

つまりはエレキだけでなく、日本のロックの夜明けをも告げたのが寺内タケシとブルージーンズだという真実は、決して忘れられることは無いでしょう。

そう思い込むサイケおやじは結局、絶対にエレキのシビれから逃亡出来ないだろうと、今日も自覚するのでした。

例によって病院通いの為、本日の1枚は休載させていただきますが……。

それにしても医薬品不足のため、薬は1週間分しか出ませんでしたし、節電も徹底していましたですね。

待合室の話題も被曝関連が多かったような……。

放射線科の前を通る時には、ちょいと身構えたり……。

明日はどうなるのでせう。

■Do Wah Diddy Diddy c/w What You Gonna Do

/ Manfred Mann (EMI / 東芝オデオン)

今では我国でも確固たる人気があるであろうマンフレッド・マンも、その全盛期だった1960年代中頃以降の所謂ブリティッシュビートブームの中では、流行っていた記憶がサイケおやじにはちっともありません。

同様の事は例えばキンクスあたりにも言えると思うのですが、マンフレッド・マンはそれ以下というか……。

ですから本日ご紹介のシングル盤A面曲「ドウ・ワ・デイディ・ディディ / Do Wah Diddy Diddy」にしても、1964年秋の英米ではチャートトップの大ヒットでありながら、日本ではラジオの洋楽番組でワンコーラス程度が流れれば良い方という扱いじゃなかったでしょうか。

まあ、このあたりはサイケおやじの思い違いかもしれませんが、とにかく個人的にはマンフレッド・マンに目覚めたのが1970年代中頃だったいう現実からすれば、その全盛期を聴いたのは全て後追いでした。

そして集め始めたレコードの中で、特に苦労したが当時の我国では入手が困難だった英国仕様のオリジナルアルバム群と並んで、リアルタイムで出されていた日本盤シングルの数々だっんですが、それがある偶然からデッドストックが大量に発見され、その中の極一部がサイケおやじの所へやって来てくれたのは僥倖でした。

もちろん本日の掲載分も、そうやって入手出来た1枚ではありますが、やっぱり悲しいのはマンフレッド・マンがリアルタイムで売れていなかったという真実を再認識させられたことでしょうか……。

まあ、それはそれとして、しかしA面の「ドウ・ワ・デイディ・ディディ」は非常に良く出来たR&Bポップスだと思います。

オリジナルはアメリカの職業作家コンビとして夥しい名曲を残したジェフ・バリー&エリー・グリニッチが書いたもので、同年初頭にエキサイターズのバージョンがヒットしていたようですが、とにかくそれをイントロからキャッチーなオルガンサウンドで再構築したアレンジと演奏は、聴くほどにグッとシビれます♪♪~♪

そして強いビートとエグ味の強いボーカルに溌剌としたコーラスで歌われる泣きのメロディは、どうしてこれが日本でヒットしなかったのか? 特にサビの展開は絶品なんですけどねぇ~~。

ちなみに当時のマンフレッド・マンのメンバーはマンフレッド・マン(p,org,vo)、ポール・ジョーンズ(vo,hca)、マイク・ヴィッカーズ(g,b,sax,key,vo)、トム・マッギネス(b,g,vo)、マイク・ハグ(ds,vib,vo) という5人組で、特にポール・ジョーンズは翌年に独立してからはアイドル的な人気でブレイクしたほどですから、決してマイナーな存在ではなかったはずなんですが、おそらくはリアルタイムで爆発していた我国のエレキブームの中では、オルガンやサックスをメインにする彼等のサウンドは違和感があったのでしょうか……?

しかし、そういう事を言ってしまえば、同時期に日本でも人気があったデイヴ・クラーク・ファイヴだって、音楽的な基本的姿勢やバンドの形態は似ていたんですから、ますます分かりません。

そこでB面の「What You Gonna Do」はメンバーの共作となるブルースロック調ということで、基本的にはブッカーT&MG's のスタイルを踏襲しつつも、アクの強いボーカルとハーモニカ、アグレッシプなドラムスとヘヴィなペース、さらに熱いオルガンアドリブとツッコミ鋭いギターという、なかなか強烈な歌と演奏が楽しめますが、そうしたドロドロの感性は明らかに日本のポップスファンにとっては早すぎたニューロックグルーヴだったような気がします。

尤も、この曲にしたって、アラン・プライスが在籍していた頃のアニマルズに近い部分が多々散見されるのですから、う~ん……。

ちなみに前述したブッカーT&MG's については今日、所謂スタックス系の南部ソウルを支えた有名インストグループして知られていますが、当時のサイケおやじはそんな事は知る由もありませんでしたから、これまた完全な後付け理論です。

ただしエレキブーム時にテレビで人気があった勝ち抜き番組「世界へ飛び出せ」で模範演奏をやっていたスパイダースが、時にはキーボード主体で演じるインスト物にそういう味わいがありましたですねぇ。

閑話休題。

そこで今日のマンフレッド・マンに対するお若い皆様の人気とは、1967年頃から顕著になるソフトロックでジャジーな感覚が発見されての事らしいのですが、やはり初期のディープなR&Bフレイヴィーがあってこその魅力じゃないでしょうか。

実はサイケおやじにしても、確かにカラフルなポップス風味のジャズっぽさを演出していたその頃の歌と演奏は好きなんですが、結局はリアルタイムでの我国ではブレイク出来なかった事実を鑑みれば、進み過ぎていたのか、あるいは的外れのバンドだったのか、答えはこの先も出せません。

まあ、それだけマンフレッド・マンは奥が深いグループなのでしょう。

個人的には再び初期の音源に魅力を感じております。

仕事でトラブって、実は昨夜から出張してますが……。

お偉方の物分かりの悪さ、何時もながらの安易な姿勢には辟易です。

そんな時、石原知事の「泣き」と「激怒」を見せられると、尚更ですよね。

この人は度々の暴言と意見の合わない者を排撃する姿勢が強く、個人的には偏ったリーダーという見方をしているんですが、やっぱり部下の為に泣いてみせるという部分は流石かもしれませんねぇ。

もちろん選挙が近いので、それ用のパフォーマンスも含まれていたと思いますが、そうだとしても、気持良く騙されてしまいそうな雰囲気は簡単に真似出来るものではありません。

う~ん、実に悔しいっ!

尤も、それは現総理以下、他のリーダーがだらしない証であって、こんな国家存亡の危機にあって、一番支持されていない内閣が存在していたのは国民の不幸以外の何物でもないでしょう。

まあ、それはそれとして、とにかく現場で苦労する者の気持さえ分かってくれれば、よしっ、男にしてやろうっ! と上司を立てる勢いも強くなるはずですし、もうちぃ~っとはヤル気も出るんですが……。

という事で、またまた嘆き節優先で本日の1枚はお休みさせていただきました。

暴言乱文共々、ご容赦下さいませ。

■明日を祈る c/w なんでこんなに / 堺正章 (Fhilips)

未曾有の大災害から逃れて来た友人が、無事だった家族と一緒に某所へ身を寄せているというので、昨日は会いにいってきましたが、もちろん旧交を温めるなんて事はあるはずもなく、今後の事も含めて様々な対処や相談が山の様でした。

そこには決して報道されていない現地の悲惨な状況、また政府や各方面から発表されている事象が如何に一方的な情報操作(?)であるか、疑わざるをえないものが多々ありましたですねぇ……。

例えば件の友人は頭から顔にかけて火傷しているんですが、現地では応急処置の塗り薬程度の医療しか受けられず、また骨折していたとしても、とりあえず動ける者は簡易ギプスでもしてもらえれば良い方だというのですから、どうしようもありません。

食料や水の不足は言わずもがな、衛生状態も最悪であり、加えてストレスや不安から喧嘩沙汰は日常茶飯事という雰囲気も、充分に予測しつつ、納得するしかありませんでした。

その上、被災地や避難して空き家になったところから略奪や空き巣を働くという大馬鹿野郎が大勢出没しているというのですから、穏やかではありません。もう、これはとても日本人とは思えぬ所業で、呆れるというよりも、嘆かわしいですよっ!

そんなこんなは、まだまだどっさり聞かされましたが、とてもここには書くことの出来ない話が多く、当然ながらマスコミで取り上げることも憚られるものが……。

しかし、そういう状況の中でも復興の歩みは遅々としていながらも着実に進んでいるようですし、漁業を営んでいた友人にしても、何時の日か再び海へ出るという気力を失っていなかったのは明るい希望でしょうか。

さて、そこで本日ご紹介は、既に芸能界の大御所となった堺正章がスパイダース解散直前の昭和45(1970)年4月に発売したソロ名義のシングル盤で、一応はジャケットに「ザ・スパイダース」と表記もありますが、おそらく演奏パートはスタジオミュージャンを動員して作られたものと推察しています。

ですからAB両面ともに作詞:サトウハチロー、作曲:中村八大という当時のヒットメーカーによって書かれた楽曲の仕上がりが、如何にもポップス路線の歌謡曲という当時の流行最先端を演じたものになったのも自然の成り行きだと思います。

特にA面「明日を祈る」は失われた希望を再び求め、何かを探して旅立つ心境をじっくりと歌いあげる堺正章の地味ながらハートウォームなボーカルが心に染み入りますよ。もちろんスローな曲メロには日本人好みの「泣き」が滲み、人生の新しい船出を綴った懐の深い歌詞と川口真の密やかにソウルフルなアレンジも良い感じ♪♪~♪

またB面「なんでこんなに」が、これまた素敵なソフトロックの隠れ名曲として近年は評価も高い仕上がりなんですが、実はこれ以上ないほど不条理な歌詞がアップテンポの明るいムードで歌われるという、実に「逆もまた真なり」現象が強烈な印象を残します。

ちなみにこちらは中村八大のアレンジということで、そのジャズっぽいお洒落なフィーリングが当時リアルタイムで流行していたA&M系のサウンドに近くなっているのは、流石に先見の明というところでしょうか。

言うまでもなく、本日のサイケおやじは、このシングル盤を被災した友人のために取り上げた次第です。

今は友人のご一家も避難所生活ですから、音楽なんて聴く余裕もないと思いますが、次に訪ねる時には iPod にでも入れて、この2曲を持参しようと思っています。

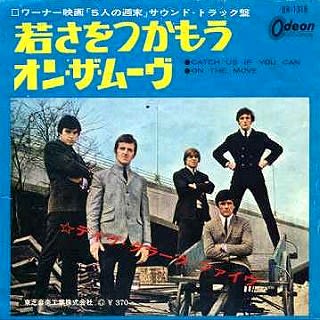

■若さをつかもう / The Dave Clark Five (EMI / 東芝オデオン)

アメリカではビートルズと並んで人気の高かったイギリスのバンドがデイヴ・クラーク・ファイヴ=DC5だったと言えば、お若い皆様はちょいと驚かれるかもしれませんね。

それは発売する楽曲の良さに加え、グループが基本的に持っているコンサパティヴな雰囲気がその理由だったと思われます。

そして実際、所謂芸能界ノリをイヤミ無くやっていた事から、1965年には主演映画までも作られ、それが本日ご紹介のシングル曲を使った「五人の週末 / Having a Wild Weekend(ジョン・ブアマン監督)」でした。

こうした事情は我国でも同様で、当時のラジオからはDC5の曲がかなり流れていて、この「若さをつかもう / Catch Us If You Can」も大ヒット洋楽のひとつになっていたほどです。

ところが前述した映画そのものが、所謂大コケ……。

それを境にしたかのように、DC5の人気が下降線となったように感じるのはサイケおやじだけではないでしょう。

物語は平凡な日常に倦怠したデイヴ・クラークと芸能界が嫌になった人気モデルのバーバラ・フェリスが、ひたすらに逃避行を演じるだけという展開で、DC5の他のメンバーが友人として2人を助けるという演出はあるものの、期待していた演奏シーンがひとつも無いという、全く???の仕上がりでした。

しかも当時の事ですから、モノクロで撮影された画面は当然だとしても、アイドル映画とは決して呼べない暗いムードや歪んだ感じがあるんですねぇ……。

正直、これを比較的リアルタイムで観たサイケおやじは、少年であった事を差し引いても、決して納得しない不可解な気分にさせられた記憶が今も鮮明です。

極言すれば、同じモノクロ作品でも痛快至極だったビートルズの「ビートルズがやって来る ヤァ!ヤァ!ヤァ! / A Hard Day's Night」とは雲泥の差だよなぁ~~、と嘆いたほどなんですよっ!

しかし、この「若さをつかもう」の楽曲の素晴らしさ、そして歌と演奏の充実度は最高なんですから、これはロック史の七不思議のひとつじゃないでしょうか。

曲調は所謂青春ポップスでありながら、隠すことの出来ない黒っぽさが立派に新しいロックを創造していると感じますし、こうしたフィーリングが後に我国のGSを最初にブレイクさせたスタアグループのスパイダースやブルー・コメッツに受け継がれた事は否定出来ません。特に後者はバンドイメージそのものが、DC5と重なったりしますよねぇ~♪

また山下達郎の某曲に似ているような気もしております。

さて、ところが近年、この駄作と思われた映画「五人の週末」が海外でDVD化された事により、友人からそれを借りて鑑賞したサイケおやじは、かなり驚かされました!

それはリアルタイムでは「暗い」とか「地味」としか思えなかった画面演出が、実は今日の感覚では妙にシュールであり、モノクロ撮影ならではの端正な美しさが随所に焼きつけられているんですねぇ~♪

そう思って鑑賞すると、様々に使われているDC5の楽曲が逆に浮いているという、本当にミョウチキリンな結果しか残らないのです。

う~ん、これは早すぎたサイケデリックフィルムなんでしょうか?

ちなみに主人公が何物かに狙われ、ひたすらに逃避行なんていうのは、日本でも数多く作られたGS映画でも定番的な設定でしたが、ここまでディープな思惑が滲む作品は流石に後年の怪作「未来惑星ザルドス」を撮ったジョン・ブアマン監督ならではっ!

そしてDC5の明快なロックフィーリングこそが、それに相応しかったと思うのでした。

■悲しき叫び c/w For Miss Caulker / The Animals (EMI / 東芝オデオン)

アニマルズと言えば、とにかく真っ黒で粘っこいエリック・バートンのボーカルが一番の魅力でしょうが、もうひとつ忘れてならないのが初期のリーダーとして音楽的にも重要な部分を担っていたアラン・プライスの存在でしょう。

特にオルガン奏者としては、当時の数多登場した白人R&B系グループの中で、アニマルズを突出したバンドに押し上げた功績が不滅です。

そして一方、その本領はピアノにもあって、例えば本日ご紹介のシングル盤はAB両面ともに、それが実に顕著に表出したがゆえの大ヒット!

まずA面の「悲しき叫び / Brihng It On Home To Me」はご存じ、偉大なる黒人ソウル歌手のサム・クックが十八番にしていたブルース歌謡の決定版を見事にカパーした名唱名演なんですが、その魅力のポイントは終始鳴り続けるアラン・プライスのピアノでしょう。特にヘヴィな間奏はシンプルにして絶大な存在感ですよ♪♪~♪

それがあればこそ、もうひとつの特徴的なオルガンが強い印象を残しますし、エリック・バートンの泣き節ボーカルが、ほどよい鬱陶しさを発揮するのも当然が必然だと思います。

ちなみに邦題が「悲しき~」となっているのは、この前に発売されて我国でも空前の大ヒット洋楽となり、また尾藤イサオの日本語カパーもそれを上回るほど売れまくった「悲しき願い」に因んだ事は言わずもがな、見事な柳の下のなんとやらを達成しています。

そしてB面の「For Miss Caulker」が、これまたアラン・プライスのピアノ無くしては成り立たないという、実にカッコ良いブルースロックで、しかもジャズ風味も強い表現は流石に唸らされますねぇ~♪

とにかくアフタービートを強調したバンドのグルーヴを牽引するアラン・プライスのネチネチしたピアノと図太いエリック・バートンの歌いっぷり、それと同時にアクの強いエレキギターも、一度聴いたら忘れられないと思います。

しかもこれがアラン・プライスのオリジナル曲なんですから、二度吃驚!?!

ということで、やっぱりブリティッシュビートは奥が深いと痛感させられるシングル盤なんですが、アニマルズは全盛期でありながら、これが世界的に大ヒットしていた1965年には金銭的な縺れから人間関係は最悪だったようで、なんとリーダーだったアラン・プライスが追い出されるようにバンドを脱退しています。

しかし当人は間髪を入れずに新バンドのアラン・プライス・セットを結成し、このシングル盤両面を演目にしていたというのですから、なかなかしぶとい人だと思います。もちろん音楽的な充実はアニマルズとは異なるジャズっぽさもありましたから、何れはご紹介したいと思いますが、やはりアニマルズ時代の輝きは別格でした。

それはエリック・バートンが完全に主役となって引き継いだアニマルズにも同様で、以降は時代の流れからサイケデリックロックも志向してのヒットを放ちましたが、純正英国R&B時代の魅力は簡単に打ち消せるものではないでしょう。

ですから個人的にも、この時代のアニマルズには尚更の愛着があって、リアルタイムでは経済的な事情から買えなかったLPはもちろんの事、コンパクト盤やシングルも中古で遭遇する度にゲットしてきましたが、本日掲載の私有盤はご覧のとおりのダメージが痛々しいかぎり……。

それでも愛おしさがつのるのですから、アニマルズは本当に素敵なバンドだったというわけです。