■

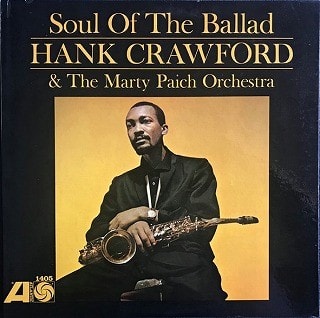

It's A Funky Thing To Do / Hank Crowford (Cotillion)

我が国のイノセントなジャズファンからは、ほとんど人気も得られないハンク・クロフォードではありますが、サイケおやじは妙に肩入れしたくなるサックス奏者でして、そのきっかけとなったのが、1971年にアメリカで発売された本日掲載のLPでした。

しかし、告白すれば、サイケおやじがこれをゲットしたのは決してハンク・クロフォードを聴きたくてじゃ~なくて、バックを務めるリズム隊の凄い顔ぶれを裏ジャケ記載のクレジットで確認したからであって、そこにはなんとっ!

エリック・ゲイル(g)、コーネル・デュプリー(g)、リチャード・ティー(p,el-p)、チャック・レイニー(el-b)、ロン・カーター(el-b)、バーナード・パーディ(ds) というニューヨーク派のジャズソウル系セッションミュージシャンが集結しており、加えてアルバムタイトル曲「It's A Funky Thing To Do」にはジェームス・ブラウンのバンドで音楽監督を務めていたピィー・ウィー・エリスが特に作編曲とエレピで参加しているという豪華さですよっ!

つまりサイケおやじは、その面々が作り出すグルーヴに酔いたかったのが真相でありまして、折しも

チャック・レイニーのリーダー盤に感化されていた1974年当時、所謂「虫の知らせ」とでも申しましょうか、その頃の銀座にあった「ハンター」という中古屋で邂逅した瞬間、これは何かあるっ!?!

という気分に急かされ、前述したとおりにアルバムジャケットを裏返しての吃驚仰天というわけです。

ちなみにハンク・クロフォードについては、もちろんその頃はクロスオーバーと称されていたフュージョンというジャンルで売れていた「CTI~Kudu」レーベルの人気スタアとして、我が国でも局地的な人気はあったと思うんですが、未だジャズ喫茶という独自の文化が栄えていた状況の中では、そのあまりにシンプルなソウルっぽいスタイルは軽く扱われ、そこで堂々と鳴らされるなんてことは無かったように記憶しています。

それでもハンク・クロフォードが後に少しは注目されたのは、フュージョン系人気アルトサックス奏者のデヴィッド・サンボーンが強い影響を受けた尊敬するプレイヤー云々という逸話が伝わってきたり、タモリが自分のラジオ番組でハンク・クロフォードを絶賛した翌日から、急にハンク・クロフォードのレコードが売れ出したという伝説も残されているほどで、失礼ながら他力本願といえばミもフタもないわけで……。

確かにテクニックや音楽理論、あるいは精神性とか社会状況を踏まえて演奏することが不必要とは思いわないまでも、もっとストレートにハート&ソウルを感じさせてくれるプレイヤーだって、この世には必要とされるはずという真実からすれば、ハンク・クロフォードの妙に逆らい難い魅力にも素直になっていいはずです。

また、追々に知る事になったその芸歴にしても、生まれ育ったメンフィスでは幼少期からピアノを習い、教会ではゴスペル聖歌隊に入っていた少年時代を経て、高校生の頃には後にモダンジャズの世界で大物となるジョージ・コールマン(ts) や

ブッカー・リトル(tp) と一緒にアマチュアバンドでアルトサックスを演奏していたそうですが、そんな日々の中、ついにレイ・チャールズに見出され、御大のバックバンドに入団するや、主にバリトン&アルトサックスを担当し、後には現場の音楽監督も任されていたというのですから、既にその時代から自己名義のアルバムを幾枚も出せたという実績も納得するしかありません。

しかし、そうしたウケの良さは、悩んで聴くのが本物という認識が強かった我が国の正統派ジャズファンには通用しなかったわけで、生粋のR&Bに染まったハンク・クロフォードの演奏を収めたレコードが、その頃までに日本盤で何枚発売されていたのか?

そんな疑問さえ無意味に思えるほど、ハンク・クロフォードという存在が広く洋楽ファンに知らされていなかったのは確かでしょう。

極言すれば、似た様な共通項をルーツにしながら我が国でも受け入れられたサム・テイラーというテナーサックスの偉人が既に存在していたのですから、もしもハンク・クロフォードが歌謡曲を吹いたイージーリスニング盤を出していたら?

なぁ~んていう妄想も捨てきれないのがサイケおやじの本音であり、つまりはそれほどストレートに琴線に触れてくる「ソウル」が、ハンク・クロフォードのアルトサックスには感じられるのですが……。

A-1 It's A Funky Thing To Do

アルバムタイトル曲は既に述べたとおり、ファンクを創生した縁の下の力持ちともいうべきピィー・ウィー・エリスの提供作ですから、イントロからずっしり重心の低いリズム隊のグルーヴが素晴らしく、おそらくは左チャンネルのエレピがピィー・ウィー・エリス、そして右チャンネルのリズムギターはコーネル・デュプリーでしょうか、いゃ~、本当にたまりませんねぇ~♪

肝心の主役たるハンク・クロフォードは、それが熟成された中盤から登場し、伸びやかな泣き節を披露していますが、ミステリアスな甘さが魅力です。

そして全篇、3分半ほどの演奏ですが、聴くほどにシビレが強くなっていく感じです♪♪~♪

A-2 If Ever I Should Leave You

グッと落ち着いたスローな演奏で、おそらくは歌物スタンダード曲だと思いますが、ハンク・クロフォードの人気がアメリカで高いのも、こ~ゆ~正統的な分かり易さがあるからかもしれません。

というか、モダンジャズでは、もっと崩したテーマ解釈をやらなきゃ~いけない? みたいな強迫観念が滲んでしまうんじゃ~ないでしょうか?

あえて、それをやろうとしないところにハンク・クロフォードの評価が分かれる要因があるような気がしますが、個人的には、これは好きです。

ちなみに左チャンネルでオカズに専念するギターはエリック・ゲイルでしょうか、なかなかにジャズっぽい正統派ですから、ほとんどストレートにテーマメロディを吹いているハンク・クロフォードには最良のサポートだと思います。

A-3 Hills Of Love

ラテンリズムのライトタッチな演奏で、イントロだけ聴いているとフュージョン期の渡辺貞夫が出てきそうな雰囲気ですが、ハンク・クロフォードも負けて(?)いません。

この曲、このカラオケで、両者の競演があっても違和感は無いような気がするほどです。

また、左チャンネルのラウンジっぽいギターはエリック・ゲイル、ベースはロン・カーターと思われますが、いかがなものでしょう。

A-4 Sophisticated Soul

如何にもという曲タイトルだけでワクワクさせられるハンク・クロフォードのオリジナルですが、やってくれるのはサイケデリックなギターも印象的なジャズファンクで、左チャネルからのギターソロはエリック・ゲイルなのか、ちょっと推察に自信は持てませんが、イカシていますよ♪♪~♪

そしてハンク・クロフォードの程好いヒステリー節(?)からは、ソウルジャズの魅力が放出されまくっています。

ただし、個人的にはバーナード・パーディのドラムスにもうちょっとツッコミが欲しかったような……。

B-1 You're The One

ミディアムアップのシャッフルビートも心地良い、これぞっ! ファンが期待するハンク・クロフォードのジャズ&ブルースソウルが全開の楽しさが満点!

左チャンネルからのファンキーなギターはコーネル・デュプリーでしょうか? ニクイほどにカッコイイ~~♪

しかし、それが左~右へと移動しては戻って来るというミョウチキリンなミックスになっているのは、如何にも時代ってやつなんでしょうかねぇ~~!?

それでも、おそらくはチャック・レイニーと思われるベースとバーナード・パーディのドラムスによるグルーヴコンビネーションは鉄壁!

B-2 Parker's Mood

モダンジャズを創生した天才アルトサックス奏者のチャーリー・パーカーが十八番のスローブルースですから、ハンク・クロフォードも神妙です。

しかし、このリズム隊がバックアップするのですから、ゴスペル味はお約束以上で、だからこそハンク・クロフォードの個性も存分に発揮された、これはこれで名演だと思いますし、物足りないと感じるのも、イノセントなジャズファンの気持ちかもしれません。

ちなみに人気者のリチャード・ティーが、いよいよここで本領を発揮しているのも嬉しいところでしょう。それに煽られて激情のブローに入って行くハンク・クロフォードに熱くさせられてしまうのが、サイケおやじの本音です。

B-3 Kingsize Man

オーラスは、これまた如何にもというハンク・クロフォードのオリジナルで、アップテンポのソウルジャズが存分に楽しめますよ。

もちろんリズム隊の強靭なノリは最高で、蠢きまくるチャック・レイニーのベース、ファンキーなリズムギターでキメまくるコーネル・デュプリー、リチャード・ティーのエレピも気持ちが良いですし、ビシッとツッコミがタイトなバーナード・パーディは言わずもがな、ハンク・クロフォードも主役の存在感を堂々と示してくれます。

あぁ~、これの生演奏に接することが出来るなら、そのまんま昇天するのが幸せってやつかもしれませんねぇ~~♪

ということで、このアルバムに出会って以降のサイケおやじは、ようやくハンク・クロフォードの諸作を様々に聴いていこうという気持ちになったわけで、しかも前述したとおり、その頃にはちょうどクロスオーバー&フュージョンのブームが到来していた運の良さもあったもんですから、新旧のリーダー盤に何枚か接してみたんですが、結果的にこのLPが今でも一番好きです。

確か以前にはCD化もされていたはずですので、気になる皆様は、ぜひっ!