■

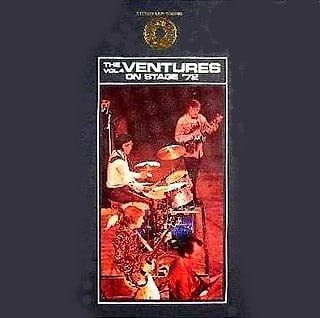

The Ventures On Stage '72 (東芝)

A-1 Cruel Sea

A-2 Driving Guitars

A-3 I'm A Man

A-4 Apache

A-5 Diamond Head

A-6 二人の銀座 / Ginza Lights

B-1 輝く星座 / Medley: Aquariuus ~ Let The Sunshine In

B-2 10番街の殺人 / Slaughters On 10th Avenue

B-3 Bulldog

B-4 Proud Mary

B-5 Medley: 京都の恋 / Kyoto Doll ~ 黒のぬれ / Paint It Black

B-6 Wipe Out

C-1 Gimme Some Lovin

C-2 朝日のあたる家 / House Of The Rising Sun

C-3 ゴッドファーザー 愛のテーマ / Love Theme From The Godfather

C-4 Honky Tonk

C-5 雨の御堂筋 / Stranger In Midosuji (歌:欧陽菲菲)

D-1 Walk Don't Run

D-2 さすらいのギター / Manchurian Beat

D-3 Pipeline

D-4 Caravan

サイケおやじが初めてベンチャーズのフルコンサートライブに接したのは昭和46(1971)年の来日巡業で、当然ながら本物のエレキサウンドとロックビートの洪水には大興奮させられたんですが、その時のリードギタリストはジェリー・マギーだったので、翌年になって今度はノーキー・エドワーズが復帰しての黄金の4人組による来日が決定したというニュースには大袈裟ではなく、心底ワクワクさせられましたですねぇ~~♪

もちろん、それは決してジェリー・マギーを軽視しているわけではありません。

しかし

エレキブームが最初に爆発していた時の立役者だったベンチャーズのノーキー・エドワーズという存在は過言ではなく、既に神格化されていたわけですから、遅ればせながらエレキのバカ大将を目指していたサイケおやじの心持ちを察していただきとうございます。

また、皆様ご存じのとおり、その頃は所謂ベンチャーズ歌謡が我が国で大当たり状態で、渚ゆう子の「

京都の恋」や「京都慕情」、

欧陽菲菲の「雨の御堂筋」、牧場ユミの「

回転木馬」、そして厳密にはベンチャーズとは申せませんが、やはり同様の味わいが濃厚な小山ルミの「

さすらいのギター」等々が売れまくり、それに呼応するように以前ヒットしていた奥村チヨの「

北国の青い空」や

山内賢&泉雅子の「二人の銀座」がリバイバルするという事に加えて、北米や欧州各地でもベンチャーズの人気が再燃していたという、まさに絶好のタイミング!

ところが世間の目は厳しいというか、日本におけるリアルタイムの洋楽最前線はブリティッシュ系のハードロックやプログレ、あるいはシンガーソングライターの大ブームからウエストコースロックが人気を集めていたもんですから、既にベンチャーズは過去の遺物という扱いで、しかも歌謡曲の世界でウケていた事が尚更に……。

ですからサイケおやじが、その昭和47(1972)年夏の来日コンサートに馳せ参じようと算段を重ねている姿は、例えば校内同好会のバンド組の面々からは呆れられ、そのチケット代を無駄遣いとまで蔑まれたのは今に至る悔しい思い出です。

まあ、そりゃ~、その頃にはいよいよ外タレの来日がラッシュとまで称される状況になっていましたから、せっかく安くもないお金を払うのならば、最先端のグループやバンドのライブに行くべきだという論拠は分かるんですけどねぇ~~、しかし先輩や友人諸氏からのありがたいアドバイスも、思い込んだら試練の道というサイケおやじの志には馬耳東風でありました。

そしていよいよ接したベンチャーズのライブが昭和47(1972)年9月30日の渋谷公会堂で、いゃ~~、これがもう、迫力満点の大興奮コンサート!!

とにかくサイケおやじにとっては近くて遠い夢の存在になっていたノーキー・エドワーズがそこにいるベンチャーズですからっ!!

しかも既に写真や様々な情報から知ってはいたのですが、ベンチャーズの面々が使う楽器が往年のモズライトではなく、ノーキー・エドワーズは所謂キャンディーアップルレッドのテレキャスター、ドン・ウィルソンはギブソンSGとジャズマスター、そしてボブ・ボーグルはカール・ヘフナーのバイオリン型ベースを弾いていましたし、ステージ衣装にしても揃いのユニフォームっぽいものではなく、各人が好みで選んだようなサイケデリック&ニューロック風なスタイルになっていた事も強い印象でした。

それでもアンプは多分テスコだったように思うんですが、出てくる音はマーシャル系というか、上手い具合の歪みが感度良好♪♪~♪

おまけに当日はゲスト歌手として欧陽菲菲、牧場ユミ、林美香の3人が登場したという豪華版で、全体としては二部構成になっていました。

そこで本日掲載したのは、その昭和47(1972)年9月30日の感激のライブから作られた偉大なる2枚組LPで、前述したゲスト歌手では牧場ユミと林美香の歌はカットされていますが、ステージの起承転結はきっちり入っていますので、これが第二期黄金時代というベンチャーズの真髄がハナからケツまで、存分に楽しめますよ♪♪~♪

なにしろド頭「Cruel Sea」からメンバー全員の意思の統一も鮮やかな突進力が全開ですし、続く「Driving Guitars」にしてもお馴染のフレーズやキメが手抜き無しで披露されるんですから、たまりません。

そうです、ベンチャーズはインストバンドでありながら、決して無闇なアドリブに走るなんて事はせず、何時も同じ出来上がった演奏をやってくれるところが凄いんですよっ!

まあ、そのあたりが当時の最先端だったハードロックやプログレのようにアドリブを無意味に膨らませたような長時間演奏とは真逆なスタイルでしたから、保守的で古い体質のバンドと決めつけられていた大きな要因でしょう。

しかし、ベンチャーズのように、ここぞっ! というところで、こちらが望む「お約束」のリフやフレーズを常に安定的に聴かせてくれるスタイルが出来るバンドは、その頃のトップを争っていた連中の中に幾つあるのかっ!

と考察すれば、何人もベンチャーズには勝てないと思うばかり!

ですから、「Apache」「Diamond Head 」「10番街の殺人 / Slaughters On 10th Avenue」「Wipe Out」「Walk Don't Run」「Pipeline」等々の十八番の大ヒット演目にしても、その偉大なるマンネリこそが最高の極みであり、そこには例の「テケテケ」やブリッジ外奏法、そしてメル・テイラーのダイナミックなドラムスを要にしたビートとリズムの興奮が充満し、ロック永劫の未来へ向かって激しく放出されていく瞬間が感じられるんですよ。

また、今回の来日巡業ライブでは、ひとつの楽しみだったと思うんですが、ジェリー・マギーが弾いていた時の演目をノーキー・エドワーズがどんなふうに聴かせてくれるのかっ!?

という興味も深々だったんじゃ~ないでしょうか?

少なくともサイケおやじは、そうでした。

で、結論から述べさせていただければ、どちらも自分だけの個性を大切にしながら、非常に共通項の多い演奏で、しかしそれは決して相手に遠慮しているわけじゃ~ないと思うばかりっ!

つまりノーキー・エドワーズもジェリー・マギーもカントリーやロカビリー、そしてカントリーロックのルーツに深く根差した音楽性に基づいたギタースタイルが得意だとすれば、前者はスピード&スリル、後者はソウル&スワンプというか、サイケおやじとしては、どちからと言うとジェリー・マギーにロック寄りの味を感じてしまうんですが、さりとてノーキー・エドワーズがロックじゃ~ないとは決して申せません。

むしろ瞬発力ではノーキー・エドワーズが明らかに凄く、フレーズやリズムのキレも素晴らしいと思います。

しかしジェリー・マギーには、これまた特有のファンキーさが感じられ、聴きなれたお馴染のキメやフレーズの随所に織り込むロック系のオカズには、ハッとさせられる事が度々あるんですねぇ~♪

そこで具体的な例としては、既に前年の来日公演からやっていたエレキシタールも使う「Medley: 京都の恋 / Kyoto Doll ~ 黒のぬれ / Paint It Black」がジェリー・マギーのバージョンはジョン・ダリルのキーボードが入っていた事もあり、なかなかロックぽいのに対し、このLPで聴ける1972年のバージョンでは、妙にカラッと抜けが良く、また別の魅力になっているように思いますが、いかがなものでしょう。

それは「輝く星座 / Medley: Aquariuus ~ Let The Sunshine In」についても似て非なる魅力として、特に後半の「Let The Sunshine In」 のパートではジェリー・マギーのドロ臭さに比べて、ノーキー・エドワーズが明るいファンキーフィーリングを表出させているあたりは、なかなか面白いと思います。

また、その意味でも凄いのが「Proud Mary」におけるノーキー・エドワーズのギターワークで、攻撃的なリズムのアタック、神業のフィンガーピッキングで弾きまくる多彩なフレーズはカントリーロックの真髄というよりも、これぞっ! エレキインストの醍醐味ってやつですよっ! 当然ながらジェリー・マギーも昭和45(1970)年の来日公演でライブバージョンを残していますが、そちらはジョン・ダリルのキーボードが入った些か長閑な演奏になっていて、もちろんそれはそれで魅力があるんですが、両バージョンを聴き比べた場合、サイケおやじは圧倒的に今回の方が好きで、まさにベンチャーズがギターバンド本来の姿を感じさせてくれた証のように思います。

それはビル・ドゲットが1950年代に大ヒットさせたR&Bインスト「Honky Tonk」にしても同様で、実はこの曲は既にベンチャーズが1960年に最初に出したLPとされる「ウォーク・ドント・ラン」に収録されていましたが、そのバージョンのリードを誰が弾いていたかは、ノーキー・エドワーズなのか、あるいはボブ・ボーグルなのか、はたまた名前不肖のセッションミュージシャンなのか、不勉強のサイケおやじには知るところもありませんし、この来日公演が終わった年末に突如して(?)日本で発売された新録(?)LP「ロックンロール・フォーエバー」では、ブルースロックで有名なハーヴィー・マンデルがリードを弾いたスタジオバージョンが残されているという、なかなかマニアックな演目なんですが、流石にノーキー・エドワーズが本気(?)で弾いてるライブバージョンは、バンド自体の纏まりの良さもあって、素晴らしいですねぇ~~♪

さらに今回のベンチャーズがリスナーを圧倒してくれるのが「I'm A Man」や「Gimme Some Lovin」といった、ブリティッシュロック上昇期に

スペンサー・デイビス・グループが十八番にしていた演目をきっちり新しい感覚で披露している事でしょう。

この2曲はジェリー・マギーも、この来日直前に発売されたアルバム「黒いジャガーのテーマ」に収録のスタジオバージョンで演じているので、それなりに聴き比べは可能なんですが、ノーキー・エドワーズというよりも、ドン・ウィルソン(g) もボブ・ボーグル(b) も、そしてメル・テイラー(ds) にしても、決して過去ばかりに拘ってはいないわけで、その極みつきが、これまたベンチャーズが絶対の人気曲「Bulldog」であり、そこで聴かれるノーキー・エドワーズのギターソロにはワウワウペダルが大胆に使用され、まさに火傷しそうな圧巻のプレイ!

とにかく会場でそれをダイレクトに聴けた高校生のサイケおやじは、絶句して悶絶!!

そしてそれが同年晩秋に発売されたこのアルバムに収録されている事は僥倖であり、また必然としてロックギターの真髄が聴けますよっ!

告白すればサイケおやじは、この2年後にワウワウを入手した時、そのアドリブソロをコピーしようともがき苦しんだ前科があり、その不遜な行為を大いに反省させられたほどのアンタッチャブルな演奏は、ぜひとも皆様にもご堪能いただきたいと切に願うばかりです。

ちなみに当時のノーキー・エドワーズはフラットピックよりはサムピックをメインに使用していたようで、当然ながら他の運指の細かい技も多く、加えてビブラートアームが無いテレキャスターですから、押弦の平行移動とか、メリハリの効いたチョーキング等々 なかなか簡単にはフィーリングを掴めないテクニックが盛り沢山と推察するのがやっとの状態ですから、サイケおやじにはあまりにも高い山なのですが……。

閑話休題。

それと気になるのは、当時第二期黄金時代に入っていたベンチャーズを象徴するほど盛り上がっていた「ベンチャーズ歌謡」のプログラムでは、流石に本家本元の演奏はツボを押さえた上手さがあって、「二人の銀座 / Ginza Lights 」や「さすらいのギター / Manchurian Beat」における独特の歌心は言わずもがな、この一撃で大ブレイクした欧陽菲菲が特別参加の「雨の御堂筋 / Stranger In Midosuji」も、ベンチャーズが伴奏してこその楽しみが確かにあります。

また、もうひとつ気になったのが「ゴッドファーザー 愛のテーマ / Love Theme From The Godfather」で、これはてっきりベンチャーズの新演目かと思っていたら、実は直前に日本主導で制作されたノーキー・エドワーズのソロアルバムに収録されていて、つまりはこの時点でベンチャーズのスタジオバージョンは無かったのですから、尚更にこのライブバージョンは貴重じゃ~ないでしょうか。

さて、ここまで、ど~してもノーキー・エドワーズ中心に書いてまいりましたが、ベンチャーズ最大の魅力はバンド全体から発散されるリズム的な興奮だと思うサイケおやじにすれば、やはりメル・テイラーの存在は欠かせませんから、アンコールは当然ながら、この人気ドラマーのショウケースである「Caravan」はお約束!

千変万化のドラムソロは説明不要、ベンチャーズのライブステージでは絶対的なお楽しみであるのが、その途中に入れる「スティック・オン・ベース」で、これはベースの弦をドラムスティックで敲くという、どうやらスイング時代のジャズでは普通にあった「芸」らしいんですが、それをあえてエレキがビンビンのロックでやってしまうところに、逆説的に普遍なベンチャーズサウンドの快楽性があるように思います。

これは実際にステージライブに接した皆様ならば、充分に納得されるはずですし、具体的には頃合いをみてドラムスのセットに近づくボブ・ボーグルがベースを捧げるように差し出せば、メル・テイラーは自分のソロを中断させる事なく、自然の流れでベースの弦にスティックを持っていき、リズムとビートに合わせてそれを敲くと、ボブ・ボーグルはフレットの指を動かして音程をつけるという共同作業なんですねぇ~~♪

その痛快さは、今日まで多く出ている映像作品でもご覧いただけますし、このライブ盤でも音だけとはいえ、たっぷりと楽しめますので、どうぞご確認下さいませ。

ということで、冒頭に述べたように、高校生だったサイケおやじが周囲の嘲笑もなんのその!

勇躍接した昭和47(1972)年夏のベンチャーズ来日公演は、最高にして大興奮のライブでした。

はっきりと断言させていただきますが、これまで自分が体験してきた外タレの来日ステージの中では、かなり上位の思い出になっています。

惜しむらくは、この時の完全版ステージライブ映像が未だ発表されていない事ではありますが、それでもこの2枚組LPは何度聴いても飽きませんし、CD化もされているので、ひとりでも多くの音楽ファンにお楽しみいただきとうございます。

あぁ……、あれから既に44年かぁ~~、それでも感激感動は些かも失せていないのでした。