■ゲルピン・ロック c/w ムスタング・ベイビー / ムスタング (キングレコード)

昭和のGSブームが我が国のロック最盛期であったという真実は、例えば夥しいバンドがちゃ~んとしたレコード会社から自分達名義の歌や演奏を出せたという事でも明らかです。

しかも中にはブームに便乗したとしか思えない有象無象がエレキを入れたムード歌謡みたいなレコードを作ったり、あるいは中途半端なコミックソングを出してみたりという、果たして最初っから売る気があったのか……? と、今でも疑問符をつけられるものが少なくない中にあって、しかし正体不明ながらも激しくロックしていたバンドは確かにありました。

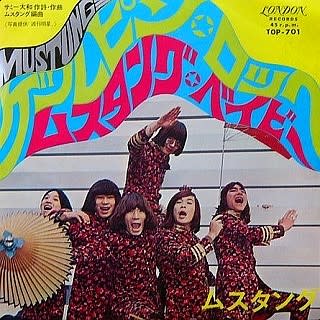

本日掲載のシングル盤を昭和43(1968)年春に出したムスタングは、まさにそのひとつとして、今日でもマニア系GSのオムニバス盤で紹介される事も多い存在ですが、少なくともサイケおやじはリアルタイムではテレビでも見たことがなく、もちろん実演ライブにも接する事が出来なかったのが非常に悔やまれるほどカッコE~~バンドです。

それはとにかくA面曲「ゲルピン・ロック」からして徹頭徹尾ロケンロールしまくった、そのアップテンポの演奏には強烈なロックギターの本質が炸裂していますし、おそらくは意図的であろう軽薄なドラムスとベースのドライヴ感が好ましいんですねぇ~~♪

おまけに曲中の車や飛行機のエンジン音のSEまでも口真似でやっているという凄さ(?)ですよっ!

そして最高にたまらないのが、ここまでハードに突っ走る演奏パートとは対照的なテキトーフィーリングが隠しようないボーカルの味わいが刹那の昭和元禄ってもんでしょう♪♪~♪

ちなみに曲タイトルの「ゲルピン」とは、当時の意味で「金欠」と「無一文」とか、そういう事なんですが、それでも彼女を誘って遊びに行ける気分を歌う事自体が、その頃の日本社会の勢いの在り方だったわけです。

う~ん、これを作詞作曲したサミー大和という人物については知る由もありませんが、現代に至ってみれば、見事に歴史的観点を残しているあたり、これからも聴かれる価値は意想外の結果かもしれません。

そして肝心のムスタングというバンドについてはリンゴー山本(vo)、ジョー大和(vo,g)、新井勉(vo,g)、北住一美(org)、鈴木茂(vo,b)、金本公彦(vo,ds) というのが公式プロフィールとされていますが、これだけ良いものを作って、しかしレコード音源はこれっきりというのが定説ですから、果たして実態があったのか、サイケおやじは疑問を抱き続けています。

なにしろB面曲「ムスタング・ベイビー」に至っては堂々のガレージ系サイケデリックロックがど真ん中! 硬質なベースのドライヴ感に「ひっぱたき」気味のドラムスが前面に出たミックスも強烈ですが、アホダラなボーカル&コーラスとフヌケた掛け声、さらには歪み系ファズも素晴らしいギターの存在!

そこには当然ながら流行りのラガロックフレーズや深すぎるエコーがあるという、本当にツボを押えたアレンジと演奏は時代を考慮するほどにシビレがとまりません♪♪~♪

キメの破天荒なシャウトも最高ぉ~~~~♪

ということで、ジャケ写デザイン共々、まさにサイケデリックロックの本質に迫る名盤と思いますし、皆様にはぜひともお楽しみいただきたい傑作なんですが、一部ではパロディバンドとする評価もありますし、もしかしたらスタジオミュージシャンの「お遊び」が真相なのか……?

なぁ~んていう推理さえあるんですから、ど~なんでしょうねぇ~~。

個人的にはそんなこんなを差し置いて、大好きなレコードです。

ただし残念ながら、サイケおやじはレコード盤本体、それも有線から流れてきたサンプル盤しか持っていないので、ジャケットは友人からカラーコピーしてもらったという、なかなか悔しい1枚なんですよ。

あぁ~、これのオリジナル、ピカピカのブツが欲しいです。