遠賀郡芦屋町は、茶の湯で使われる湯釜の名品、芦屋釜を世に送り出した土地柄。『芦屋釜の里』は、江戸時代には何故か途絶えてしまった芦屋釜を再興し、古きよき時代の茶の湯文化を振興することを目的として、芦屋町が運営する施設です。

風格ある長屋門をくぐると、3000坪の日本庭園が訪れる人々を和ませてくれます。

音を愛でる日本人の感性が生み出した水琴窟。手水で手を洗って耳を澄ませば、キーンと透き通った音が響きます(立てかけてある竹筒に耳を当てれば、より明瞭に聞こえます)。

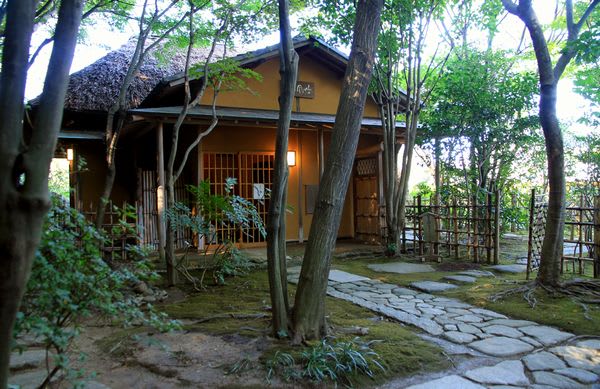

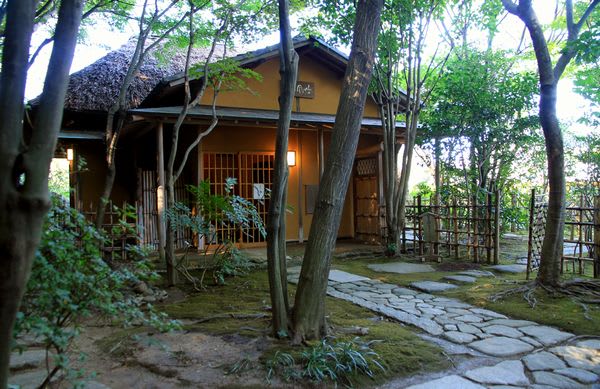

どっしりとした趣のある茶室 蘆庵。前方に配した池は、玄界灘を表しているそうです。

蘆庵では、四季折々の茶会やコンサート、かるた取りなどのイベントが行われています。

開放感溢れる広い縁側。向こう側には池にせり出すデッキが設けられており、そよ風を感じながらの庭園観賞も気持ちがよいものです。

穏やかな日射しの下、暫し庭園内を散策。椿の実は、ちょうど今頃が収穫期だとか。

芦屋釜復興工房の土塀の前に群生する藺草(いぐさ)に似た植物。なんでしょう????

コムラサキ。紫式部に似ていますが、実のつき方が異なり、より密度が高いのだとか・・・・。

わずかな風にも、ゆらゆらと揺れるススキ。

小さな赤い実が可愛らしかったです。

芦屋釜の里には、蘆庵のほかに吟風亭という小さな茶室があります。

待合の苔むした屋根には草が密生。

つぼみに囲まれた芙蓉の花。

芙蓉に似ていますが、こちらは「むくげ」です。

分厚い萱葺き屋根の東屋。庭園の雰囲気に似合っていました。

蘆庵の玄関口に密生する杉苔。10月13日放送の『奇跡の地球物語』で、京都の大原三千院の奥に佇む勝林院が紹介されていたのですが、杉苔は吸音効果に優れ、あたりにひっそりとした静寂をもたらすのだそうです。

入り口右手の資料館では、復興された芦屋釜の作品を見ることができます。

初期の芦屋釜を復元した無地真形釜(しんなりがま)。飾り付けがされていないのは、裏方で使用された釜だったから。

千利休が使っていた釜(原物は五島美術館蔵)を復元した霰地真形釜。

起源は鎌倉時代まで遡る芦屋釜。デザイン性に富み、軽くて丈夫だったと言われ、室町時代を中心に京都の公家、武家に愛用されたそうです。国の重要文化財に指定された茶釜9個のうち8個までが芦屋釜であるというエピソードは、芦屋の鋳物師の創作性、技術レベルの高さを物語るものでしょう。昨年の秋、九州国立博物館でも、トピック展示『茶の湯を楽しむⅤ - 芦屋釜と館蔵茶道具』が行われ、芦屋釜の魅力が紹介されました。理由は定かではありませんが、江戸時代には廃れて歴史の舞台から消えてしまった芦屋釜。芦屋町や職人さん達の努力によって、芦屋釜が復興されつつあるというのは素晴らしいこと。もっとたくさんの人に芦屋釜の里を訪れてほしいと思います。

風格ある長屋門をくぐると、3000坪の日本庭園が訪れる人々を和ませてくれます。

音を愛でる日本人の感性が生み出した水琴窟。手水で手を洗って耳を澄ませば、キーンと透き通った音が響きます(立てかけてある竹筒に耳を当てれば、より明瞭に聞こえます)。

どっしりとした趣のある茶室 蘆庵。前方に配した池は、玄界灘を表しているそうです。

蘆庵では、四季折々の茶会やコンサート、かるた取りなどのイベントが行われています。

開放感溢れる広い縁側。向こう側には池にせり出すデッキが設けられており、そよ風を感じながらの庭園観賞も気持ちがよいものです。

穏やかな日射しの下、暫し庭園内を散策。椿の実は、ちょうど今頃が収穫期だとか。

芦屋釜復興工房の土塀の前に群生する藺草(いぐさ)に似た植物。なんでしょう????

コムラサキ。紫式部に似ていますが、実のつき方が異なり、より密度が高いのだとか・・・・。

わずかな風にも、ゆらゆらと揺れるススキ。

小さな赤い実が可愛らしかったです。

芦屋釜の里には、蘆庵のほかに吟風亭という小さな茶室があります。

待合の苔むした屋根には草が密生。

つぼみに囲まれた芙蓉の花。

芙蓉に似ていますが、こちらは「むくげ」です。

分厚い萱葺き屋根の東屋。庭園の雰囲気に似合っていました。

蘆庵の玄関口に密生する杉苔。10月13日放送の『奇跡の地球物語』で、京都の大原三千院の奥に佇む勝林院が紹介されていたのですが、杉苔は吸音効果に優れ、あたりにひっそりとした静寂をもたらすのだそうです。

入り口右手の資料館では、復興された芦屋釜の作品を見ることができます。

初期の芦屋釜を復元した無地真形釜(しんなりがま)。飾り付けがされていないのは、裏方で使用された釜だったから。

千利休が使っていた釜(原物は五島美術館蔵)を復元した霰地真形釜。

起源は鎌倉時代まで遡る芦屋釜。デザイン性に富み、軽くて丈夫だったと言われ、室町時代を中心に京都の公家、武家に愛用されたそうです。国の重要文化財に指定された茶釜9個のうち8個までが芦屋釜であるというエピソードは、芦屋の鋳物師の創作性、技術レベルの高さを物語るものでしょう。昨年の秋、九州国立博物館でも、トピック展示『茶の湯を楽しむⅤ - 芦屋釜と館蔵茶道具』が行われ、芦屋釜の魅力が紹介されました。理由は定かではありませんが、江戸時代には廃れて歴史の舞台から消えてしまった芦屋釜。芦屋町や職人さん達の努力によって、芦屋釜が復興されつつあるというのは素晴らしいこと。もっとたくさんの人に芦屋釜の里を訪れてほしいと思います。