山陰本線1243Mは、13時24分に亀岡駅2番乗り場に到着。普通列車の約半数が折り返す駅で、2面4線の構内です。

コンコースに上がると、ペットボトルの蓋のリサイクルが行なわれていました。改札を出て、片道乗車券の旅が終わりました。4台の自動改札の左側に「みどりの窓口」があり、営業時間は5:30~22:00です。右側にはスタンプがあり、表題は「美しい彩の保津川下りの駅」です。尚、トイレは改札内にあります。

その片道乗車券。最後のお墨付きもあり、貫禄あるお土産が出来上がりました 。

。

改札前には石田梅岩像。石門心学の開祖で、貞享2年(1685年)9月15日に、現在の亀岡市東別院町南掛で生まれました。同所に梅岩公園・記念館があります。主著に『都鄙問答』、『倹約斉家論』等があります。延享7年(1744年)9月27日に60歳の生涯を閉じています。

南口の階段付近に出ました。北口に向かって左側には観光案内所があり、右側には友利(漬物屋)、DAILY INと並んでいます。

さて、南口に出て駅舎撮影。平成20年4月12日改築の橋上駅舎で、「保津川の清らかな流れ」をイメージしたそうです。階下にトイレと交番があります。総事業費は33億円。

東側には「平和の鐘」があります。2011年3月22日に設置されました。東日本大震災の鎮魂の意味でつくられたとは思えませんが、たまたまグッドタイミングでした。

駅前の様子。マンションを挟んでイオンがあり、買い物するものがあれば即刻GOでした。尚、メインストリートを挟んで西友もあり、買い物に便利な一帯です。

のどかめロード(自由通路)を再び通って北口の展望デッキへ。京都からわずか30分の立地で、早くも丹波の山々を望むことが出来ます。

ついでに北口の駅前の様子。ロータリーの中心部には整然とした花壇があります。橋上化に際して新たに設けられた入口で、今のところは長閑な田園地帯ですが、保津川下り乗船場までは徒歩5分です。

さて、北口に出て駅舎撮影。展望デッキがある関係で左側は長方形ですが、基本的に南口と同じです。こちらにはトイレは無く、その代わり階下に喫煙所があります。

南口で2度目の歯磨きをしたので、見取り図を描くともう時間となりました。新津駅で節電対策が進められていた6月初旬にも普通に動いていたエスカレーターに有り難味を感じました。ここからはSuicaのチャージ部分を利用して旅をします。

つづく

参考サイト 西崎さいき 『珍駅巡礼 日本全駅の「ヘンな駅」をゆく!!』

<ブログランキングに参加しています。是非ワンクリックお願いします。>

花園駅近くにある法金剛院。東本願寺や清水寺ほどの規模はないものの、平安時代からの日本庭園がそのままの姿で遺され、関西屈指の「花の寺」であることは大きな発見でした。12時28分発の1241M(221系K9編成)に乗車しました。嵯峨嵐山で抜かれた「はしだて5号」は、以前は「タンゴディスカバリー」だった車両でした。

12時45分に馬堀駅に到着。対面式ホーム2面2線の構内で、両ホームは跨線橋で結ばれています。駅裏を桂川が流れています。

改札を抜けて駅舎内部へ。4台の自動改札の横に「みどりの窓口」があり、営業時間は5:30~22:00(休み2回)です。常に客が多く、撮影に苦労しました。

券売機近くには「トロッコ亀岡駅」の案内が。そのトロッコ亀岡駅は、当駅から西方に徒歩10分です。本数まで案内されており、1日8本です。トロッコ列車に乗るには指定券が必要なのでご注意を。尚、運転期間は3月1日~12月29日で、水曜日運休(祭日の場合は運転)です。

それでは駅舎撮影。平成元年3月5日にルート変更と共に新築された、片流れ屋根の駅舎です。トイレは改札内にあり、KIOSKは入口側の右端にあります。

駅前ロータリーの様子。中心部に街路樹が植えられており、サツキが6月上旬の季節感を出しています。この時計はライオンズクラブの寄贈ですが、この手のケースは結構多いですね。また、京都へは25分程度でアクセス出来る利便性の高い立地で、駅前にはマンションが建っています。

それでは、東方に向かって周辺散策。間もなくして、亀岡牛を扱っている店に出会いました。新潟には出回ってないですが、是非とも食べたいな。

山に向かって歩いているうちにトロッコ亀岡駅へのルートから外れ、何時の間にか新興住宅地に入りました。とある都市公園の一角に「麻呂子親王の鬼退治」の案内がありました。そこには「馬堀」という地名の由来が書かれており、麻呂子親王が鬼退治に行く途中、土の中から馬を掘り当てたことに由来するそうです。

少し時間があったので、駅前のローソンで購入した月桂冠のワンカップにて湖西線全駅下車達成に対する打ち上げ。京都の酒といったら月桂冠ですね。馬堀駅の駅舎には休むスペースが無いので、ここで見取り図を描きました。

ほろ酔い状態で駅に戻りました。13時21分発の1243M(211系K11編成)に乗車し、この旅の最終目的地に向かいました。

つづく

参考サイト さいきの駅舎訪問

<ブログランキングに参加しています。是非ワンクリックお願いします。>

前回はこちら

湖西線2819Mは、10時49分に京都駅に到着。余興篇として山陰本線の駅をいくつか巡ります。速攻で山陰線乗り場に行き、10時57分発の山陰本線1235M(221系K9編成)に乗り継ぎました。さすがは大観光地を抱えるだけあって、先頭の方で席にありつくのがやっと。

11時8分に花園駅に到着。島式ホーム1面2線の構内で、京都方ではドーム状の上屋に覆われています。

階段を下りて改札を出ました。4台の自動改札の右側に「みどりの窓口」があり、営業時間は5:30~22:00(休み3回)です。トイレは、改札内の右手の階段の脇にあります。

それでは駅舎撮影。平成8年12月に改築された高架駅です。SLの動輪の上半分のファサードが付いているように見えます。国鉄時代の雰囲気を残す湖西線の高架駅とは一味も二味も雰囲気が異なります。右隣には自転車置き場が、左隣にはデイリーが入っています。

それでは周辺散策。線路側には泉谷病院があります。腹が減ったので、近くの「餃子の王将」で少し早い昼食にしました。折角なので、餃子の付いたスタミナ定食にしました。

折角京都に行ったことだし、法金剛院を訪問します。律宗・唐招提寺に属しており、山号は五位山。平安時代の初め、天長の頃(830年)右大臣清原夏野が山荘を建て、死後、寺として双丘寺としました。次いで、文徳天皇が天安2年(858年)に大きな伽藍を建て、定額寺に列し天安寺とされました。法金剛院になったのは、平安時代末期の大治5年(1130年)のことです。本尊は阿弥陀如来。

本堂を見終わった後、日本庭園を周回します。ちょうど紫陽花が盛りになるところでした。

ガクアジサイとカシワバアジサイ。2011年6月5日に訪問しましたが、こんなにも素晴しい紫陽花を見られました。付近には特別名勝である青女の滝がありますが、余りにも撮影条件が厳しく、撮り忘れてしまいました 。

。

法金剛院の名物の1つ・待賢門院堀河の歌碑。百人一首でお馴染みの和歌です。なぜ、鳥羽天皇の中宮である待賢門院堀河の歌碑があるのか?天安寺を復興し、この寺を法金剛院としたからです。

中央にある池に出ました。見事なまでの紫陽花とサツキの組み合わせ。

池越しに本堂を望む。誠に絵になる風景で、実際、写生に訪れる人が多かったです。

半島の対岸から。見事なまでのサツキとハナミズキの組み合わせ。

本堂付近から対岸を望む。菖蒲と池の絶妙な組み合わせです。こんなに早い時期に菖蒲が咲いているのは、矢張り京都ならではです。

最後に、ガクアジサイとサツキの組み合わせ。見事なまでの「池泉廻遊式浄土庭園」で、400円の拝観料を払った価値がありました。待賢門院が極楽浄土として造園させたものです。「青女の滝」の作者は、石立の僧・林賢と静意です。平安時代の庭園で作者が分かっており、遺構もはっきりしているのは誠に珍しいケースです。

つづく

<ブログランキングに参加しています。是非ワンクリックお願いします。>

今回の旅行の白眉である水木しげる記念館に入ります。障害者手帳を持っていたので、300円で入ることが出来ました(一般料金は700円)。

前半部分は撮影禁止なのでUPしません。ですが、水木しげるの仕事場や妖怪が40体もある洞窟もあって大変興味深かったです。

妖怪庭園の様子。至る所に妖怪が棲んでいる日本庭園です。京極夏彦氏がプロデュースしました。ここからは撮影OKです。

2Fに上がると、水木しげるの「妖怪道五十三次」が展示されていました。

別のスペースには、村井夫妻の座る昭和30年代の茶の間が再現されていました。

最後の間は「いこいの広場」。著名人のサインが多数あり、有志の作による妖怪作品が3体展示されていました。

水木しげる記念館を見終えた後、再び水木しげるロードを歩きます。帰りもブロンズ像を記録しながら。 大正川に架かる橋の袂に鬼太郎。

大正川に架かる橋の袂に鬼太郎。

千代むすびを購入した後、水木しげる顕彰碑へ。彼の左腕がないのは、太平洋戦争によるものなのです。なまけ者になりなさい??

出発までもう少し時間があるので、駅前の海鮮丼屋で少し早い夕食。漬け丼を食べましたが、めちゃ美味かったです。具はマグロとぶりだと思われます。

境港駅前の村井夫妻でゲゲゲ観光を締め括ります。フラッシュ撮影もありますが、17時に近付くとさすがに暗くなってきました。

17時5分を過ぎると、ようやく改札が開かれました。まずは妖怪駅名標。境港駅は「鬼太郎駅」です。妖怪駅名の大トリというべきか、起点というべきか。

申し遅れましたが、境港駅の構内は、頭端式の1面2線です。17時20分発の1654K(キハ126-14+キハ126-1014)に乗車し、いよいよ帰路に就きました。

18時6分に米子駅(ねずみ男駅)0番乗り場に到着。お茶PETを購入した後、18時24分発の伯備線830M(115系G05編成)に乗車して鳥取県に別れを告げました。東山公園を出ると、1人で第九コンサート。上菅を出ると、金鳳で打ち上げ。

新見での乗り換え時間には、Xmasイルミネーションを鑑賞。本当に華やかですが、駅前には人気がありません。その後、20時52分発の864M(213系C09編成)に乗車して岡山に出た後、サンライズ瀬戸(285系I1編成+I5編成)で一夜を明かしました。今回はBソロに入ったので、携帯の充電が出来ました。

3日目の模様はこちら

境線1647Kは、15時11分に馬場崎町駅に到着。

まずは構内から。片面ホーム1面のみで、これまた境線最狭のホームです。

次に駅名標。馬場崎町駅は「キジムナー駅」です。キジムナーは沖縄地方の妖怪で、遠野におけるざしきわらしと同様に居なくなると家が没落するといわれています。

県道42号のガード下に下りました。入口には券売機と自販機があります。境港駅には学生時代に1回下車したことがあるので、これにより境線全駅下車達成

。

。

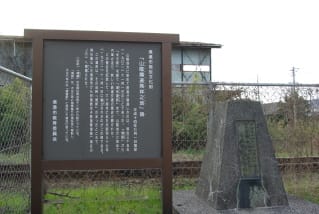

調査終了後、水木しげるロードを目指して歩きます。出発して5分、「山陰鉄道発祥之地」の碑を発見。山陰地方に初めて鉄道が開通したのは明治35年11月1日のことで、ここ境港から米子を経て御来屋に至る区間でした。60周年に当たる昭和37年11月1日に、この碑は建立されました。現在ではもっと延伸されていますが、開業当時はここに「境駅」がありました。

線路から離れて住宅地を抜け、千代むすびの交差点を左折すれば、「水木しげるロード」。みなとさかい交流館が見えれば、そろそろ境港駅です。

15時32分に境港駅に到着。平成7年3月に、灯台をイメージした駅舎に改築されています。

駅前には「しげる先生勉強中」のモニュメント。「ゲゲゲの女房」でもこのシーンが登場しましたね。

ついでに駅舎に入ります。境線唯一の有人駅で、窓口営業時間は7:10~18:15です。

ホームに入れないので、再び「水木しげるロード」を歩きます。駅を出て数分、「鬼太郎の塔」を発見。

道路を挟んだ向かいには蔵元・千代むすび。後日、本醸造を飲みましたが、これまで経験した中でベスト10に入るくらい飲みやすい日本酒でした。

最初の交差点の角には妖怪広場。河童の泉であり、水木しげるの漫画・「河童の三平」の主人公である三平や幼少時の鬼太郎の小便小僧など9体のブロンズ像が置かれ、4箇所から霧が噴出す仕掛けがあるそうです。

沿道の至る所にはブロンズ像が並んでいます。これは「ろくろくび」。

「ろくろくび」の近くにある妖怪神社。御神体は黒御影石と樹齢300年のケヤキが組み合わされており、鳥居は一反木綿をデザインしているそうです。この時間でも観光客が多く混雑していたので、撮影だけして素通り。

「水木しげるロード」を更に突き進み、スタンプを集めつつブロンズ像を楽しみます。

魔女の花子

魔女の花子

サラリーマン山田。このあたりからアーケードに入ります。

アーケードを進んでいくと、水木しげる記念館。折角なので、入りましょう。

つづく

昨日は失礼致しました。そろそろ、境線駅巡りに戻りましょう。

13時33分に中浜駅に到着。

それでは周辺散策。線路の西側は畑地です。相変わらず葱畑が多いです。

再び踏切を渡り、東側の住宅地へ。みかんが庭木として栽培されており、改めて山陰地方が温暖なんだなと認識しました。尚、付近には龍泉寺があります。

入線音を録音し、14時1分発の1645K(キハ47 2019+キハ40 2115)に乗車して3駅進みます。尚、境線で山陰標準タイプの入線音が流れる駅は、確認した限りでは、中浜駅の他には米子空港駅だけです。

14時8分に上道駅に到着。片面ホーム1面のみの構内で、ホームは広めです。この日確認した妖怪列車は「ねずみ男車両」と「ネコ娘車両」でした。その他には「鬼太郎車両」と「目玉おやじ車両」が在籍していますが、この日はお休みだったようです。それとも、山陰線で運用??

まずは駅名標を撮影。上道駅は「一反木綿駅」です。

駅全体像を。吹きさらしの待合所に長い木製ベンチがあるだけで、入口には乗車駅証明書発行機があります。ホームは割と長めです。

それでは周辺散策。畑を抜けると、境港市民体育館と文化ホールがあります。

美保関半島の山々が間近に迫り、日本海が近いことを実感します。最果ての雰囲気は言い過ぎでしょうか。

駅の東側に高校があるので、駅に戻るとベンチは部活帰りの高校生で一杯。14時25分発の1648K(キハ40 2115+キハ47 2019)に乗車し、1639K車内で出会った女性2人組と再会しました。境港をたっぷり堪能されたようで、ゲゲゲグッズをしこたま携えられてました。

14時30分に高松町駅に到着。片面ホーム1面のみの構内ですが、駅裏が杉林で暗いです。

駅名標を撮影。高松町駅は「すねこすり駅」です。境線最狭のホームなので、これがせいぜいです。

それでは駅全体像を。米子方に吹きさらしの待合ブースが設けられているだけで、駅舎はありません。階段を下りたところに乗車駅証明書発行機があります。

調査終了後、踏切を渡って駅裏にある高松宮神社へ。ここで境線全駅下車達成を誓ってきました。

西に進みと、美保関半島の山々を望む畑地に出ました。白菜とかキャベツとか栽培されていますが、果たして大雪の前に収穫したのだろうか。

再び踏切を渡って幹線道路を横断し、閑静な住宅地を東に進みます。夢みなと公園へは徒歩20分くらい(約2.5km)です。

ある程度進んだところで駅に戻り、15時3分発の1647K(キハ47 2094+キハ40 2004)に乗車して境線全駅下車達成の地へ。さすがにこの時間だと観光に出る客が少なくなり、やっとボックス独占を果たしました。

つづく

米子空港駅では1時間の滞在。連絡通路を歩き、米子鬼太郎空港を訪問。土産物を買った後、展望デッキ(無料!)にて玄米ブランで昼食。天気がよくてラッキーでした。

その目的というのはJA8394。この頃新潟空港に飛来しなくなったA320で、ANA816便としての折り返しです。全日空のA320の退役も徐々に進んでいるので、記録はお早めに。

12時43分にプッシュバックしたので、離陸を待つことなく撤収することに。米子鬼太郎空港は、大山が間近に見えるスポットでした。

何とか駅に戻り、12時58分発の1643K(キハ40 2094+キハ47 2004)に乗車しました。あ、言い忘れましたけど、この駅の手前で大きくカーブしているのは、米子空港の滑走路が2500mに延長されたためです。

13時6分に余子駅に到着。片面ホーム1面のみの構内ですが、ホームは広いです。

まずは、駅名標を撮影。余子駅は「こなきじじい駅」です。

それでは駅舎撮影。昭和53年3月30日築の、和田浜駅と同系のコンクリート駅舎です。

続いて駅舎内部の様子。入口に券売機があり、左手に木製ベンチが張り巡らされた待合室があります。

折角なので、道路を挟んだ向かいにある餘子神社を訪問し、旅の安全を祈願してきました。尚、境港総合技術高校までは850mです。

駅に戻ると、待合室は部活帰りの高校生で一杯。13時28分発の1646K(キハ47 2004+キハ40 2094)で2駅返しました。

13時33分に中浜駅に到着。対面式ホーム2面2線の構内です。米子空港の滑走路延長工事に伴い大篠津駅が棒線化されました(6月に廃止)。その代わり、当駅は平成20年3月15日より交換可能駅となっています。

続いて駅名標を撮影。中浜駅は「牛鬼駅」です。牛鬼といえば、宇和島地方の祭りに登場しますけどね。ま、境線には北海道や東北地方の妖怪が登場しているし。

スロープを下り、駅入口に出ました。入口に券売機と自販機があるだけで、駅舎はありません。下りホームへは更に構内踏切を渡る形となります。

50mほど米子方に歩くと、待合所兼水洗トイレがあります。ここで2度目の歯磨きしました。

それでは周辺を歩きましょう。

つづく

参考サイト さいきの駅舎訪問

それでは駅舎撮影。階段を下りて駅前広場に出ると、乗車駅証明書発行機があり、そして可愛らしい待合室があります。ホーム上にも待合スペースがあるので、案外列車を待つには申し分ないロケーションです。

大篠津町駅はもともと御崎口駅でした。米子空港の滑走路延長工事に伴いルートが大きく迂回されたことで、平成20年6月に大篠津駅が廃止されました。「大篠津」の名が消えることを残念がった地元民の声により、同時期に「御崎口駅」は現在の駅名に改称されています。

駅前には体育館があり、それに隣接して「いなかフードセンター」があります。

踏切を渡ると、ひたすら和田浜駅に向かって幹線道路を南下します。序盤は葱畑が続きます。

中盤に差し掛かる頃、生コンの工場が現れてきます。和田浜工業団地の北端に入ったようです。

歩道が切れると、踏切を渡って葱畑の中の農道に逃れます。皮肉にも、これから和田浜工業団地の核心に入るところでした。

11時29分に和田浜駅に到着。大篠津町駅を出て25分後でした。駅前は古い住宅地です。

それでは駅舎撮影。昭和53年3月30日築のコンクリート駅舎です。境線には駅舎のある駅の割合が低いので、この駅舎にも感謝しなければです。

駅舎内部の様子。通路には券売機があり、左手には広い待合室があります。開業当初から無人駅だったようです。少し早く着いたので、Tully's coffeeでブレイク。

続いて駅名標を撮影。和田浜駅は「つちころび駅」です。

上り列車を利用して構内を撮影。片面ホーム1面のみの構内ですが、ホームは広いです。

最後に駅裏の様子を。葱畑の向こうには工場群が広がっています。

11時52分発の1641K(キハ47 2019+キハ40 2115)に乗車して米子空港駅へ。これまで以上に混雑しており座れませんでした。

11時58分に米子空港駅に到着。片面ホーム1面のみの構内ですが、ホームは狭いです。

次に駅名標を。米子空港駅は「べとべとさん駅」です。以前は廃止された大篠津駅が名乗っていました。この駅名標自体、大篠津駅で使用されていたに違いありません。

駅舎に入ります。広い待合室に水洗トイレ。木材がふんだんに使用されています。ただ、券売機などの類はないようです。

それでは駅舎撮影。米子空港駅は、大篠津駅を800m移転して開業する形で平成20年6月15日に開業されていますが、この待合室は平成21年4月に設置されています。

折角なので、米子鬼太郎空港に行きますか。

つづく

参考サイト さいきの駅舎訪問

昨日は失礼致しました。それでは、境線駅巡りに戻りましょう。

国道9号沿いのローソンで用を足し、9時35分発の1637K(キハ47 2019+キハ40 2115)に乗車して富士見町駅を後にします。この列車からは観光客で賑わってきました。

9時44分に河崎口駅に到着。片面ホーム1面のみの構内です。

駅名標を撮影。河崎口駅は「傘化け駅」です。背景は住宅地と畑です。

踏切を渡って交通安全地蔵尊のところから駅舎撮影。昭和51年10月15日築の木造の待合所のみの無人駅です。待合所の中には券売機もあります。

再び駅に戻ることなく、弓ヶ浜駅まで歩きます。校地の脇を通過した後は、ひたすら線路沿いの小道を進みます。葱畑が多いです。

踏切を渡り少し大きい道路に出ると、住宅や工場などが並ぶ一帯になり、少し賑やかになりました。今日の山陰地方は何ていい天気なんでしょう。この年末年始に大雪に見舞われたことが嘘みたいです。

夜見駐在所の交差点を左折して住宅地に入り、更に右折して葱畑の中を進みます。米川という人工河川がつくられたおかげで、この弓ヶ浜は不毛の大地から農地へと変貌し、現在に至っています。

T字路を左折すると、弓ヶ浜駅に到着しました。河崎口駅をからの所要時間は38分でした。

それでは駅舎撮影。大正6年7月31日築の木造駅舎が健在ですが、近年になって無人化されて半分化されたに違いありません。結論から先に申し上げますが、境線の木造駅舎は当駅だけです。

次に、内部の様子。狭いながらも待合ベンチが張り巡らされており、券売機もあります。また、左手にはトイレがあり、ようやくこの日最初の歯磨きを果たします。

ホームに出て駅名標を撮影。弓ヶ浜駅は「あずきあらい駅」です。十分な立ちスペースがあるので撮りやすかったです。

構内踏切を渡り、2番乗り場に出ました。弓ヶ浜駅は境線では数少ない交換可能駅の1つで、対面式ホームの2面2線の構内です。この「ねずみ男列車」と交換した1639K(キハ40 2094+キハ47 2004)に乗車して境港方面に進みます。可也混雑していたので、女性2人組の脇に座らせてもらいました。きっとゲゲゲ観光してくるでしょう。

10時55分に大篠津町駅に到着。片面ホーム1面のみの構内です。

駅名標を撮影。大篠津町駅は「砂かけばばあ駅」です。ホームが非常に狭いのでこれが限界です。

それでは駅舎撮影といきますか。

つづく

博労町駅から踏切を渡って西に進むと、浄土宗の寺院である光西寺があります。

再び踏切を渡って東に進むと、勝田神社の脇に一等水準点を発見しました。ここまで保護されているのは初めて見ました。

折角なので、勝田神社にて旅の安全を祈願しました。出雲大社に近いこともあり、注連縄が大きいです。

出雲大社別院は、博労町駅から歩いて数分の所にあり、勝田神社と敷地が隣接しています。社殿がコンクリート造り。

その手前には、黄檗宗の祥光山 了春寺があります。博労町駅界隈は寺社が実に多いです。

8時33分発の1635K(キハ40 2094+キハ47 2004)に乗車して博労町を後にしました。「キハ40 2094」はネコ娘車両で、天井もまた然りです。 8時40分に三本松口駅に到着。

8時40分に三本松口駅に到着。

駅前に出ます。三本松口駅は片面ホーム1面のみの構内で、境港方にのみ出入口と待合ブースがあるだけの無人駅です。そこには券売機もあります。

三本松口駅は「そでひき小僧駅」。ホームが狭いので全貌は入りません。

三本松口での滞在時間は15分。近くのローソンに行って缶コーヒーを購入しただけ。駅周辺は閑静な住宅地です。近くを米川が流れていますが、ゴミのポイ捨てが目立っていたのが残念です。

8時55分発の1636K(キハ40 2115+キハ47 2019)に乗車して2駅返します。「キハ40 2115」はねずみ男車両です。

9時ちょうどに富士見町駅に到着。ホームは狭いです。

それでは駅全体を。片面ホーム1面と待合ブースのみの無人駅で、入口は境港方の1箇所だけ。その入口には券売機があります。

つづいて駅名標。富士見町駅は「ざしきわらし駅」。それにしても、背景はマンションです。

ローソンを目指して踏切を渡ります。ボウリング場の前を通過した後に幹線道路と合流。それが国道9号だと分かると、旅気分がグッと沸いてきました。

つづく