前回はこちら

常磐線243Mは11時50分に岩沼駅に到着。57分発の東北本線436M(E721系P17編成+P6編成)に乗り継ぎます。乗り越し精算の関係で3分遅れでやってきました。車内ではカロリーメイトの昼食タイム。

白石駅にて1186Mに乗り継ぎます。E721系P40編成なので、ボックスを確保するとプレモルで一杯やりました 。

。

13時4分に福島駅に到着。土産を買うついでに西口へ。平成27年3月20日にリニューアルされたということですが、「福島駅」の字体が変わり、柱も茶系になりました。

駅前には古関裕而のモニュメントが。現在、この駅には同氏が作詞した「ああ、栄冠は君に輝く」が発車メロディーとして採用されています。

13時30分発の1144M(701系F2-507編成+F2-512編成)で郡山方面へ。席にありつくのがやっとなくらいの混雑。

13時49分に安達駅に到着。島式ホーム1面2線+側線1本の構内です。

階段を上がって駅舎の中へ。旧跨線橋を利用した橋上駅舎となっています。駅員は居るものの、窓口などは無く自動券売機などになっています。

左手には待合室が。10人分座れるようになっています。尚、運用時間は、平日では7:10~18:15、土休日では8:05~17:15です。

さて、東口に出ました。平成28年1月23日に白亜の橋上駅舎となりました。トイレは階下に。

郡山方には農業倉庫が残されてました。

駅前は閑静な住宅街となっており、山裾に国道4号が通じていたりします。

西口に出ました。こちらも白亜ですが、東口とは窓の位置が異なり、イメージが大きく変わったように見えます。順光となり、JR東日本のHPのイメージ図のような絵作りが出来ました

。尚、こちらにも階下にはトイレが。

。尚、こちらにも階下にはトイレが。

西口駅舎の郡山方には、平成28年1月22日限りで役目を終えた木造駅舎が残されてました

「智恵子の生家」を目指して周辺散策。5分ほど歩くと、佐藤正二の歌碑が。「商と匠の業の映ゆるごと 智恵子の里に泉噴きたり」。

主要道路沿いに出ると、ベイシアとオートRSが。「智恵子の生家」へはもう30分ほどかかるそうなので、ここら辺で引き返します。

14時38分発の1146Mは、E721系P41編成のみである上に東京人の大移動と重なり、立ち位置を確保するのがやっとなくらいの混雑(私は二本松で席にありつきましたが)。そのせいか、2分ほど遅れてました。

続きはこちら

参考サイト さいきの駅舎訪問

前回は、NODOKA惜別記事をお伝えしました。「仙台空港鉄道開業10周年キネン乗り継ぎ」に戻りましょう。

その4はこちら

10時5分発の234M(E721系P37編成+P33編成)で山下駅を出発。

10時16分に新地駅に到着。交換可能駅で、対面式ホーム2面2線の構内です。

跨線橋を渡る前に駅裏を。見事なまでに茫洋としています。勿論、東日本大震災の大津波にさらわれたことによるものです。

跨線橋を渡って駅舎の中へ。簡易Suica改札機の左手に窓口(「みどりの窓口」ではない!)があり、営業時間は7:00~17:00です。それ以外の時間帯は乗車駅証明書発行機での対応と思われます。

それでは駅舎撮影。昨年12月10日に白系の平屋の駅舎に生まれ変わりました。雨除けのルーフが取り付けられており、このような絵作りを強いられました。トイレは下りホームの仙台方に。

一方、改札外の小高方にも公衆トイレが設けられています。

1時間余りの滞在時間を利用して周辺散策。田んぼの向こうには鹿狼山が

。

。

15分ほど進むと、新地消防署防災センターが見えてきました。

国道6号に出ました。「新地駅周辺市街地復興整備事業」の看板が。東日本大震災から6年経つというのに、復興はまだまだです。

セブンイレブンでアイスなどを調達して駅に向かうと新地町役場が!

沿道では彼岸桜が咲いていました

。

。

新地町役場から5分、丸屋を通過。向かいには新地ショッピングセンター(フレスコ)を通過。

駅に戻って少し休憩し、11時17分発の243M(E721系P33編成+P37編成)で岩沼に戻ります。浜吉田まで高架線を走り、2007年に全駅下車達成したのが嘘になるくらいイメチェンしてました。

続きはこちら

一昨日、JR東日本新潟支社は、NODOKAを来年1月中にもお払い箱にすることを発表しました。今年の4月15日の「摂田屋蔵開き号」に115系N3編成が充当されたことで、ちょっとおかしいなと感じていましたが。

NODOKAは、2001年に「シルフィード」から改造されたもので、両先頭車が展望席で車内にはカラオケボックスが付いており、わいわいがやがや出来るジョイフルトレインでした。床下に発電機を取り付けていたことから、磐越西線でDL牽引で走行した実績もあります。4月29日あたりには「妙高ミズバショウ号」として運転されたり、6月頃には婚活列車として運転されたり、正月三元日には「初詣NODOKA号」として運転されたり、最近では山の日に「弥彦山ナイトクルーズ号」として運転されたりしました。このように八面六臂の活躍を見せてくれましたが、189系改造とはいえ485系で、MG故障などの運行障害も少なくありませんでした。「糸魚川快速」の廃止と同様、スペアパーツ枯渇というのだろうか、いよいよこの485系も殲滅作戦のターゲットとされてしまいました。

それでは、2017年に撮影されたNODOKAのシーンを紹介します。撮影場所は新潟駅です。

2017年1月1日。「初詣NODOKA」は9時44分頃に新潟駅1番線に入線。これと入れ替わるように、羽越線929M(E129系A8編成)が発車していきました。

929Mが発車すると、NODOKAの撮影タイム。この時は廃車の気配すら無かったので、ギャラリーはほんの数人。間もなく、「初詣NODOKA」は弥彦に向かって発車していきました。

2017年4月15日。NODOKAによる「分水お花見号」は、10時31分頃に9番線に入線。撮影者の皆様がこの後の廃車発表を予感していたからか、可也の数でした。数少なくなった485系でもあるし。この後「SLばんえつ物語」のエスコート機であるEF81と一瞬並びましたが、記録しとけばよかったな 。

。

2017年5月28日。「JR新潟鉄道サービス号」は、9時28分頃に羽越線929M(E129系A29編成)に見送られる形で鶴岡に向けて発車していきました。

NODOKA惜別記事は以上です。この先、8月1、8日には「展望日本海夏休み満喫号」(新潟~酒田)、8月11日には「弥彦山ナイトクルーズ号」、8月19、20日には「NO.DO.KAもぐら号」(水上~越後湯沢)と走るとアナウンスされています。10月以降は未定となっていますが、「みどりの窓口」で買えるものとしては来年の「初詣NODOKA号」が最後ではないかと考えられます。来年から「妙高ミズバショウ号」が設定されなくなると思うと、少し寂しくなります。NODOKAは果たして、どのようなフィナーレを迎えるのでしょうか。最後まで見守っていきましょう。

昨日、JR東日本新潟支社は、485系のジョイフルトレイン・NODOKAについて、来年1月に引退させることを発表しました。ラストラン等についてはこれから詰めるということですが。シルフィードの改造ということですが、車内で飲んで歌って出来る485系が廃車になると思うと、時代の流れを感じずにはいられません。確かに、正月の弥彦臨で運転された際、錆が出てるという指摘があったし。よって次は、NODOKA惜別記事をお伝えします。

前回はこちら

さて、本題に。名取駅にて常磐線230M(E721系P4-10編成+P21編成)に乗り継いで阿武隈川を渡ります。

9時4分に坂元駅に到着。片面ホーム1面のみの構内です。

まずはホームから見える景色を。一面の茫洋とした原野となっています。勿論、東日本大震災の大津波が「無」にしていったのです。

階段を下りて改札を出ました。委託駅ながら簡易Suica改札の左手には窓口があり、営業時間は7:10(土休日は8:10)~18:30(休み6回)です。トイレは改札をくぐって右手に。

自動券売機の右手には待合室が。8人分座れるようになっています。

それでは駅舎撮影。昨年12月10日の復旧時に黒系の高架駅となりました。2007年に常磐線全駅下車達成した時に木造駅舎だったのが、まるで嘘だったかのようです。

短い時間で周辺散策。2分ほど北上すると坂元郵便局とローソンが。

坂元川に差し掛かった所で駅に戻ります。

9時23分発の237M(E721系P4-9編成)で仙台方面へ。

9時28分に山下駅に到着。交換可能駅で、島式ホーム1面2線の構内です。

階段を下りて改札を出ました。簡易Suica改札の右手に「みどりの窓口」があり、営業時間は7:10(土休日は8:10)~18:30(休み6回)です。トイレは改札をくぐって右手に。

簡易Suica改札機の左手には駅内文庫があり、16人分座れる待合所が備え付けられています。

時刻表を。上下其々概ね1時間に1~2本ずつですが、下りの7時台の4本、上りの19時台の3本が特徴的です。当駅止まりは4本にのぼります。

さて、東口に出ました。こちらも昨年12月10日に復旧しており、黒茶と白の配色の高架駅となりました。

駅前には山元いちご園が。このあたりのいちご農園は、東日本大震災の大津波で多くが流されてしまいましたが、そのうち残った5軒のいちご農家のうち3軒が立ち上がって農業法人化したものです。2011年3月末にはもう動き出していたとか。

西口に出ました。仙台方には「Happy やまのもと」の絵画が

。2016年10月23日に完成したそうです。

。2016年10月23日に完成したそうです。

駅前には道路に面して、フレスコと薬王堂が。

「子育てするなら山元町」ですって

続きはこちら

私は7月22、23日に宇部線、小野田線の全駅下車を果たしてきましたが、ちょうどその頃、秋田県内は大雨に見舞われ、奥羽本線の峰吉川~羽後境間の路盤が60cmも崩落するなどし、秋田新幹線は運休が続いています。ただ、在来線側の路盤が無事なので、明日からは「こまち」が大曲折り返しで運転され、大曲~秋田間は在来線列車による「こまちリレー号」が運転されます。今年の梅雨は、九州北部豪雨といい、激甚災害級の被害を出し過ぎです。

さて、本題に。仙台空港鉄道1309Mは7時46分に杜せきのした駅に到着。島式ホーム1面2線のつくりですが、ホームは片面しか使われておりません。

階段を下りてコンコースへ。自動販売機には仙台空港鉄道の鉄道むすめ・杜みなせが 通学生の減少が続く昨今、民鉄が鉄道キャラを採用するのが流行っています。

通学生の減少が続く昨今、民鉄が鉄道キャラを採用するのが流行っています。

改札を抜けました。3台の自動改札の左手には窓口と自動券売機が。杜せきのした駅の入口は2Fの自由通路に面しているのです。

さて、南口に出ました。ペデストリアンデッキからの撮影となりますが、ホーム階にパイプが連続したつくりです。この駅に降り立って、仙台空港鉄道全駅下車達成

。

。

そのペデストリアンデッキの行きつく先はイオンモール。専門店街の開店がまだなのでクローズされてました。

北口に出ました。杜せきのした駅は3階建てになっています。1Fには何が入っているのだろう。

プレモルで軽く打ち上げして駅前を。ロータリーの向こうには公衆トイレが。背景にはマンション。

名取方に視点を移して。東邦銀行、備長扇屋、七十七銀行、ミニストップなどがあり、付近には名取市文化会館があったりします。

8時13分発の1311Mで名取駅に戻ります。E721系P503編成+SAT721系SA101編成で、SA101編成には仙台空港鉄道開業10周年ラッピングが施されてました。

続きはこちら

東北本線1426Mは7時6分に名取駅1番線に到着。「18きっぷ」では仙台空港鉄道に乗れないので、一旦改札を出て乗車券を購入。7時22分発の1308M(SAT721系SA102編成+SA103編成)で仙台空港方面へ。

美田園に着くまでの間、仙台空港鉄道の概要を紹介します。仙台空港鉄道は、名取と仙台空港を結ぶ駅数3、全長7.1kmの第3セクターです。今年の3月18日に開業10周年を迎えました。通称は「仙台空港アクセス線」であり、仙台空港へ確実にアクセスする機能を有してしています。しかし、仙台空港自体にこれといったエンターテイメント性はなく、杜せきのしたのイオンモールの利用客によって支えられているのが現状です。尚、車両については、2008年にローレル賞を受賞したSAT721系が中心ですが、JR東日本のE721系P500代も重要な戦力です。

7時28分に美田園駅に到着。交換可能駅で、島式ホーム1面2線の構内です。

階段を下って駅舎の中へ。2台の自動券売機の右手には3台の自動改札が。尚、トイレは改札をくぐって奥に。

さて、北口に出ました。ホーム部分には縞模様がありますが、機能的なつくりの高架駅です。

駅前の様子。県道127号を挟んで向かいにはファミリーマートや岩手銀行が。

南口に出ました。駅前ロータリーがあり、車寄せにはルーフが設けられています。

駅前の様子。スーパービバホームやフラスコなど郊外型店舗が続々と進出してました。当初抱いていた「田んぼの中の駅」のイメージは完全に覆されました。

7時43分発の1309M(SAT721系SA103編成+SA102編成)で仙台東部道路を越えます。

そのSA102編成の車内。ワインレッドのセミクロスシートとなっています。

つづく

2017年夏の「18きっぷ」のシーズンが始まりました。この機会に遠方を訪問する「18きっぱー」も多いのではないでしょうか。私はこの機会に宇部線、小野田線の駅を巡り、「TWILIGHT EXPRESS瑞風」の運転開始に伴ってリニューアルされた東浜駅をも訪問してくる予定です。

さて、これからお伝えするのは、2017年春の「18きっぷ」シーズンの最後に実施した「仙台空港鉄道開業10周年キネン乗り継ぎ」です。4月1日に開業した郡山富田駅を訪問する目的でしたが、仙台空港鉄道の全駅下車を達成し、常磐線の12月10日に復旧した駅を訪問するなど実り多い乗り継ぎ旅となりました。

で、その常磐線にはエポックメーキングな話題が入っています。明日からいわき~竜田間の普通列車2往復に651系が入るというものです。「18きっぱー」に話題を提供するだけではなく、黒磯~新白河の普通列車にE531系数編成を充てるのと、2019年度末に常磐線が全線復旧した際に新特急を走らせる際の橋頭堡にするという側面が隠されているのではないかと思われます。

前置きはこれくらいにして、そろそろ出発しましょう。

2017年4月1日。自転車で新津駅に行き、23時ちょうど発の信越線467Mで新潟駅へ。今回のダイヤ改正でE129系2連(A27編成)に変わっていました

23時45分発のWeライナー(仙台200か632)で一夜を過ごします。菅生PAの休憩以外殆ど寝てました。定刻5時30分に仙台駅東口に到着。

ファミリーマートでサラダを購入し、自由通路で朝食タイム。6時10分発の仙山線821Mで出発。私にとって初めてのE721系1000番代(P4-1編成)でした 。

。

6時18分に北仙台駅に到着。交換可能駅で、島式ホーム1面2線の構内です。

地下道を通って駅舎の中へ。3台の自動改札の右手には「みどりの窓口」が。左手には待合室。尚、トイレは改札をくぐって左奥に。

それでは駅舎撮影。昭和4年9月開業時の木造駅舎ですが、先回の「宮城DC」に伴ってハイカラ調にリニューアルされています。

ファサードの部分を拡大。昭和初期のモダニズムを感じます 。

。

駅前の様子。日曜の朝ということで静かでしたが、付近には西友があり、向かいにはドトールコーヒーが。

北仙台駅は仙台市営地下鉄南北線との接続駅だと聞きましたが、西に2分ほど進んだところのサンクスの脇にありました

1度目の歯磨きを終え、6時43分発の3830M(E721系P4-17編成)で仙台へ。仙台到着後、速攻で東北本線1426M(E721系P37編成+P33編成)に乗り継ぎます。

つづく

この海の日の3連休、新津鉄道資料館に新たな車両がやってきてサンクスフェアが行われました。それは、115系(クハ115-1061)とE1系(E444-1)です。E1系の方は6月21日未明に新潟新幹線車両センターから搬入されました。一方、115系の方は6月25日未明に新津運輸区から到着しました。その後、レールの上に載せるなどの整備を行い、今回のお披露目に至りました。

それでは、サンクスフェアにまいりましょう。訪問日7月16日(日)でした。

まずは、DD14 332の隣にある「クハ115-1061」をご覧ください。「急行」と出てました

では車内へ。廃車時と同様、青色のセミクロスシートになってました。

窓からは運転台が。「ATS 切?」がそのままです。

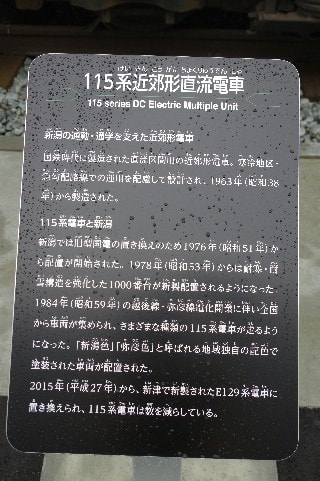

115系の説明書きを。1963年から製造され、1978年から耐寒・耐雪機能を強化した1000番代が新製配置されました。2015年からE129系に置き換えられて数を減らしていると。

続いて、115系の左隣のE1系をご覧ください。

入口で3、4分ほど待たされて車内へ。まずは2階席から。グリーン車ということで、青と黄色の派手な柄の大型のシートです。

運転台は非公開でした。

続いて1階席へ。黄土色の派手な柄のシートです。

E4系の説明書き。1997年から運転を開始し、2001年からは上越新幹線でも営業運転を開始しました。2012年からは上越新幹線専用となり、2017年にJR東日本から順次引退させる方針が発表されたと。

「DD14 332」と「クモハ115-1061」との間には車輪が所狭しと。

ここで、E4系と115系の並びをご覧ください。先頭部が並んでおり、可也ニクい演出です

。

。

後ろ並びもご覧ください。車体長の違いがはっきりと分かります。

タイアップ企画として、既存車両の車内公開も実施されました。K47編成の1号車を。オレンジ、緑、オレンジ、緑、オレンジの並びです。運転台見学の客が余りにも多いとのことで、ただ車内を見るだけの客も入口で何分も待たされました。

C57 19の運転台見学。上り口まで列が続いており、さすがに諦めました。

DD14 332の運転台見学。こちらも可也並んでおり、推定20分待ちだろうか。

「クハ481-1508」の方は、運転台見学待機席が前5,6列ということもあり、すんなり入れました。

新津鉄道資料館のサンクスフェアは以上です。今回は、P1とN15のお披露目でしたが、手前のセブンイレブンの交差点から渋滞するほど最大級の来訪者で賑わったのではないでしょうか。

ところで、P1とN15ですが、このまま露天で保存するとは思えません。K47の前例があることから、夏休み期間が終われば屋根の取り付け作業に入り、鉄道の日あたりに本公開に至るのではないでしょうか。

15時37分発の655M(115系S9編成)で戸倉駅を出発。

15時43分に屋代駅に到着。2面3線の構内です。「ろくもん」が一日の運用を終えた後、ここで滞泊するらしいです。

では駅舎の中へ。2台の自動券売機の右手には窓口があり、左手には「杏都へようこそ」と書かれた土産物屋が。

待合スペースには「AMOUR」(田宮美弘 1985年)が。

土産物屋向かいの市民ギャラリーでは島田広之展が行われていました。

それでは駅舎撮影。昭和61年築の三角屋根の駅舎です。トイレは軽井沢方に。

駅舎の壁面にはBリーグの信州ブレイブウォーリアーズを応援する看板が。駅前のあちこちに掲出されてました。

で、駅前ロータリー中央には「輪」のモニュメントが。

そして、駅前の桜の木には保育園児が描いたとおぼしきこいのぼりが

。

。

そうこうするうちに、長電バスのブルーリボンがやってきました 反対側を見ると、松代総合病院のラッピングバスになってました。

反対側を見ると、松代総合病院のラッピングバスになってました。

暑いだけではなく風も強くなってきて駅前を。整然とした街並みで、進学塾などもちらほら。

駅に戻ると、千曲市のコミュニティーバスがやってきました

16時9分発の2605M(115系S14編成)で長野へ。

16時25分に長野駅に到着。ナカジマ商会の信州きのこそばを食してブレイク 。

。

17時3分発の341M(115系S13編成)で妙高高原へ。遅れ篠ノ井線の接続をとったため5分延発。

進行方向左側に陣取ったので、古間駅を出ると黒姫山がくっきりと

。

。

17時49分に妙高高原駅に到着。18時2分発のえちごトキめき鉄道2367Mで直江津へ。「東京五輪2020」ラッピングのET127系V4編成でした。

19時ちょうどに直江津駅に到着。7分発の信越線1345Mに乗り継ぎますが、部活帰りの高校生が多いにもかかわらずE129系A6編成のみのワンマン。

20時34分に長岡駅に到着。テレビが無くなった待合室でブレイクした後、55分発の465M(E129系A20編成+B18編成)で新津に帰還しました。

「しなの鉄道全駅下車への道・第1回」は以上です。今回は、信濃国分寺以北の8駅を巡ってきましたが、戸倉駅構内がしなの鉄道の運転上の要衝であることは大きな発見でした。また、坂城駅近くの169系や信濃国分寺も大きな収穫でした。

ところで、行き帰りに経由した信越線ですが、長岡以南は「新井快速」など一部を除いて悉くワンマン化されてしまったなという印象です。特に、1324Mについては直江津着時点で通学時間帯を迎えるため、高校などの授業がある日は犀潟発時点ですし詰めになるのではないかと懸念されています。

冒頭に「しなの鉄道は「ろくもん」を含めて全て115系」と書きましたが、今のところ新車導入の話も出ていないことから、文字通り「115系電車の最後の楽園」ではないかと考えられます。115系に確実に乗りたい方は、ご訪問をおすすめします。

さて、「第2回」ですが、未だに実行してません。「信州DC」の期間中に実行してしなの鉄道全駅下車達成してこようかなと画策しているところです。

最後までお読みいただきありがとうございます 。

。

参考サイト さいきの駅舎訪問

14時11分に西上田駅に到着。

昼食を終えてふとホームに出ると、「ろくもん2号」が通過していきました

折角なので駅前を。虚空蔵山が迫っています。歩いて10分くらいの所にまゆの里がありますが。

14時49分発の653M(115系S10編成)で長野方面へ。

15時2分に戸倉駅に到着。2面3線+側線数本の構内です。

その側線には、初代長野色に復刻されたS7編成が休んでました

で、別の側線にはS27編成が整備を受けてました

跨線橋を渡って駅舎の中へ。しなの鉄道の運転上の拠点となる駅で、しなの鉄道の女性社員が窓口を務めてました。

その向かいには待合所が。「信州そば」があり、営業時間は7:30~14:00です。奥にはコーヒーショップ・M.M.Cが。

それでは駅舎撮影。昭和48年12月築の、国鉄後期型駅舎です。1994年5月に降り立った時は白色でしたが、現在は御覧の通りベージュ色です。トイレは軽井沢方に。

駅前の様子。「戸倉上山田温泉」と掲出されています。高1の時に降り立った時は「祝 羽田孜 内閣総理大臣就任」と掲出されていました。で、右手には、一時期よりは数を減らしてますが温泉旅館がずらっと掲載されています。

国鉄然としていたトイレで歯磨きを終えると、千曲市コミュニティーバスが出発していきました

少ない時間で周辺散策。国道18号に出ると茅葺きの建物が。酒蔵コレクションです。

駅に戻りました。「戸倉上山田温泉 ありがとうございました」と。

駅前ロータリーに戻ると、温泉旅館のバスが迎えに来てました。そろそろチェックインの時間か。

で、篠ノ井方にはしなの鉄道の車庫があり、別の車両が整備を受けてました。

つづく

参考サイト さいきの駅舎訪問