前回はこちら

山陽本線3831Mは9時22分に幡生駅に到着。乗り継ぎ時間を利用して想天坊で打ち上げ 。9時51分発の856D(キハ47 93+キハ47 1060)に乗車して山陰本線に寄り道。

。9時51分発の856D(キハ47 93+キハ47 1060)に乗車して山陰本線に寄り道。

10時1分に安岡駅に到着。交換可能駅で、対面式ホーム2面2線の構内です。

では駅舎の中へ。無人化されて窓口が閉鎖され、自動券売機に置き換えられています。

それでは駅舎撮影。昭和29年3月築の陸屋根の駅舎です。トイレは小串方に。

時刻表を。上下其々毎時1~3本ずつです。次の下り列車は19分発…。

滞在時間が18分しかないので駅前だけ。閑静な住宅地ですが、「安岡沖洋上風力発電建設反対」の幟が 振動が凄まじいからでしょうね。尚、深坂自然の森へは徒歩15分。

振動が凄まじいからでしょうね。尚、深坂自然の森へは徒歩15分。

跨線橋を渡って下りホームに行くと、多くの人が待っており、大分に行くという眼鏡女性に出会いました。彼女と共に、10時19分発の865D(キハ47 169+キハ47 2022)に乗車して下関方面へ。

10時22分に梶栗郷台地駅に到着。片面ホーム1面のみの構内です。

865Dが去ると私1人が取り残されました。自動券売機と3人分のベンチだけです。

それでは駅舎撮影。平成20年3月15日に開業した、階段と庇だけの駅舎(?!)です。トイレはありません。で、その右手の階段は??

駅裏に繋がっています。梶栗浜遺跡があり、考古博物館も併設されています 梶栗郷台地駅は発見の多い駅でしたが、長居出来ないのが惜しいところ。

梶栗郷台地駅は発見の多い駅でしたが、長居出来ないのが惜しいところ。

ついでに駅前の様子。ガリバーがあり、国道191号を挟んで向かいにはMrMaxが。梶栗郷台地駅は相当賑やかな駅です。

ホーム先端で待ってしばらくすると、お約束通りの「みすゞ潮騒」がやってきました この「みすゞ潮騒」は今年1月29日に運転を終了し、来る8月5日に「○○のはなし」として生まれ変わることになっています。

この「みすゞ潮騒」は今年1月29日に運転を終了し、来る8月5日に「○○のはなし」として生まれ変わることになっています。

つづく

参考サイト さいきの駅舎訪問

山陰本線駅巡りの前にニュースをお伝えします。京阪電鉄は昨日、京阪大津線の4駅を来年3月に改称することを発表しました。「浜大津駅」は「びわこ浜大津駅」に、「別所駅」は「大津市役所前駅」に、「皇子山駅」は「京阪大津京駅」に、「坂本駅」は「坂本比叡山口駅」に改称されます。大津市が現在推し進めている第2期観光交流基本計画の中心的な考え方である「オンリーワンの琵琶湖を活用した観光の活性化」に賛同したためで、「琵琶湖、比叡山の観光客のスムーズなご移動と、沿線のお客様の乗換利用の促進を目的」としたということです。

では、本題に。15時46分発の178D(キハ47 1012+キハ47 15)で柴山駅を出発。但馬の日本海に別れを告げて。

2分遅れの16時24分に玄武洞駅に到着。交換可能駅で、対面式ホーム2面2線の構内です。

それでは駅舎撮影。昭和56年12月築のカプセル駅舎です。トイレは汲み取り式です。

一旦駅舎の中へ。3人分座れるベンチがあるだけです。

時刻表を。上下それぞれ15本ずつです(土休日運休の1往復を含む)。

47分の滞在時間で周辺散策。県道9号を挟んで向かいには玄武洞への渡し船の乗り場が。営業時間は一応9:00~17:00ということになっていますが、この時期はお休みのようでした。

城崎温泉方面に歩を進めると「国民宿舎」が。営業している様子はなく、いわば廃墟です。

県道9号には歩道がなく、進むのも命がけ。8分ほど歩くと「海の駅」に到着。お土産を調達してきました 。

。

駅に戻るとすっかり日が暮れなずんできましたが、西口へ。かつて駅舎があったような感じの駅前広場ですが、階段と駐輪場があるだけです。

17時11分発の181D(キハ47 15+キハ47 1012)で城崎温泉駅へと折り返します。

折角なので、地蔵湯へ。大きな湯船が1つだけでしたが、しっかり旅の汗を流してきました。帰りにさとの湯の足湯も制覇 。

。

18時22分発の182D(キハ40 2007+キハ47 139+キハ47 1)で豊岡に出た後、444M(113系S04編成)に乗り継いでかに寿司で夕食タイム 。

。

その113系S04編成の車内をご覧下さい。狭いセミクロスシートです。

ウィーラートラベルS3522便に乗り継ぐため、1154M(223系F15編成)~282M(221系K14編成)と乗り継いで京都に出た後、奈良線671M(103系NS412編成)に乗り継いで東福寺へ。乗車券が京都市内までではなかったので、140円の乗り越し運賃をしっかり取られました。

その後、京阪電車(7200系7201F)で祇園四条に出た後、そのS3522便(和泉200か15-92)で一夜を過ごし、信越線228D(キハ110-212+キハ110-213+キハ110-214)で新津に帰還しました。

「山陰本線全駅下車への道・第2回」は以上です。今回は、但馬地方の非電化区間を中心に巡ってきました。「第1回」で巡った電化区間とは異なり、交換設備撤去駅が3駅にも上り、同じ山陰本線とはいえ落差を感じました。列車本数が極端に少ない益田~長門市間を巡ると一層落差を感じるでしょう。

山陰本線といえば、先週末には但馬地方や鳥取県内では大雪に見舞われました。城崎温泉では停電が発生し、外湯が4施設も臨時休湯を余儀なくされ、城崎温泉駅では運転された臨時特急がぎゅうぎゅう詰めとなりました。また、青谷駅にて米子行き普通列車が大雪のため10日夜から22時間も立ち往生したことは記憶に新しいでしょう。私は全国の駅を巡っているので対岸の火事ではありません。あの時大雪に見舞われなくてよかったなと胸をなで下ろしているところです。

さて、日本の鉄道界を見てみますと、烏山線のキハ40系や仙台地区の719系などがいよいよ終焉を迎えます。次は、仙台の719系についてお伝えします。

最後までお読みいただきありがとうございます 。

。

山陰本線1176Dは、14時55分に佐津駅に到着。交換可能駅で、島式ホーム1面2線の構内です。

跨線橋を渡って駅舎の中へ。でも、その前にアイテムをご覧下さい。木製のラッチです

では、駅舎の中へ。無人化されて窓口が閉鎖されています。窓口跡にはモニター画面が。

それでは駅舎撮影。明治44年10月の開業時の木造駅舎が健在です 。

。

鳥取方にはトイレがちょこんと。平成17年2月の築です。

佐津駅ではついさっき団体さんが大挙して下車したので、22分の滞在時間で周辺散策。佐津郵便局を過ぎると、真新しい旅館の楓荘が。例によって、カニ料理をウリにしています。

間もなくすると、さづっこ橋で佐津川を渡ります。

さづっこ橋を渡ると、佐津の温泉街に出ました。旅館「かどや」に辿り着いたところで引き返します。駅に戻ると、177Dの到着アナウンス 。

。

無事に15時17分発の177D(キハ47 2+キハ47 1106)に間に合って香住方面へ。

15時21分に柴山駅に到着。一見する限り対面式ホームですが、交換設備が撤去されて棒線化されているのです。

では駅舎の中へ。この駅も無人化されて窓口が閉鎖されています。例によって、窓口跡にはモニターが。「ようきんさったなぁ柴山へ」。

それでは駅舎撮影。昭和21年9月築の細長い木造駅舎です 。

。

駅名板の字体をご覧下さい。中々凝ってます

で、トイレは鳥取方に。尚、柴山駅の標高は12.5mです。

駅前には「甲羅戯」という大きな温泉旅館がドドンと 一緒に下車した親子も吸い込まれていきました。例によって、この時期のウリはカニ料理ということで。

一緒に下車した親子も吸い込まれていきました。例によって、この時期のウリはカニ料理ということで。

時刻表を。快速も停車し、上りが14本、下りが15本です。

25分の滞在時間を利用して周辺散策。ガードをくぐって「柴山ラドン温泉」に行ってはみたものの、要するに温泉供給場所でした。でも、そばには丹生大明神が。

折角なので本殿へ。旅の安全を祈願してきました 。

。

つづく

13時56分発の173D(キハ47 1+キハ47 139+キハ40 2007)で鎧駅を出発。

13時59分に餘部駅に到着。片面ホーム1面のみの構内です。手前に鉄骨のようなものがありますが、ベンチです

それでは駅舎撮影。平成22年9月に設置されたコンクリの待合所です。トイレは鳥取方に。

時刻表を。快速も停車し、上下其々11本ずつです。滞在時間は35分。

折角なので、「地上」に下りてみます。途中には旧橋梁がありますが、その余部鉄橋は明治42年2月に着工し、明治45年1月に完成しました。当時はトレッスル式鋼橋として東洋一の規模を誇ったものです。

「地上」への最後のスロープの入口には開業記念樹が。餘部駅は昭和34年4月に開業しました。

「地上」に下りると旧ガードが。平成22年8月12日をもって役目を終えたとは未だに信じられません。

新余部鉄橋であるコンクリート橋をくぐると「道の駅 あまるべ」が。餘部駅はうっしーさんのサイトで133位にランクインされていますが(2017年2月11日現在)、一大ドライバーズスポットに成長したものです。

その隣にはちょっとした鉄道資料館が。無料なのが嬉しいところ。

雨が本降りになる中、旧線を利用した「空の駅」へ。「空の駅」は平成25年5月3日に開駅しました。尚、運用時間は8:00~19:00です。

アクリル板の向こうには、餘部漁港が。餘部駅といえば、現在の鉄道会社の風規制基準の教訓となった悲しい歴史があります。1986年12月28日、回送中だったお座敷列車「みやび」が強風にあおられてカニ加工場に墜落し、同加工場の従業員5人と「みやび」の車掌さんが犠牲となったのです。これにより、風速20m/s以上が徐行運転、25m/s以上が運転中止と定められたのです(一般規制の場合)。

最後まで行ってみました。さすがに安全上の理由で先端までは行けないようになっています。閑話休題、この新鉄橋の運用開始により、同区間の運転中止基準が風速30m/sに緩和されました。

早いもので出発の時間となりました。14時34分発の1176Dで豊岡方面へ。「キハ40 2007+キハ47 139+キハ47 1」の3連でしたが、先ほどのツアー客が乗り込んで大混雑。何とか「キハ47 139」のボックスの一角に収まりました。

つづく

山陰本線駅巡りの前にニュースをお伝えします。本日、JR各社は、今年度の「青春18きっぷ」及び「北海道新幹線オプション券」のあり方について発表しました。効力、価格、発売期間および有効期間は昨年並みということです。今春にも「ムーンライトながら」の設定があったので発売されるものと思っていましたが、実際に発売されることが分かって何だかほっとしています。

さて、本題に。12時50分に久谷駅に到着。ホームからは久谷の集落が 。久谷駅は高台にあるのです。うっしーさんのサイトで162位(2017年2月9日現在)にランクインされています。

。久谷駅は高台にあるのです。うっしーさんのサイトで162位(2017年2月9日現在)にランクインされています。

長いスロープを下りて「地上」に出ました。駅前は畑です。トンネルを抜けた先には民家があるのです。余所者はくぐらないようにしましょう。

しばらく西に進むと「久谷民俗芸能伝承館」に到着。入場料を払えば入れる博物館というわけではなく、所謂公民館です。

駅に戻ると、「はまかぜ1号」が通過していきました キハ189系6連です。

キハ189系6連です。

13時25分発の174D(キハ47 1106+キハ47 2)で豊岡方面へ。

13時35分に鎧駅に到着。一見する限り対面式ホームですが、交換設備が撤去されて棒線化されています。

それでは駅舎撮影。昭和56年2月築のカプセル駅舎です。トイレは豊岡方に。

では駅舎の中へ。ベンチが6人分です。21分の滞在時間で一緒に下車したカップルと共有する形に。うっしーさんのサイトで170位(2017年2月9日現在)ということで、駅ノートが備え付けられています。

駅前の様子。1日数本の全但バスのバス停と古い家並みが。鎧駅の標高は40mだそうです。

地下道をくぐってビュースポットへ。壁には鎧駅の風景の写真が 。

。

廃ホームに出ました。「天然記念物 釣鐘洞門」と。西北にあるそうです。

開けてきたと思ったら、鎧漁港の絶景が

。格好のデートスポットです。

。格好のデートスポットです。

しばらくすると、「はまかぜ4号」が大阪に向かって通過していきました

つづく

山陰本線169Dは、11時40分に香住駅1番乗り場に到着。普通列車の約半数が折り返す駅で、2面3線の構内を有します。

では、駅舎の中へ。改札の左手には自動券売機と「みどりの窓口」が。

で、右手には18人分座れる待合室が。

その駅舎側では、香住高校水産科による水族館が。駅の中の水族館は珍しい事例です。

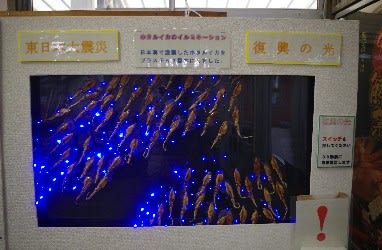

一方、エントランス側では「東日本大震災 復興の光」が。ホタルイカを貼り付けて光を散りばめた作品です。

それでは駅舎撮影。昭和34年3月築の、国鉄後期型駅舎です。トイレは鳥取方にありますが、改札外からは利用出来ません。

駅前は人っ子一人歩いておりません。しかも、正面の店舗は「貸物件」。でも、喫茶店が2軒。滞在時間が51分。そのうちの「楽園」に入り、野菜炒め定食でお昼にしました。店員さんが暇そうにしてました。

昼食を終えて駅前に出ると、2台の観光バスが乗り付けられてました

「香住駅」の前には蟹の爪が 「またきてね 香美町」。

「またきてね 香美町」。

地下道をくぐって2番乗り場に行くと、先ほどの観光バスから吐き出された方々で大混雑。当然ながら、12時31分発の171D(キハ47 1037+キハ47 8)も大混雑で、老夫婦のボックスに座るのがやっと。

豊岡のキハ47系は冷房車ですが、扇風機が付いています

12時50分に久谷駅に到着。団体客が浜坂まで乗り通したようで、降りるのに難儀しました。一見すると対面式ホームですが、交換設備が廃されて棒線化されています。下り副本線も撤去されています。

ホーム上にはヨド物置とおぼしき待合所が。3人分座れるベンチがあるだけ。正駅舎があるのではないかという声も聞かれますが…。

あったんです!以前の話ですが。昭和57年10月築の駅舎でしたが、平成24年11月23日に用途廃止となり、立ち入ることすら出来なくなりました!トイレも。

時刻表を。上下其々9本ずつで、1往復を除いて全てワンマンです。滞在時間は35分。

つづく

参考サイト さいきの駅舎訪問

10時24分発の167D(キハ47 15+キハ47 1012)で城崎温泉駅を出発し、鋳物師戻峠を越えます。

10時34分に竹野駅に到着。交換可能駅で、対面式ホーム2面2線+保線用側線1本の構内ですが、下り副本線が撤去されています。

跨線橋を渡って駅舎の中へ。典型的な木造駅舎のつくりで、窓口も現役です。

その向かいには物産コーナーがありますが、紹介だけであり物販を行っておりません。

それでは駅舎撮影。明治44年10月築の駅舎が健在で、ミニ庭園もまた現役です

。

。

駅舎の右手のスペースには北前船が 北前館へは1.5kmです。

北前館へは1.5kmです。

で、トイレは跨線橋の袂に。改札外からは利用出来ません。ちょうど休暇村竹野海岸のマイクロバスが待ってました 「カニカニはまかぜ」を受けてたのかな。

「カニカニはまかぜ」を受けてたのかな。

46分の滞在時間を利用して周辺散策。駅前ロータリーの向かいには仲田光成の書の碑が。

駅前には民宿「ふるばやし」が。とはいえ、駅前の宿と言えばこれだけで、宿の多い竹野海岸は2kmほど離れています。

「ふるばやし」の隣にはレンガ色の面白い建物が。竹野地区公民館&図書館です。

折角なので、一旦駅に戻って県道1号を江原方面へ。踏切のポイントにて、キハ189系6連の「カニカニはまかぜ」をゲットしました 。

。

11時20分発の169D(キハ47 1+キハ47 139+キハ40 2007)で香住方面へ。最後尾の「天空の城 竹田の城跡号」車両に乗車。海側が展望シートで、山側が転換クロスシート。佐津まで混雑してました。マダム達の横に座りましたが、彼女らの話題は子供のお受験のことばかり。旅して孤独を感じるのはこのことか。

つづく

円山川の滔々たる流れが右手に見えれば、間もなく「きのさき1号」の終点・城崎温泉です。

9時52分に城崎温泉駅3番乗り場に到着。電化区間の終点で、2面4線の構内です。

跨線橋を渡って駅舎の中へ。改札の左手には「みどりの窓口」が。

で、右手には待合スペースを挟んでKIOSKが。

それでは駅舎撮影。大正14年築のどっしりとした木造駅舎です。トイレは京都方に。これはリニューアル前です。ご了承下さい。

駅舎正面には「こうのとり」の銅像が。但馬地方の観光PRのポイントといえば、もうこれで決まりですね。

駅弁を購入して「さとの湯」の足湯でもと思いましたが、中国人観光客に完全に制圧されてました 尚、「さとの湯」(大浴場)の営業時間は13:00~21:00です。

尚、「さとの湯」(大浴場)の営業時間は13:00~21:00です。

ということで、飲泉所に行き、「城崎温泉」を舌で味わってきました 。

。

で、「さとの湯」の向かいには城崎唱歌の碑が。

30分余りの滞在時間で駅前をぶらぶら。駅前は如何にも風情ある街並みのようですが、如何せん土産物店だらけ。

しばらくすると、神戸行きの全但バスがやってきました。養父市のラッピングです

すると、「さとの湯」の前にもコウノトリ但馬空港行きの全但バスがやってきました で、コウノトリ但馬空港といえば、SAAB340Bの伊丹線が2本だけですよね。

で、コウノトリ但馬空港といえば、SAAB340Bの伊丹線が2本だけですよね。

駅に戻ると、いつの間にかマイクロバスが止まってました 城崎温泉駅のバス見物もまた楽しからずや。

城崎温泉駅のバス見物もまた楽しからずや。

つづく

7時40分発の227M(221系K24編成+K3編成)で八木駅を出発。

7時47分に園部駅に到着。大半の列車がここを起終点とするので、島式ホーム2面4線の構内です。

階段を上がって改札を出ました。自動改札機の右手には「みどりの窓口」が。

左手にはセブンイレブンと待合スペースが。尚、トイレは改札をくぐって左手に。

そして、改札の向かいには「ふれあいコーナー」が。園部写友クラブの写真展でした。

北口に出てみると、桧山行きのJRバスのエルガが出発を待ってました

それでは北口の駅舎撮影。園部駅は明治43年の開業ですが、橋上化されたのは平成3年のことです。

南口に出ようと自由通路へ。構内と南口との間には日本特殊研砥㈱が。

自由通路の途中には喫茶ビビッドへの入口が。屋上ビアガーデンですって ここから出口へと下ります。

ここから出口へと下ります。

南口に出ました。ビジネスホテルが併設されています。園部駅の標高は123.5mで、東経135度27分、北緯35度5分です。

で、駅前広場の向かいには中京交通・ぐるりんバスが。20系統・園部大橋・小山西・西口行きです。

そして、道路を挟んで向かいには二本松学院が。京都芸術工芸大学、京都建築大学校、京都伝統工芸大学校が併設されています。

8時2分発の「きのさき1号」で城崎温泉へ。287系FA02編成+FC02編成で、指定席・自由席とも5割くらいの乗車率。

進行方向右側が指定されたので、福知山到着直前には福知山城が。283系などと同じチャイムが使用されていたのは大きな発見でした。

つづく

参考サイト さいきの駅舎訪問

今年は鳥取県の香箱カニが盛んに宣伝されていますが、兵庫県の但馬地方はカニカニのシーズンを迎えており、「カニカニはまかぜ」が連日走っています。ただ、例年と異なるのは、豊岡市などが1月23日頃に大雪に見舞われたことです。

さて、これからお伝えするのは、2016年1月30日(土)に実施した「山陰本線全駅下車への道・第2回」です。この時期は「18きっぷ」のシーズンではないので、京都~久谷の往復乗車券などで実行しました。

前置きはこれくらいにして、ハイシーズンを迎えた山陰本線の姿をご覧ください。

2016年1月29日(金)。母に新津駅に送ってもらい、20時17分発の信越線455M(115系L11編成+N39編成)で新潟へ。ところがその455M、車両点検の影響で6分ほど遅延。ハラハラしながらも、何とか新潟駅前のドーミーイン向かいに辿り着き、21時発のウィーラートラベルS3621便(和泉200か13-45)に滑り込みました。新潟発時点ではガラガラでしたが、直江津で席が埋まりました。

北陸自動車道の雪をよそに、6時18分に京都駅八条口に到着。6時37分発の山陰本線225M(223系F11編成+221系K23編成)に乗車。「18きっぷ」シーズン外なので余裕で座れて朝食タイム。

7時12分に八木駅に到着。対面式ホーム2面2線+保線用側線1本の構内です。

跨線橋を渡って駅前に出ると、神吉行きのブルーリボンが出発を待ってました

それでは駅舎撮影。昭和9年築の木造駅舎が健在です 。トイレは綾部方に。

。トイレは綾部方に。

ファサードの部分を拡大。丸窓が特徴的で、如何にも「日本の民家」といった趣です 。

。

一旦駅舎の中へ。自動券売機の右手に窓口(「みどりの窓口」ではない!)があり、営業時間は7:30~20:00(休み2回)です。

で、2台の自動改札機の右手には12人分座れるベンチが。Daily-inは自動販売機に置き換えられています。

28分の滞在時間を利用して周辺を見てきます。「ふれあい人が地域を育てます」の脇には「八木龍三郎生誕地 2km」の碑が。

国道9号に出ました。「西洋料理食」の向こうには公立南丹病院がありますが、京都方に戻るとファミリーマートが。

早くも出発の時間となりました。跨線橋は木造で、「園部・綾部・福知山・西舞鶴方面の方はこの橋をお渡りください」の木製の看板が

。八木駅は国鉄アイテム満載です。

。八木駅は国鉄アイテム満載です。

つづく

参考サイト さいきの駅舎訪問