16時7分発の437M(223系F9編成)で江原駅を出発。スーツケースをもった眼鏡女子と相席に。

16時20分に豊岡駅に到着。JRは2面3線+側線数本の構内です。

階段を上がって改札を出ました。左手には「みどりの窓口」があり、営業時間は5:20~22:30です。トイレは改札をくぐって左手に。

さて、東口に出ました。平成23年2月13日に、こうのとりの羽根をイメージした可愛らしい橋上駅舎となりました。1FのKIOSKで土産物を購入しました 。鳥取方には公衆トイレが。2Fからはペデストリアンデッキが伸びていますが…。

。鳥取方には公衆トイレが。2Fからはペデストリアンデッキが伸びていますが…。

その行きつく先はAityです。首都圏ではよくあるパターンですが、地方都市では珍しいです。

折角なので西口へ。で、展示スペースではカバンが。

しばらく進んでいくと、福知山電車区豊岡支所が。御役御免となった381系達がズラリ。

西口に出ました。エレベーターこそありますが、自由通路の出入口といった趣です。

駅前は新興住宅地となっており、学習塾も。いよいよ日が暮れてきました。

ファミリーマートで香住鶴を購入し、向かいのほっともっとで夕食を購入。

17時33分発の442M(223系F9編成)で福知山へ。部活帰りの高校生で混雑し座れず。江原にて女子高生2人組が下車したので着席を果たして夕食タイム。

福知山到着後、1152M(223系F4編成)に乗り継いで綾部へ。このイルミネーションを眺めて栄温泉へ。泉質は含鉄(Ⅱ)ーナトリウムー硫酸塩泉。500円で内風呂にサウナ、露天風呂、ジャグジーと付いていましたが、風呂道具を入れ忘れたのは痛恨のミス。でも、この温泉の面白い所は焼き肉屋も経営していること。

入浴を終え、4分遅れの1154M(223系F13編成)と282M(221系K12編成)で京都駅へ。その後、奈良線671M(103系NS402編成)で東福寺駅に出た後、京阪電車(2600系2609F)に乗りついで祇園四条へ。

ウィーラートラベルS3522便(和泉200か15-92)で一夜を過ごし、8時45分に新潟駅万代口に到着。信越線228D(キハE120-1+キハ110-211+キハE120-6)で新津に帰還しました。

「山陰本線全駅下車への道・第1回」は以上です。今回は、船岡~山家間の各駅を中心に巡りました。無人駅こそ多かったものの、利用客がある程度見込める駅には自動券売機がありました。また、今回の旅先は京阪神から丹後、但馬を結ぶ特急街道に当たっており、鍼灸大学前駅を除く各駅では交換設備がありました。

話が変わりますが、本日、JRグループは春の臨時列車について発表しました。JR東日本を中心に説明しますが、「ムーンライトながら」は3月17日の下りから26日の上りまで、「ムーンライト信州81号」は3月10、17、18、24日、4月28日、5月2日に、「鈍足サンライズ出雲」は上りが5月1,6日に、下りが5月2,7日に設定されます。「サンライズ瀬戸」の琴平延長運転は、3月17日の金曜、休前日東京発より実施されます。SL村上ひな街道」は3月25、26日に、「SLばんえつ物語」は4月1日の週末から運転されます。Shu*kuraについては、3月11、12日の「淡麗Shu*kura」より運転が始まり、3月18日より「越乃Shu*kura」などで運転されます。

次は、70系電車色になった115系N3編成についてお伝えする予定です。

最後までお読みいただきありがとうございます 。

。

<ブログランキングに参加しています。是非ワンクリックお願いします。>

15時7分発の438M(223系F3編成)で国府駅を出発。

15時12分に江原駅に到着。交換可能駅で、島式ホーム1面2線の構内です。

階段を上がって改札を出ました。右手には「みどりの窓口」があり、営業時間は7:10~18:40(休み5回)です。

さて、東口に出ました。平成9年に橋上化され、ガラス張りになっています。豊岡方には公衆トイレが。

駅前の様子。チロル風のモニュメントがあり、駅前の家並みもまた然り。

滞在時間は53分。少しぶらぶらしてみるとスーパーがありましたが、見事なまでに「貸店舗」。

全但バスの営業所へ。「神鍋高原ゆき」のエルガが休んでました

主要道に突き当たって堤防を上がると円山川の流れが

。

。

東口に戻る途中、城崎温泉行きの全但バスとすれ違いました

東口に戻って西口に移動する途中、地元の保育園児の作品を鑑賞。「れすとらん」ですって

展望テラスから西口の駅前を。建物1つ挟んで神鍋グリーンホテルが。

西口に下る途中、植村直己冒険館の案内が。植村直己冒険館は東口から神鍋高原ゆきのバスで15分です。厄年にデナリ(旧称マッキンリー)に登頂して下山する途中にクレパスにはまってそれっきりになったことは余りにも有名な話です。

西口に出ました。東口とは異なり「石造り」のコンセプトとなっています。左手には「憩いの館」が。

では、「憩いの館」の中へ。円弧状にベンチが設けられています。公衆トイレも。

駅前ロータリーには三角錐状のモニュメント。その対角線向かいにはガンピーが。

撮影場所を探してぶらぶらするも満足するポイントは見つからず。ということで、早めに改札をくぐって287系の「こうのとり20号」をモノにしました

つづく

参考サイト さいきの駅舎訪問

<ブログランキングに参加しています。是非ワンクリックお願いします。>

12時14分発の1138M(223系F4編成)で山家駅を出発。

12時21分に立木駅に到着。交換可能駅で、対面式ホーム2面2線の構内です。

それでは駅舎撮影。昭和58年1月築の簡易駅舎です。トイレは京都方にありますが、汲み取り式です。

では駅舎の中へ。3人分座れるベンチがあるだけで、あとは何もありません。

18分の滞在時間で周辺をぶらぶら。京都縦貫道のポイントで構えていると、289系の「きのさき5号」が通過していきました 189系(元485系)、381系の撤退に伴って「しらさぎ」用683系から転用されたもので。

189系(元485系)、381系の撤退に伴って「しらさぎ」用683系から転用されたもので。

12時39分発の1131M(223系F10編成)で福知山へ。眼鏡女性と相席になり昼食タイム。

福知山到着後、435M(223系F3編成)に乗りついで。梁瀬に帰るという眼鏡女子と相席に。

14時18分に国府駅に到着。交換可能駅で、対面式ホーム2面2線の構内です。

それでは駅舎撮影。1番乗り場には高床式の待合所がありますが、ドアは何だろう。

で、1番乗り場の階段の脇にはトイレが。昭和58年3月築ですが、汲み取り式です。

「控所」となった1番乗り場の待合所を。6人分座れるようになっています。

49分の滞在時間で周辺散策。地名からして但馬の国分寺があっただろうか。でも、周辺は閑静な住宅街です。

国道312号に出てローソンにておやつごろなどを調達。数分ほど進んで行くと円山川と合流する堰に出ました。歩道がないのでここら辺で引き返します。

駅に戻っていくと、「こうのとり18号」がゆっくりと進入。運転停車です。

何と交換したかなと思ったら、「はまかぜ3号」でした

折角なので、地下道をくぐって2番乗り場へ。いわゆる副本線であり、吹きさらしの待合所があるだけです。で、駅前は太陽光パネルがあるだけで金網で阻まれています。

つづく

<ブログランキングに参加しています。是非ワンクリックお願いします。>

前回は新潟地区の雪害の模様をお伝えしました。山陰本線駅巡りに戻りましょう。

その4はこちら

和知駅を出て33分、「安栖里駅」と書かれた地下道を横にかすめます。でも、国道27号側に出入口はありません。

和知グラウンドをかすめ、ミニ庭園のある体育館に到着。ここで国道27号を辞します。

山陰本線のガードをくぐって道路を上がれば安栖里駅の入口に。安栖里駅は待合所以外何もありません。

吉乃川で引っかけつつ、先に到着した1136Mを利用して構内を。安栖里駅は交換可能駅で対面式ホーム2面2線ですが、ホームは山陰本線最狭です。

11時35分発の1129M(223系F14編成)で福知山方面へ。

11時45分に山家駅に到着。交換可能駅で島式ホーム1面2線+保線用側線1本の構内です。

跨線橋を渡って駅舎の中へ。3人分座れるベンチがあるだけで何もありません。

それでは駅舎撮影。国鉄末期型のカプセル駅舎です。トイレは綾部方にありますが、汲み取り式です。

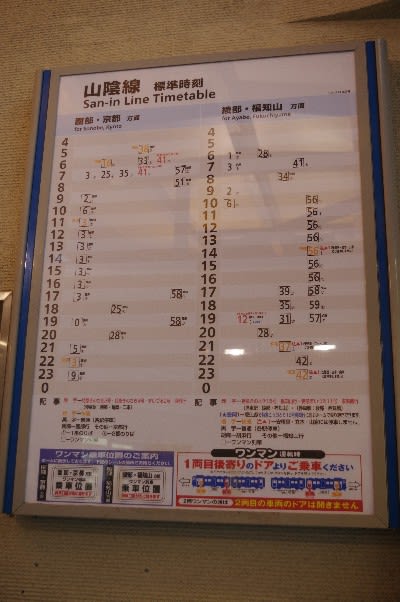

時刻表を。上下それぞれ16本ずつですが、快速通過駅のため2時間空白になることも。

29分の滞在時間で周辺散策。駅前は閑静な住宅地ですが、所々にみかんが

。

。

4分ほど歩くと上原吊り橋へ。由良川がエメラルドグリーンに輝いてました

。

。

対岸に出ると国道27号の上林川の橋が。歩道が無いのでここら辺で引き返します。

つづく

<ブログランキングに参加しています。是非ワンクリックお願いします。>

10時23分発の1127M(223系F4編成)で下山駅を出発。谷が深くなってきました。

10時30分に和知駅に到着。交換可能駅で、2面3線の構内です。

それでは駅舎撮影。昭和44年11月築のコンクリ駅舎です。13年前にも降り立ったことがありますが、佇まいは何ら変わっておりません。尚、トイレは京都方に。

では駅舎の中へ。委託ながら自動券売機の右手に窓口があり、営業時間は6:30~17:30です。

左手には「山ゆり」が。売店とレストランが併設されています。営業時間は8:00~17:00です。

向かいには魚のモニュメント。和知駅開業70周年&山陰本線電化工事着工記念碑です。

で、向かいには北都信用金庫と角屋旅館が。

それでは安栖里駅まで駅間徒歩といきたいところですが、角屋旅館の南は和知ふれあいセンターが。

集落道を数分進むと、和知郵便局を通過。

突き当たりを左折し、和知小学校の脇を通過するとイボ水宮が。ここは敢えてスルー。

国道27号に上がると、由良川を渡ります。

第2和知大橋を渡りきると道の駅和知がありますが、ブロックタイムが65分なのでここもスルー。

山陰本線沿いに出てしばらくすると、KTRの見慣れない気動車が。「まいづる6号」と「はしだて2号」です。

続きはこちら

参考サイト さいきの駅舎訪問

<ブログランキングに参加しています。是非ワンクリックお願いします。>

山陰本線駅巡りの前にニュースをお伝えします。本日、大井川鐵道は、2014年9月2日より土砂崩落で不通となっていた接岨峡温泉~井川間について、3月11日より運転再開し、セレモニーを3月18日に催すことを明らかにしました。あの日本屈指の秘境駅・尾盛や、川底からの高さが日本一を誇る関の沢橋梁も復活します。

さて、本題に。9時8分発の1125M(221系K21編成)で鍼灸大学前駅を出発。

9時11分に胡麻駅2番乗り場に到着。「きのさき3号・まいづる1号」に抜かれるため14分ほど停車します。

このチャンスを逃す手は無いので駅舎撮影。平成8年3月築の合築駅舎です。トイレは綾部方に。

左手にある三角屋根の建物は胡麻郵便局。

では駅舎の中へ。無人化されており入口に自動券売機があるのみです。左右にはベンチがズラリ。

右手にある「多目的ホール」は「郷の駅ごま」。売店、レストランが併設されています。お土産に丹波黒を購入しました 。

。

無事に1125Mに復帰し、9時30分に下山駅に到着。交換可能駅で、対面式ホーム2面2線+保線用側線1本の構内です。

駅舎を撮影しようと外に出ると、京丹波町のエルガとポンチョが並んでました

それでは駅舎撮影。昭和46年築のコンクリ駅舎です。松の木がアクセント 。

。

綾部方にある和風の建物はトイレ。近年に建てられたと思われます。

時刻表を。下り19本、上り20本です。待合室は高齢者で一杯。9時45分発の1132Mに乗るのかな。

その1132Mをレポートしてしのぎます。223系F14編成でした。

待合室に人が居なくなったので駅舎内部を。ホーム入り口には自動券売機が。

その待合室を。6人分座れるベンチがあり、其々に座布団が敷かれています 。おもてなしの心が伝わってきます。

。おもてなしの心が伝わってきます。

で、駅舎と跨線橋との間にはミニ庭園が。地元有志がメンテナンスしてるみたいです。

残り35分あまりで周辺散策。府道26号を西に数分進むと下山郵便局が。

山を眺めようと踏切を渡って。10分足らず進んで開けてきたところで引き返します。

つづく

参考サイト さいきの駅舎訪問

<ブログランキングに参加しています。是非ワンクリックお願いします。>

8時1分に船岡駅に到着。島式ホーム1面2線の構内です。我が山陰本線1128Mは、交換のためしばらく停車します。

何と交換かなと思ったら、「きのさき1号」でした 尚、駅裏の山は諏訪山の砦。

尚、駅裏の山は諏訪山の砦。

地下道をくぐって駅前へ。山陰本線の船岡駅には駅舎というものがなく、ホーム上に簡素な待合所があるのみです。トイレはありません。

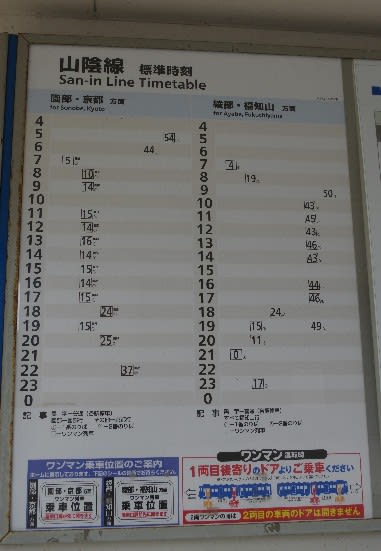

時刻表を。上り25本、下り24本です。滞在時間は29分。

少ない時間で周辺散策。駅前は古い住宅地です。

数分進むと船岡駅公園に。桜の時期はさぞかし美しいでしょう。ここら辺で駅に戻ります。

駅入口から京都方に3分ほど進むと諏訪大杉神社に到着。本堂までの道が獣道なのでここでお参り。

8時30分発の1185M(223系F4編成)で綾部方面へ。

8時38分に鍼灸大学前駅に到着。片面ホーム1面のみの構内です。

ホームから見える景色。川の向こうにはセミナーハウスとキャンパスがありますが、校名は「明治国際医療大学」です 「明治鍼灸大学」は旧校名です。

「明治鍼灸大学」は旧校名です。

では駅舎の中へ。ホーム入り口には自動券売機が。

扉を開けると待合室が。ベンチが2基だけで、大学生が列車を待つには決して十分とはいえません。

駅前に出て駅舎撮影。鍼灸大学前駅は平成8年3月に開業しました。トイレは綾部方に。

時刻表を。上り25本、下り24本です。上りの6時、7時台が3本ですが、授業が終わると思われる18時台は上下其々2本ずつです。滞在時間は30分。明治国際医療大学に行くにはちょっと時間が短すぎ。

では、駅前ロータリーを。中央にはD51の動輪が。平成22年8月25日に設置されました。

セミナーハウスの前には「鉄道電化・高速化事業竣工」の看板が打ち捨てられるように残されていました。

つづく

<ブログランキングに参加しています。是非ワンクリックお願いします。>

大政奉還からちょうど150年目を迎える2017年。2月5日には京都駅が開業してちょうど140周年を迎えます。この時期に「京都ディスティネーションキャンペーン」が展開されていますが、日本観光協会は賢明な選択をしたといえよう。

さて、これからお伝えするのは「山陰本線全駅下車への道・第1回」です。「北陸新幹線開業キネン乗り継ぎ」でも巡っていますが、2015年12月19日の乗り継ぎより「山陰本線全駅下車への道」とします。6月17日より運転される「TWILIGHT EXPRESS 瑞風」の重要なルートとなり、また平成30年には「山陰ディスティネーションキャンペーン」が実施されることから、これから山陰本線は益々注目を集めるでしょう。

前置きはこれくらいにして、2015年12月19日(土)の乗り継ぎ旅にまいりましょう。

母に送ってもらい、19時59分発の信越線2241D(キハ48 503+キハ48 1513+キハ47 514+キハ40 586)で新津駅を出発。新潟駅前からは21時発のウィーラートラベルS3621便(和泉200さ13-44)で一夜を過ごします。車内が余りにも乾燥しており、尼御前SAでお茶を買い求めた次第。

6時20分に京都駅八条口に到着。6時37分発の山陰本線225M(223系F11編成+221系K4編成)で「18きっぷ」の旅を始めます。

7時34分に日吉駅に到着。交換可能駅で、島式ホーム1面2線の構内です。

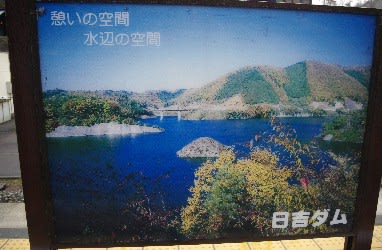

構内踏切を渡る前に観光案内板を。日吉ダムがでかでかとPRされてました

構内踏切を渡って駅舎の中へ。委託駅ながらも京都方に窓口があり、営業時間は7:00~18:00です。KIOSKがありましたが、2015年11月25日を以て閉店しました。尚、綾部方にはトイレが。

窓口の奥にはテーブル付きの待合所である「交流センター」が。運用時間は窓口に準じます。

それでは駅舎撮影。平成11年10月築の、細長い「南丹市交流センター」との合築駅舎です。

駅前の様子。道路と川を挟んで「殿田商店街」が広がっています。「日吉駅」の旧駅名は「殿田駅」でした。

時刻表を。上り28本(うち特急が2本)、下り27本(うち特急が1本)です。上りの7時台が5本なのが特徴的です。滞在時間が23分なので周辺散策せず「交流センター」にこもります。

見取り図を描いているうち、上佐々江ゆきの南丹市のバスがやってきました

で、そのバスの時刻表を。南丹市営バスが10路線展開されていますが、例によって多くが日祭日運休です。デマンドタクシーも出ています。例によって民間のバス会社は全て撤退しています。

件の南丹市営バスが到着すると、作業所に通われているとおぼしき方々が多数やってきて「こんにちわ」と声をかけてくれました。彼らと共に、7時57分発の1128M(223系F4編成)に乗車して園部方面へ。

つづく

参考サイト さいきの駅舎訪問

<ブログランキングに参加しています。是非ワンクリックお願いします。>

新年あけましておめでとうございます。今年も「クハ481-103の駅巡り旅のページ」をよろしくお願いします。私事で恐縮ですが、そろそろ画像の容量がやばくなり始めており、場合によってはブログの移転も考えなければならないと考えています。

さて、これからお伝えするのは、2016年5月2日にオープンした京都鉄道博物館です。2016年8月27日に訪問を果たしました。入館料は障がい者割引で600円でした。京都ディスティネーションキャンペーンのオープニングとしてどうぞご覧ください。

エントランスホールからプロムナードに入ると、C62 26がお出迎え

C62 26の隣には「クハ86-1」が。4両連なっていました。内部は通常非公開ですが、狭いボックスシートが並んでいます。

プロムナードの右端には「21-1」が。H1と書かれています。

4両連なって「22-1」が姿を現してました

「22-1」の隣にはDD54 33が。DD54形は兎に角故障が多い機関車で、新製から10年も経たずに全廃されました。

トワイライトプラザの入り口には「クハ103-1」が。阪和線、山手線、大阪環状線などで戦績を積み、2011年3月に廃車されました。

「クハ103-1」は誰でも車内に入れます。大阪環状線で運用された当時のロングシートと扇風機が残されてました。

トワイライトプラザへ。左手にはEF58 150が。

そして、右手にはEF81 103が。「トワイライトエクスプレス」でお馴染みの機関車で、何度新津に来たことか。

EF81 103とスシ24 1を挟むとスロネフ25 501が。これも何度見たことか。

で、右手にはEF65 1が。EF58 150との間にはオロネ24 4が。

いよいよメインコーナーへ。最初に目についたのはEF66 35。

その隣には101系の切断面が。実際にパン昇降体験も出来ます。

で、その手前には「151系こだま」が。でも、残念ながらレプリカ。

101系の隣にはDD51 756が。

その横にはワム7055と続いてヨ5008が。「たから」と付いてました。

DD51 75の隣には「キハ81-3」が。「くろしお」と掲げられてました。車内は非公開ですが、現在のキハ67系に準ずるものでした。

「キハ81-3」の北面には1号機関車が。

「キハ81-3」の隣には昔の駅長室が。

昔の駅長室の隣には「121-5003」が。

「121-5003」の北面にはEF52 1が。誰でも上がれるようになっており、記念写真に興じる人も。

で、1号機関車の隣には「クハ489-1」が。「雷鳥」と掲げられてました。

その隣には「クハネ581-35」が。「月光」と掲げられていましたが、何度「きたぐに」でお世話になってきたことか。

インフォメーションコーナーの近くには「521-1」が。500系は今でこそ山陽区間の「こだま」の主力ですが、最後まで「W1編成」として過ごし8連にならずに廃車となりました。

そして、エスカレーターの脇には233号機関車が。

エスカレーターを上がって2Fへ。列車を安全に走らせることを学んだ後にテラスへ。500系、583系、489系が手に取るように

「関西の鉄道」のコーナーを見て「列車に乗ろう」のコーナーへ。昔の駅のコーナーですが、木星のラッチに「長浜行 改札中」と掲げられてました。

そして、お馴染みの自動改札。体験用の券もありました。

別のコーナーでは往年の列車のサボが。「快速 天王寺ー和歌山」「京都↔新田」も。

その脇には昔の客車が。木製のボックスシートです。

駅務室のコーナーでは起床装置が紹介されてました。

で、「物を運ぶ」のコーナーにはコンテナの積み荷が。

鉄道ジオラマを見ずにテラスへ。「SLやまぐち号」の次の牽引機であるD51 200が整備を受けていました。

テラスを下りた先には梅小路蒸気機関車館が 多くのSLが昼寝してました。

多くのSLが昼寝してました。

そして、SL乗り場に8630号機関車が牽引する「スチーム号」が到着

旧二条駅舎に出て京都鉄道博物館観光は終了。

京都鉄道博物館は以上です。本当は3Fのテラスも紹介できればよかったですが、京都鉄道博物館を実感できたのではないでしょうか。冬季は「羽越線改築駅舎巡り」、「山陰本線全駅下車への道」(第1回、第2回)、「内房線全駅下車への道」(第1回、第2回、第3回)、「仙石線全駅下車への道」(第3回)をお伝えする予定です。また、70系電車色となる115系N3編成についてもお伝えする予定です。

<ブログランキングに参加しています。是非ワンクリックお願いします。>

前回は黒山駅の改築情報をお伝えしました。山陰線駅巡りに戻りましょう。

その6はこちら

15時3分に高津駅に到着。石原駅まで駅間徒歩。出発するとすぐに稲干しの光景が

。

。

川を渡ると、ひたすら府道8号を西に進むのみ。

5分ほど歩くと、京都協立病院を通過。向かいにはセブンイレブン。太陽光線の関係で逆向きの撮影となることがありますがご了承下さい。

いつしか歩道が切れ、綾部市から福知山市へ。

福知山市に入るとすぐにベストワンの跡が。建設機械の展示会が行われてました。現在は別の店舗になっています。

あじさい寺で有名な観音寺の入口にて。水仙が可憐に咲いてました 。

。

ふと温度計を見ると23℃を指してました。道理でポカポカしてると思ったら。

石原の集落に入りました。綾部ゆきのいすゞのエルガと一瞬の邂逅 。

。

北都信用金庫を通過。Rossoを通り過ぎると石原駅に到着。高津駅を出て35分でした。

それでは駅舎撮影。昭和37年11月築の可愛い木造駅舎です。トイレは駅舎内にあります。

待合室は女のコ達で一杯。そのままホームに出ることに。跨線橋の入口には自動券売機。何でも、京都府立工業高校の最寄駅でもあるし。

時刻表を。下り31本、上り32本です。次の上り列車は15時59分発。

ゆずスパークリングを飲んでいるとそろそろ出発の時間となりました。申し遅れましたが、石原駅は島式ホーム1面2線+側線1本の構内です。15時59分発の1146M(223系F2編成)に乗車して綾部へ。

綾部にて舞鶴線343Mに乗り換え。今時珍しい113系(S2編成)でした

。京都から舞鶴に行くという眼鏡女性と相席に。

。京都から舞鶴に行くという眼鏡女性と相席に。

東舞鶴にて小浜線941M(125系F14編成+F4編成)に乗り継ぎ、和田山駅で購入した但馬の里牛肉弁当で夕食 。敦賀到着後、北陸線261M(521系G28編成+G24編成)に乗り継いで福井へ。鯖江からはライブ帰りで大混雑に。福井到着後、東横インで一泊しました。

。敦賀到着後、北陸線261M(521系G28編成+G24編成)に乗り継いで福井へ。鯖江からはライブ帰りで大混雑に。福井到着後、東横インで一泊しました。

続きはこちら

<ブログランキングに参加しています。是非ワンクリックお願いします。>