2018年2月11日(日)

スーパー平和堂のある相模川を渡り

大きくカーブする道をゆく

↑そこのお嬢さん、歩きスマホは危ないよ!

T字路に突き当たる。

電柱に「↓→旧東海道」の表示あり。

右折します。

少し行くと

『響忍寺』ごうにんじ。

難読ですね。

立派な塀と門があります。

膳所藩家老村松八郎衛門の屋敷がこちらに移されたのです。

長屋門が風格あります。

膳所の六門の1つです。

よく見ると、

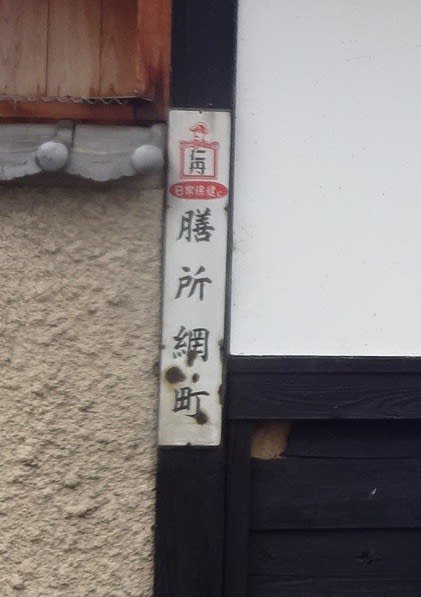

「仁丹 膳所網町」の住居表示。

ナイスです。

境内に入りました。

ちょうど住職さんが帰ってこられたので、洪水の石碑の場所を聞いたら、

教えてくれました。

入って右手の親鸞像の後ろにありました。

明治29年に瀬田川の大洪水があった。

それを伝える洪水石碑です。

本来の瀬田川洗堰の役割は下流に水を供給するのではなくて、洪水対策なのです。

本堂

長屋門の内側

先ほど街道が大きくカーブしたが、相模川が堀として、

響忍寺が城下町の要として西の防衛ラインの役割を担ってるようです。

響忍寺の門の前で街道は、折れ曲がる。

直線道をゆくとまた折れ曲がり。

左へ行けば湖岸。

街道は右折する。

これより真っ直ぐの道が城下町を貫きます。

街道が膳所城下町と一体になって組み込まれてしまってますね。

その25に続く

Φ(*^ひ^*)ΦΦ(*^ひ^*)Φ

朝ドラまんぷく。

土曜日見逃したら、なんと

また牢屋に入ってるじゃないですか!

これで3度目。

なんべん入るねん!

それにしてもこんな苦労があったとは、驚き。

今更ながら、まんぷく氏の凄さに感心します。

一方、大河ドラマ西郷どん。

西南戦争をもっと詳しく取りあげてほしかった。

官軍側にもドラマがある。

西南戦争だけでも一年間引っ張るだけの内容あると思うのですが…。

ともかく、今年はけったくそ悪いドラマだったわ。

馬《●▲●》助ヒヒーン♪

スーパー平和堂のある相模川を渡り

大きくカーブする道をゆく

↑そこのお嬢さん、歩きスマホは危ないよ!

T字路に突き当たる。

電柱に「↓→旧東海道」の表示あり。

右折します。

少し行くと

『響忍寺』ごうにんじ。

難読ですね。

立派な塀と門があります。

膳所藩家老村松八郎衛門の屋敷がこちらに移されたのです。

長屋門が風格あります。

膳所の六門の1つです。

よく見ると、

「仁丹 膳所網町」の住居表示。

ナイスです。

境内に入りました。

ちょうど住職さんが帰ってこられたので、洪水の石碑の場所を聞いたら、

教えてくれました。

入って右手の親鸞像の後ろにありました。

明治29年に瀬田川の大洪水があった。

それを伝える洪水石碑です。

本来の瀬田川洗堰の役割は下流に水を供給するのではなくて、洪水対策なのです。

本堂

長屋門の内側

先ほど街道が大きくカーブしたが、相模川が堀として、

響忍寺が城下町の要として西の防衛ラインの役割を担ってるようです。

響忍寺の門の前で街道は、折れ曲がる。

直線道をゆくとまた折れ曲がり。

左へ行けば湖岸。

街道は右折する。

これより真っ直ぐの道が城下町を貫きます。

街道が膳所城下町と一体になって組み込まれてしまってますね。

その25に続く

Φ(*^ひ^*)ΦΦ(*^ひ^*)Φ

朝ドラまんぷく。

土曜日見逃したら、なんと

また牢屋に入ってるじゃないですか!

これで3度目。

なんべん入るねん!

それにしてもこんな苦労があったとは、驚き。

今更ながら、まんぷく氏の凄さに感心します。

一方、大河ドラマ西郷どん。

西南戦争をもっと詳しく取りあげてほしかった。

官軍側にもドラマがある。

西南戦争だけでも一年間引っ張るだけの内容あると思うのですが…。

ともかく、今年はけったくそ悪いドラマだったわ。

馬《●▲●》助ヒヒーン♪