水元公園の菖蒲

水元公園の菖蒲2012/2012/06/23

ぽかぽか春庭十二単日記>つゆに咲く花(6)菖蒲、園芸勝負

何年か前に、堀切菖蒲園を訪れて、さまざまな種類の花しょうぶ、あやめ、カキツバタを見ました。また、昨年、水元公園で「江戸時代の園芸ブーム、菖蒲園大流行」という講演を聞きました。葛飾区郷土と天文の博物館の学芸員の女性が、江戸時代には、朝顔、牡丹などの新種育成がブームとなったこと浮世絵にもさまざまな菖蒲が描かれたことなどをレクチャーしてくれました。

このとき、アヤメとカキツバタの見分け方なぞも教えてもらいました。でも、そのときは「へぇ」と思ってもすぐに忘れるから、今年、花を見ても「どっちが花ショウブでどっちがアヤメ、カキツバタ?」と、さっぱり見分けがつきません。まあ、きれいだから、どっちでもいいんですけれど。

堀切菖蒲園は、江戸時代から飛鳥山の桜と並び、江戸の人々にとって格好のお花見場所、遊楽地でした。明治時代には、外国人にも人気のスポットとなり、写真に「手彩色」で色をつけた観光絵はがきが,横浜から「日本みやげ」として売られました。

昨年の講演会のことが、葛飾区郷土と天文の博物館のサイトなどに出ているかと検索をしたのですが、結局検索にひっかかったのは昨年私が書いたカフェ日記でした。ちゃんと講演者の名前も書いてありました。カフェ日記では、画像をつける方法を知らなかったので、今回画像付きで再録。

皇居東御苑の菖蒲

皇居東御苑の菖蒲~~~~~~~~~~~

2011/06/25

ぽかぽか春庭十一慈悲心日記2011年6月>紫陽花&菖蒲さんぽ(4)江戸文化とハナショウブと彩り御膳

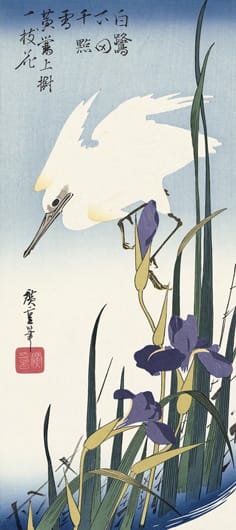

「江戸文化と花菖蒲」の講演はとても面白かったです。講師の橋本直子さんは、「葛飾郷土と天文の博物館」の学芸員。葛飾の歴史や花菖蒲園芸史を研究しているそうです。葛飾を描いた浮世絵をスライドで映しながら、江戸の花卉文化園芸ブームについて解説してくれました。歌川広重(初代から5代目までいたそうです)の浮世絵による堀切菖蒲園。明治の手彩色写真による菖蒲園など、とても興味深い内容でした。

歌川広重「名所江戸百景 堀切花菖蒲」

講演の内容を家に帰ってから確認しました。

江戸の花菖蒲、新品種の育種で名高いのは、花菖蒲中興の祖、松平菖翁です。江戸末期に生きた二千石の旗本松平左金吾定朝、通称「菖翁」は、300種にものぼる新品種を開発したといいます。国立国会図書館に菖翁の書き表した『花菖培養録(『花鏡』から改題)』など栽培記録が残されています。

静岡県掛川市、「加茂花菖蒲園」の花菖蒲園芸史サイト

http://www.kamoltd.co.jp/kakegawa/syoubu.html

『花菖培養録』の意訳サイト

http://www.kamoltd.co.jp/kakegawa/baiyourk.html

広重「菖蒲に白鷺」

出講している大学のひとつには園芸学部があり、毎年、園芸学専攻の大学院留学生数名に日本語を教えます。今年の園芸学専攻留学生はエチオピアからのふたり。ひとりは園芸環境学で、ひとりは育種学の専攻です。

留学生の専攻は、米や小麦など直接食糧増産に役立てたいという研究のほうが多いですが、花卉栽培も空輸の発達した現代では重要な輸出産業になります。日本の花卉園芸学は、近代園芸学だけでなく、江戸時代以前から数百年の歴史を持つことをよく学んで、自国の園芸発展に役立つ留学生に育ってほしいです。

自転車で園内走り回っているとき、遠くに橋幸夫が「潮来笠」歌っているのも聞こえたし、水元公園の花菖蒲まつり、楽しかったです。講演会が終わった3時すぎ水元公園を出ました。

(菖蒲花見の帰りに食べた彩り御膳)

(以上、2011/06/25再録)

~~~~~~~~~~~~~~

今年も、同じ講師、橋本直子さんによる講演会「江戸文化と花菖蒲」が6月16日、清澄公園の大正記念館で行われたことがわかりました。

江戸の園芸ブーム。園芸趣味の旗本や大名や大店の旦那衆がそれぞれおかかえの庭師と新種の育成に励み、庭師園芸師たちは、新しく美しい花を生み出そうと競い合う。それを浮世絵に描く絵師や彫り師たちも、己の技量を競い合って、傑作が生まれる。幕末の写真師たちは、西洋人からならった撮影技術で江戸の町を撮してまわる。一輪の菖蒲をめぐっても、さまざまなドラマが生まれたろうなあと思います。

幕末の堀切菖蒲園(小川一真撮影、長崎大学図書館所蔵)

もちろん、江戸の園芸ブームのずっと以前から、菖蒲・杜若は、日本の初夏を彩る花でした。

『万葉集』にある家持のかきつばたの歌。

加吉都播多 衣尓須里都気 麻須良雄乃 服曽比猟須流 月者伎尓家里(巻十七3921)

杜若衣に摺り付け 大夫の 着襲ひ狩する 月は来にけり(大伴家持)

かきつはた きぬに すりつけ ますらをの きそひ かりする つきは きにけり

杜若を摺り染めにして衣に染めて、立派な男子が狩の衣服を身につけて狩をする月がやってきたなあ。

かきつばたには、燕子花と杜若という熟字訓があります。アヤメ、カキツバタ、はたまたハナショウブ、この3種類の花は、素人目には見分けがつきません。見分けられないけれど、いずれも美しい、というのが「いずれアヤメかカキツバタ」ということばになりました。

まんなかに白いすじがあるのが杜若

『伊勢物語』には、「男」が京の都を追われ、東下りをする途中、三河の「八橋」にきたとき、有名な「かきつばた」を頭韻にした歌を詠んだことが物語になっています。

昔、男ありけり。その男、身をえうなきものに思ひなして、京にはあらじ、東の方に住むべき国求めにとて行きけり。もとより友とする人、ひとりふたりして、いきけり。道知れる人もなくて惑ひ行きけり。

三河の国、八橋といふ所にいたりぬ。そこを八橋といひけるは、水ゆく河の蜘蛛手なれば、橋を八つ渡せるによりてなむ八橋といひける。その沢のほとりの木の蔭に下り居て、餉(かれいひ)食ひけり。

その沢に、かきつばたいとおもしろく咲きたり。それを見て、ある人のいはく、「かきつばたといふ五文字を、句の上に据ゑて、旅の心をよめ」

といひければよめる。

からごろも 着つつなれにし つましあれば はるばるきぬる たびをしぞ思ふ

とよめりければ、みな人、餉の上に涙落して、ほとひにけり。

旅の干し飯の上にこぼれた涙で飯がふやけるまで、泣く男たち。妻や都が恋しくて、杜若の色もあせて見えたことでしょう。

この八つ橋の場面を描いた尾形光琳の絵があります。メトロポリタン美術館所蔵の「八橋図」。根津美術館にある国宝「かきつばた図」

今年、この2点が同時に根津美術館で見られたのに、行きそびれました。なんとか招待券が手に入らないかと思っているうちに、会期が終わってしまいました。入場券千円をけちらないで、見ておけばよかった。

尾形光琳杜若図(根津美術館所蔵)

尾形光琳「八橋図」(メトロポリタン美術館所蔵)

杜若をみて「からごろも~」と詠み、涙を流した「昔、男」のモデル、在原業平は、隅田川のほとりで、都鳥を見て、また涙。隅田川の白鬚橋付近にあった「橋場の渡し」でのできごとだそうです。

猶、行き行きて、武蔵の国と下つ総の国との中に、いと大きなる河あり。それをすみだ河といふ。その河のほとりにむれゐて思ひやればかぎりなくとほくも来にけるかなとわびあへるに、渡し守、「はや舟に乗れ、日も暮れぬ」といふに、乗りて渡らんとするに、皆人わびしくて、京に思ふ人なきにしもあらず。さるをりしも、白き鳥の嘴と脚の赤き、鴫の大きさなる、水のうへに遊びつつ魚をくふ。京には見えぬ鳥なれば、皆人見知らず。渡し守に問ひければ、「これなん宮こどり」といふをききて、

名にし負はば いざ事とはむ 宮こ鳥 思ふ人は ありやなしやと

とよめりければ、舟こぞりて泣きにけり。

この都鳥を見て泣いた業平を記念して、名付けられたのが、業平橋(なりひらばし)。現在は、横川親水公園)に架けられています。(墨田区業平1丁目)

近所を通る東武伊勢崎線の駅名は「業平橋駅」でしたが、東京スカイツリーの開業に会わせて、駅名は「東京スカイツリー駅」に改称されました。業平ゆかりの名がひとつ消えて寂しくもありますが、東京新名所、賑わっていて経済効果も抜群らしい。

さて、業平さんなら、このスカイツリーを見て、何と詠むでしょうか。業平も入場料3000円を高いと思って二の足を踏むやいなや。

六三四(むさし)鐙(あぶみ)さすがの高きに踏みもせで 見上げる人のありやなしやと(春庭)

(モンジャ(文蛇)の足跡:「武蔵鐙」は「さすが」と「踏む」につづく枕詞。)

<つづく>