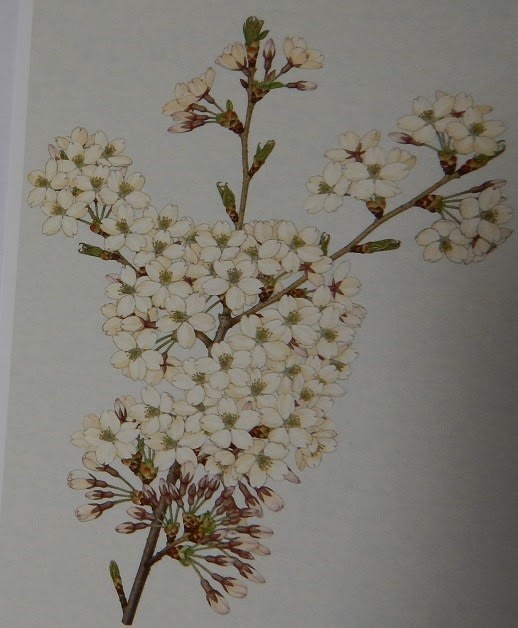

ソメイヨシノ 山田壽雄画

20170413

ぽかぽか春庭ことばの知恵の輪>春の辞書(1)桜花図譜

新しいことばを覚えたときに、忘れないようにしまっておく春庭のことば倉庫「ことばの知恵の輪」シリーズ。

最近仕入れることばは、専門用語などが多くなり、せっかく仕入れても使う機会のないことばばかりですけれど、覚えたことばを倉庫に分類してしまっておくのは、日本語教師の職業訓練。

この春の桜散歩、私にはソメイヨシノや山桜を見分けるくらいがせいぜいで、数多くの桜の種類について、識別もできず、その名もわからないことが多いのが残念。ただ、きれいだなあ、で過ぎてしまいます。

牧野富太郎記念庭園で桜花図譜展を見て、サクラの種名を確認しました。

植物の絵と種名について。

日本では、中国との交流が始まって以来、中国医薬が伝わり、本草学(博物学)が存在してきましたが、文献で確認できるのは、奈良時代の本草学から。平安時代には『本草和名』という、草木の和名と漢名とを並べて著した絵入りの書物が編纂されました。

日本の本草学が飛躍的に発展したのは、江戸時代初期から。中国明朝時代に編集された『本草綱目』を、薬草が大好きだった大御所徳川家康が手に入れ、本草学が盛んになりました。

八代吉宗のころからは、蘭学も取り入れられ、大名の中にも博物学が流行しました。江戸琳派の絵師として活躍した酒井抱一の兄である姫路藩主・酒井忠以のように自ら筆をとって絵を描く殿様もいたし、各藩でお抱えの絵師に領内の薬草など動植物を描かせて、藩の産物として利用しようとするなど、細密な動植物画が描かれました。

江戸の本草学以来、植物画の伝統がありましたが、牧野富太郎は西洋のボタニカルアートなども参考に、画工に正確な植物の絵を指導しました。牧野によく応えた画工のひとりが山田壽雄(1882-1941)です。

牧野富太郎(1862-1957)は、野生種を中心に幅広く植物分類の研究を行い、サクラの分類にも力を注ぎました。牧野は、1907(明治40)年10月から嘱託として勤務した東京帝室博物館(現在の東京国立博物館)で、サクラの分類図をまとめ、1918(大正7)年に「日本桜花図譜」編纂をはじめました。

牧野富太郎指導のもと、画工の山田壽雄(1882-1941)が図の制作を担当しました。

私がこの春に見た牧野富太郎記念館の「桜花図譜展」は、山田の描いた桜図を含む16点のサクラ原図です。東京国立博物館がこれらの図を所有していましたが、ミネザクラ、ソメイヨシノ、ナラヤエザクラの色刷り版は、長い間行方がわかりませんでした。このたび、これら3点の所在がわかり、サクラの原図が16点そろえて公開されました。

牧野富太郎著『大日本植物志』のヤマザクラ・オオヤマザクラの図、荒川堤で採集したサクラの標本、牧野富太郎に師事した川崎哲也(1929-2002)のサクラの図などが展示されており、たいへん興味深く観覧できました。

牧野富太郎記念庭園で、桜の名ときれいな植物図をながめたのですが、展示室内撮影禁止だったので、ザル頭では、見たはしから桜の名前など忘れてしまいます。

桜図譜の絵葉書があることがわかりましたが、牧野富太郎記念館では売っていなくて、手に入れることができませんでした。

私が手に入れたいと願っていた「牧野富太郎指導、山田壽男画の桜図譜」の絵はがき、友人yokoちゃんが、プレゼントしてくださいました。感謝です。

絵はがき、貴重なもので、このような大切な文化財、もっと人々に知られてもいいと思います。所蔵しているのは東京国立博物館であるし、画工山田壽雄も指導した牧野富太郎も著作権は切れています。

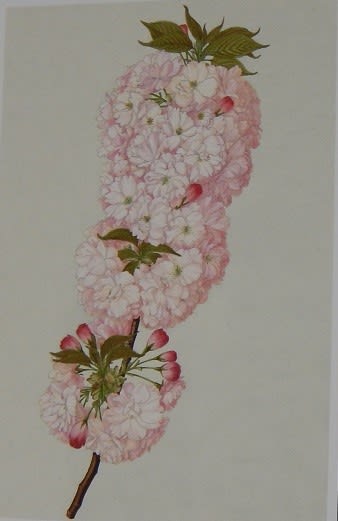

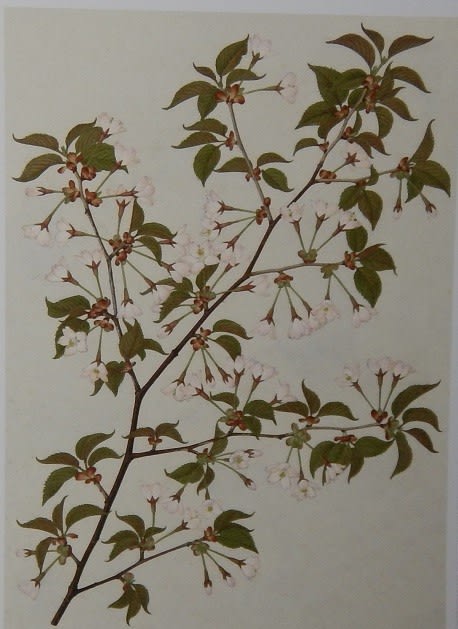

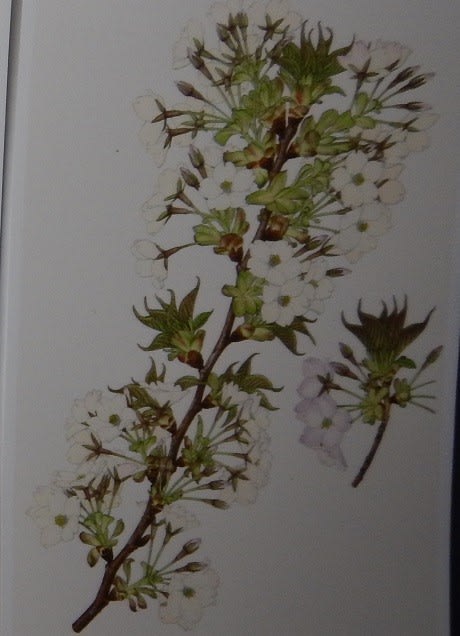

東京国立博物館が桜花図譜を公開しているかと思ったのですが、検索しても見当たらなかったので、絵はがきを画像で紹介します。すべて山田壽雄の筆です。

ミヤマザクラ

ヒカンザクラ

ベニトラノオ

ナラヤエザクラ

紅普賢象

松月

長州緋桜

南殿

ミネザクラ

マメザクラ

オオシマザクラ

絵はがきをコンパクトカメラのちょっとピンボケで撮影したものなので、やや不鮮明です。

私のカメラでも、もうちょっと鮮明に写せば撮れるとおもうのですが、写真から版を起こすことができないくらいボケボケ写真でちょうどいいのではないかと。

必要な方は、牧野記念庭園に問い合わせをすると、どこで絵はがきを買えるかわかると思いますので、手に入れてください。

また、牧野富太郎の資料全点は、遺族から首都大学東京に寄贈されています。標本などを見たい方は、大学へ。

桜の種名、こうしてメモしておいても、来年の春には「はて、この花はなんだったかな」と、すっかり忘れているでしょう。が、「ぽかぽか春庭 桜花図譜 山田壽雄」のキーワードで検索かければ。このページが出てくると思います。検索機能、ありがたし。

アインシュタインも、「本を見れば書いてあることは、暗記する必要はない」と言っています。ただし、どの本にかいてあったことなのか、思い出す必要がある。「春庭。山田壽雄、桜花図譜」このキーワードを覚えていれば大丈夫。

なぜ、山田壽雄の桜花図譜に心ひかれたのか。それは、私が山田壽雄を知らなかったから。高名な植物学者牧野富太郎については、子供の頃からその名を聞かされていて、彼が不遇のままであったにせよ、世界的な植物分類学者としての高い評価を受けていたことも知っていました。しかし、彼の指導のもと、もくもくと植物写生図を描き続けた山田壽雄の名をは、牧野記念館で桜花図譜展を見るまで知りませんでした。あるいは彼の名が記載されている他の植物画を国立博物館などで見たことがあったのかも知れませんが、その名に注目することはなかった。

私は、このような「無名の仕事」に心ひかれるのです。世間に名を知られることもなく、もくもくと己の技量をみがき、ひとつのことに従事する、そういう「職人仕事」を尊敬しているからです。五重塔や寺社の建築に携わり、天井の梁の裏側にひっそりと己の名を刻んでおくような下働きの宮大工とか。東京タワーの設計者として名を残した内藤多仲さんも尊敬するけれど、多仲さんの業績を伝えるドキュメンタリー映像の中に映り込んでいる無名のとび職達。建設中の答の上でもくもくと作業しているとび職たちの顔が好きです。

大きな業績の陰に、偉大な功績を支えた無名の人々がいたことを思うと、無言の励ましを受けている気がします。

<つづく>.