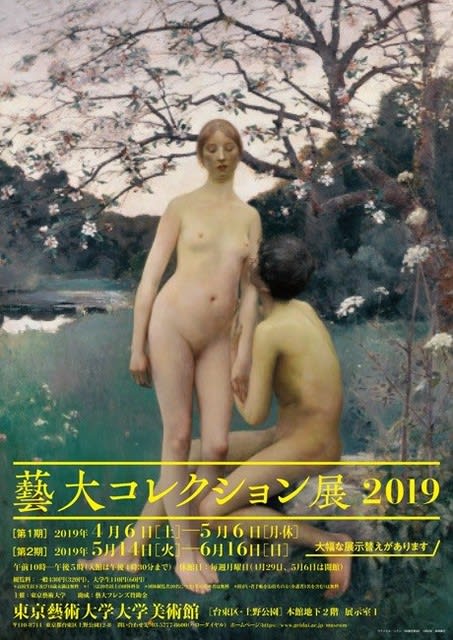

藝大美術学部正門の奥のコレクション展ポスター

ぽかぽか春庭アート散歩>薫風アート(3)藝大コレクション展2019 in 東京芸術大学美術館

5月18日、上野散歩に出かけました。国際博物館協会が制定した「博物館の日」なので、上野動物園(ここも博物館のひとつ)や東博・科博などは、通常展無料になります。

初めに東京芸大へ向かいました。藝大コレクション展2019は、美校/藝大が所蔵してきた作品の公開ですが、特に、これまで所蔵されていながら注目されてこなかった作品を展示するということなので、楽しみに入館、、、、おっと、こちらは無料にはなっていませんでした。藝大の付属施設なので、博物館協会のお仲間じゃなかったみたい。まあ、大人430円ですから、帰りに上島珈琲でコーヒーでも飲んで休んでから、と思ったコーヒーを我慢することにして入館。展示は地下一階の一室のみ。前期と後期で作品入れ替えがあり、後期作品のみの閲覧になりました。

入場するとすぐ目の前に、どど~んと大きな作品。今回の展示ポスターにもなっている、ラファエロ・コラン(1850-1916)の「田園恋愛詩」です。

コランは、草創期美術学校のボス黒田清輝の師匠です。

黒田にとっては、弟子たちに自分が学んだ師匠の絵を見せることも、重要な指導だったのだと思います。

コランの作品は、何点か黒田清輝記念館で見たことがあります。フランスではなかば「忘れられた画家」であり、パリで回顧展などが開かれた話も聞かないという画家ですが、明治の洋画壇形成期にフランスに留学した、黒田清輝・久米桂一郎・岡田三郎助・和田英作らを指導し、明治後期の洋画に大きな影響を与えました。

「田園恋愛詩(1882)」は、ダフニスとクロエをモチーフにしており、元は府中美術館の所蔵作品だった、ということなので、黒田がパリから持ち帰った師匠の絵、というわけではなさそうです。黒田がフランス留学する直前に完成した絵ですから、留学中に一度くらいは目にしたことがあったかもしれません。

花咲く木の近くですごす初々しい恋人同士、、、、のはずですが、ダフニスがクロエの腕にすがっているかのように見えるにもかかわらず、目をつむったクロエの顔は無表情。それもそのはず、コランは、能面を思い浮かべてクロエの顔を描いたのだそうです。

印象派が優勢になっていた当時のフランス画壇で、古典派のコランは「流行おくれ」と思われてきた画家でした。コランがはるばる日本から留学してきた黒田らを弟子にしたのは、黒田が新興の印象派よりもアカデミックな古典派に学ぼうとしたことと、コランが当時盛んだった「ジャポニスム」を作品に取り入れたいと思った双方の思惑が一致したからかもしれません。

印象派による浮世絵模写は、マネ・モネ、ゴッホらの作品が残され、日本での展示もされていますが、コランのジャポニスム傾倒作品を見たことがありません。フランスでは忘れられた画家になっていたため、コランの浮世絵模写などは散逸してしまったのかも。

弟子の黒田清輝(1866-1924)の滞仏中(1884-1893)の作品「婦人像(厨房)」が、コランの「田園恋愛詩」の隣に展示されていました。

黒田は、パリ南東70キロほどに位置する小村グレー・シュエル・ロワンで過ごすことを好み、農家の娘マリア・ビョーをモデルにした作品を描きました。

黒田は、ビョー家で「婿」として遇され、マリアと公認の仲となってすごしました。マリアは「読書」「編み物」などのモデルとして知られています。

婦人像(厨房)(1892)

森鴎外がドイツ留学を終えて帰国した後、ひと悶着が起こりました。恋しい森林太郎を追って来日した舞姫エリス。すったもんだの末、森家によって、エリスはドイツへ帰国させられました。

しかし子爵家嫡男の清輝が帰国したあと、「婿」扱いだった農家ビョー家との間には騒動がおきなかったところからみると。貧乏士族森家とはことなり、資産家黒田家では、ビョー家にしかるべき手厚い「滞在中に世話になった謝礼」(つまり手切れ金)を手当てしたのじゃないかなあと、これは、貧乏人ひがみ空想です。

私の世代の美術教科書には必ず「明治初期の洋画」として載っていた高橋由一の「鮭」が掲載されていました。高橋由一(1828-1894)は、日本画を学んだのち、幕末に来日していたワーグマン(1832-1891)に38歳で弟子入り。50歳のときにはフォンタネージに学びました。

私は、高橋の『花魁』(1872)を見たときはあまり感動しませんでした。花魁がちょっときつめの顔に描かれていて、由一さんは花魁に対して「美」を感じなかったのかとさえ思います。モデルの花魁は「私はこんな顔じゃない」と、気に入らなかったそうです。

ゴッホは雑誌に載った渓斎英泉の花魁の絵を見て、1887年に「ジャポネズリー:おいらん」を画いています。由一さんの花魁はおそらくパリには伝わっていなかったでしょうね。

しかし「鮭」は、美術教科書の刷り込みがあるから、「わぉ、ほんものだわ」と思います。鮭の肉質も皮もリアルです。

黒田清輝は、高橋由一の門人細田季治に、1878年に絵を習ったのが絵画修業のはじめでした。高橋は、明治画壇のボス黒田清輝の先生の先生ですから、「明治初期の洋画家大先生」として洋画史に残りました。

一方、外光派黒田らがフランス留学から帰国した後、「旧派」として画壇から追い払われたのが五姓田義松(1855-1915)です。五姓田は、わずか10歳でワーグマンに入門。翌年に入門してきた高橋由一よりも28歳年下の「兄弟子」でした。最初期にフランス留学を果たし、帰国後は明治天皇の肖像画を描き明治天皇の巡幸に同行して各地の絵を描くなど活躍しました。しかし、黒田清輝ら新帰朝者らが明治洋画を席捲すると、しだいに片隅に追いやられます。

2015年に見た「没後100年五姓田義松展」の感想はこちら

https://blog.goo.ne.jp/hal-niwa/e/4ab9b32bdb111b7812a2b18c141d1f2b

五姓田は、明治洋画史にきちんと残すべき画家でした。しかし、晩年はみやげ物の絵を描く生活。黒田に「絵を買ってほしい」と懇願する書簡も残されていますが、不遇なまま60歳でなくなりました。

五姓田義松「操芝居」1883

私は「貧乏」とか「不遇のまま世を去った」というところに気持ちを入れ込みすぎるので、子爵にして貴族院議員、洋画壇のボスであった黒田清輝に対しては、少々点が辛くなります。日本洋画に大きな足跡を残した黒田清輝ですし、遺産によって「黒田清輝記念館」も建てられていて、無料観覧できるのでありがたいと思ってはいるのです。

「イギリスに学んだ画家たち」が特集されていました。そのひとりが、1904年に渡英し、1907に帰国した原撫松(1866-1912)。

滞英中は、名画の模写に励み、その技量は高く評価されたということですが、帰国後、作品を発表する機会に恵まれず47歳で病没。作品の多くは肖像画であるため、子孫が所蔵を続け、美術館などに出ることは少なく、教科書に載る画家にはなりませんでした。私は、東京国立博物館で1点、原撫松の作品を見たことがあるだけです。

原撫松「裸婦」1909(明治39)

私は、不遇とか無名とかに心寄せてしまうふしがあります。

この藝大コレクション展で特集されていたもうひとつ。起立工商(きりゅうこうしょう)会社工芸図案。

サイン入りの図案もありましたが、半分以上は「作者不詳」。輸出用の陶磁器や七宝作品のためにせっせと朝から晩まで図案を書いていた人々。無名の工芸者。その作品を見て明治の工芸の技量の高さと、その工芸に携わったあまたの「無名の人々」に思いをはせました。

起立工商会社図案のひとつ

<つづく>