20241116

ぽかぽか春庭アート散歩>2024アート散歩みのりの秋(5)「両大戦間のモダニズム1918-1939煌めきと戸惑いの時代」展 in 町田市立国際版画美術館

10月第4水曜日の美術館散歩は、町田市国際版画美術館をぶらり。

町田市立国際版画美術館の口上

1920年代のフランスとアメリカは、第一次世界大戦後の好景気に沸き「狂騒の時代」と呼ばれる華やかな時代を迎えました。自動車や飛行機といった工業的なモティーフ、サーカスやキャバレーの喧騒、最新のファッションを身にまとうモダンガールなどからインスピレーションを得たアーティストたちの作品は、現代への賛美ともいえるものでした。

一方でこの時代にはドイツを中心に、戦争の惨禍を深く刻み込んだ作品や、享楽的な世相への皮肉、あるいは近代化に対する不安感を表現した作品も生まれました。事実、世界恐慌やファシズムの台頭によって平和な時代は10年ほどで終焉を迎え、1939年の第二次世界大戦勃発によってアートシーンは大きく揺さぶられることとなります。

本展覧会では、ふたつの世界大戦の狭間にあたる約20年間に焦点を当て、モダニズムの時代を版画に表したアーティストたちの作品230点を展示します。パリのファッション雑誌を彩った色彩豊かなポショワール(ステンシル)、市井の人々の生活を描き出したドイツの版画集、シュルレアリストの実験的な銅版画など、社会の変革期につくられた作品は100年後を生きる私たちに何を問いかけてくるでしょうか。

1 両大戦間に向かって:Before 1918

2 煌めきと戸惑いの都市物--

3 モダニズムの時代を刻む版画

4 「両大戦間」を超えて:After 1939

会場の章立ては時系列に沿っていましたが、無料日のせいか思ったより混んでいて、人のいないところを縫って見ていたので、どの版画がどの時代だか覚えていません。ほとんどは撮影OKでしたが、撮影禁止マークの絵については、買い求めた絵ハガキなどからの引用です。

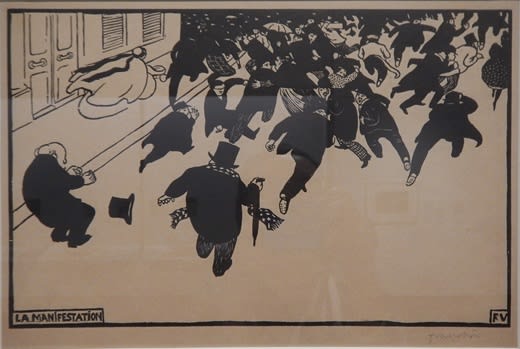

フェリックス・ヴァロットン「街頭デモ レスタンプオリジナル」1893木版

ファン・グリス「彗星清算人」1910

ハレー彗星が地球に近づいたとき、衝突するのではないかと右往左往するパリの人々。

ブリゾー「私の車」1912-1913 ジャビエ・ゴゼ「薔薇の中の薔薇」1912-1913

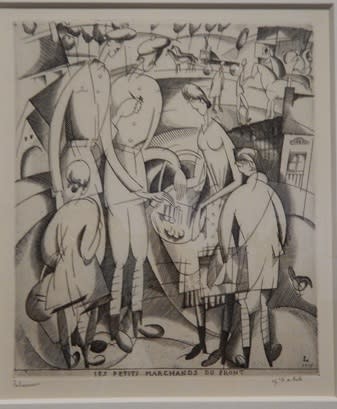

ラブルールean-Émile Laboureur 1877-1943) 「前線の小さな売り子たち」1917

ラブールド&ファルケ 「百貨店」

エドゥアール・G・ベニート「ディアナ」1920頃 「キルケ」1920頃

シャルル・マルタン「愛の死」1920頃 「ためらい」1920頃

シャルル・マルタン「ヨット遊び」1920頃 「テニス」

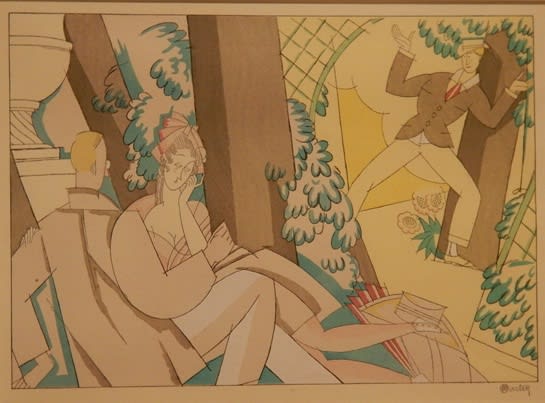

シャルル・マルタン「恋のかけひき」

エドゥアール・アルーズ《使者》1925

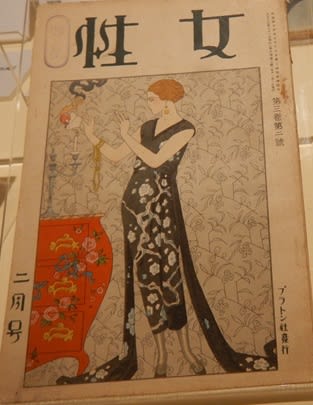

日本の印刷文化も進展し、大正昭和初期の雑誌やポスターに華やかなイラストで飾られました。

竹久夢二「雪の風」(婦人グラフ)1924 「七夕」1926

山六郎「女性13巻6号」1928

藤田嗣治「ある女」1932 「少女と小鳥」絵葉書を買いました。」

アンリ・マティス「寝椅子の上のオダリスク赤いタイルの床」1929

フェルナン・レジェ「花瓶」1927 リトグラフ

モンドリアン「色面によるコンポジション」1927原画(19577スクリーンプリント)

ソニア・ドローネー「赤いプロペラ」

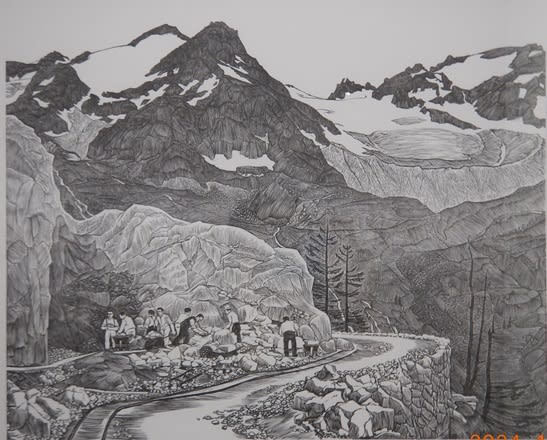

ツビンデン「スステン道の建設」1941

イヴ・タンギー「棒占い」1947エッチング

ハンス・アルプ「5つのフォルムの星座」1956リトグラフ

フェルナン・レジェ「サーカス」1950

ふたつの世界大戦の間の時期、1918-1939年のヨーロッパは、1929年の世界恐慌もあり、不安や焦燥の満ちた時代でもありましたが、市民生活は消費文化が広がり、雑誌などの出版物を通してスポーツもファッションも華やかな時代でもあったのです。印刷の広がりによって、版画は出版物に欠かせない要素となり、さまざまな画家や挿絵画家のイラストがポスター、雑誌などの媒介によって一般大衆にもいきわたっていきました。

キュビズムやシュールレアリズム、フォービズムなどの先端的な絵画技法も、印刷物を通して日本に浸透していき、絵画の楽しみ方をひろげていきました。

山六郎など、初めて目にする挿絵画家の作品も初めて見て、印刷文化の中で活躍した画家たちも多かったことを知りました。

第4水曜日、65歳以上無料の日、また出かけたいです。

<つづく>