2021204

ぽかぽか春庭アート散歩>2022アート散歩版画を見る(3)全日本版画展 in 東京都美術館

公募展を見るのは「見たいと思っていた展覧会を見終わって、まだ時間に余裕があるとき」「無料」という2大条件があるときに限ります。

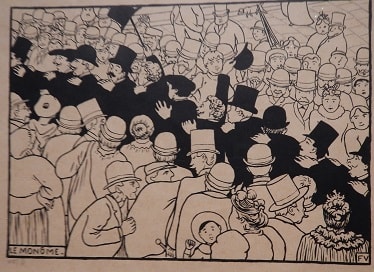

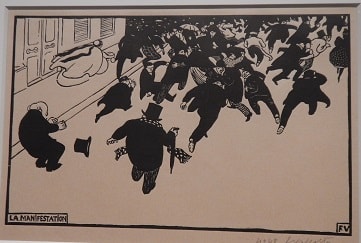

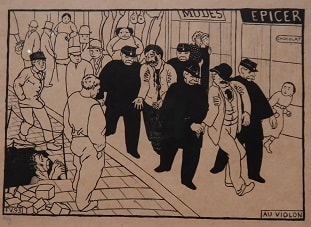

11月22日、火曜日午後に東京都美術館の「源氏物語と江戸文化」を見ました。無料展示だから。地階ギャラリーB1室での展示ですから、それほど観覧に時間はかからない。なかなか面白い展示でしたが、時間に余裕があったので、公募展「全日本版画展」をひとまわり。版画展と切り絵展をみました。

版画展の会期は。

会期:2022年11月18日(金)〜24日(木)

全国的な版画の団体も、日本版画会と日本版画協会があるみたいで、私にはどっちがどっちなのかわからぬが、11月22日に開催されていたのは、「版画会」のほう。

日本画であれ洋画であれ公募展は広い展示会場を何室もつかって開催され、ほんとうにたくさんの人々が絵や版画、きり絵などの制作に励み、1年かけて制作し、おそらく年に1度の公募展に応募する。入選すると親戚友人にお知らせして、「見にいってね」と声をかける。そんな「お友達」がけっこう会場を回っていました。

私も、舅の油絵が公募展に入選して東京都美術館に展示されたときは、娘息子を引き連れて観覧にでかけました。「見ました」と言わなきゃならんからね。

すごい数が並んでいるので、ざざっと見てしまう。入選者にだれも知り合いがいない私は、文部科学大臣賞とか、賞を得た札が下がっているのを中心に駆け足で回る。

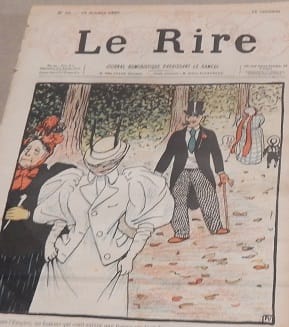

上野公園にわんさかといた修学旅行生が、「東京に来たからには東京都美術館」「無料だから見て行こう」というグループが出口にたまっていました。何かなとのぞくと、出口で、観覧者に好きな版画の絵ハガキを1枚プレゼントするのだって。中学生くらいの子たちがわいわいと気に入った絵はがきを選んでいました。

私は版画の目利きでもないし、どれが好きと聞かれても、膨大な展示の中、よしあしもわからぬ素人だから、文部科学大臣賞を受賞したという絵にしました。

きれいな桜の版画なので、よかったよかった。

公募展を見るたびに思う。これだけ大勢の人がこれだけたくさんの作品を作り出し、応募する、、、、平和だなあ。

むろん、食うや食わずでも、描かずにいられない版画をつくらずにいられない人もいる。死んでもいいと思って絵筆をとる人だっていることでしょう。けれど、展示会場を埋め尽くす作品の群れを見ていくと、、、、。平和だなあ、と感じます。悪いことじゃない、よい時代で、よい社会なのです。

なぜ私は、この豊かな時代に斜めに向かい、ひがみ続けるのか。この日、通勤定期とシルバーパスを使って交通費ゼロ。西洋美術館常設展と東京都美術館の無料観覧展示を見て、観覧タダ。いつも美術展で買う観覧記念の絵ハガキも、版画会がタダでくれた。

上野公園の銀杏が黄金色に輝くのも、当然タダで見た。

心豊かにすごした一日です。

なぜ「なんだか、もの寂しい」のだろうか。晩秋の夕暮れだからか。タダですごすしか楽しむすべがない年寄りのひがみを抱えつつ、夕暮れ時の上野公園をあとにしました。

三夕の歌なんぞ。

・さびしさはその色としもなかりけり槙まき立つ山の秋の夕暮(寂蓮法師)

・心なき 身にもあはれは 知られけり 鴫立つ沢の 秋の夕暮れ(西行法師)

・見渡せば 花も紅葉も なかりけり 浦の苫屋の 秋の夕暮れ(藤原定家)

三夕かあ。寂蓮さんは、後鳥羽院から明石に領地もらって出家後も優雅に暮らしたし、定家だって貧乏公家というわけじゃない。実朝を指導した折なんぞ、けっこうな束脩料を得ているはず。

そか。私の寂しさは、年金じゃ食っていけない高齢者のわびしさでした。チャンチャン。

・金色に銀杏散り敷く上野山 野宿者も夕陽に照るてるバエてる(春庭)

・炊き出しの列に居並ぶ人の群れ大丈夫だいじょうぶとぞ呟きつつ行く(春庭)

なにが大丈夫なんだか。

ホームレスになっても、炊き出しカレンダーを持って、都内の無料食堂をわたりあるく人もいるそうなので。

無料展覧会情報と図書館と炊き出し情報があるぞ。なんとか100歳まではがんばろう。

・孤独死も無宿暮らしもだいじょうぶ、心なき身のあはれは知ってる(春庭)

・あハ葉はは笑えばチル散る夕陽の丘に老婆も銀杏のヒト葉として散る(春庭)

上野公園から上野御徒町駅まで歩く。上野公園からJRに乗るのはぜいたくナリ。切符代かかる。

シルバーパス使える都営線に乗るために、アメ横通ったら、乾物屋のにいちゃんに「ほら、もってけドロボー」と、ピーナツやら柿の種の袋を6つ重ねられて、1000円払う。たぶん、100円ショップで買えば6袋600円の品。いいんだ。これでちょっとは贅沢した気分で帰るのさ。夕ご飯食べようかと思った分、たいまい千円をつかっちまったので、食べずに帰ることにした。で、おなかすいてきたから、帰りの地下鉄の中でバターピーナツを半分食べ、帰宅してから殻付き落花生」を食べる。「千葉県産」と書いてあるけれど、ぜったいこりゃ中国産だろ」と思いつつ。

・落葉樹の落ち葉ひらひら眺めつつ落花生食む落日の古希。(古希+3の春庭)

<おわり>