葛飾八幡宮の千本イチョウを見て、次へ行きます

京成本線八幡駅から二駅東へ進みます

京成本線京成中山駅で降ります(京成本線京成中山駅は快速電車は止まりませんので注意)

駅を東へ出ると直ぐに、中山法華経寺参道です、北へ直ぐに中山法華経寺総門(黒門)です

軒下の額です

参道を進むと 、中山法華経寺山門(赤門)の仁王門が見えて来ました

、中山法華経寺山門(赤門)の仁王門が見えて来ました

山門前右手に日蓮宗祖・日蓮聖人像です

宗祖直授祈祷根本大道場 法華経寺です

周辺案内図です、参道沿いには多くの寺院が並んでいます

参道を進むと境内入口の赤い龍渕橋が見えて来ました

橋の左(西側)に目的のケヤキが見えました

南東側から、目通り幹囲7.2mとされています、幹は途中で伐られていて、支柱に支えられています

*千葉県1位のケヤキということで、2023年12月16日に紹介させて頂いた千葉県酒々井町、馬橋「馬橋香取神社のケヤキ」が「一位のケヤキ」表記でしたが、市川市中山2丁目の法華寺参道のケヤキの幹はほとんど崩れているようですとしていましたので、確認に来ました。

北側から見ました、こちら側の幹の樹皮は完全に失われていました

では、法華経寺へお参りしましょう

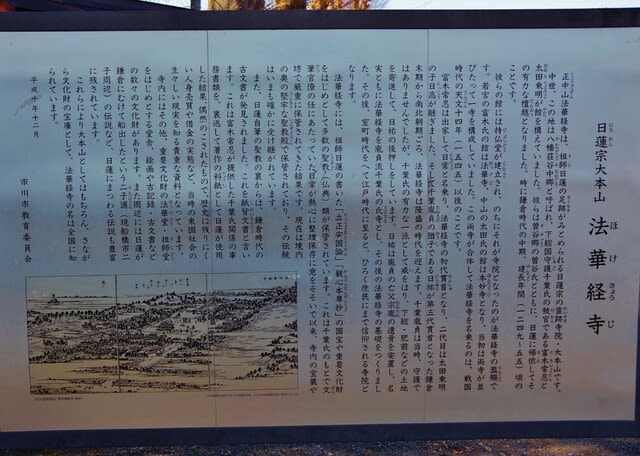

説明版です

日蓮宗大本山 法華経寺

正中山法華経寺は、祖師日蓮の足跡がみとめられる日蓮宗の霊跡寺院・大本山です。

中世、この地は八幡荘谷中郷と呼ばれ、下総国守護千葉氏の被官である富木常忍と太田乗明が館を構えていました。彼らは曽谷郷の曽谷氏とともに、日蓮に帰依してその有力な壇越となりました。時に鎌倉時代の中期、建長年間(1249~55)頃のことです。

彼らの館には持仏堂が建立され、のちにそれが寺院となったのが法華経寺の濫觴です。若宮の富木氏の館は法華寺、中山の太田氏の館は本妙寺となり、当初は両寺が並びたって一寺を構成していました。この両寺が合体して法華経寺を名乗るのは、戦国時代の天文14年(1545)以後のことです。

富木常忍は出家して日常と名乗り、法華経寺の初代貫首となり、二代目は太田乗明の子日高が継ぎました。そして千葉胤貞の猶子である日祐が第三代貫首となった鎌倉末期から南北朝期ごろ、法華経寺は隆盛の時代を迎えます。

千葉胤貞は当時、守護ではありませんでしたが、千葉氏の有力な一派として威をはり、下総・肥前などの土地を寄進して、日祐の後押しをしています。日祐は胤貞の亡父宗胤の遺骨を安置し、名実ともに法華経寺を胤貞流千葉氏の氏寺とし、その後の法華経寺の基礎をつくりました。その後、室町時代をへて江戸時代に至ると、ひろく庶民にまで信仰される寺院となります。

法華経寺には、祖師日蓮の書いた「立正安国論」「観心本尊抄」の国宝や重要文化財をはじめとして多数の聖教(仏典)類が保管されています。

これは、千葉氏のもとで文筆官僚の任にあたっていた日常が熱心に整理保存に意をそそいで以来、寺内の宝蔵や坊で厳重に保管されてきた結果です。現在は境内の奥の堅牢な聖教殿で保管されており、その伝統はいまも確かに受け継がれています。

また、日蓮自筆の聖教の裏からは、鎌倉時代の古文書が発見されました。これを紙背文書と言います。

これは富木常忍が提供した千葉氏関係の事務書類を、裏返して著作の料紙として日蓮が使用した結果、偶然のこされたもので、歴史に残りにくい人身売買や借金の実態など、当時の東国社会の生々しい現実を知る貴重な資料となっています。

寺内にはその他、重要文化財の法華堂・祖師堂をはじめとする堂舎、絵画や古記録・古文書などの数々の文化財が有ります。

また周辺には日蓮が鎌倉にむけて船出したという二子浦(現船橋市二子周辺)の伝説など、日蓮にまつわる伝説も豊富に遺されています。

これらにより大本山としてはもちろん、さながら文化財の宝庫として、法華経寺の名は全国に知られています。

平成10年12月 市川市教育委員会

本堂に当たる祖師堂です

国指定重要文化財です

説明版です

国指定重要文化財 祖師堂

祖師堂は、日蓮宗を開宗した日蓮聖人を祀る大堂です。

鎌倉時代の正中2年(1325年)に創建され、当時は柱と柱の間が五つある五間堂という造りでした。現在の祖師堂は

延宝6年(1678年)に上棟されたものです。造りは七間堂で、正面から見た横幅が約26.5mあり、屋根を二つ並べたような比翼入母屋造の形式を持つのが特徴です。この造りの屋根は全国的にも大変珍しく、他には岡山県にある国宝の吉備津神社本殿だけとなります。

堂内は、正面吹き抜けの外陣と、本尊が祀られた内陣、その両脇の脇陣と背面の後陣に区切られています。内陣と外陣の境上部には揚格子、下方には聖なる領域と俗なる領域を分ける結界と呼ばれる、取り外し可能な仕切りがあります。

また内陣と脇陣の境にも同様な結界があり、大きな行事の際には、これらを開け放って堂内を広く使うことができるように工夫されています。

天井は格縁天井と呼ばれるもので、黒塗された格子を碁盤目状に組んでいます。天井板には法華経寺の寺紋である桔梗紋が描かれ、特に内陣を囲むように極彩色で塗られ荘厳な趣になっています。

祖師堂は、江戸時代初期の慶長6年(1601年)の修理の様子を記録した木製の棟札とともに昭和60年5月18日に国指定重要文化財に指定されました。

文化庁

五重塔です

こちらも重要文化財です

釈迦如来坐像です

説明版です

市川市指定有形文化財 法華経寺銅造釈迦如来坐像

平成31年3月13日指定

この釈迦如来坐像は青銅製、鋳造で、総高が4.52m、像高は3.45mです。

本像の銘文によると、享保4年(1719年)に第59代貫首日禅上人を大願主とし、広く現世の安穏を祈り法華経の流布を願って建立されました。

江戸時代後期には江戸町中及び近郊には11体の大仏(如来形)が知られるが、現存するのは9体であり、その中で本像は最も大きい規模を有しています。

本像の鋳造に当たった鋳物師は、江戸神田鍋町の太田駿河守藤原正義です。藤原正義は江戸時代の江戸中期に活躍した鋳物師で、有名な江戸六地蔵の5体を手掛けており、本像と合わせて計6体の丈六(約4.85m)の坐像仏を宝永5年(1708年)から享保4年(1719年)の11年間で製作しています。

本像は銅像で木型による鋳造と推定されます。背面の中央には一辺が約60cmの扉が設けられ、胎内に入ることができ、また背面の扉を挟んで上方肩部と下方の腰部に、造立の因縁や由緒などについて書かれた銘文が豊富に刻まれています。

本像は、時期(江戸中期、大きさ(大型に属す)、鋳物師(江戸中期に活躍した正義銘)の3点の江戸大仏の条件を備えており、江戸の大型鋳造技術研究においては、平成28年(2016年)4月から平成30年(2018年)3月の修理に伴う調査で、江戸大仏全40体の中で唯一製作技術を完全に解明したことや、外面・内面全ての三次元計測、金属成分分析などの科学的成果を得た点においても、今後の江戸大仏研究の基準となる多くのデータを得ることができました。

江戸時代の大仏として、品質、技法が優秀であり、蓮台内の調査成果や大仏に刻まれた銘文の解明により、江戸時代中期の信仰や宗教活動を知る上で重要な資料となることから、、市指定文化財に指定されました。

令和3年3月 市川市教育委員会

当山初租 日常聖人像です

日蓮宗大荒行堂です

鬼子母大尊神堂入口です

では、次へ行きましょう

京成本線八幡駅から二駅東へ進みます

京成本線京成中山駅で降ります(京成本線京成中山駅は快速電車は止まりませんので注意)

駅を東へ出ると直ぐに、中山法華経寺参道です、北へ直ぐに中山法華経寺総門(黒門)です

軒下の額です

参道を進むと

、中山法華経寺山門(赤門)の仁王門が見えて来ました

、中山法華経寺山門(赤門)の仁王門が見えて来ました

山門前右手に日蓮宗祖・日蓮聖人像です

宗祖直授祈祷根本大道場 法華経寺です

周辺案内図です、参道沿いには多くの寺院が並んでいます

参道を進むと境内入口の赤い龍渕橋が見えて来ました

橋の左(西側)に目的のケヤキが見えました

南東側から、目通り幹囲7.2mとされています、幹は途中で伐られていて、支柱に支えられています

*千葉県1位のケヤキということで、2023年12月16日に紹介させて頂いた千葉県酒々井町、馬橋「馬橋香取神社のケヤキ」が「一位のケヤキ」表記でしたが、市川市中山2丁目の法華寺参道のケヤキの幹はほとんど崩れているようですとしていましたので、確認に来ました。

北側から見ました、こちら側の幹の樹皮は完全に失われていました

では、法華経寺へお参りしましょう

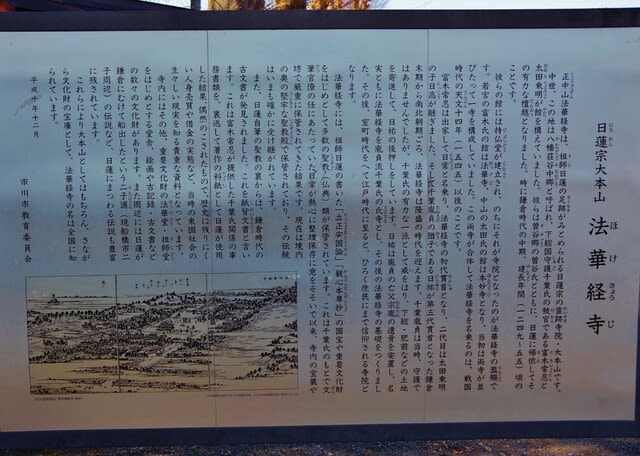

説明版です

日蓮宗大本山 法華経寺

正中山法華経寺は、祖師日蓮の足跡がみとめられる日蓮宗の霊跡寺院・大本山です。

中世、この地は八幡荘谷中郷と呼ばれ、下総国守護千葉氏の被官である富木常忍と太田乗明が館を構えていました。彼らは曽谷郷の曽谷氏とともに、日蓮に帰依してその有力な壇越となりました。時に鎌倉時代の中期、建長年間(1249~55)頃のことです。

彼らの館には持仏堂が建立され、のちにそれが寺院となったのが法華経寺の濫觴です。若宮の富木氏の館は法華寺、中山の太田氏の館は本妙寺となり、当初は両寺が並びたって一寺を構成していました。この両寺が合体して法華経寺を名乗るのは、戦国時代の天文14年(1545)以後のことです。

富木常忍は出家して日常と名乗り、法華経寺の初代貫首となり、二代目は太田乗明の子日高が継ぎました。そして千葉胤貞の猶子である日祐が第三代貫首となった鎌倉末期から南北朝期ごろ、法華経寺は隆盛の時代を迎えます。

千葉胤貞は当時、守護ではありませんでしたが、千葉氏の有力な一派として威をはり、下総・肥前などの土地を寄進して、日祐の後押しをしています。日祐は胤貞の亡父宗胤の遺骨を安置し、名実ともに法華経寺を胤貞流千葉氏の氏寺とし、その後の法華経寺の基礎をつくりました。その後、室町時代をへて江戸時代に至ると、ひろく庶民にまで信仰される寺院となります。

法華経寺には、祖師日蓮の書いた「立正安国論」「観心本尊抄」の国宝や重要文化財をはじめとして多数の聖教(仏典)類が保管されています。

これは、千葉氏のもとで文筆官僚の任にあたっていた日常が熱心に整理保存に意をそそいで以来、寺内の宝蔵や坊で厳重に保管されてきた結果です。現在は境内の奥の堅牢な聖教殿で保管されており、その伝統はいまも確かに受け継がれています。

また、日蓮自筆の聖教の裏からは、鎌倉時代の古文書が発見されました。これを紙背文書と言います。

これは富木常忍が提供した千葉氏関係の事務書類を、裏返して著作の料紙として日蓮が使用した結果、偶然のこされたもので、歴史に残りにくい人身売買や借金の実態など、当時の東国社会の生々しい現実を知る貴重な資料となっています。

寺内にはその他、重要文化財の法華堂・祖師堂をはじめとする堂舎、絵画や古記録・古文書などの数々の文化財が有ります。

また周辺には日蓮が鎌倉にむけて船出したという二子浦(現船橋市二子周辺)の伝説など、日蓮にまつわる伝説も豊富に遺されています。

これらにより大本山としてはもちろん、さながら文化財の宝庫として、法華経寺の名は全国に知られています。

平成10年12月 市川市教育委員会

本堂に当たる祖師堂です

国指定重要文化財です

説明版です

国指定重要文化財 祖師堂

祖師堂は、日蓮宗を開宗した日蓮聖人を祀る大堂です。

鎌倉時代の正中2年(1325年)に創建され、当時は柱と柱の間が五つある五間堂という造りでした。現在の祖師堂は

延宝6年(1678年)に上棟されたものです。造りは七間堂で、正面から見た横幅が約26.5mあり、屋根を二つ並べたような比翼入母屋造の形式を持つのが特徴です。この造りの屋根は全国的にも大変珍しく、他には岡山県にある国宝の吉備津神社本殿だけとなります。

堂内は、正面吹き抜けの外陣と、本尊が祀られた内陣、その両脇の脇陣と背面の後陣に区切られています。内陣と外陣の境上部には揚格子、下方には聖なる領域と俗なる領域を分ける結界と呼ばれる、取り外し可能な仕切りがあります。

また内陣と脇陣の境にも同様な結界があり、大きな行事の際には、これらを開け放って堂内を広く使うことができるように工夫されています。

天井は格縁天井と呼ばれるもので、黒塗された格子を碁盤目状に組んでいます。天井板には法華経寺の寺紋である桔梗紋が描かれ、特に内陣を囲むように極彩色で塗られ荘厳な趣になっています。

祖師堂は、江戸時代初期の慶長6年(1601年)の修理の様子を記録した木製の棟札とともに昭和60年5月18日に国指定重要文化財に指定されました。

文化庁

五重塔です

こちらも重要文化財です

釈迦如来坐像です

説明版です

市川市指定有形文化財 法華経寺銅造釈迦如来坐像

平成31年3月13日指定

この釈迦如来坐像は青銅製、鋳造で、総高が4.52m、像高は3.45mです。

本像の銘文によると、享保4年(1719年)に第59代貫首日禅上人を大願主とし、広く現世の安穏を祈り法華経の流布を願って建立されました。

江戸時代後期には江戸町中及び近郊には11体の大仏(如来形)が知られるが、現存するのは9体であり、その中で本像は最も大きい規模を有しています。

本像の鋳造に当たった鋳物師は、江戸神田鍋町の太田駿河守藤原正義です。藤原正義は江戸時代の江戸中期に活躍した鋳物師で、有名な江戸六地蔵の5体を手掛けており、本像と合わせて計6体の丈六(約4.85m)の坐像仏を宝永5年(1708年)から享保4年(1719年)の11年間で製作しています。

本像は銅像で木型による鋳造と推定されます。背面の中央には一辺が約60cmの扉が設けられ、胎内に入ることができ、また背面の扉を挟んで上方肩部と下方の腰部に、造立の因縁や由緒などについて書かれた銘文が豊富に刻まれています。

本像は、時期(江戸中期、大きさ(大型に属す)、鋳物師(江戸中期に活躍した正義銘)の3点の江戸大仏の条件を備えており、江戸の大型鋳造技術研究においては、平成28年(2016年)4月から平成30年(2018年)3月の修理に伴う調査で、江戸大仏全40体の中で唯一製作技術を完全に解明したことや、外面・内面全ての三次元計測、金属成分分析などの科学的成果を得た点においても、今後の江戸大仏研究の基準となる多くのデータを得ることができました。

江戸時代の大仏として、品質、技法が優秀であり、蓮台内の調査成果や大仏に刻まれた銘文の解明により、江戸時代中期の信仰や宗教活動を知る上で重要な資料となることから、、市指定文化財に指定されました。

令和3年3月 市川市教育委員会

当山初租 日常聖人像です

日蓮宗大荒行堂です

鬼子母大尊神堂入口です

では、次へ行きましょう