ゴールデンウイークには桜の花は散っていましたが、国内第二番の幹の太さを誇る桜を見に行きました

以前訪れた時には、観光客が多くて取材を諦めてしまったところです

草岡地区は、長井市役所の北西約4kmのところ

県道253号線を西へ山形鉄道長井線あやめこうえん駅の南側を通って

最上川の支流野川を渡ります、道なりに西へ進んで、信号を右(北)へ県道11号線です

県道11号長井白鷹線を北へ進むと、西根コミュニティーセンターの先、

道路左側に「草岡の大明神ザクラ」の案内板が有ります

西に入ると広い 駐車場が有りますので利用させていただきました

駐車場が有りますので利用させていただきました

さすがに、利用者は私だけでした

駐車場の大明神ザクラ周辺案内図です、右下に大明神ザクラが在ります

駐車場脇には三大桜(クローン)が植えられています、根尾谷淡墨桜です

山高神代桜です

三春滝桜です

大明神ザクラへ行きましょう

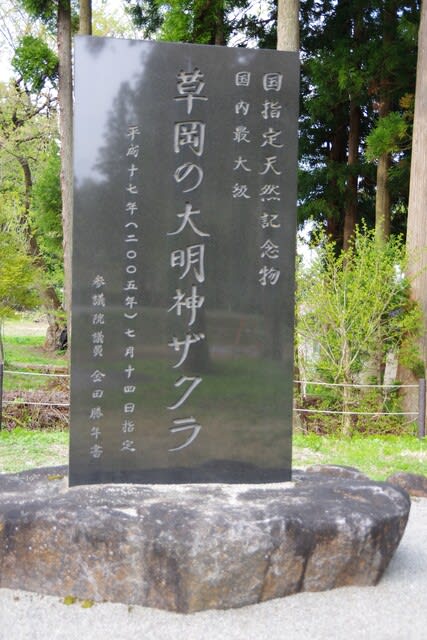

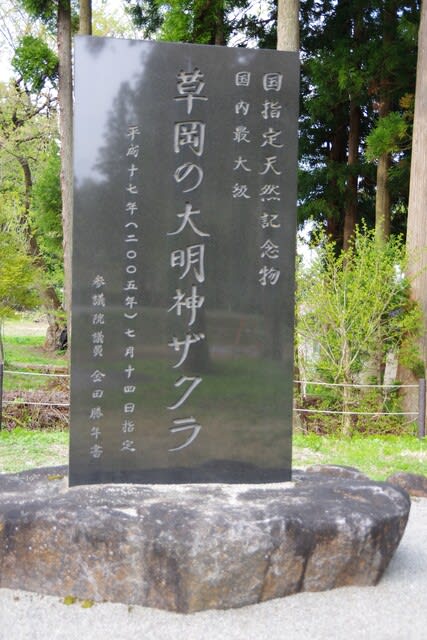

国指定天然記念物の大きな石碑です

石碑の北側からズームレンズで杉の間から大明神ザクラを見ました

少し左から

南西側から近付来ます

近付いて西側から

根元には県指定天然記念物の石碑です

太い幹をズームアップしてみました

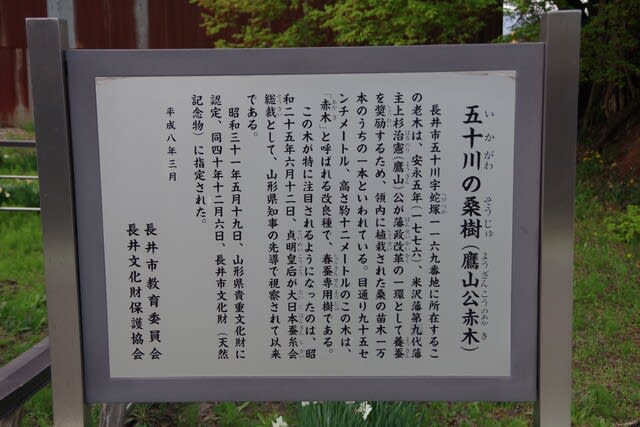

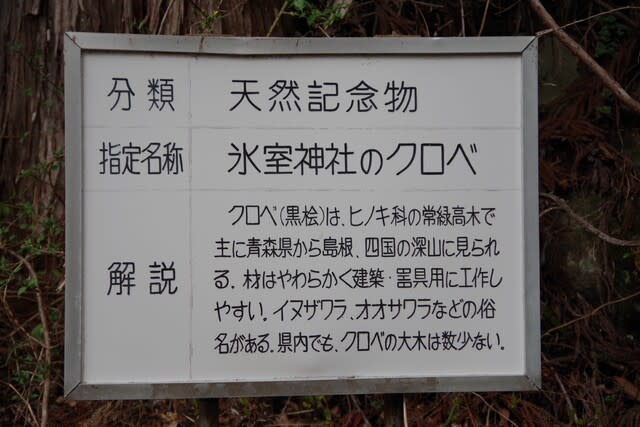

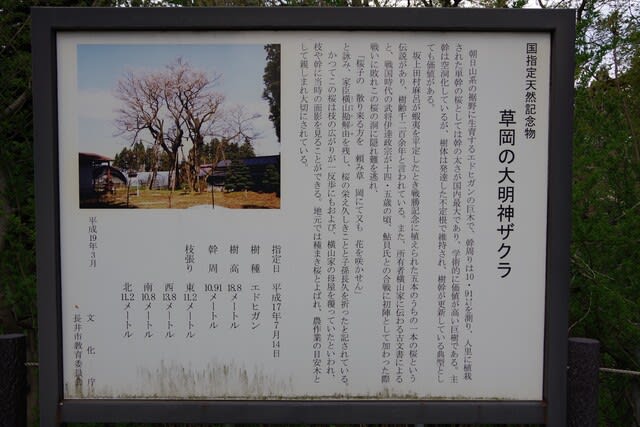

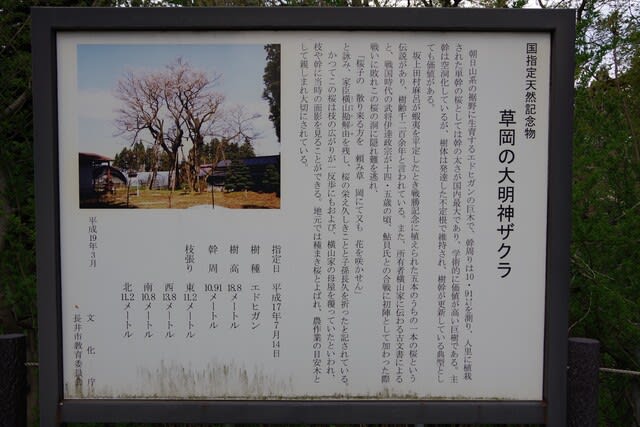

説明版です

国指定天然記念物

草岡の大明神ザクラ

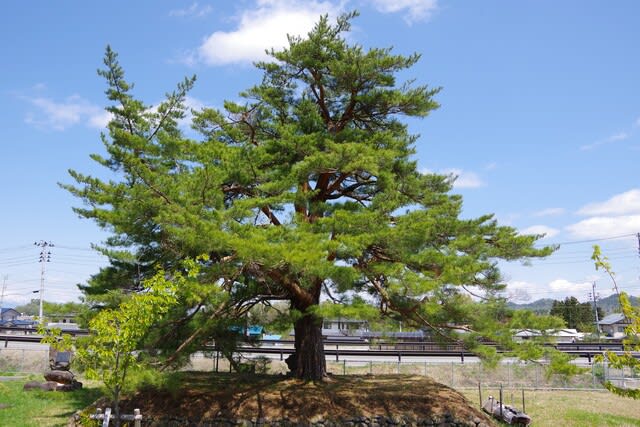

朝日山系の裾野に生育するエドヒガンの巨木で、幹周りは10.91m、を測り、人里に植栽された単幹の桜としては幹の太さが国内最大であり、学術的に価値が高い巨樹である。主幹は空洞化しているが、樹体は発達した不定根で維持され、樹幹が更新している典型としても価値がある。

坂上田村麻呂が蝦夷を平定したとき戦勝記念に植えられた5本のうちの一本という伝説があり、樹齢千二百余年と言われている。また、所有者横山家に伝わる古文書によると、戦国時代の武将伊達正宗が十四・五歳の頃、鮎貝氏との合戦に初陣として加わった際、戦いに敗れこの桜の洞に隠れ難を逃れ、「桜子の 散り来る方を 頼み草 岡にて又も 花を咲かせん」と詠み、家臣横山勘解由を残し、桜の栄え久しきことと子孫長久を祈ったと記されている。

かつてこの桜は枝を広がりが一反歩にもおよび、横山家の母屋を覆っていたといわれ、枝や幹に当時の面影を見ることができる。地元では種まき桜とよばれ、農作業の目安木として親しまれ大切にされている。

指定日 平成17年7月14日

樹種 エドヒガン

樹高 18.8m

幹周 10,91m

枝張り東11.2m

西13.8m

南10.8m

北11.2m

平成19年3月

文部省

長井市教育委員会

同内容の説明版がもう一枚

巨樹日本の桜ベスト10の案内板です、一番の鹿児島県伊佐市の桜は、「奥十曽のエドヒガン」で伊佐市指定天然記念物にされているもののようです、目通り幹囲は11,0mで全国一位は変わりません、また、福島県三春の滝桜は幹周り9.5mという資料が有りますので第4位になるようです。

八重桜は満開でした

では、次へ行きましょう

以前訪れた時には、観光客が多くて取材を諦めてしまったところです

草岡地区は、長井市役所の北西約4kmのところ

県道253号線を西へ山形鉄道長井線あやめこうえん駅の南側を通って

最上川の支流野川を渡ります、道なりに西へ進んで、信号を右(北)へ県道11号線です

県道11号長井白鷹線を北へ進むと、西根コミュニティーセンターの先、

道路左側に「草岡の大明神ザクラ」の案内板が有ります

西に入ると広い

駐車場が有りますので利用させていただきました

駐車場が有りますので利用させていただきましたさすがに、利用者は私だけでした

駐車場の大明神ザクラ周辺案内図です、右下に大明神ザクラが在ります

駐車場脇には三大桜(クローン)が植えられています、根尾谷淡墨桜です

山高神代桜です

三春滝桜です

大明神ザクラへ行きましょう

国指定天然記念物の大きな石碑です

石碑の北側からズームレンズで杉の間から大明神ザクラを見ました

少し左から

南西側から近付来ます

近付いて西側から

根元には県指定天然記念物の石碑です

太い幹をズームアップしてみました

説明版です

国指定天然記念物

草岡の大明神ザクラ

朝日山系の裾野に生育するエドヒガンの巨木で、幹周りは10.91m、を測り、人里に植栽された単幹の桜としては幹の太さが国内最大であり、学術的に価値が高い巨樹である。主幹は空洞化しているが、樹体は発達した不定根で維持され、樹幹が更新している典型としても価値がある。

坂上田村麻呂が蝦夷を平定したとき戦勝記念に植えられた5本のうちの一本という伝説があり、樹齢千二百余年と言われている。また、所有者横山家に伝わる古文書によると、戦国時代の武将伊達正宗が十四・五歳の頃、鮎貝氏との合戦に初陣として加わった際、戦いに敗れこの桜の洞に隠れ難を逃れ、「桜子の 散り来る方を 頼み草 岡にて又も 花を咲かせん」と詠み、家臣横山勘解由を残し、桜の栄え久しきことと子孫長久を祈ったと記されている。

かつてこの桜は枝を広がりが一反歩にもおよび、横山家の母屋を覆っていたといわれ、枝や幹に当時の面影を見ることができる。地元では種まき桜とよばれ、農作業の目安木として親しまれ大切にされている。

指定日 平成17年7月14日

樹種 エドヒガン

樹高 18.8m

幹周 10,91m

枝張り東11.2m

西13.8m

南10.8m

北11.2m

平成19年3月

文部省

長井市教育委員会

同内容の説明版がもう一枚

巨樹日本の桜ベスト10の案内板です、一番の鹿児島県伊佐市の桜は、「奥十曽のエドヒガン」で伊佐市指定天然記念物にされているもののようです、目通り幹囲は11,0mで全国一位は変わりません、また、福島県三春の滝桜は幹周り9.5mという資料が有りますので第4位になるようです。

八重桜は満開でした

では、次へ行きましょう