下黒駒地区は、笛吹市役所の南東約5kmのところ

国道20号線勝沼バイパスを東へ

上平井信号の先のインターチェンジを路面標示の川口湖方面(案内板では山梨県森林公園金川の森)へ

国道137号線御坂道を南東へ金川左岸を進みます

中央高速道路一宮御坂インターチェンジを過ぎて

県道34号線との交差点下黒駒下信号を右(南)へ入ってすぐを左(南東)へ

間もなく右手道路脇に目的のヒイラギが見えてきます

(Googlマップでは秋葉神社と表示が出て来ますが、大きな石碑だけで社殿等は有りません)

すぐ先の、ゴミ集積所脇に 車を止めさせていただきました

車を止めさせていただきました

坂道を上っていくと右手に目的のヒイラギが見えてきます

北側から、ヒイラギとしてはかなり大きな幹です、ねじれた幹の幹の根元に洞が出来ているようです

北東側から、秋葉神社の石碑が建ちます

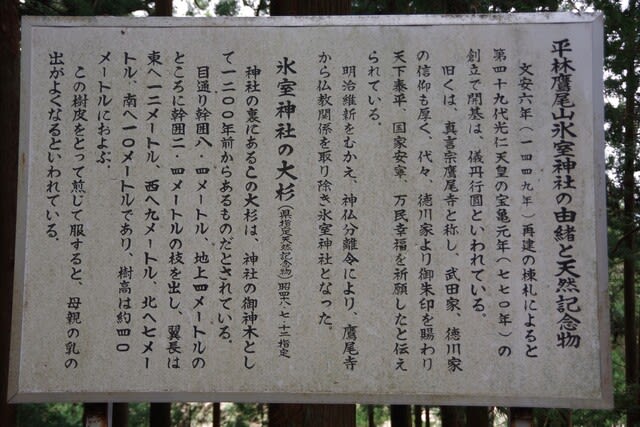

説明版です

山梨県指定天然記念物

下黒駒の大ヒイラギ

昭和60年3月19日指定

この大ヒイラギは、下黒駒の秋葉神社境内にある。

規模は幹囲2.95m、樹高は7.5m。雄株で幹は左巻きによじれている。枝張りは東西9.5m、南北10.5m。

ヒイラギは若木のうちは葉にトゲのような鋸歯があるが、老樹になると丸い葉に変化する。11月上旬に白い小さな花が開花する。

ヒイラギの巨樹としては、県下まれに見るものであり、たくましさが感じられる。

山梨県教育委員会

笛吹市教育委員会

*ヒイラギ(柊・柊木)は、モクセイ科モクセイ属に分類される常緑の小高木です。

トゲ状の鋸歯を持つ葉が特徴で、邪気を払う縁起の良い木として、生垣や庭木として良く植えられています。

名前の由来は、葉の縁のトゲに触れると「ヒリヒリと痛む」ことから、日本語の古語動詞の「疼(ひいら)く」の連用形「疼(ひいら)ぎ」を名詞としたことによるそうです。

別名で「ヒラギ」ともよばれ、学名の種小名は「異なる葉」を意味し、若い木にあるトゲ状の葉の鋸歯が、老木になるとなくなる性質に由来する。

*山梨県内では、甲州市の「小林のヒイラギ」が2016年に枯れてしまったので、県内一番の規模のヒイラギと成ってるようです。

全国的には、11番目の規模と思われます、またヒイラギの古木・大木は県指定や市町村指定などの天然記念物になっているものが多数あります。

東側から、鉄の支柱が幹を支えています、トゲ状の葉は見当たりません

南側から

では、次へ行きましょう

国道20号線勝沼バイパスを東へ

上平井信号の先のインターチェンジを路面標示の川口湖方面(案内板では山梨県森林公園金川の森)へ

国道137号線御坂道を南東へ金川左岸を進みます

中央高速道路一宮御坂インターチェンジを過ぎて

県道34号線との交差点下黒駒下信号を右(南)へ入ってすぐを左(南東)へ

間もなく右手道路脇に目的のヒイラギが見えてきます

(Googlマップでは秋葉神社と表示が出て来ますが、大きな石碑だけで社殿等は有りません)

すぐ先の、ゴミ集積所脇に

車を止めさせていただきました

車を止めさせていただきました

坂道を上っていくと右手に目的のヒイラギが見えてきます

北側から、ヒイラギとしてはかなり大きな幹です、ねじれた幹の幹の根元に洞が出来ているようです

北東側から、秋葉神社の石碑が建ちます

説明版です

山梨県指定天然記念物

下黒駒の大ヒイラギ

昭和60年3月19日指定

この大ヒイラギは、下黒駒の秋葉神社境内にある。

規模は幹囲2.95m、樹高は7.5m。雄株で幹は左巻きによじれている。枝張りは東西9.5m、南北10.5m。

ヒイラギは若木のうちは葉にトゲのような鋸歯があるが、老樹になると丸い葉に変化する。11月上旬に白い小さな花が開花する。

ヒイラギの巨樹としては、県下まれに見るものであり、たくましさが感じられる。

山梨県教育委員会

笛吹市教育委員会

*ヒイラギ(柊・柊木)は、モクセイ科モクセイ属に分類される常緑の小高木です。

トゲ状の鋸歯を持つ葉が特徴で、邪気を払う縁起の良い木として、生垣や庭木として良く植えられています。

名前の由来は、葉の縁のトゲに触れると「ヒリヒリと痛む」ことから、日本語の古語動詞の「疼(ひいら)く」の連用形「疼(ひいら)ぎ」を名詞としたことによるそうです。

別名で「ヒラギ」ともよばれ、学名の種小名は「異なる葉」を意味し、若い木にあるトゲ状の葉の鋸歯が、老木になるとなくなる性質に由来する。

*山梨県内では、甲州市の「小林のヒイラギ」が2016年に枯れてしまったので、県内一番の規模のヒイラギと成ってるようです。

全国的には、11番目の規模と思われます、またヒイラギの古木・大木は県指定や市町村指定などの天然記念物になっているものが多数あります。

東側から、鉄の支柱が幹を支えています、トゲ状の葉は見当たりません

南側から

では、次へ行きましょう