内船地区は、南部町役場の北北西約5kmのところ

国道52号線を北へ、富栄橋西信号を右(東)へ富士川を左岸に渡ります

県道10号富士川身延線を北へ進み、JR身延線うちぶな駅手前を右(東)へ、 踏切を超えてまた左(北)へ

道が右にカーブして坂道を上り始めた十字路を左に入ると

先の右手に八幡神社が鎮座します

境内に 車を止めることが出来ました

車を止めることが出来ました

参道入り口です、左右に目的のイチョウとクスノキが見えています

旧参道は安全の為、身延線の線路を渡ることが出来なくなっています、富士川に掛る南部橋が良く見えました

鳥居です

説明版です

やまなしの歴史文化公園「南部氏の郷」

八幡神社

この八幡神社は、平安末期、京都石清水八幡宮より勧請し、祭神は誉田別命(応神天皇)で、甲斐国志、甲斐国社記に所載された由緒ある神社である。

本殿は一間流れ造りで、文政6年(1823)「匠家雛形初心伝」を著した宮工匠、石川七郎左衛門重甫が建築したものであり、簡素な中にも全体の調和が保たれ、向拝の蟇股、咬竜、獅子鼻、木鼻等彫刻の鋭さはみごとである。大棟と鬼板にあたる彫刻金塗りの菊の御紋章は、当時としては珍しく、由来、神格を示すものとして貴重なものである。昭和56年文化庁の調査により、近世重要建築物として貴重な江戸期の建築形態の遺構と認定された。

また、境内のクスノキ、イチョウは樹齢500年ほどであり、本殿と共に町文化財に指定されている。

境内の護国神社は、旧栄村が招魂社として大正13年に創建した。昭和40年には旧陸合地区の英霊の合祀を行い、平成2年に社殿を新築し護国神社とした。平成16年には富沢地区nお英霊の合祀を行い、現在は366柱の御霊が奉斎されている。

南部町

南部町教育委員会

天然記念物標柱です

鳥居下から左のイチョウを見上げました

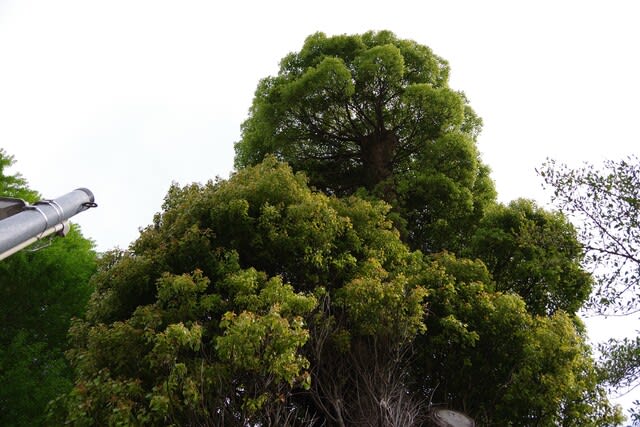

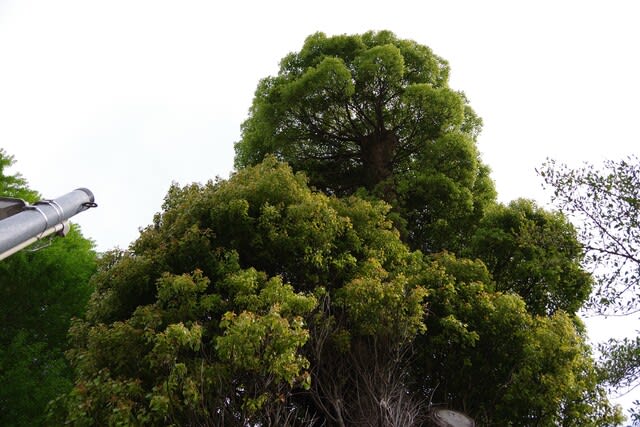

右にはクスノキです

石段を上がると手水舎です

イチョウを東北東側から

北側から

天然記念物説明の石碑です

町指定天然記念物(昭和47年5月10日指定)

内船八幡神社 イチョウ・クスノキ

昔から御神木は勧請木または神依木といわれ、神様のこもる依代、神様の御降臨するところとされています。

特別な老樹・巨樹は御神木として尊び神社の霊木として扱われております。先祖が植え育ててきたこの両樹は県内有数の巨樹で御神木として、神域の尊厳と古い由緒、歴史を伝えています。

イチョウは雄木で根まわり11m、目通り幹囲6.4m、枝張は東西南北とも21m、樹高は33mで、地上5m付近から太い枝を伸ばし、この付近から乳柱(気根)が三本垂れ下がり、樹齢は500年以上と推定されます。

クスノキは根まわり10m、目通り幹囲5.27m、枝張は東西25m、南北21m、樹高34mで、イチョウとほぼ同じです。

本樹は昭和47年の指定当時の目通り幹囲は4.75mでありましたが、24年後の平成8年町誌編纂時の測定では、5.27mとなって52cm太くなっております。

県内では身延町大野本遠寺境内のクスノキに次ぐ巨樹で、イチョウとともに樹勢は極めて旺盛です。

平成10年7月

奉納 御神木由緒碑 渡邊義彦

*碑に記載されている、樹幹の大きさがあったら見事な二本の御神木だったのでしょうが、幹、枝共に切り詰められてしまっています、富士川沿いの見通しの良すぎる斜面に立つ巨木にとって昨今の台風等の強風を思う地域の人々の考えなのでしょう。またクスノキのサイズは更に太くなって5.8m程になっていると思われますね

西側から

南南西側から

クスノキを北西側から

北側から

東側から

南側から

拝殿です

本殿覆い屋の屋根が少しだけ見えました

護国神社です

本殿覆い屋です

では、次へ行きましょう

国道52号線を北へ、富栄橋西信号を右(東)へ富士川を左岸に渡ります

県道10号富士川身延線を北へ進み、JR身延線うちぶな駅手前を右(東)へ、 踏切を超えてまた左(北)へ

道が右にカーブして坂道を上り始めた十字路を左に入ると

先の右手に八幡神社が鎮座します

境内に

車を止めることが出来ました

車を止めることが出来ました

参道入り口です、左右に目的のイチョウとクスノキが見えています

旧参道は安全の為、身延線の線路を渡ることが出来なくなっています、富士川に掛る南部橋が良く見えました

鳥居です

説明版です

やまなしの歴史文化公園「南部氏の郷」

八幡神社

この八幡神社は、平安末期、京都石清水八幡宮より勧請し、祭神は誉田別命(応神天皇)で、甲斐国志、甲斐国社記に所載された由緒ある神社である。

本殿は一間流れ造りで、文政6年(1823)「匠家雛形初心伝」を著した宮工匠、石川七郎左衛門重甫が建築したものであり、簡素な中にも全体の調和が保たれ、向拝の蟇股、咬竜、獅子鼻、木鼻等彫刻の鋭さはみごとである。大棟と鬼板にあたる彫刻金塗りの菊の御紋章は、当時としては珍しく、由来、神格を示すものとして貴重なものである。昭和56年文化庁の調査により、近世重要建築物として貴重な江戸期の建築形態の遺構と認定された。

また、境内のクスノキ、イチョウは樹齢500年ほどであり、本殿と共に町文化財に指定されている。

境内の護国神社は、旧栄村が招魂社として大正13年に創建した。昭和40年には旧陸合地区の英霊の合祀を行い、平成2年に社殿を新築し護国神社とした。平成16年には富沢地区nお英霊の合祀を行い、現在は366柱の御霊が奉斎されている。

南部町

南部町教育委員会

天然記念物標柱です

鳥居下から左のイチョウを見上げました

右にはクスノキです

石段を上がると手水舎です

イチョウを東北東側から

北側から

天然記念物説明の石碑です

町指定天然記念物(昭和47年5月10日指定)

内船八幡神社 イチョウ・クスノキ

昔から御神木は勧請木または神依木といわれ、神様のこもる依代、神様の御降臨するところとされています。

特別な老樹・巨樹は御神木として尊び神社の霊木として扱われております。先祖が植え育ててきたこの両樹は県内有数の巨樹で御神木として、神域の尊厳と古い由緒、歴史を伝えています。

イチョウは雄木で根まわり11m、目通り幹囲6.4m、枝張は東西南北とも21m、樹高は33mで、地上5m付近から太い枝を伸ばし、この付近から乳柱(気根)が三本垂れ下がり、樹齢は500年以上と推定されます。

クスノキは根まわり10m、目通り幹囲5.27m、枝張は東西25m、南北21m、樹高34mで、イチョウとほぼ同じです。

本樹は昭和47年の指定当時の目通り幹囲は4.75mでありましたが、24年後の平成8年町誌編纂時の測定では、5.27mとなって52cm太くなっております。

県内では身延町大野本遠寺境内のクスノキに次ぐ巨樹で、イチョウとともに樹勢は極めて旺盛です。

平成10年7月

奉納 御神木由緒碑 渡邊義彦

*碑に記載されている、樹幹の大きさがあったら見事な二本の御神木だったのでしょうが、幹、枝共に切り詰められてしまっています、富士川沿いの見通しの良すぎる斜面に立つ巨木にとって昨今の台風等の強風を思う地域の人々の考えなのでしょう。またクスノキのサイズは更に太くなって5.8m程になっていると思われますね

西側から

南南西側から

クスノキを北西側から

北側から

東側から

南側から

拝殿です

本殿覆い屋の屋根が少しだけ見えました

護国神社です

本殿覆い屋です

では、次へ行きましょう