寺尾地区は荒川の西側です、岩之上堂は秩父市役所の北約3.5kmのところ

秩父市役所前から国道140号線を北へ、約1.2kmの「秩父警察署前」信号を左(西)へ

約400mの「上宮路町」信号を右(北)へ、国道299号線です

約1.8kmで荒川を秩父橋で渡り、更に約500m道成りに進んで岩之上堂の案内板に従って左(南)へ入ります

約300mで参道入口近くの 駐車場へ入りました

駐車場へ入りました

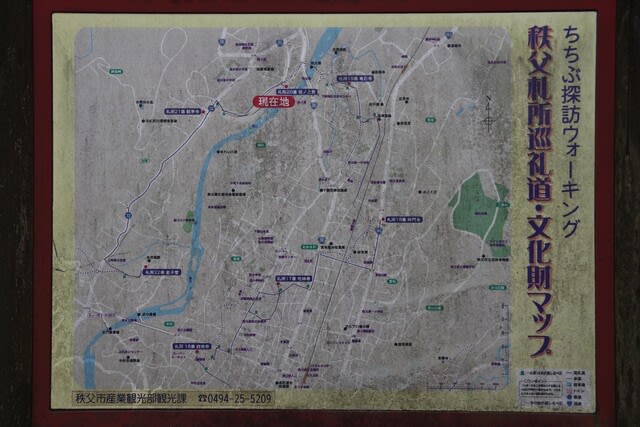

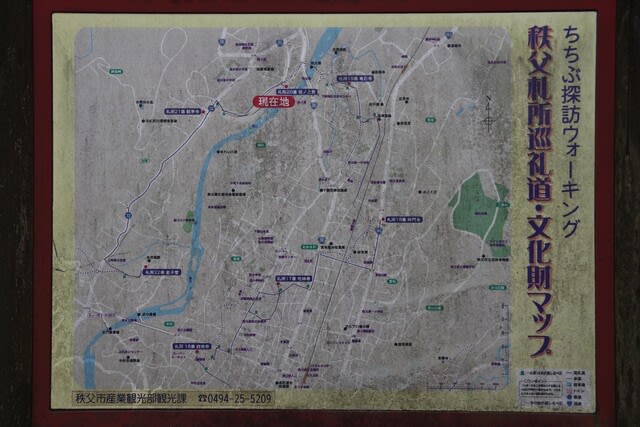

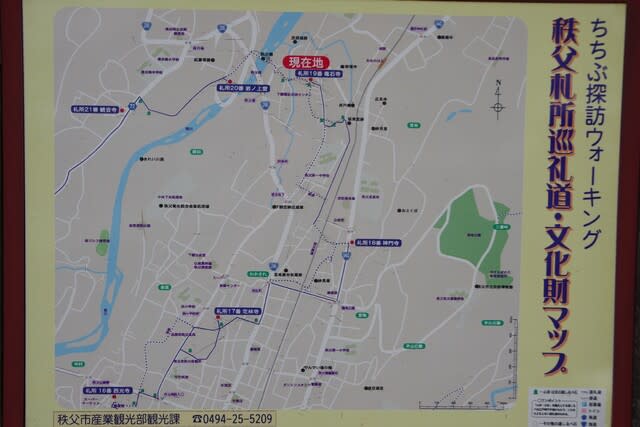

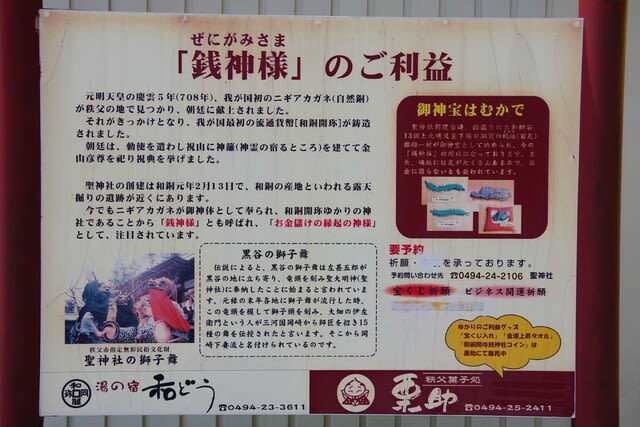

駐車場の巡礼道案内板です、前の19番や次の21番も直ぐ近くですね

秩父札所巡礼道・文化財マップです

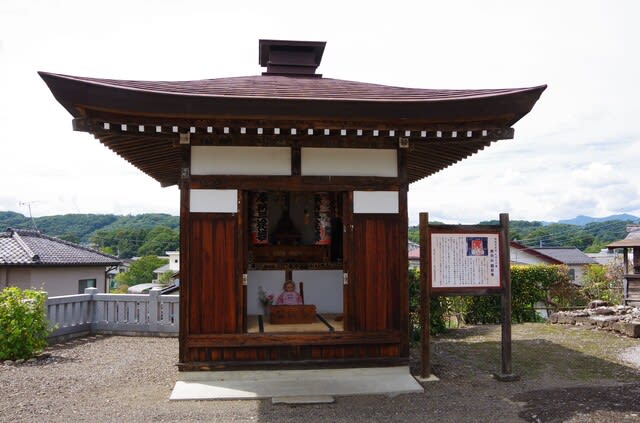

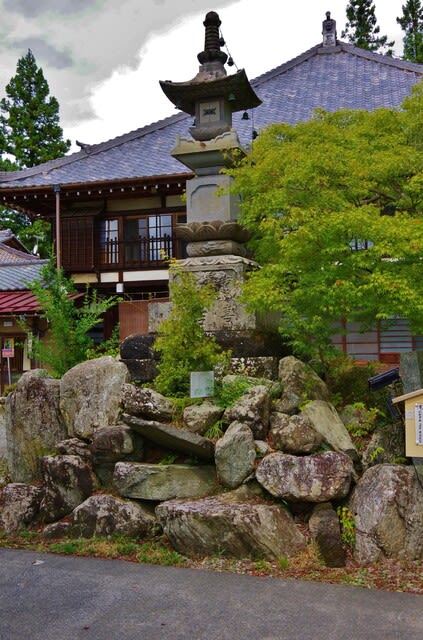

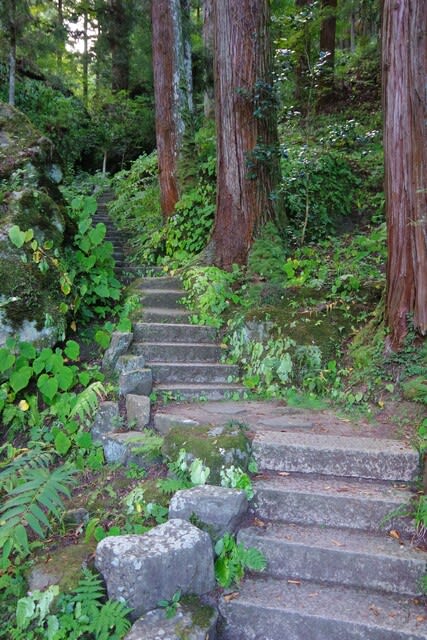

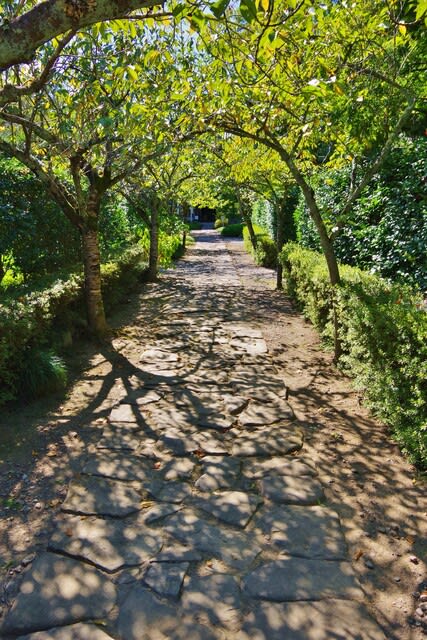

参道入口です、岩之上堂は、一段下にあります

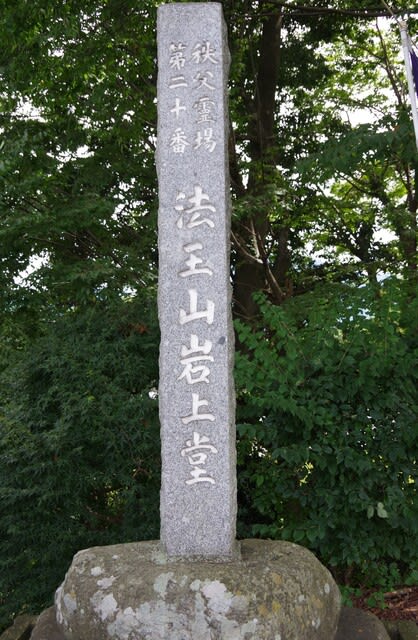

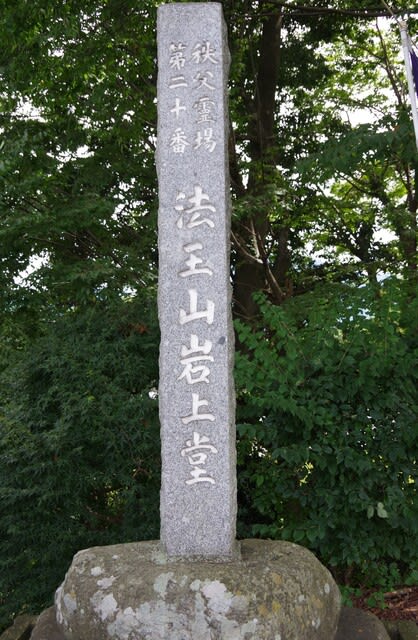

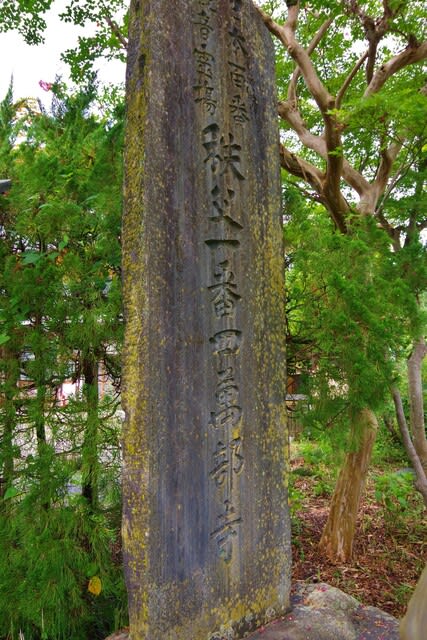

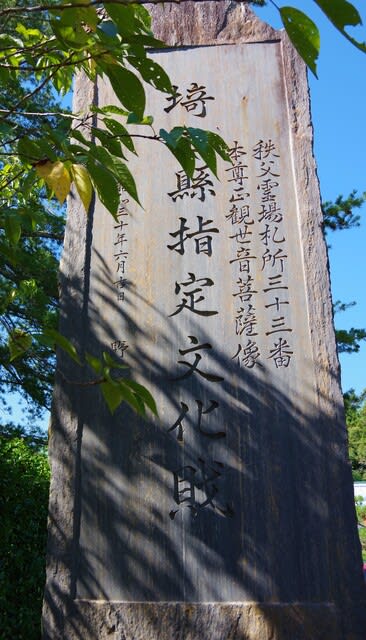

秩父霊場 第20番 法王山 岩上堂の石柱です

参道石段を下ります

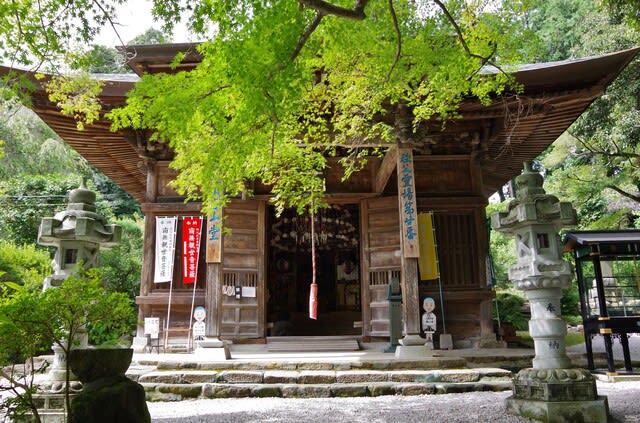

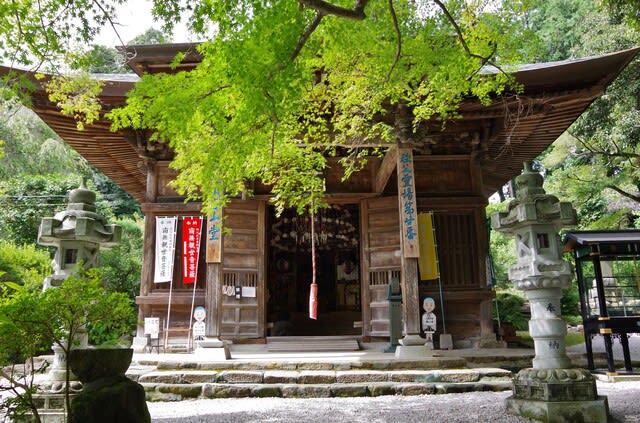

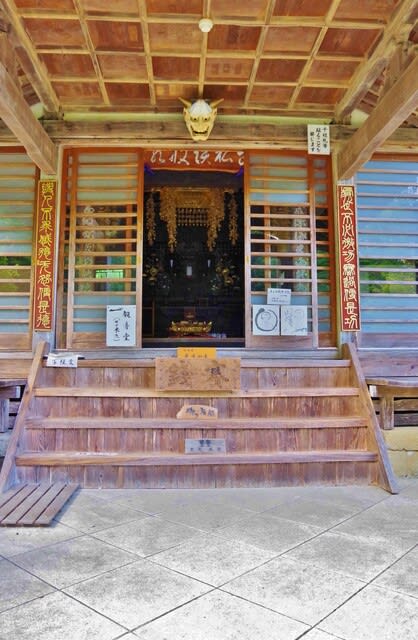

観音堂脇に出ました、観音堂は南南東向きに建っています

正面から

御堂の天井からはたくさんの吊るし飾りが下がっていました

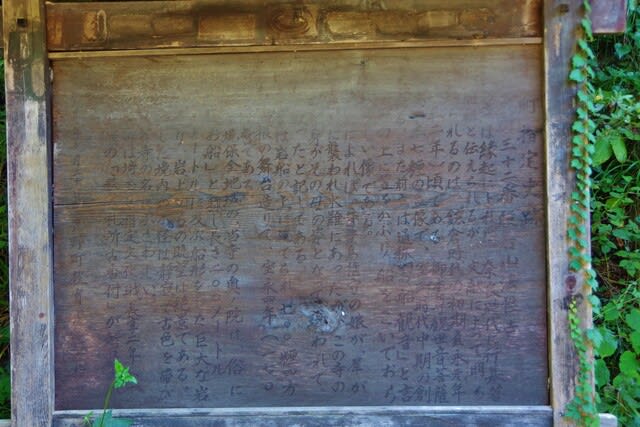

伝説の額です

寺尾村の孝子・・・寺尾に住む孝行息子が川向こうの宮路の病の母を見舞う時、大雨で渡れない川を観音様が童子舟に姿をかえ、母に会う事が出来た

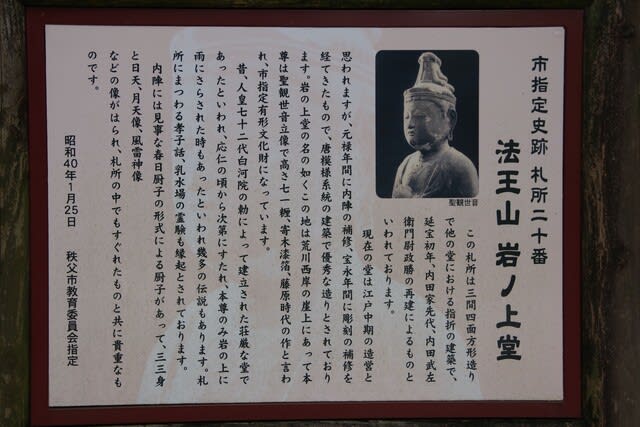

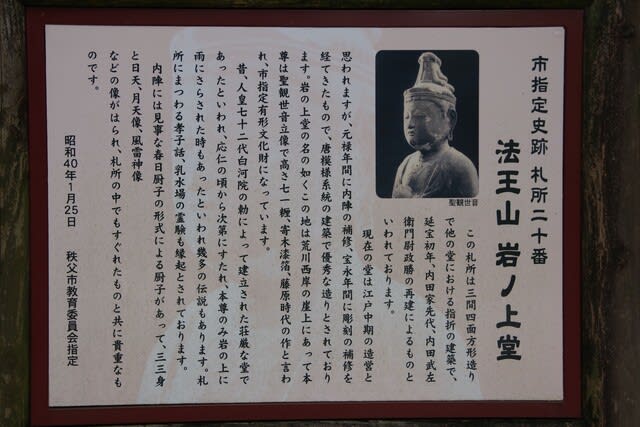

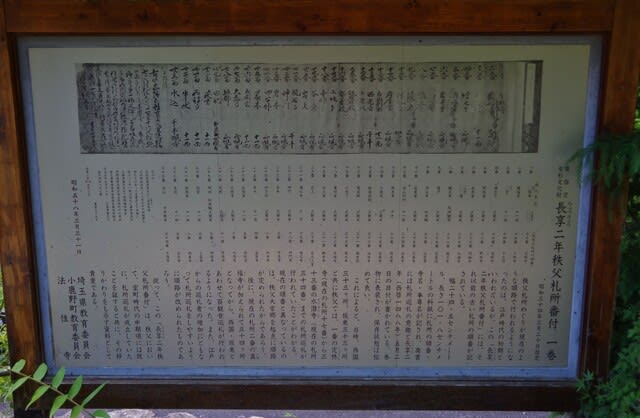

説明版です

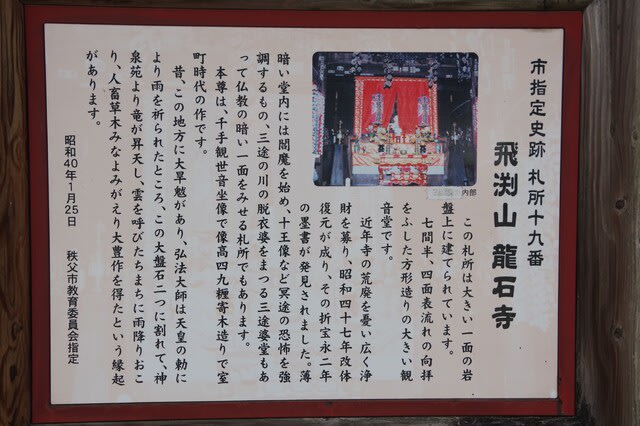

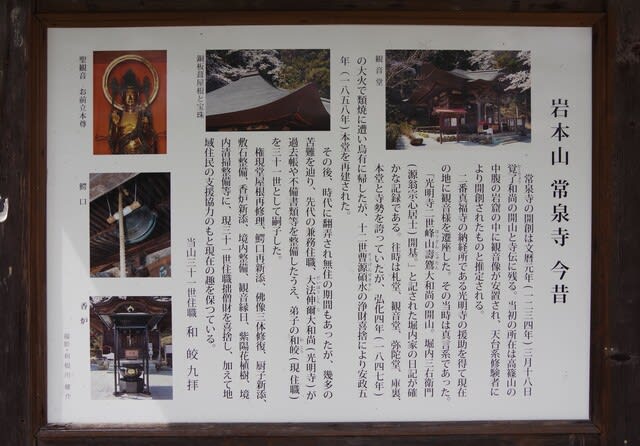

市指定史跡 札所20番

法王山 岩ノ上堂

この札所は、三間四面方形造りで、他の堂における屈指の建築で、延宝初年、内田家先代、内田武左衛門尉政勝の再建によるものといわれております。

現在の堂は、江戸中期の造営と思われますが、元禄年間に内陣の補修、宝永年間に彫刻の補修を経てきたもので、唐模様系統の建築で優秀な造りとされております。

岩の上堂の名の如く、この地は荒川西岸の崖上にあって、本尊は聖観世音立像で、高さ71cm、寄木漆箔、藤原時代の作と言われ、市指定有形文化財になっています。

昔、人皇72代白河院の勅によって建立された荘厳な堂であったといわれ、応仁の頃から次第にすたれ、本尊のみ岩の上に雨にさらされた時もあったといわれ、幾多の伝説もあります。

内陣には見事な春日厨子の形式による厨子があって、三十三身と日天、月天像、風雷神像、などの像がはられ、札所の中でもすぐれたものと共に貴重なものです。

昭和40年1月25日 秩父市教育委員会指定

もう一枚

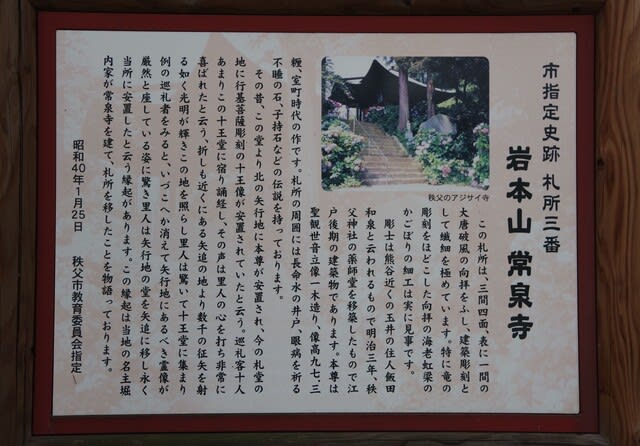

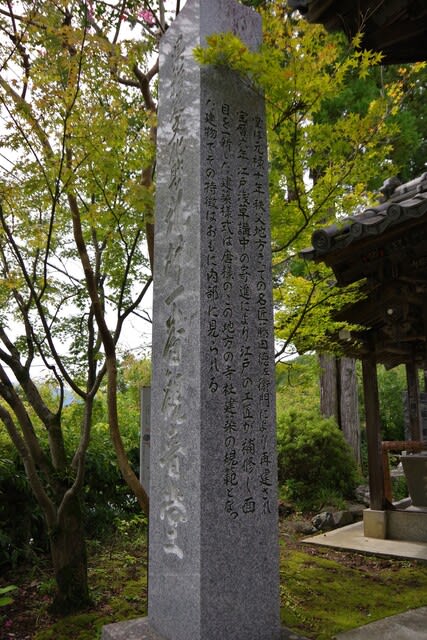

市指定有形文化財 岩上堂の聖観音像

この寺は、秩父34ヶ所観音霊場の内20番寺岩上堂といい、江戸初期に作られたものといわれ、三間四面の屋根方形造りで向拝付きの唐様の系統で、札所の内でも屈指の建物であります(延宝初年内田家先祖の内田武左衛門尉政勝再建)

堂内に安置される本尊聖観音像は、吉田町菊水寺の聖観音に次ぐ代表的な仏像で、藤原末期の作、像の高さ約71cm、寄木漆箔、桧材一刀彫であります。

かつて人皇72代白河院の詔によって建立された荘厳な堂でありましたが、応仁の頃から次第に廃れ、本尊のみ岩の上に雨にさらした時もあったようです。

本尊を安置した厨子は、内面が金箔にてぬられた上に、三十三身の像と日天月天像、風神雷神等の半肉彫を貼布した、江戸上期の作として共に貴重な文化財です。

昭和32年2月8日指定

秩父市教育委員会

秩父市文化財保護審議委員会

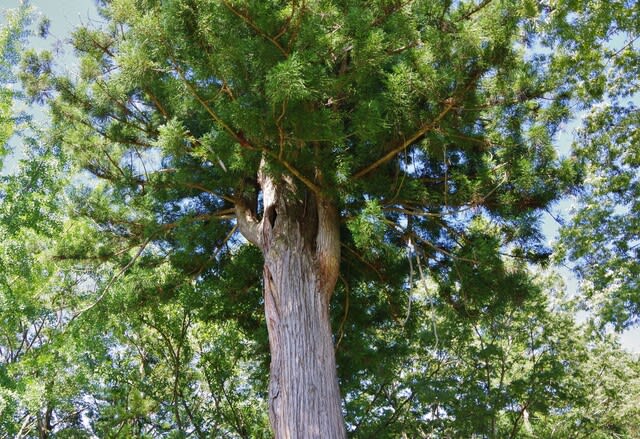

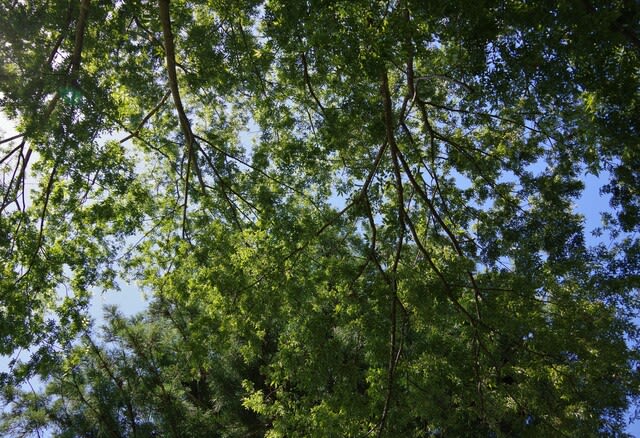

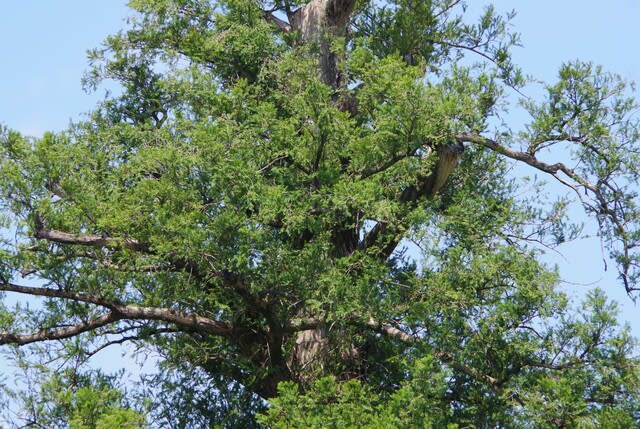

境内端から荒川に流れが木々に間から見えました

では、次へ行きましょう

秩父市役所前から国道140号線を北へ、約1.2kmの「秩父警察署前」信号を左(西)へ

約400mの「上宮路町」信号を右(北)へ、国道299号線です

約1.8kmで荒川を秩父橋で渡り、更に約500m道成りに進んで岩之上堂の案内板に従って左(南)へ入ります

約300mで参道入口近くの

駐車場へ入りました

駐車場へ入りました

駐車場の巡礼道案内板です、前の19番や次の21番も直ぐ近くですね

秩父札所巡礼道・文化財マップです

参道入口です、岩之上堂は、一段下にあります

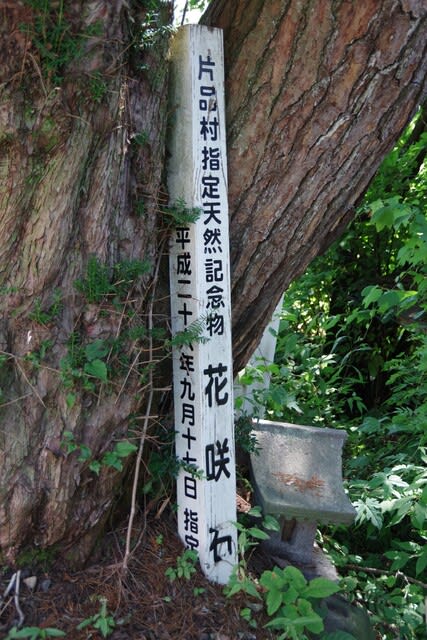

秩父霊場 第20番 法王山 岩上堂の石柱です

参道石段を下ります

観音堂脇に出ました、観音堂は南南東向きに建っています

正面から

御堂の天井からはたくさんの吊るし飾りが下がっていました

伝説の額です

寺尾村の孝子・・・寺尾に住む孝行息子が川向こうの宮路の病の母を見舞う時、大雨で渡れない川を観音様が童子舟に姿をかえ、母に会う事が出来た

説明版です

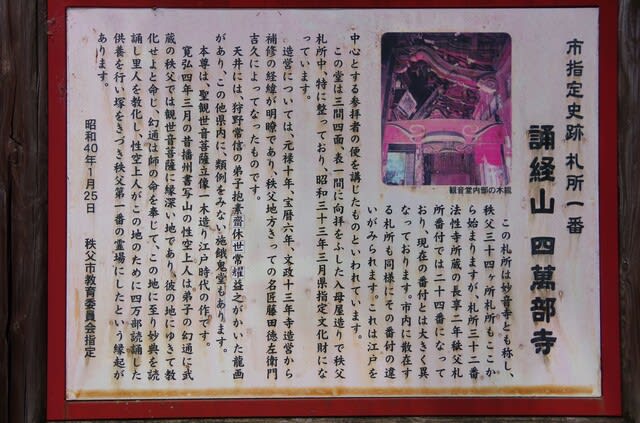

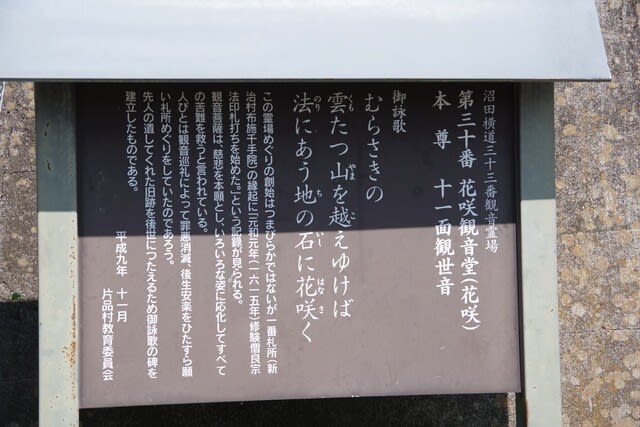

市指定史跡 札所20番

法王山 岩ノ上堂

この札所は、三間四面方形造りで、他の堂における屈指の建築で、延宝初年、内田家先代、内田武左衛門尉政勝の再建によるものといわれております。

現在の堂は、江戸中期の造営と思われますが、元禄年間に内陣の補修、宝永年間に彫刻の補修を経てきたもので、唐模様系統の建築で優秀な造りとされております。

岩の上堂の名の如く、この地は荒川西岸の崖上にあって、本尊は聖観世音立像で、高さ71cm、寄木漆箔、藤原時代の作と言われ、市指定有形文化財になっています。

昔、人皇72代白河院の勅によって建立された荘厳な堂であったといわれ、応仁の頃から次第にすたれ、本尊のみ岩の上に雨にさらされた時もあったといわれ、幾多の伝説もあります。

内陣には見事な春日厨子の形式による厨子があって、三十三身と日天、月天像、風雷神像、などの像がはられ、札所の中でもすぐれたものと共に貴重なものです。

昭和40年1月25日 秩父市教育委員会指定

もう一枚

市指定有形文化財 岩上堂の聖観音像

この寺は、秩父34ヶ所観音霊場の内20番寺岩上堂といい、江戸初期に作られたものといわれ、三間四面の屋根方形造りで向拝付きの唐様の系統で、札所の内でも屈指の建物であります(延宝初年内田家先祖の内田武左衛門尉政勝再建)

堂内に安置される本尊聖観音像は、吉田町菊水寺の聖観音に次ぐ代表的な仏像で、藤原末期の作、像の高さ約71cm、寄木漆箔、桧材一刀彫であります。

かつて人皇72代白河院の詔によって建立された荘厳な堂でありましたが、応仁の頃から次第に廃れ、本尊のみ岩の上に雨にさらした時もあったようです。

本尊を安置した厨子は、内面が金箔にてぬられた上に、三十三身の像と日天月天像、風神雷神等の半肉彫を貼布した、江戸上期の作として共に貴重な文化財です。

昭和32年2月8日指定

秩父市教育委員会

秩父市文化財保護審議委員会

境内端から荒川に流れが木々に間から見えました

では、次へ行きましょう

.

.

.

.