常磐町1丁目は、水戸市役所の西北西約1.5kmのところ

水戸市役所の西側の市役所通りを北へ出ます

桜川を美都里橋で渡て直ぐの信号を左(西)へ、千波大橋の下を潜って信号を左へ更に西へ進みます

(この道路は、合流分流が有りますので間違えると変な方向に行きそうなので注意しましょう)

偕楽園の南側の「偕楽園桜山第二駐車場」(無料)に 車を止めさせて頂きました

車を止めさせて頂きました

駐車場からは、歩道橋で

道路とJR常磐線を越えます

歩道橋の上から写真の中心付近に太郎杉があるようですが・・・

偕楽園の南西側下側に公園です

歩道橋を降りると

案内図が有ります

南入口は閉鎖中でしたので偕楽園西側に表門へ行きましょう

「向学立志の像」です

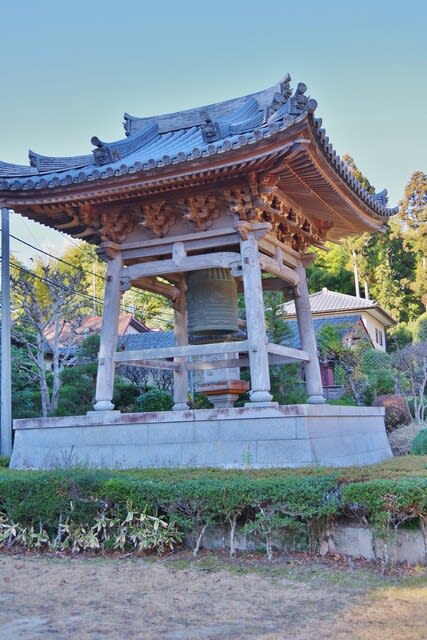

「暁鐘」です

坂道を上って行きます、偕楽園から一度北西側の道路に出て東へ進みます

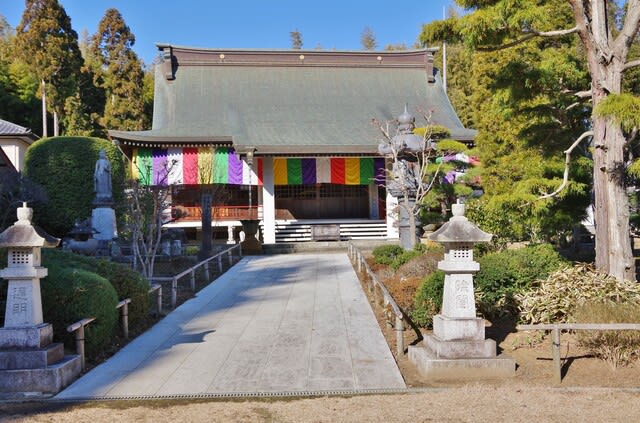

好文亭表門入口です 、拝観料300円(茨城県民の方は違うようでした)で偕楽園に入ります

、拝観料300円(茨城県民の方は違うようでした)で偕楽園に入ります

好文亭表門です

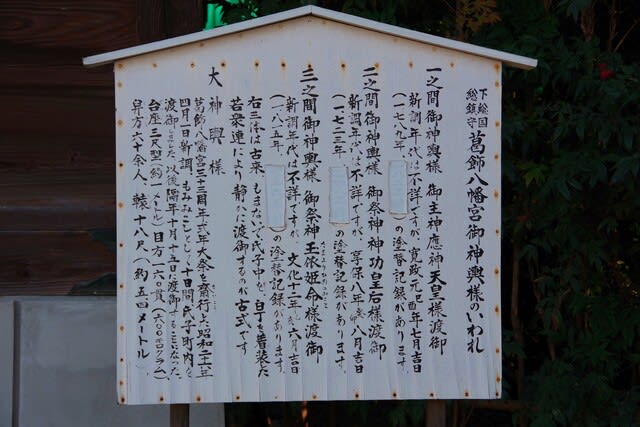

説明版です

門を入ると右手には「矢竹」です 、やはり城の一部ということなのでしょうか

、やはり城の一部ということなのでしょうか

「一の木戸」です

坂道を下るように進みます

手入れされた「孟宗竹林」です

ここを右へ下ります

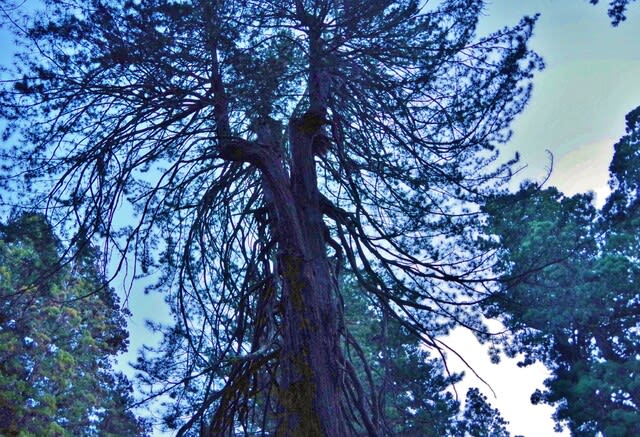

大きな幹が見えて来ました

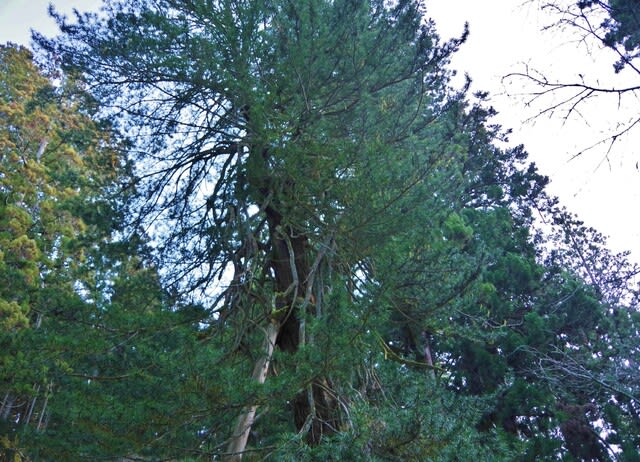

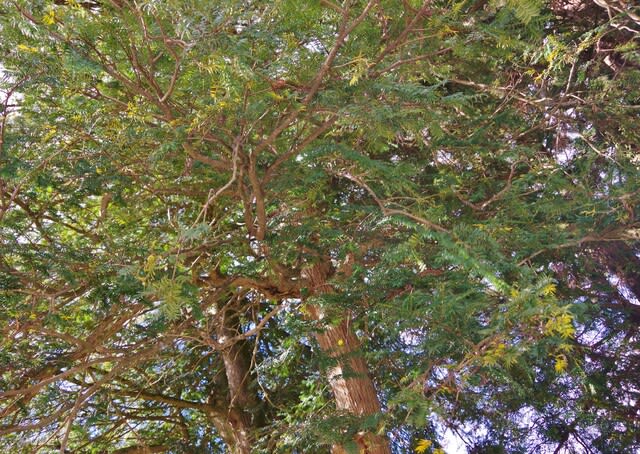

南西側から見上げました

太郎杉の南側の門は出口専用です、門前から見上げました

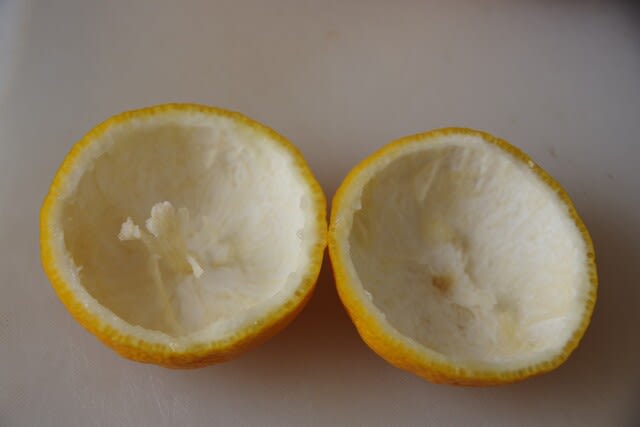

根元から滝になって水が流れています

吐玉泉です

説明版です

吐玉泉(とぎょくせん)

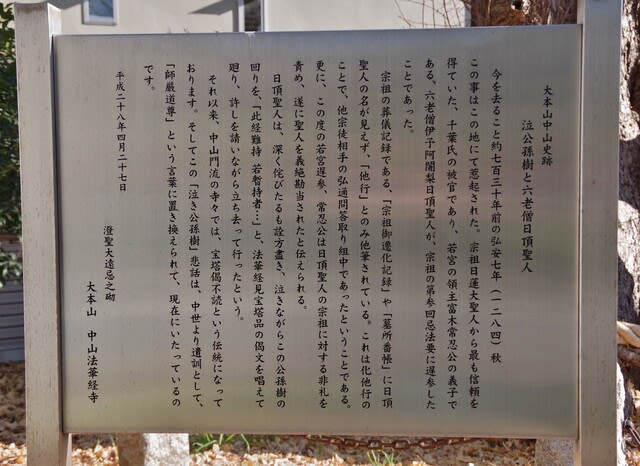

このあたりは昔から湧水の多かったところで、徳川斉昭は偕楽園造成に当たり地形の高低差を利用して集水し、造園上の景観を考慮した白色の井筒を据えた湧水泉を設置しました。

この水は眼病に効くといわれ、好文亭の茶室何陋庵(かろうあん)の茶の湯にも供されました。

泉石は、常陸太田市真弓山の大理石で、寒水石ともいいます。現在の泉石は4代目で、昭和62年(1987年)12月に更新したものです。

湧出量は、1日約100トンです。

*吐玉泉の生水は飲まないようにしましょう

北西側から太郎杉です、目通り幹囲5.7mの巨木です

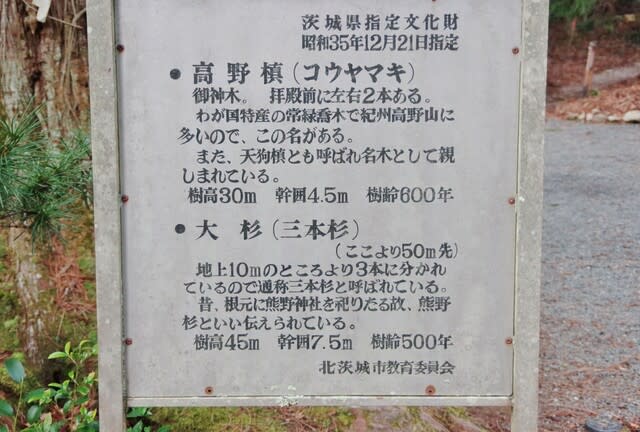

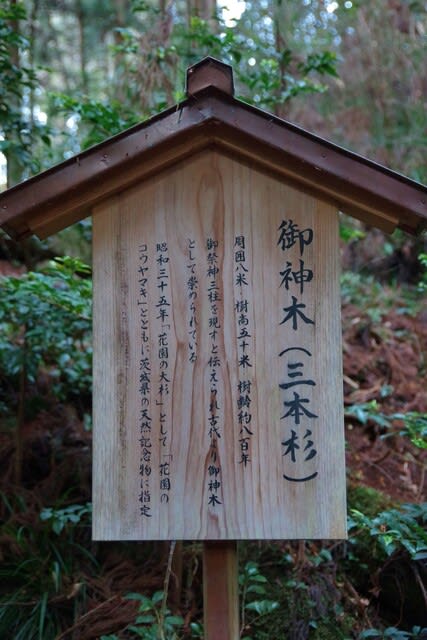

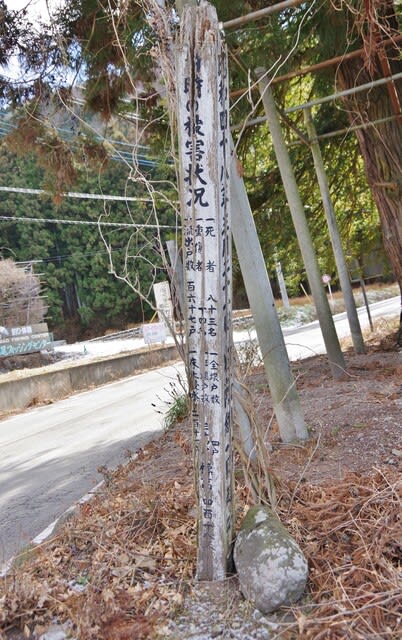

説明版です

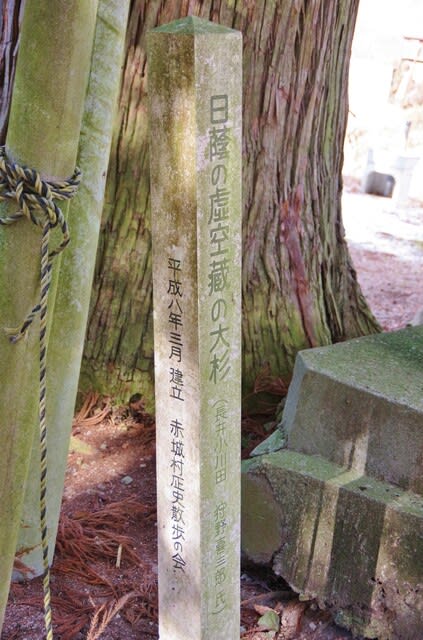

太郎杉(たろうすぎ)推定樹齢800年

かつて太郎杉の周囲には杉の巨木があり大きい順に名前が付けられていました。

五郎杉かであったようですが、現在あるのは太郎杉だけです。

北側から

北東側から

太郎杉の東躍30mに「次郎杉」の切株です

説明版です

次郎杉(じろうすぎ)跡

昭和39年(1964年)9月の台風20号で倒れてしまいました。

倒れて薬60年と古くなって、残すところは僅かになってしまっています

長く成りましたので、この辺で続きとさせて頂きます

水戸市役所の西側の市役所通りを北へ出ます

桜川を美都里橋で渡て直ぐの信号を左(西)へ、千波大橋の下を潜って信号を左へ更に西へ進みます

(この道路は、合流分流が有りますので間違えると変な方向に行きそうなので注意しましょう)

偕楽園の南側の「偕楽園桜山第二駐車場」(無料)に

車を止めさせて頂きました

車を止めさせて頂きました

駐車場からは、歩道橋で

道路とJR常磐線を越えます

歩道橋の上から写真の中心付近に太郎杉があるようですが・・・

偕楽園の南西側下側に公園です

歩道橋を降りると

案内図が有ります

南入口は閉鎖中でしたので偕楽園西側に表門へ行きましょう

「向学立志の像」です

「暁鐘」です

坂道を上って行きます、偕楽園から一度北西側の道路に出て東へ進みます

好文亭表門入口です

、拝観料300円(茨城県民の方は違うようでした)で偕楽園に入ります

、拝観料300円(茨城県民の方は違うようでした)で偕楽園に入ります

好文亭表門です

説明版です

門を入ると右手には「矢竹」です

、やはり城の一部ということなのでしょうか

、やはり城の一部ということなのでしょうか

「一の木戸」です

坂道を下るように進みます

手入れされた「孟宗竹林」です

ここを右へ下ります

大きな幹が見えて来ました

南西側から見上げました

太郎杉の南側の門は出口専用です、門前から見上げました

根元から滝になって水が流れています

吐玉泉です

説明版です

吐玉泉(とぎょくせん)

このあたりは昔から湧水の多かったところで、徳川斉昭は偕楽園造成に当たり地形の高低差を利用して集水し、造園上の景観を考慮した白色の井筒を据えた湧水泉を設置しました。

この水は眼病に効くといわれ、好文亭の茶室何陋庵(かろうあん)の茶の湯にも供されました。

泉石は、常陸太田市真弓山の大理石で、寒水石ともいいます。現在の泉石は4代目で、昭和62年(1987年)12月に更新したものです。

湧出量は、1日約100トンです。

*吐玉泉の生水は飲まないようにしましょう

北西側から太郎杉です、目通り幹囲5.7mの巨木です

説明版です

太郎杉(たろうすぎ)推定樹齢800年

かつて太郎杉の周囲には杉の巨木があり大きい順に名前が付けられていました。

五郎杉かであったようですが、現在あるのは太郎杉だけです。

北側から

北東側から

太郎杉の東躍30mに「次郎杉」の切株です

説明版です

次郎杉(じろうすぎ)跡

昭和39年(1964年)9月の台風20号で倒れてしまいました。

倒れて薬60年と古くなって、残すところは僅かになってしまっています

長く成りましたので、この辺で続きとさせて頂きます