2014年5月3日

氷室神社の祭神は大国主大神です。

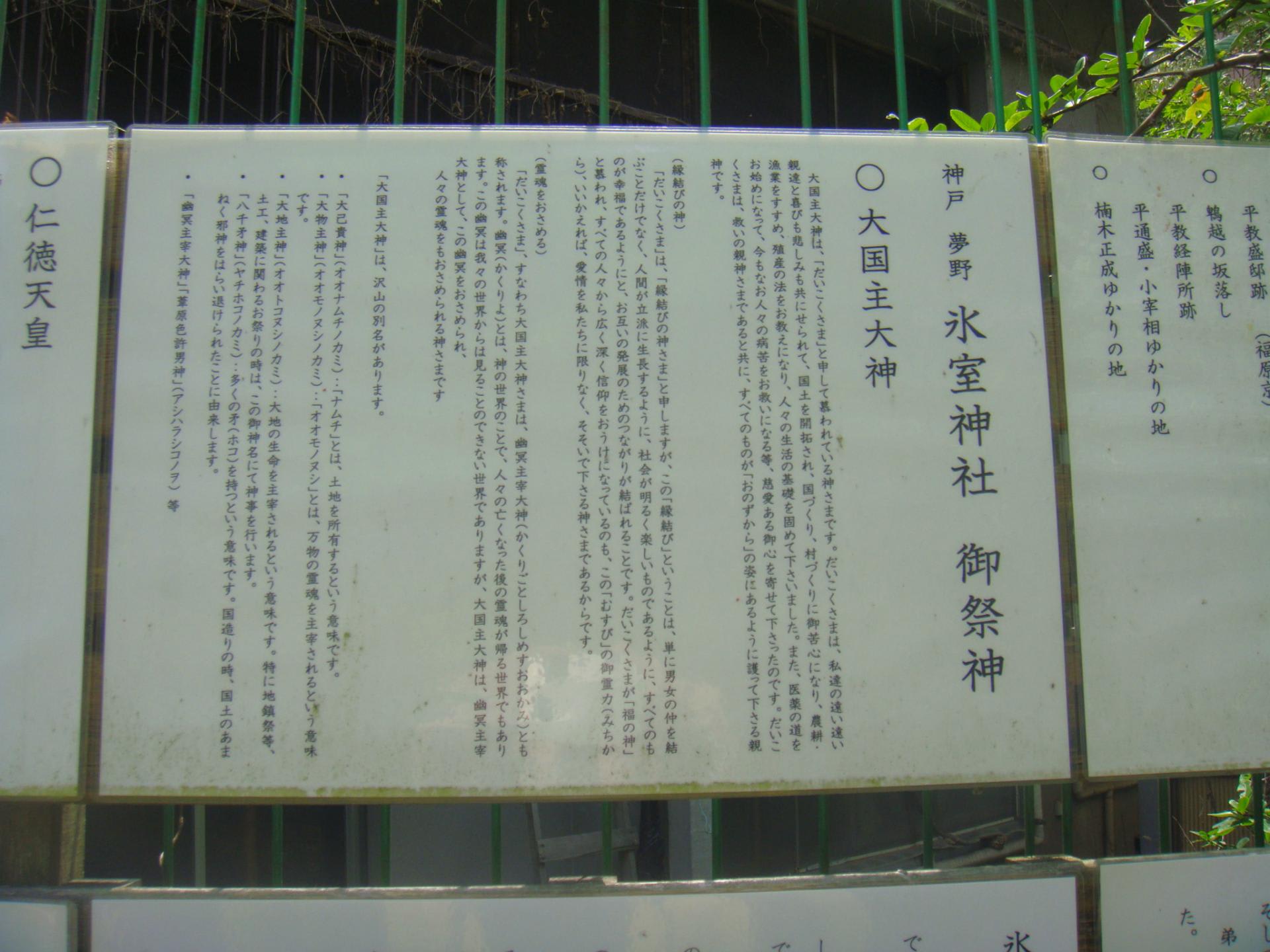

説明書によれば、だいこくさまといえば、"縁結びの神さま"として知られていますが、この縁結びということは、単に男女の仲を結ぶことだけではなく、人間が立派に成長するように、社会が明るく楽しいものであるように、すべてのものが幸福であるようにと、お互いの発展のためにつながりが結ばれることです。

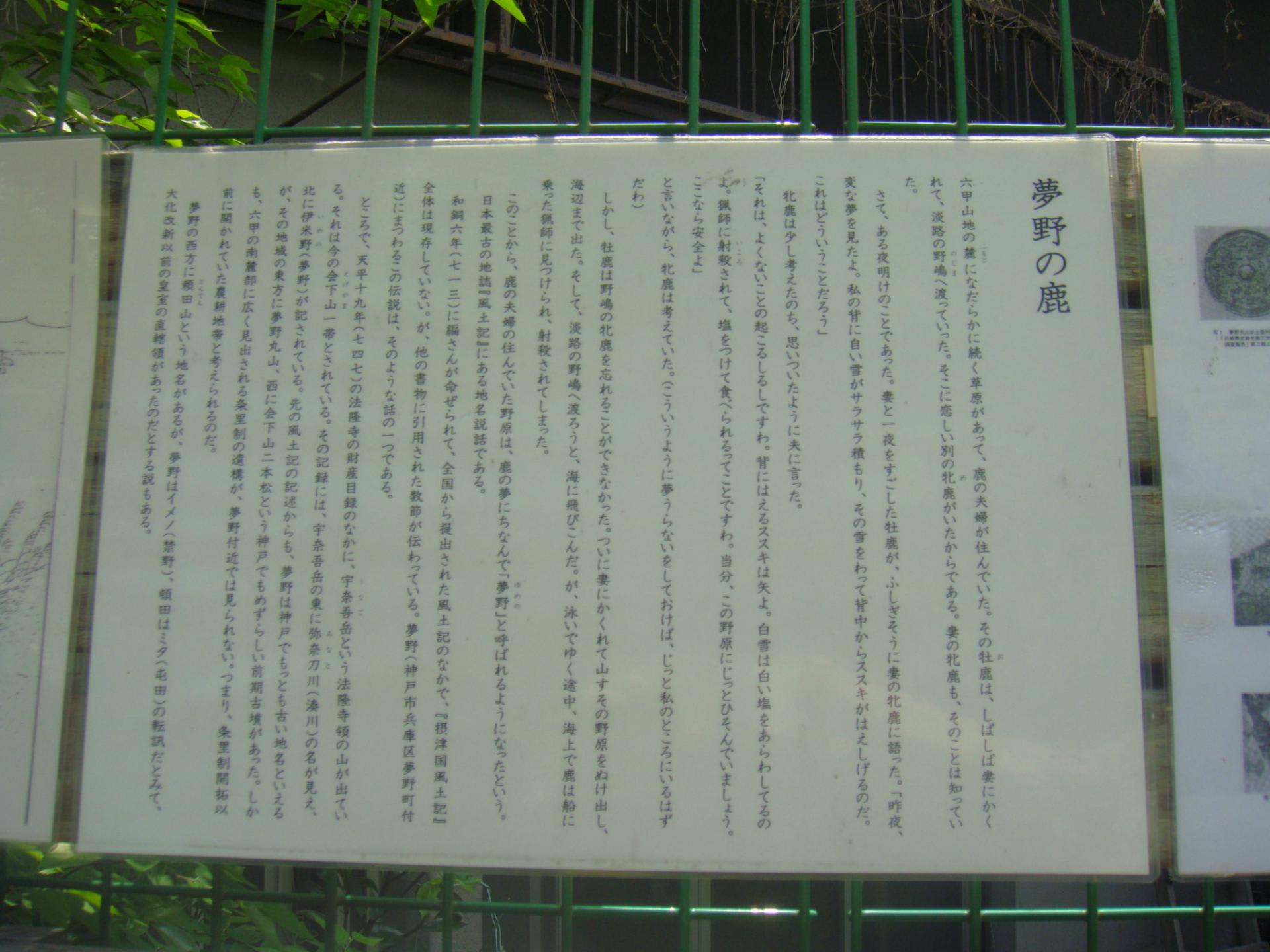

創建の年月は不詳です。古代からの「夢野」(日本書紀、摂津国風土記に記されています)そして「氷室」に由来しています。

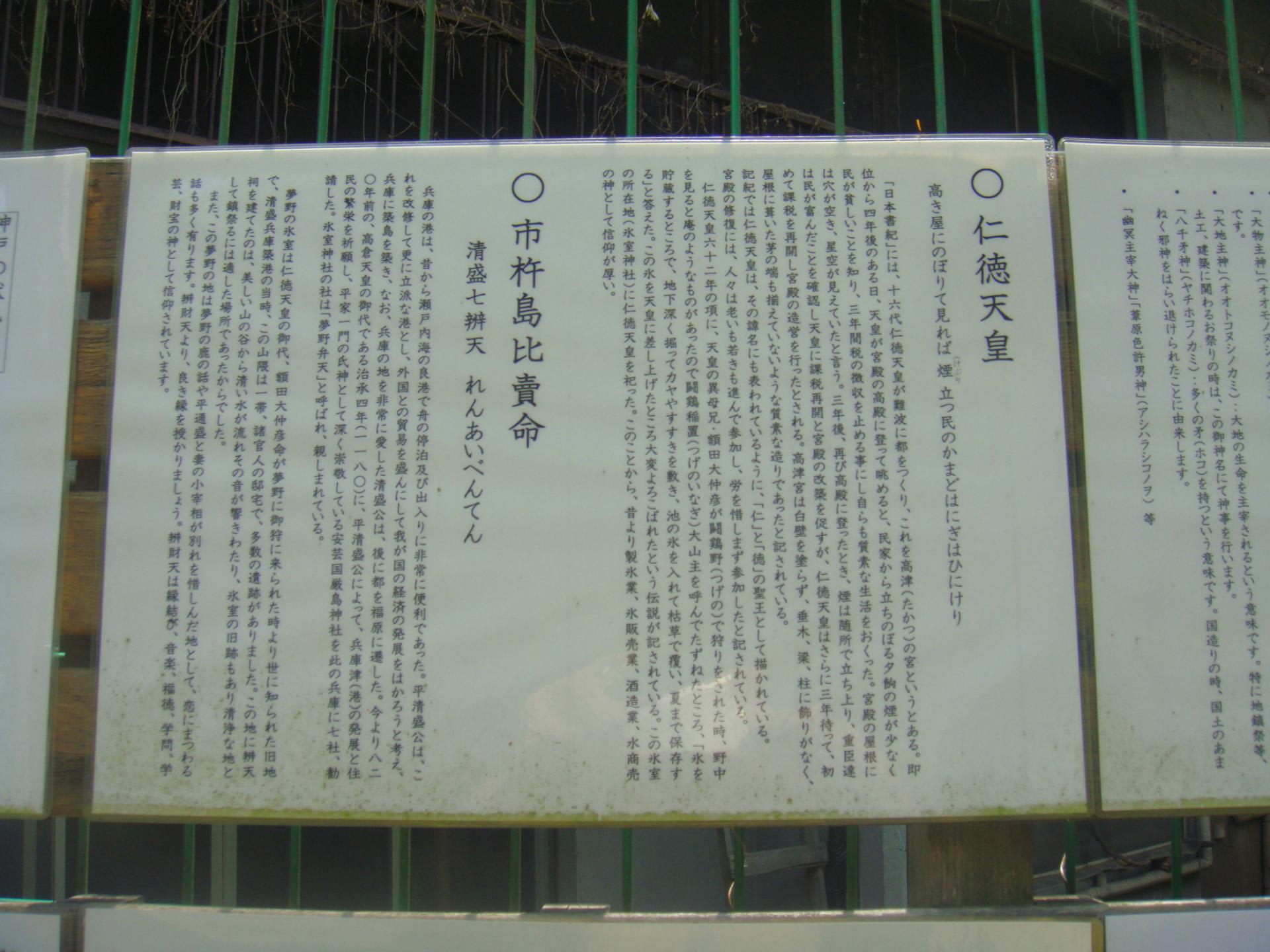

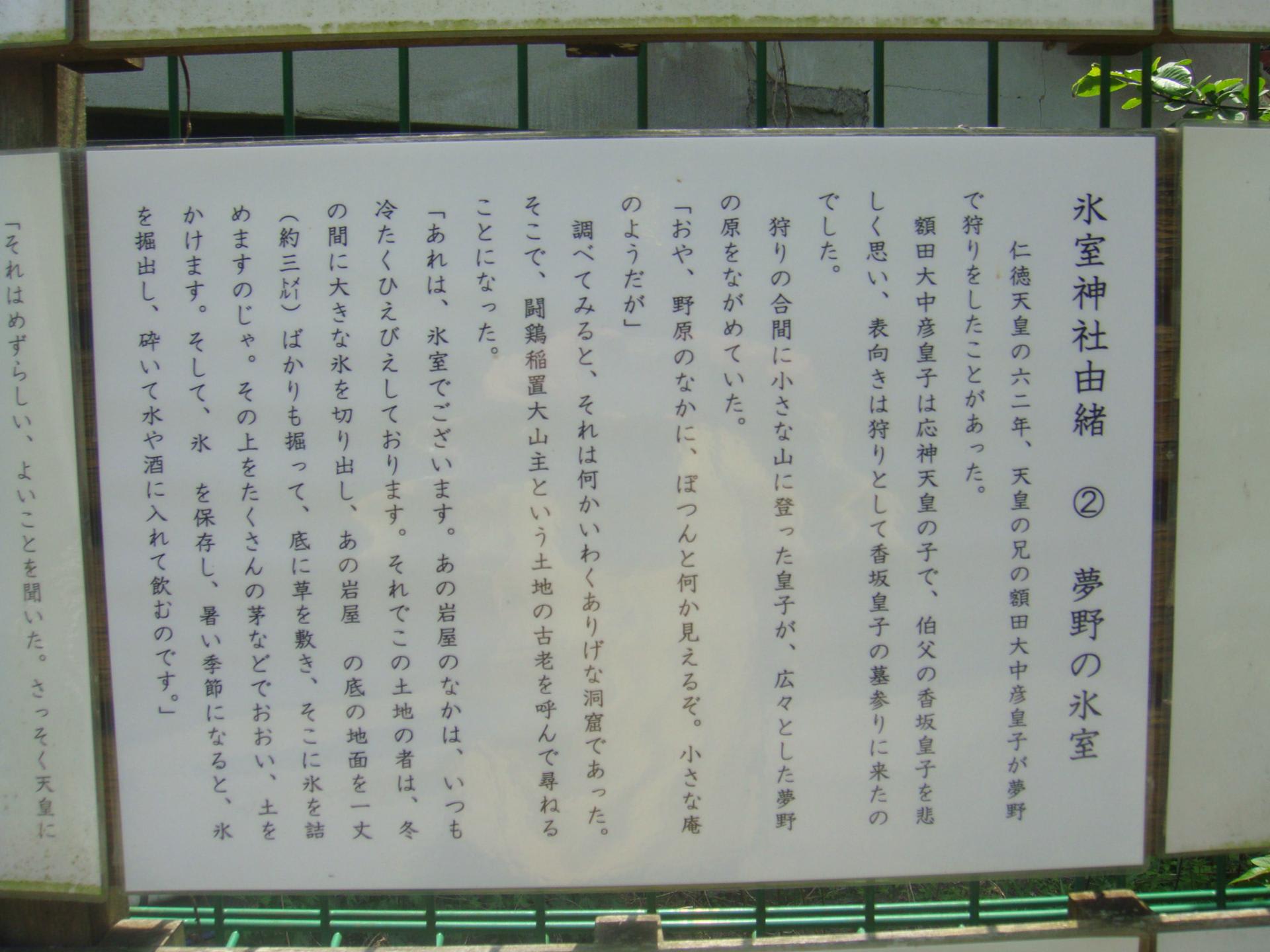

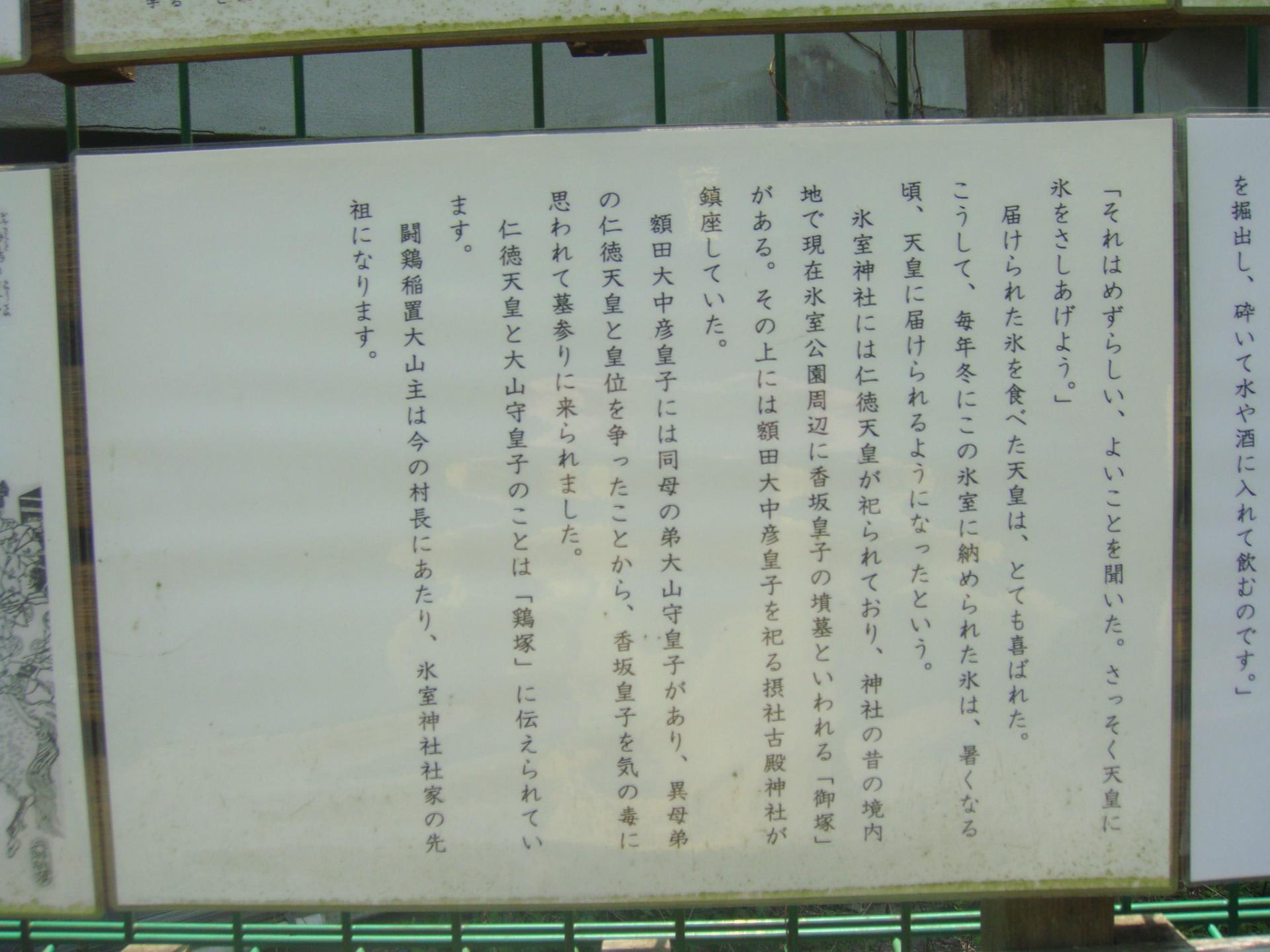

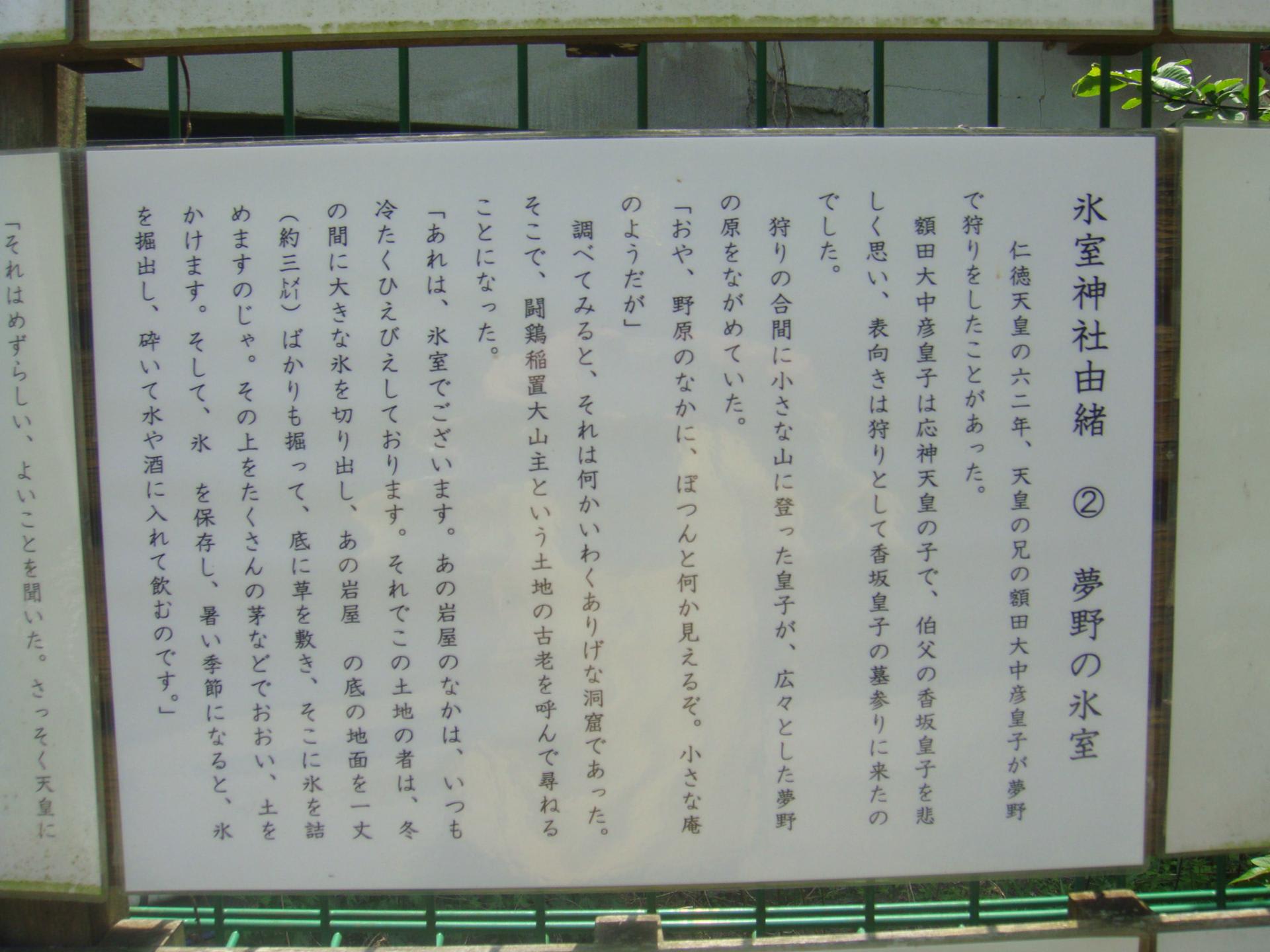

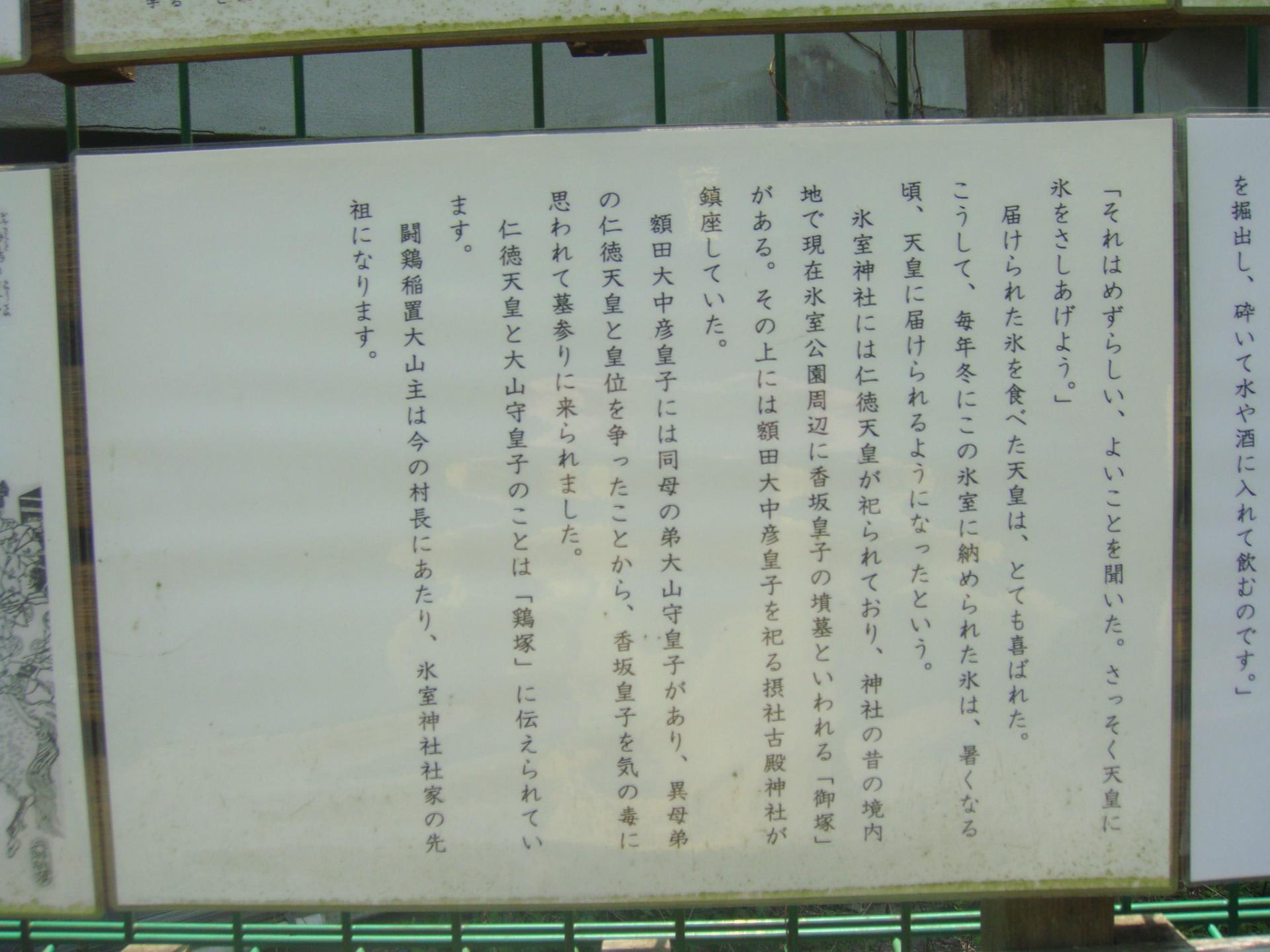

仁徳天皇の兄に当たる額田大名彦皇子が夢野で狩りをした際に氷室を発見し、そこで、闘鶏稲置(つげのいなぎ)大山主(今の村長にあたる。氷室神社社家先祖)という土地の古老に訪ねた。「この土地の者は、冬の間に大きな氷を切り出し、あの岩屋の底の地面を一丈(約3㍍)ばかり掘って、底に草を敷き、そこに氷を詰めます。その上を茅などで覆い、土をかけます。暑い季節になると、氷を掘出し、砕いて水や酒に入れて飲むのです。」この話を聞いて仁徳天皇に氷を献上しました。これより後、氷を毎年暑くなる頃、天皇に届けられるようになりました。この氷室の所在地に仁徳天皇を祀って氷室神社が創建されたといわれています。

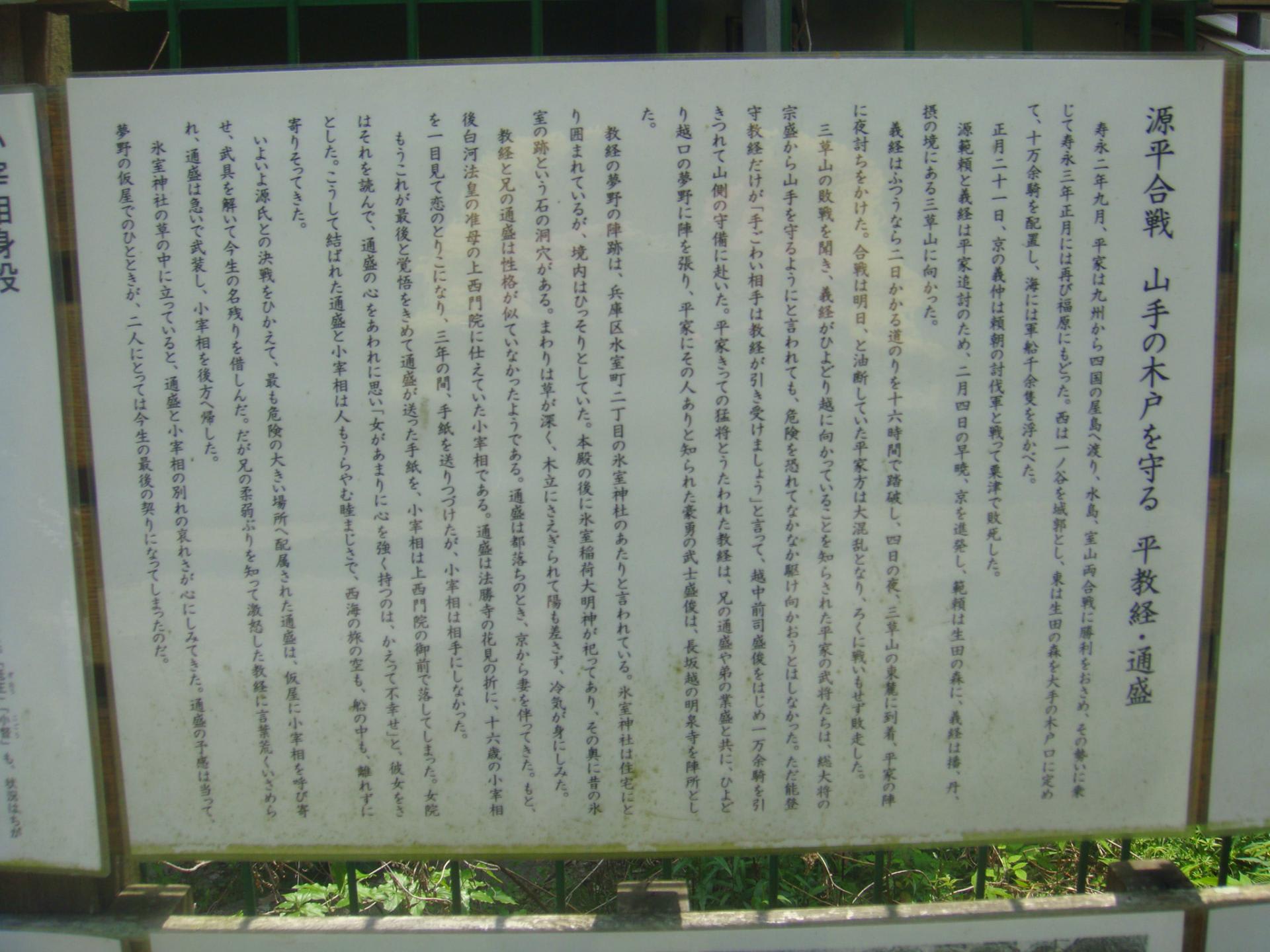

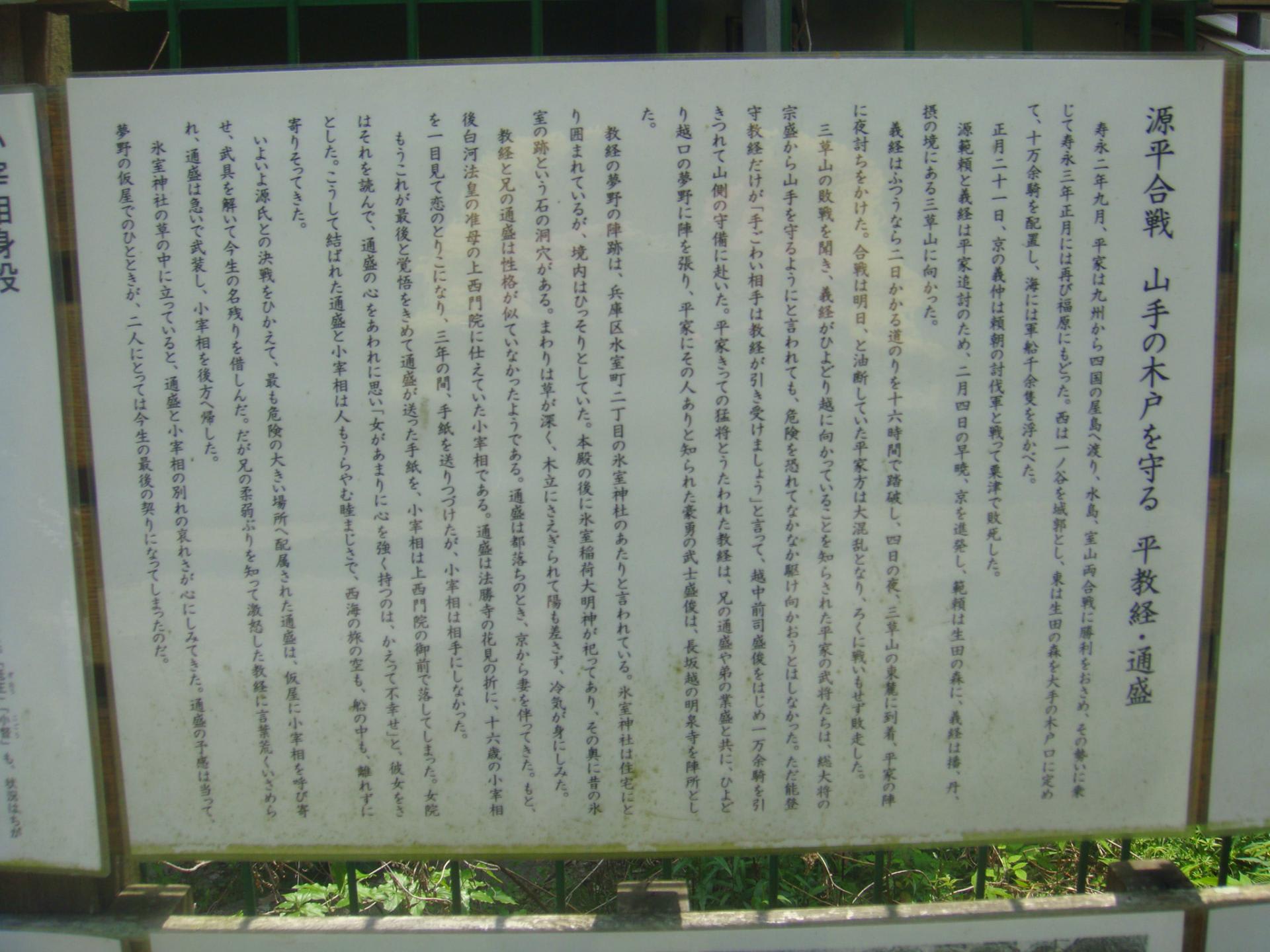

この付近は、平清盛の弟の教盛の別邸跡だと伝えられている所で、福原遷都(1180(治承4)年6月2日)のとき、後白河法皇はこの教盛邸内に幽閉されていました。平清盛が兵庫七弁天の一社として市杵島比亮を奉納斎しました。

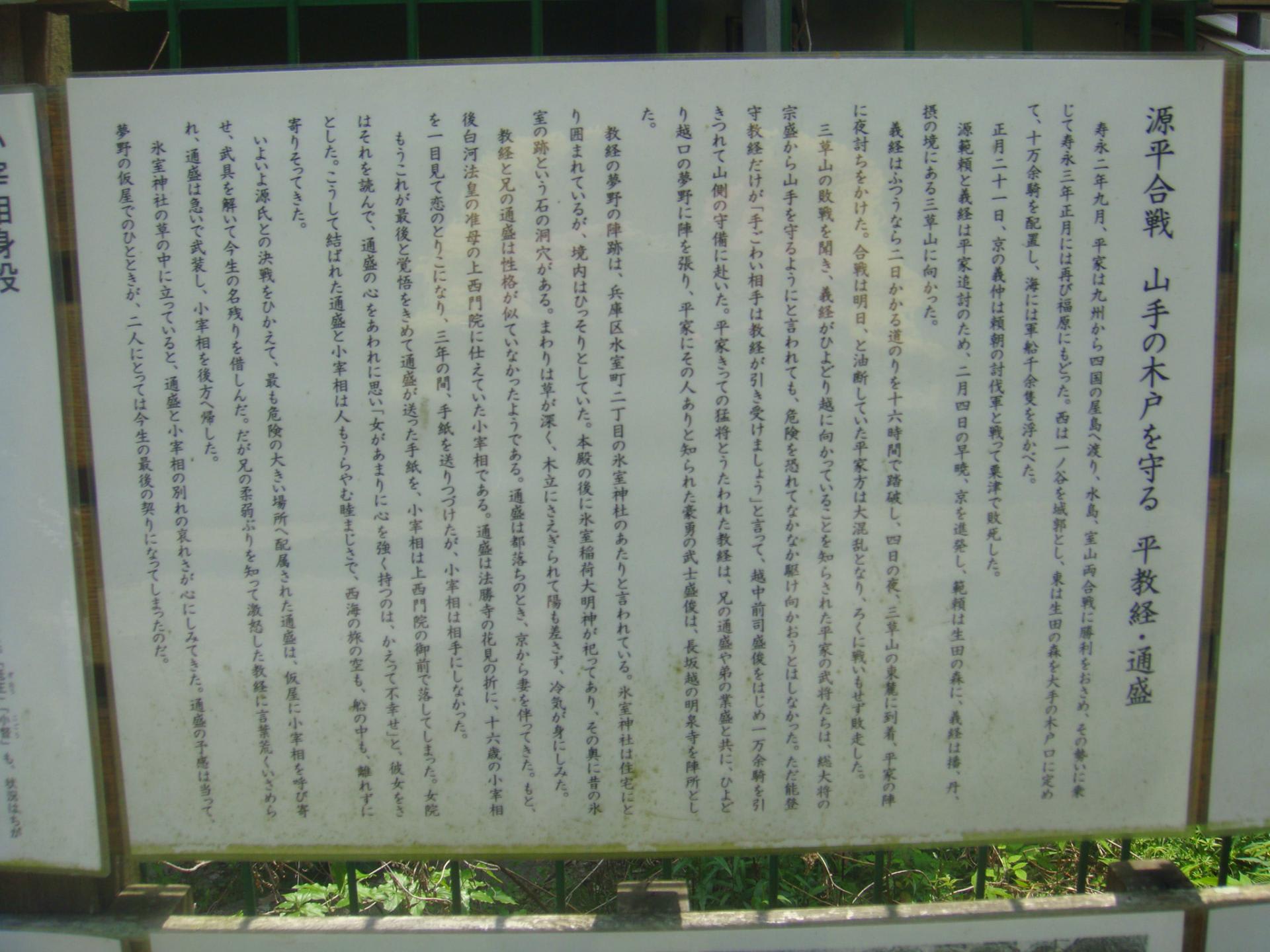

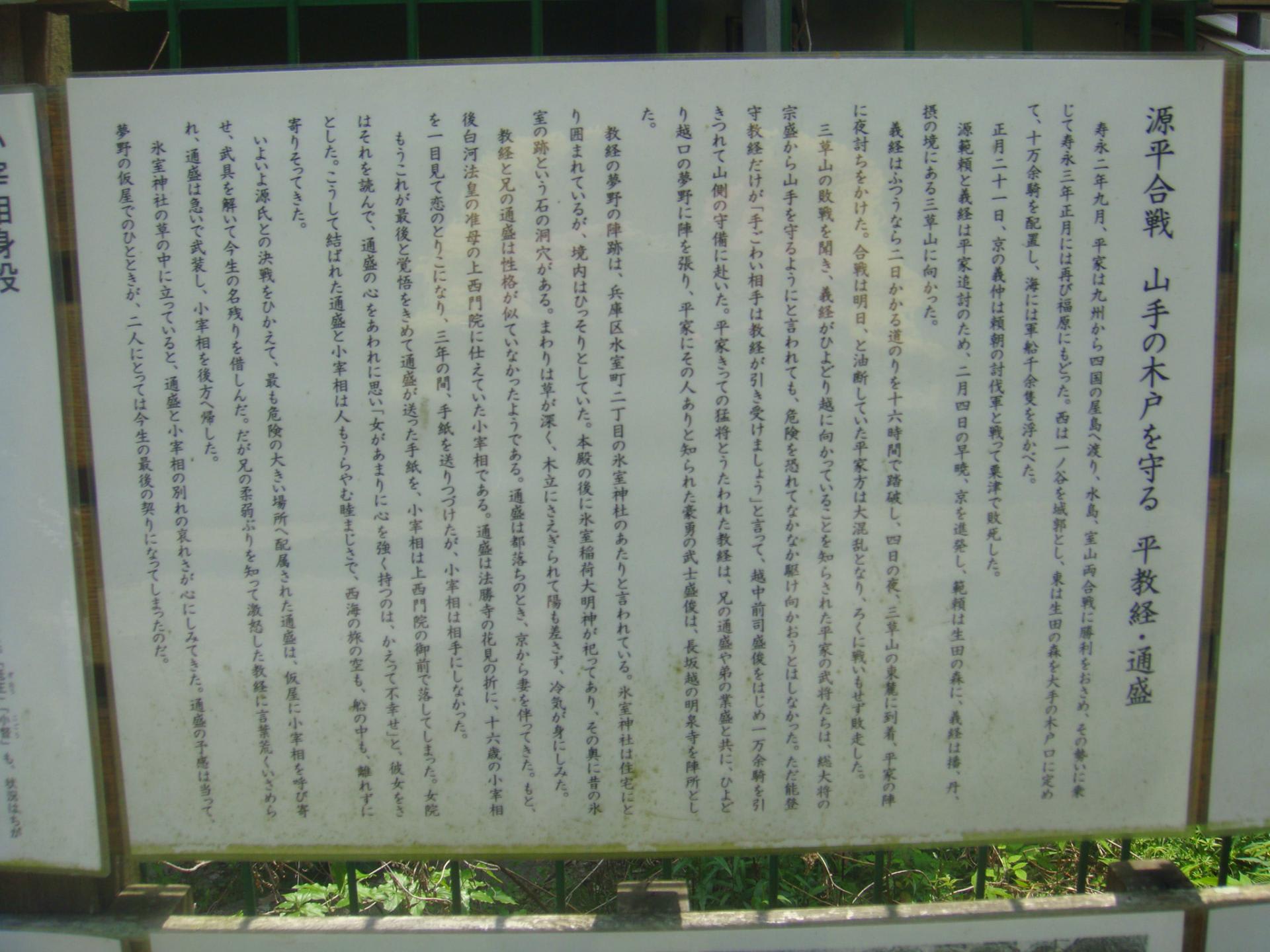

平安時代末期の治承4年(1180年)頃の源平合戦時、平教盛の子の教経が陣所にしていたと伝えられています。氷室神社からは、当時、豊富な清水がわき「陣場の井」と呼ばれていました。

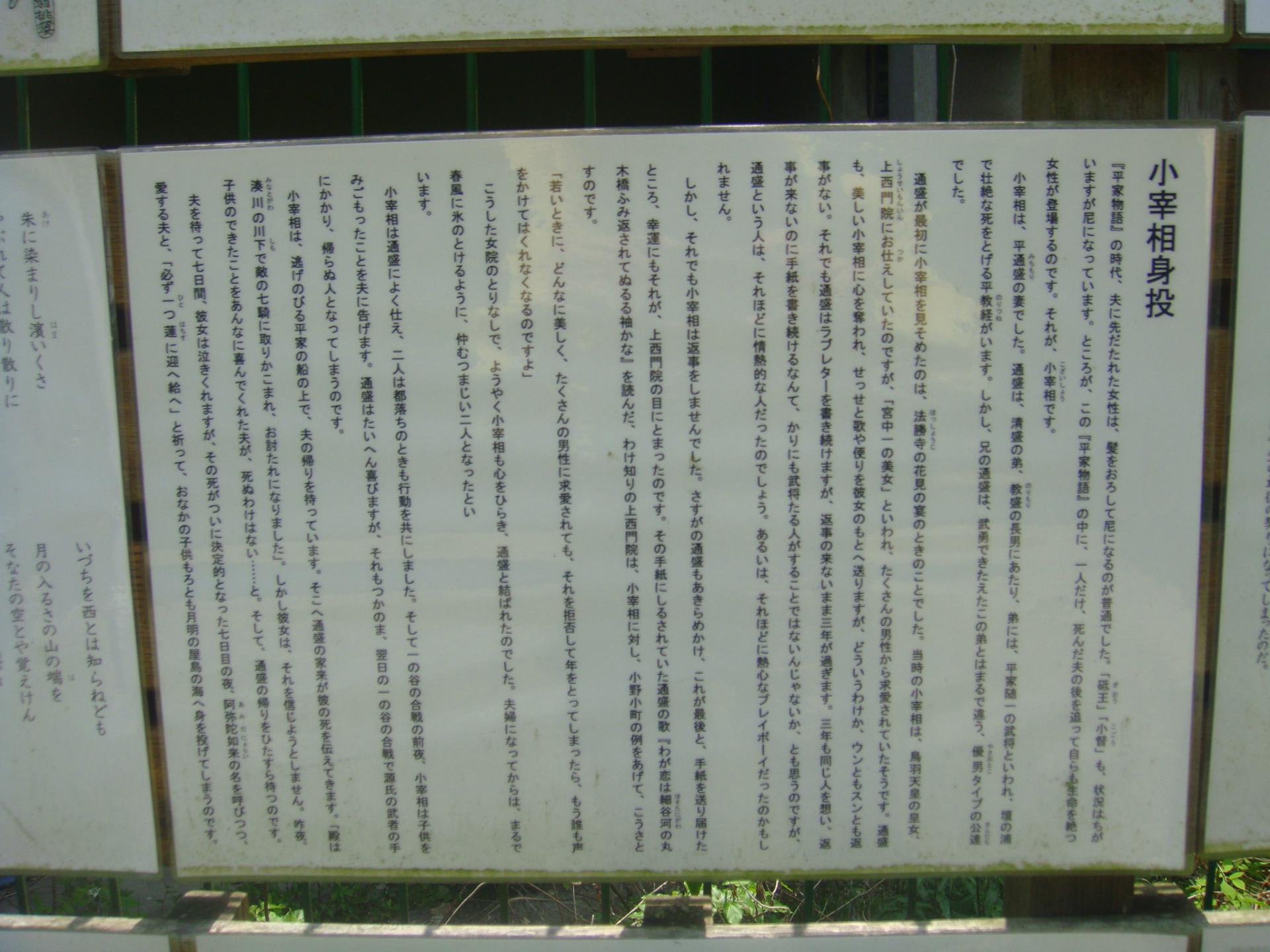

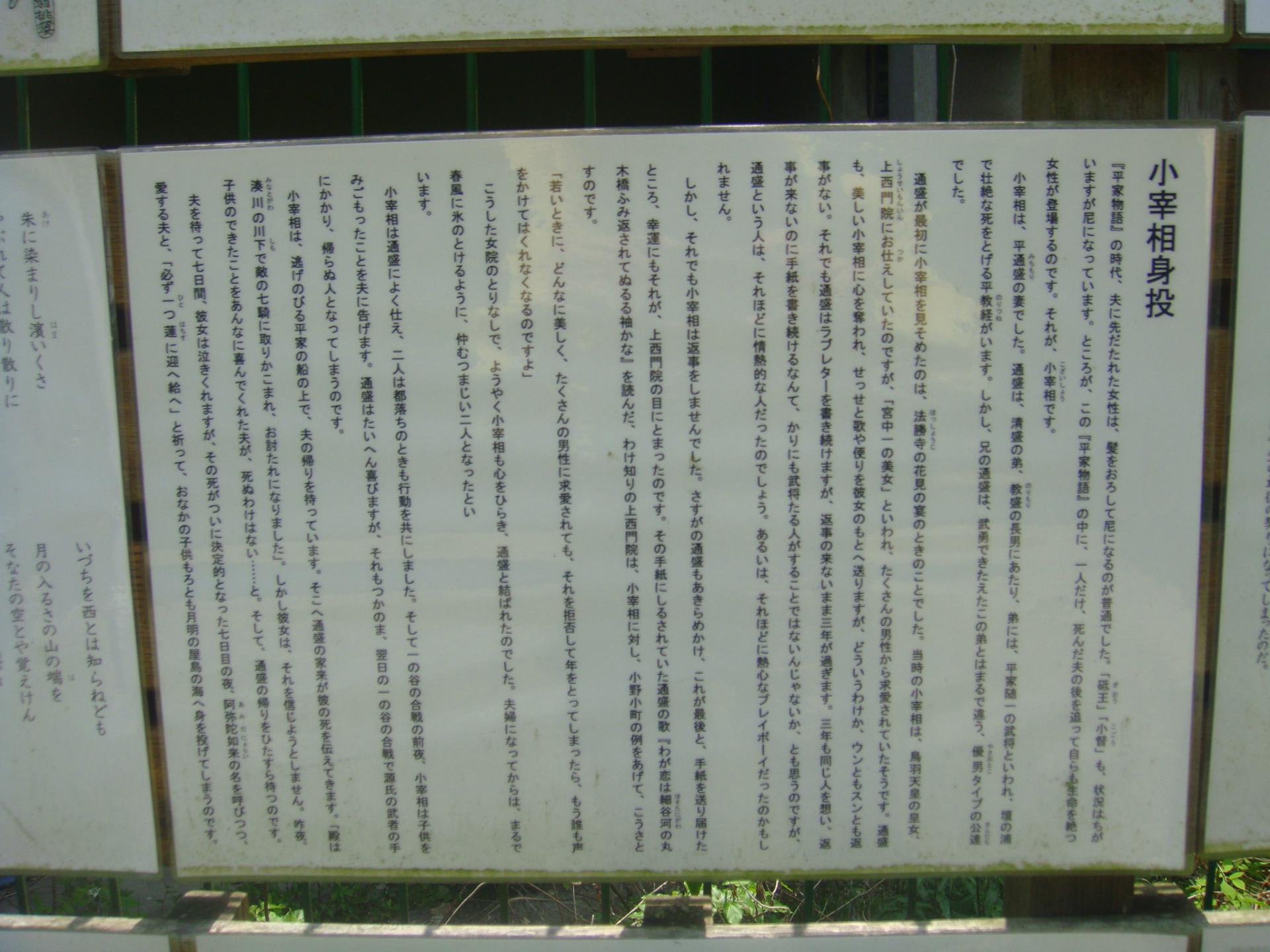

平教経の兄の通盛と妻小宰相がこの地で今生の名残を惜しんだと言われています。

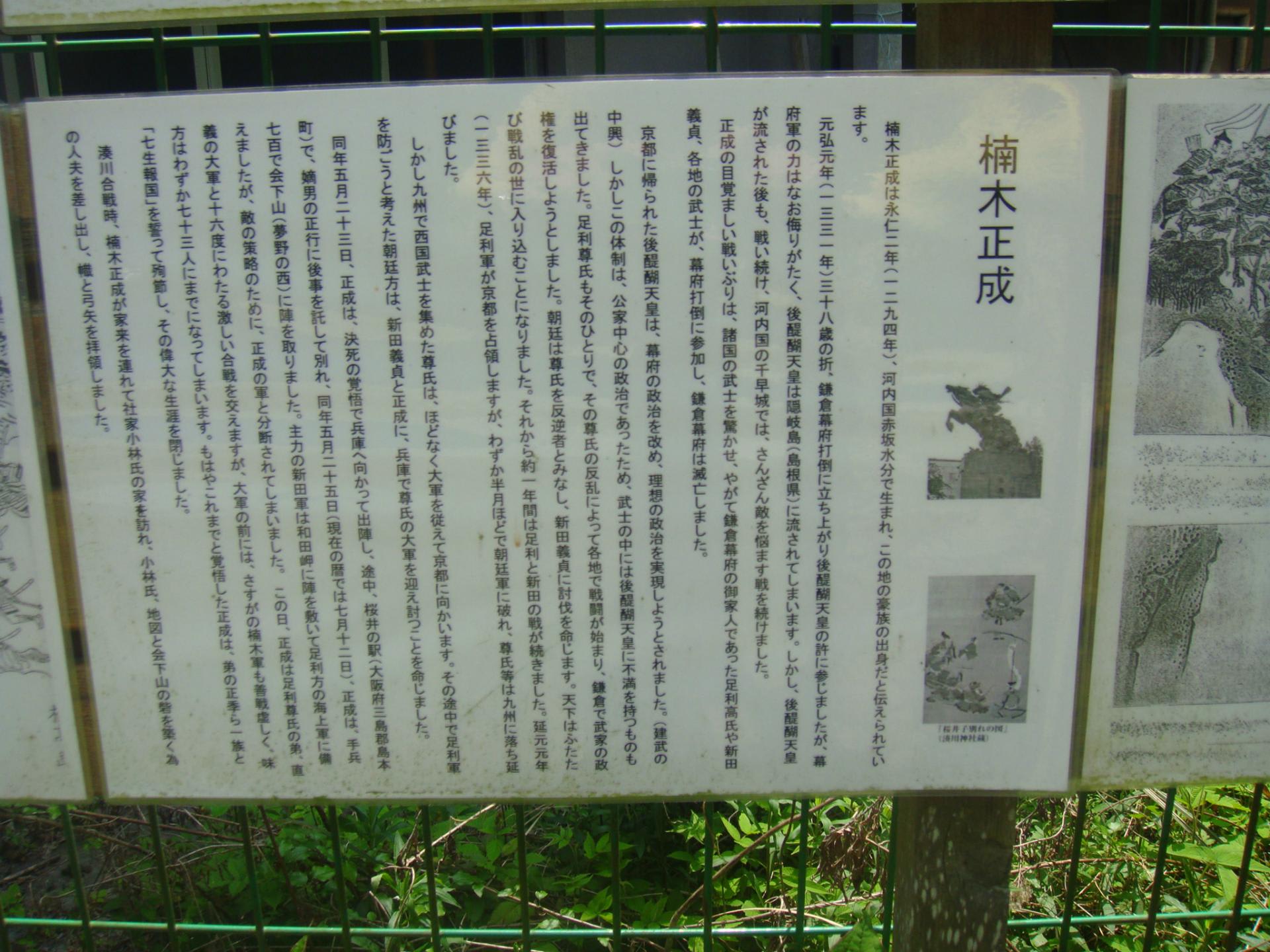

湊川合戦は、南北朝時代の1336年((建武3年)5月25日)摂津国湊川(現・兵庫県神戸市中央区・兵庫区)で、九州から東上して来た足利尊氏・足利直義兄弟らの軍と、これを迎え撃った後醍醐天皇方の新田義貞・楠木正成の軍との間で行われた合戦です。楠木正成、家来をつれて小林家(氷室神社社家)を訪れ、地図と会下山の砦を築く為の人夫を差し出し、幟と弓矢を拝領しました。

神戸市兵庫区氷室町2丁目15-1

map

鳥居

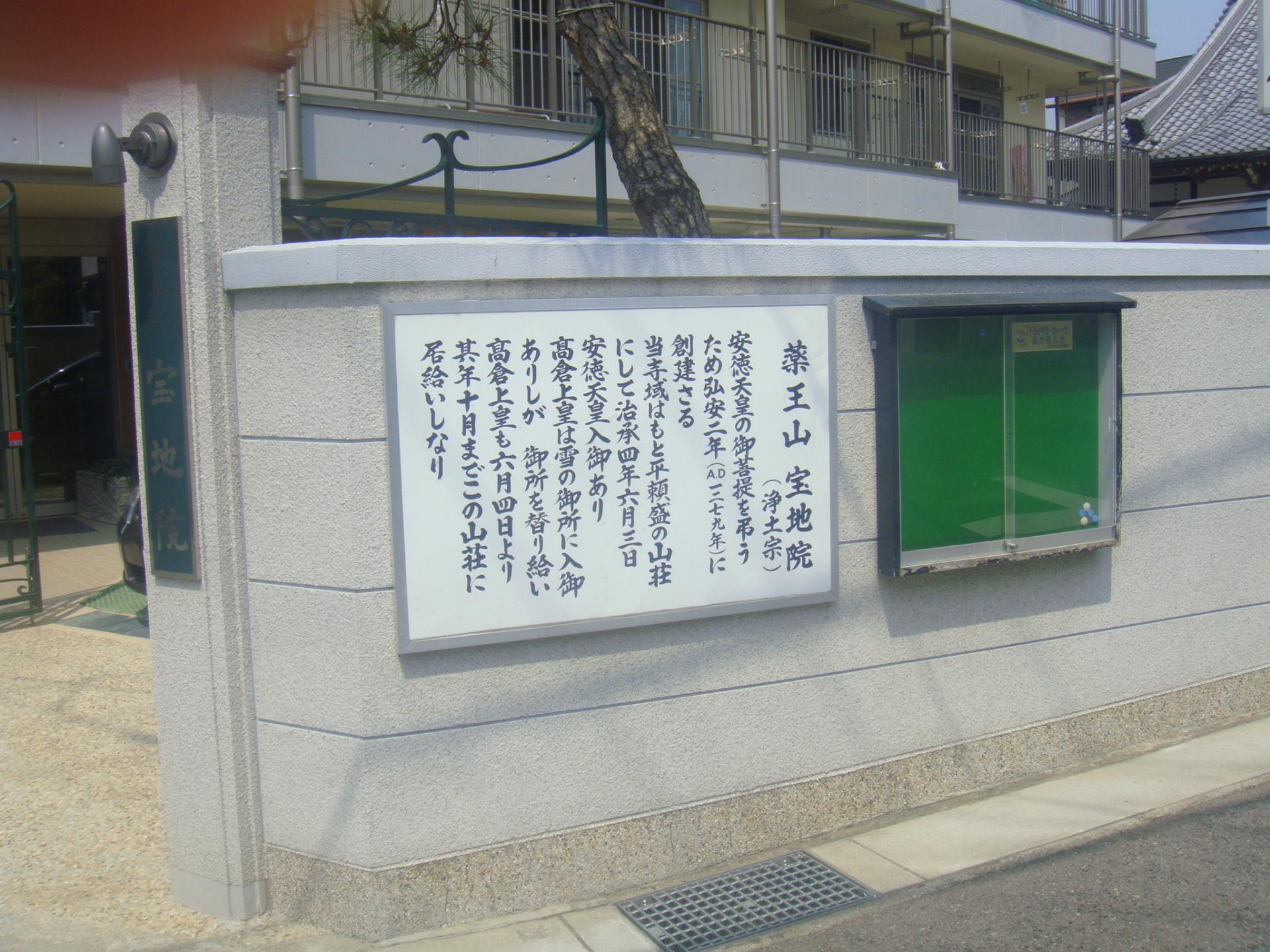

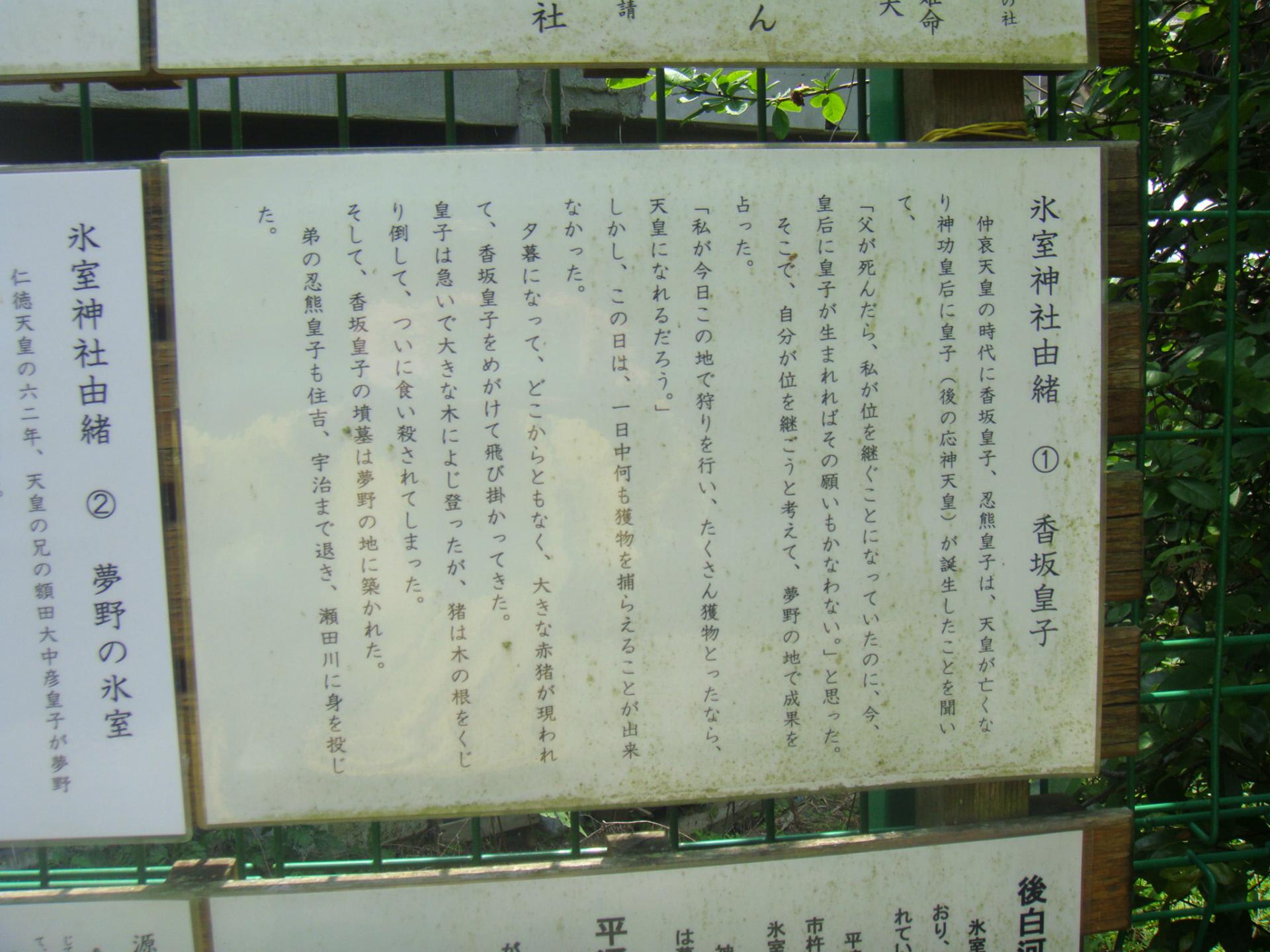

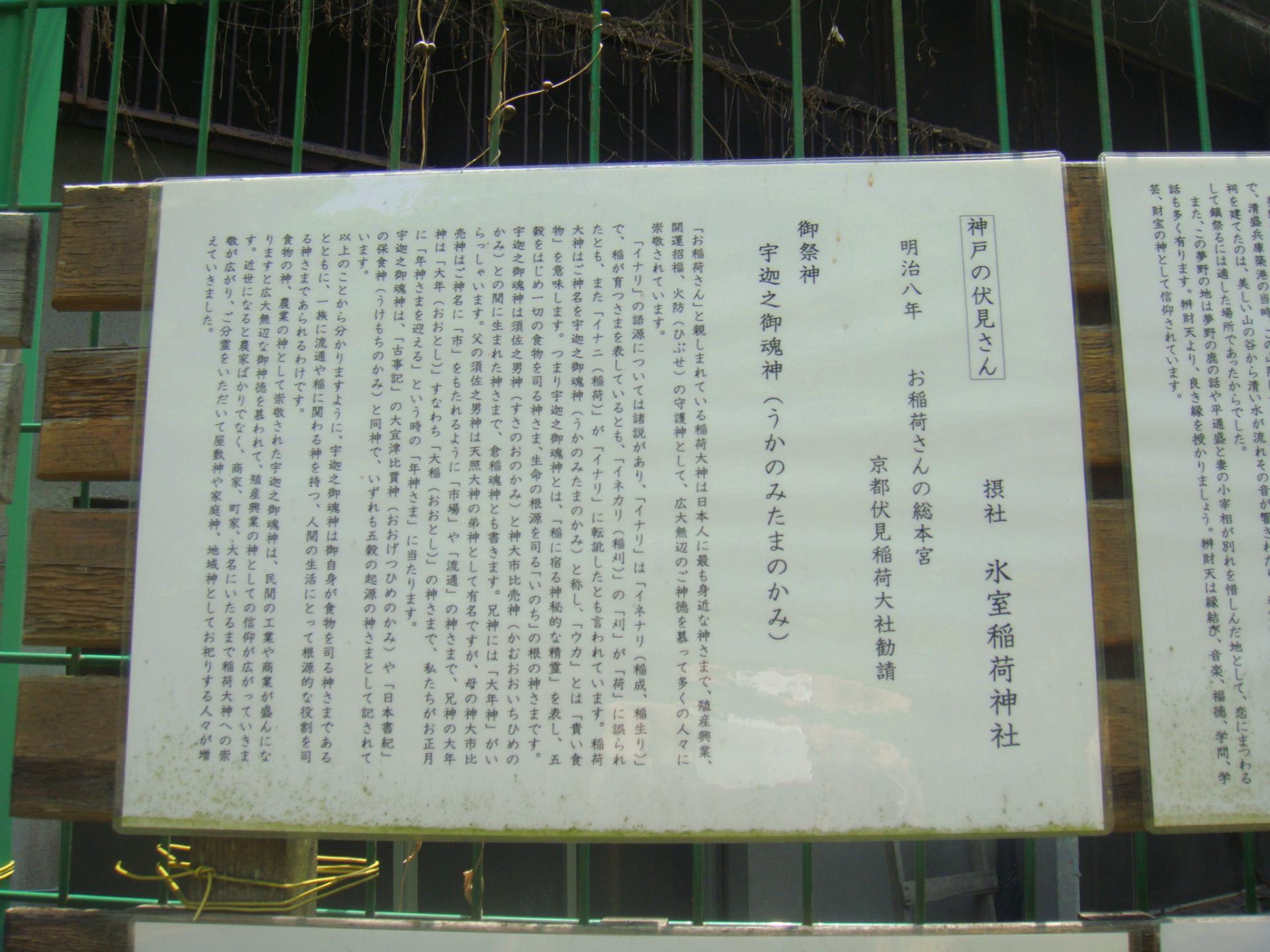

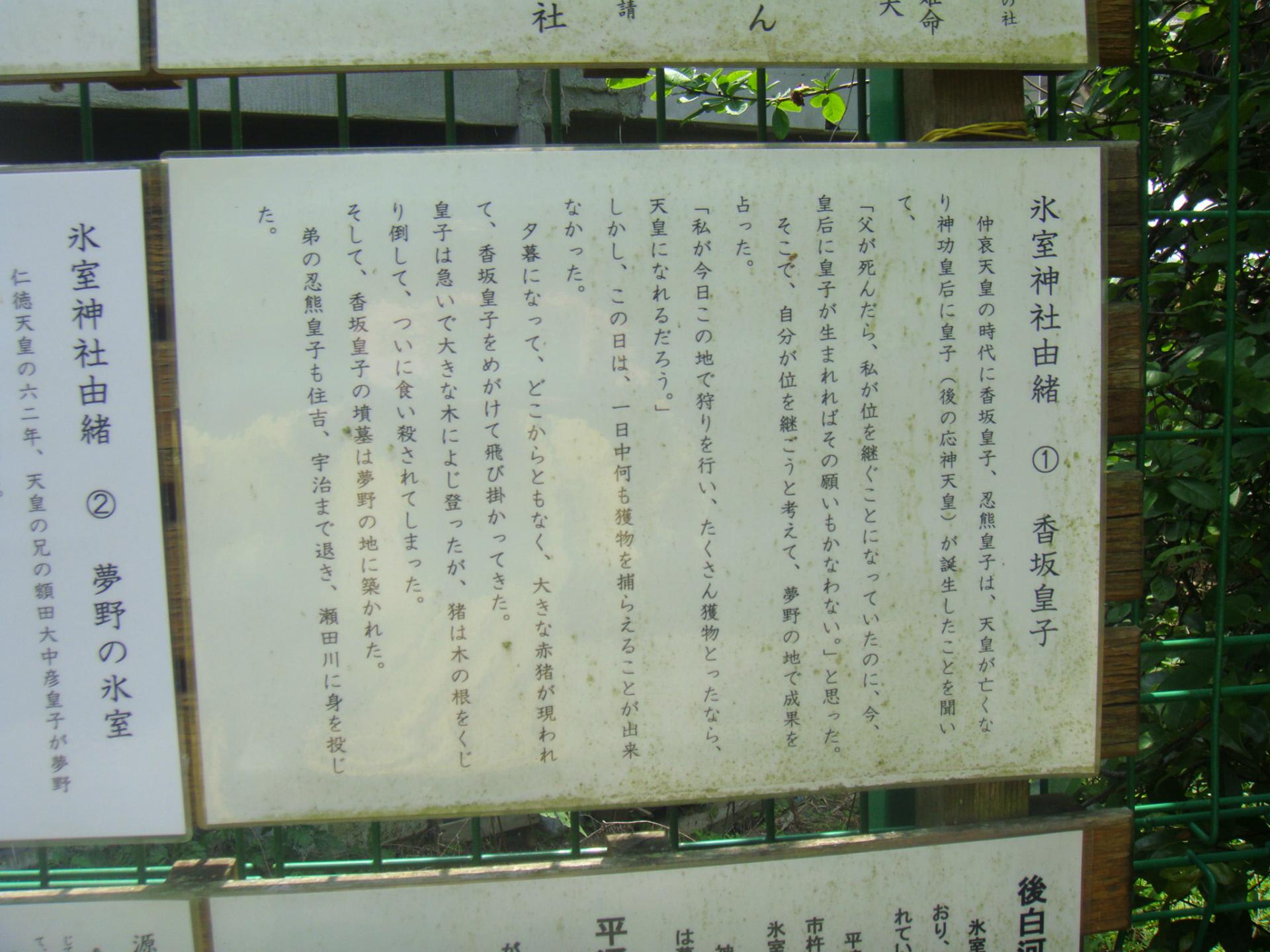

由緒書

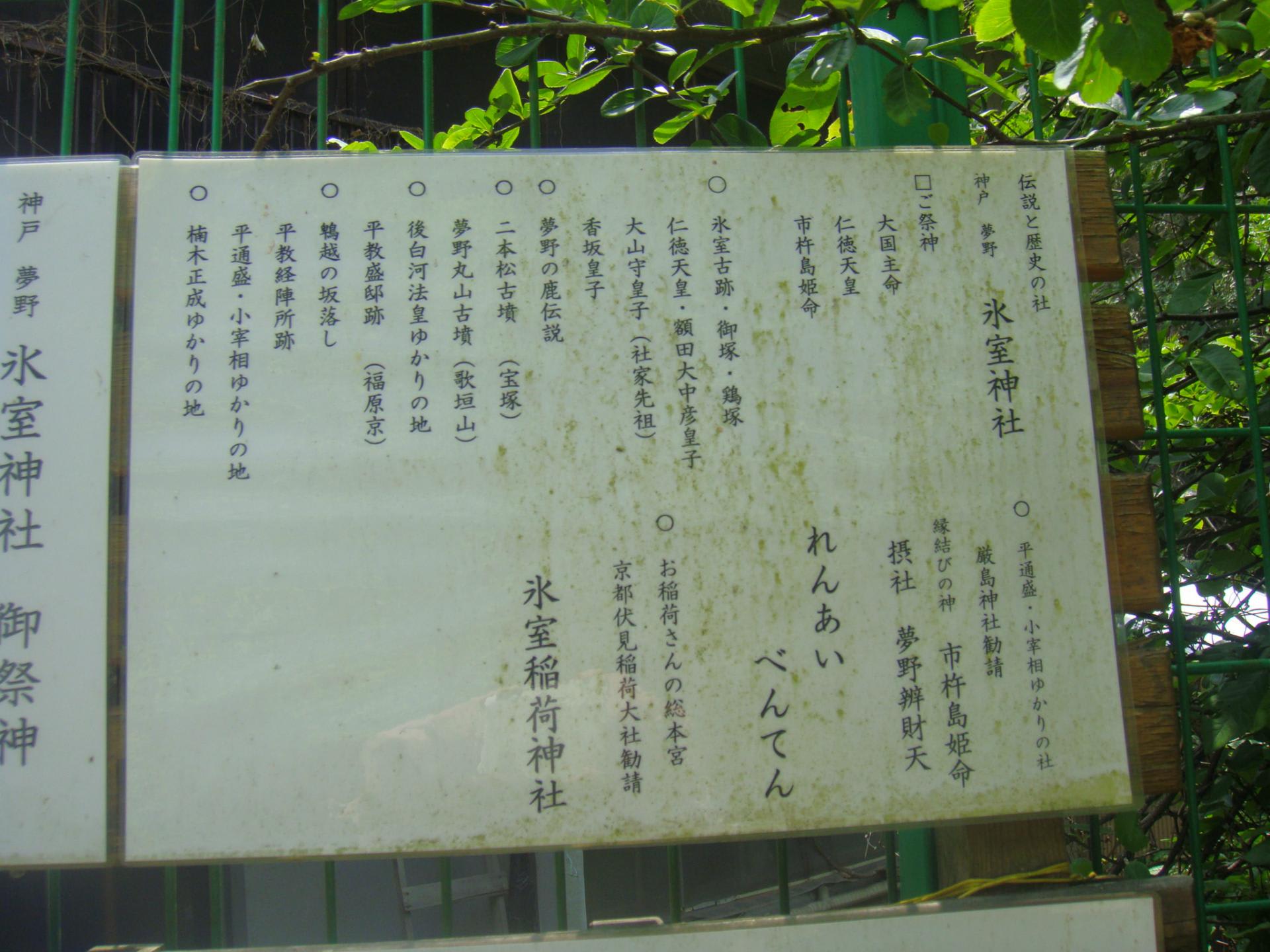

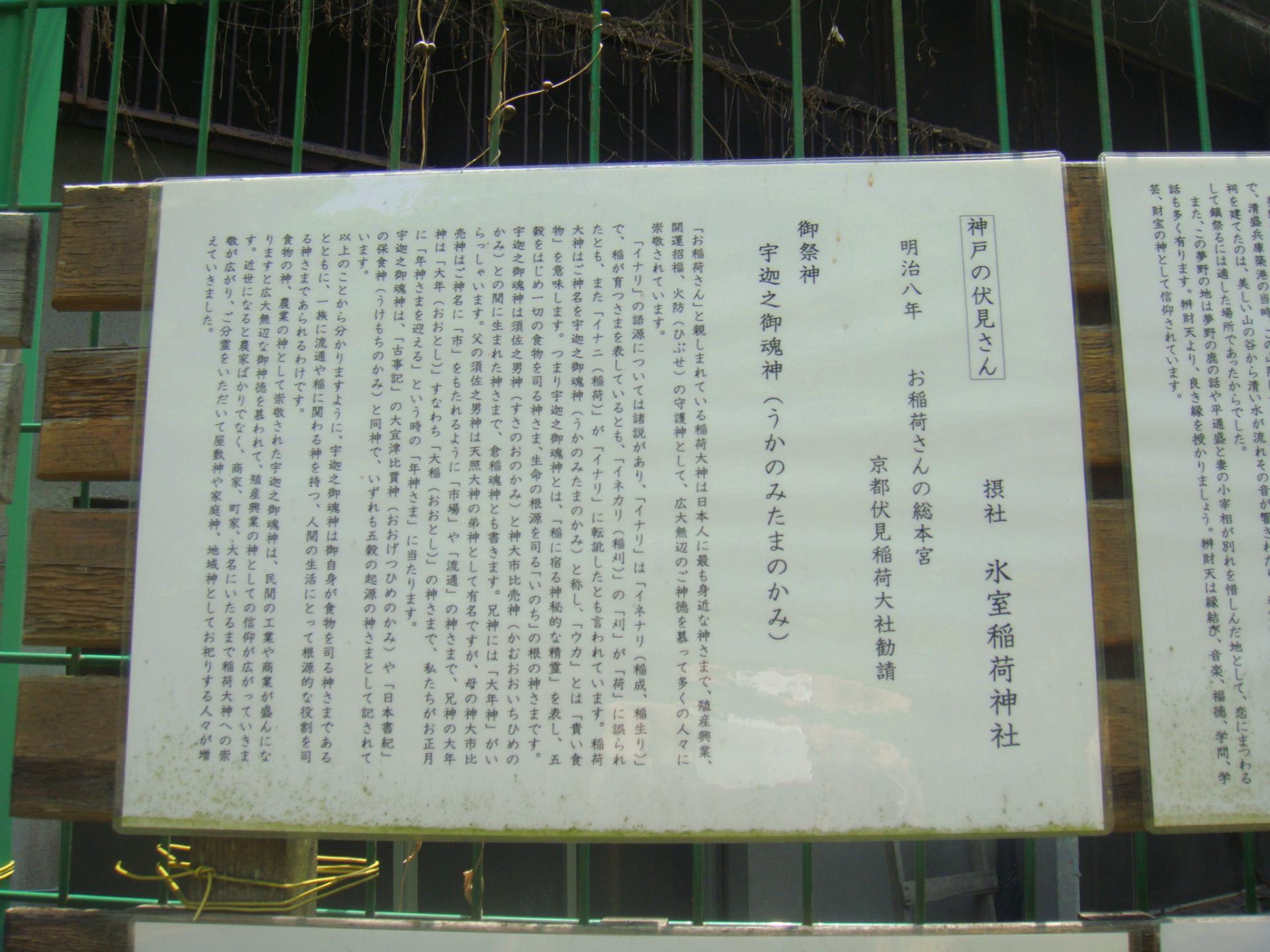

説明文

灯篭と参道

手水舎

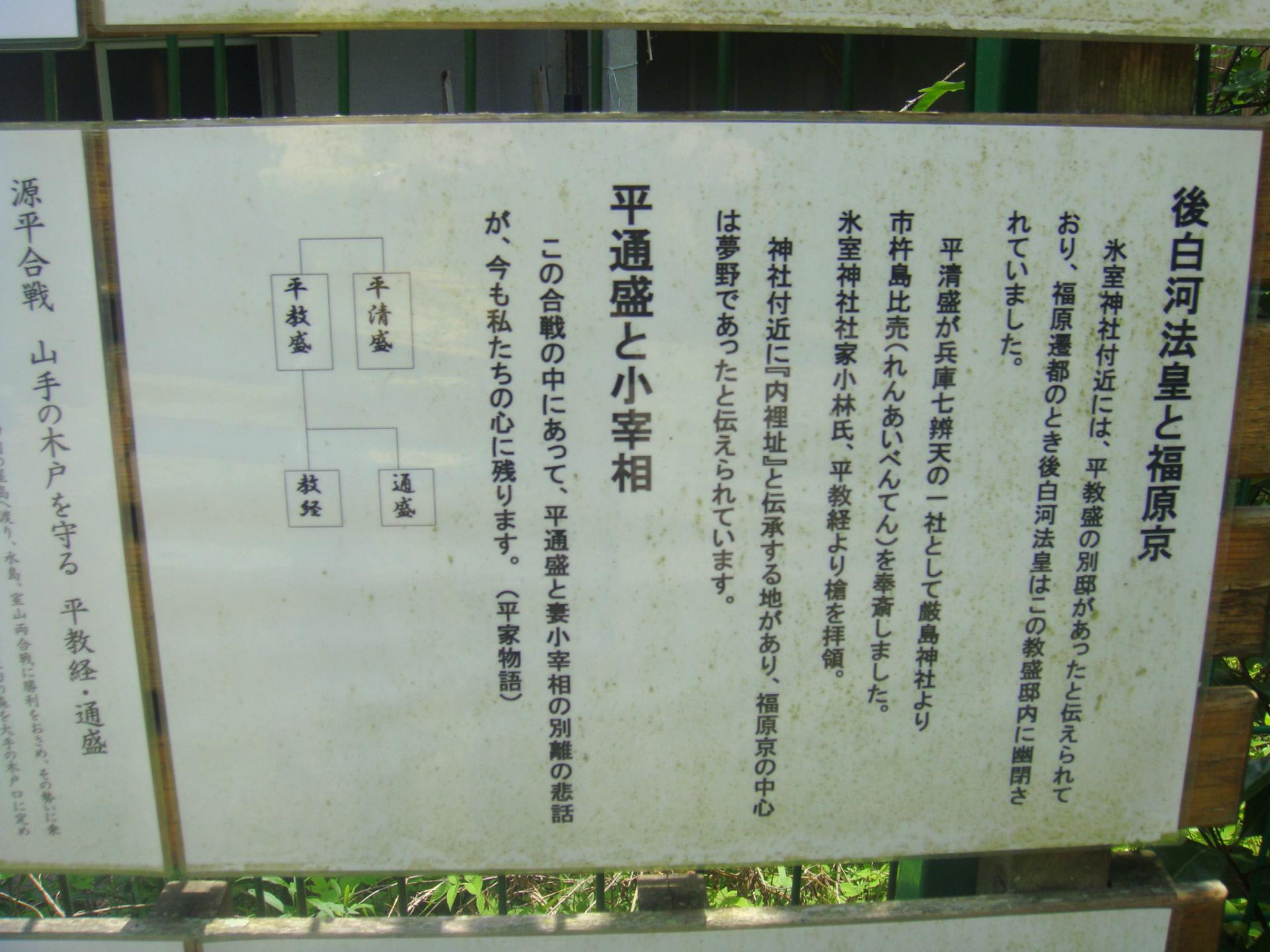

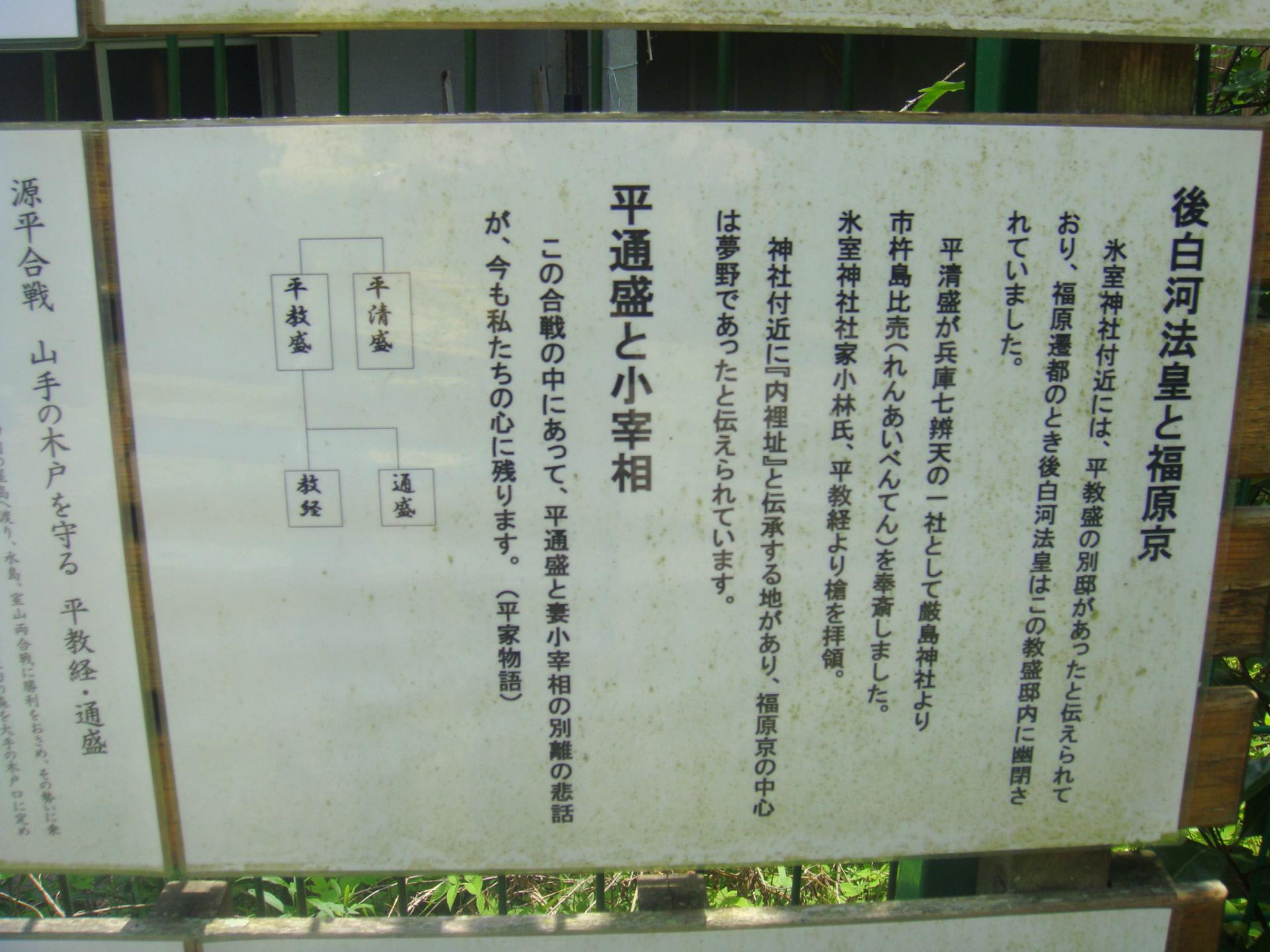

平通盛と小宰相の説明書

看板

境内にて

室田大明神

金龍神

本堂

石神大神、豊受姫大神、木戸明王

春日大社、皇大神宮、猿田経彦之命の社

権兵衛大神

氷室大明神、丸亀大明神、尊通大明神

おせき天

八大龍王大神

氷室稲荷

氷室

氷室入口の石碑

雑感

武器の海外販売が解禁であるとか、各地で戦争、派兵が当然視されようとする世になりつつある中で、まず話し合いで紛争となるのを防ぐ努力がいるのではないか。神や仏を信ずるかどうかは別としても、だいこくさまのお気持ちが通じてほしいものです。

氷室神社の祭神は大国主大神です。

説明書によれば、だいこくさまといえば、"縁結びの神さま"として知られていますが、この縁結びということは、単に男女の仲を結ぶことだけではなく、人間が立派に成長するように、社会が明るく楽しいものであるように、すべてのものが幸福であるようにと、お互いの発展のためにつながりが結ばれることです。

創建の年月は不詳です。古代からの「夢野」(日本書紀、摂津国風土記に記されています)そして「氷室」に由来しています。

仁徳天皇の兄に当たる額田大名彦皇子が夢野で狩りをした際に氷室を発見し、そこで、闘鶏稲置(つげのいなぎ)大山主(今の村長にあたる。氷室神社社家先祖)という土地の古老に訪ねた。「この土地の者は、冬の間に大きな氷を切り出し、あの岩屋の底の地面を一丈(約3㍍)ばかり掘って、底に草を敷き、そこに氷を詰めます。その上を茅などで覆い、土をかけます。暑い季節になると、氷を掘出し、砕いて水や酒に入れて飲むのです。」この話を聞いて仁徳天皇に氷を献上しました。これより後、氷を毎年暑くなる頃、天皇に届けられるようになりました。この氷室の所在地に仁徳天皇を祀って氷室神社が創建されたといわれています。

この付近は、平清盛の弟の教盛の別邸跡だと伝えられている所で、福原遷都(1180(治承4)年6月2日)のとき、後白河法皇はこの教盛邸内に幽閉されていました。平清盛が兵庫七弁天の一社として市杵島比亮を奉納斎しました。

平安時代末期の治承4年(1180年)頃の源平合戦時、平教盛の子の教経が陣所にしていたと伝えられています。氷室神社からは、当時、豊富な清水がわき「陣場の井」と呼ばれていました。

平教経の兄の通盛と妻小宰相がこの地で今生の名残を惜しんだと言われています。

湊川合戦は、南北朝時代の1336年((建武3年)5月25日)摂津国湊川(現・兵庫県神戸市中央区・兵庫区)で、九州から東上して来た足利尊氏・足利直義兄弟らの軍と、これを迎え撃った後醍醐天皇方の新田義貞・楠木正成の軍との間で行われた合戦です。楠木正成、家来をつれて小林家(氷室神社社家)を訪れ、地図と会下山の砦を築く為の人夫を差し出し、幟と弓矢を拝領しました。

神戸市兵庫区氷室町2丁目15-1

map

鳥居

由緒書

説明文

灯篭と参道

手水舎

平通盛と小宰相の説明書

看板

境内にて

室田大明神

金龍神

本堂

石神大神、豊受姫大神、木戸明王

春日大社、皇大神宮、猿田経彦之命の社

権兵衛大神

氷室大明神、丸亀大明神、尊通大明神

おせき天

八大龍王大神

氷室稲荷

氷室

氷室入口の石碑

雑感

武器の海外販売が解禁であるとか、各地で戦争、派兵が当然視されようとする世になりつつある中で、まず話し合いで紛争となるのを防ぐ努力がいるのではないか。神や仏を信ずるかどうかは別としても、だいこくさまのお気持ちが通じてほしいものです。