2014年5月15日

寺伝では孝徳天皇の勅願寺として、645年に法道仙人が開基したとされています。以来大谿寺(だいけいじ)と称していたが、1681年に後西上皇の勅により仏陀伽耶に因む寺号、伽耶院と改めました。

平安時代中期には数十の堂宇と百三十余の坊舎をもち、花山法皇の行幸があったと記されるなど隆盛を極めたが、安土桃山時代の羽柴秀吉の三木城攻めにおいて、当山に別所長治方の陣が置かれたことによる兵火により、また1609年には失火により、城塞のような石垣を残して全山を焼失した。現存する堂塔は1610年以降の諸国大名の寄進によるものです。

三木市志染町大谷410

map

仁王門

安置されている尊像は行基菩薩の作と伝えられる金剛力士であるが、天正年間秀吉の三木城攻めに際して頭部及び脚部を焼失したという。

芝で綺麗に手入れされています。

説明書

二天堂

二天像は慶安の墨書

参道

本堂

国指定重要文化財です。伝慶長15年(1610)創建。

内部です。

多宝塔

国指定重要文化財です。初層は方型・平行垂木、二層は円型・扇垂木、その間に白塗りの亀腹、蟇股と連子窓は彩色されています。

開山堂

築明歴2年(1656)、県指定重要文化財です。京極右近源高供の寄進により建立され、開山の法道仙人を祀る。

行者堂

護摩道場

三坂社、紅梁(こうりょう)、蟇股(かえるまた)、組物彫刻、側面の懸魚(げぎょ)等は江戸初期のものだそうです。

黄金水

12月中旬から2月中旬頃、この池の水面が或いは虹色に或いは金色に輝く。当山の本尊福徳羅沙門天は法道仙人が金色に輝く滝壺から感得されたという言い伝えを持っており、寺ではこれを羅沙門さんの黄金水と呼んでいます。

手水鉢

仲よしぽっくりさん、長生きされたおばあさんが人の世話にならないと亡くなる直前まで元気だったことをしのんでこの像が作られました。

経塚

臼稲荷

紅葉の木の根元に臼を抱いている

境内にて

水子地蔵

五重層塔

不動明王碑ほか

山門

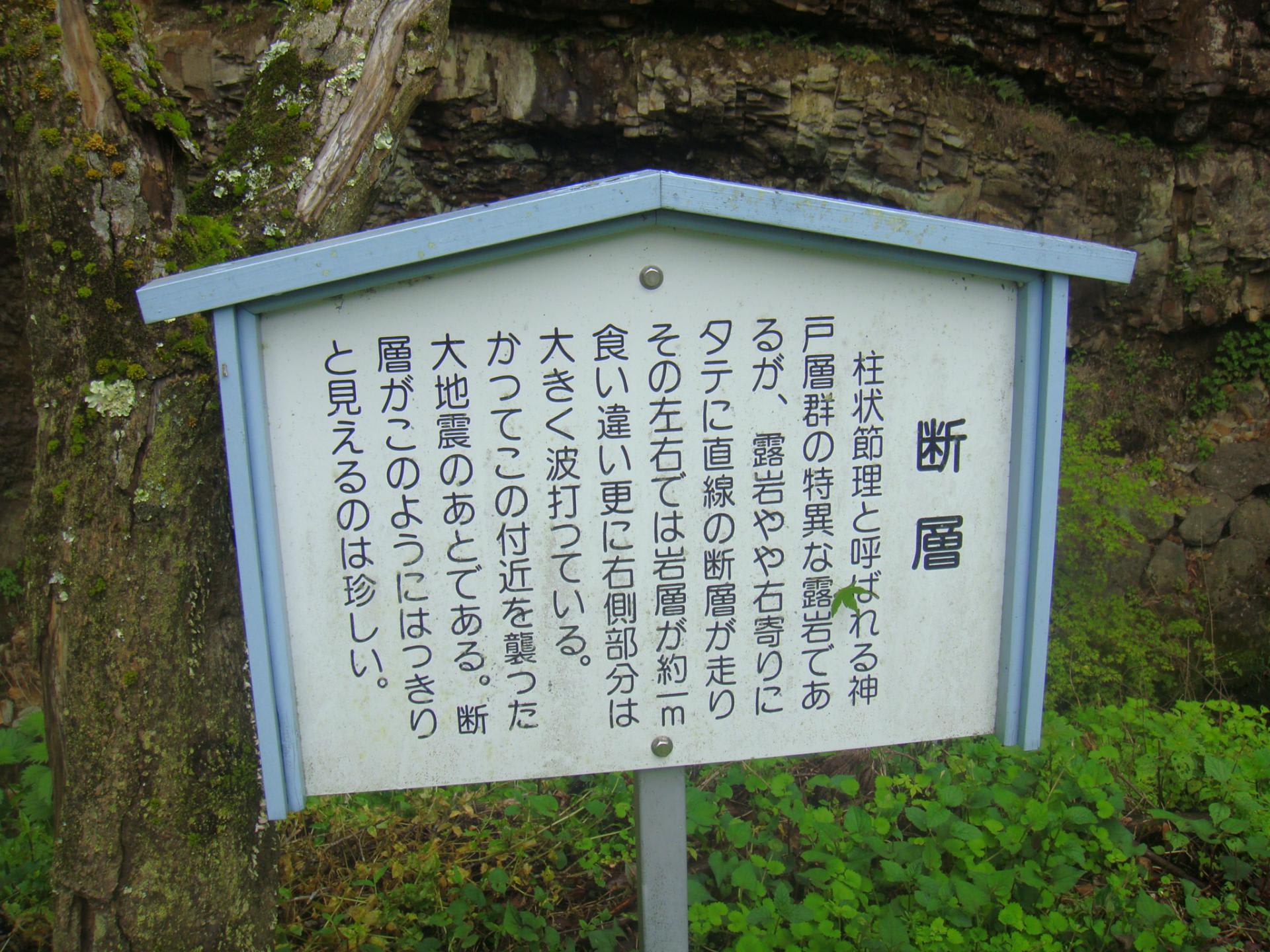

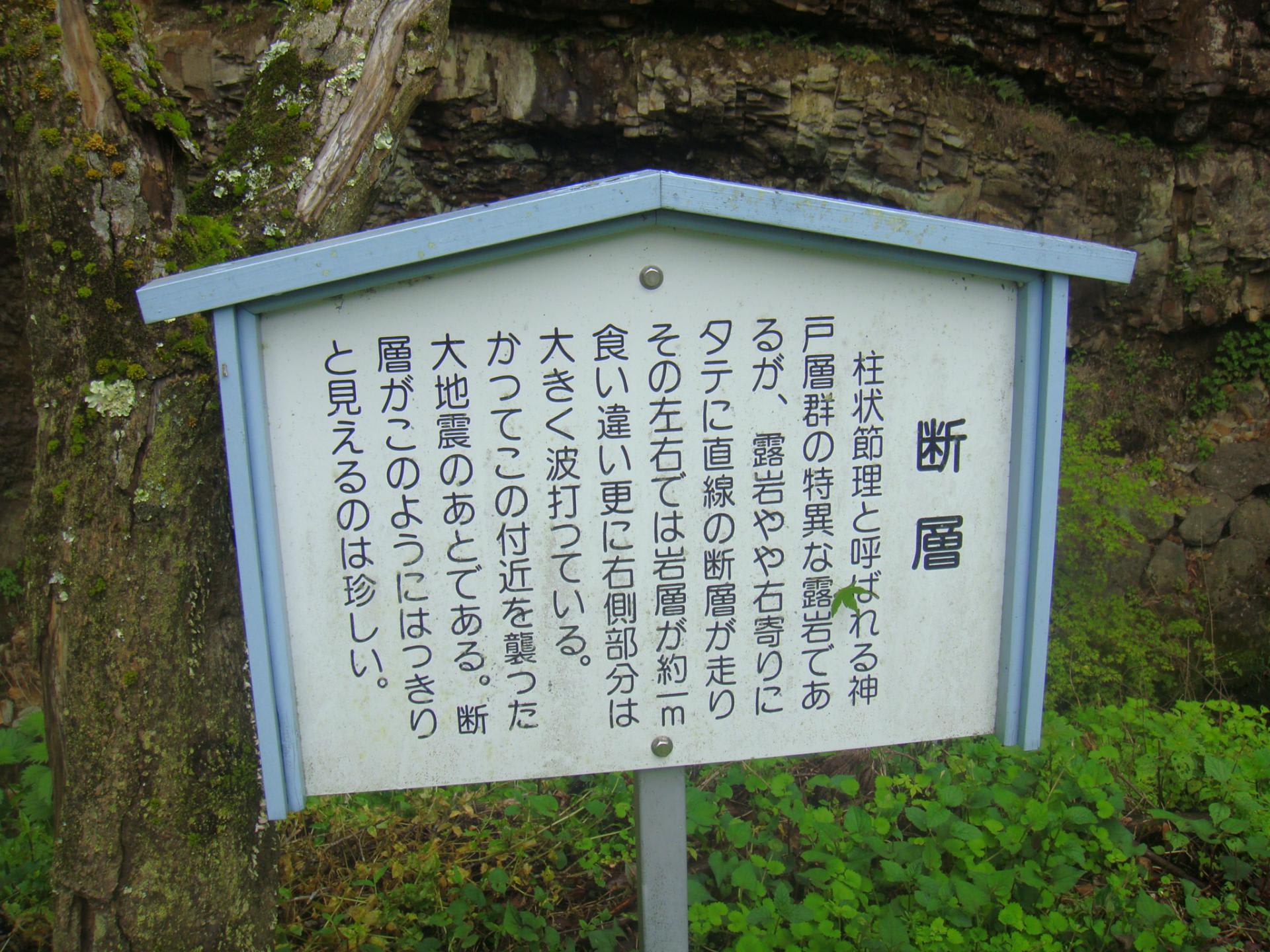

駐車場での断層

寺伝では孝徳天皇の勅願寺として、645年に法道仙人が開基したとされています。以来大谿寺(だいけいじ)と称していたが、1681年に後西上皇の勅により仏陀伽耶に因む寺号、伽耶院と改めました。

平安時代中期には数十の堂宇と百三十余の坊舎をもち、花山法皇の行幸があったと記されるなど隆盛を極めたが、安土桃山時代の羽柴秀吉の三木城攻めにおいて、当山に別所長治方の陣が置かれたことによる兵火により、また1609年には失火により、城塞のような石垣を残して全山を焼失した。現存する堂塔は1610年以降の諸国大名の寄進によるものです。

三木市志染町大谷410

map

仁王門

安置されている尊像は行基菩薩の作と伝えられる金剛力士であるが、天正年間秀吉の三木城攻めに際して頭部及び脚部を焼失したという。

芝で綺麗に手入れされています。

説明書

二天堂

二天像は慶安の墨書

参道

本堂

国指定重要文化財です。伝慶長15年(1610)創建。

内部です。

多宝塔

国指定重要文化財です。初層は方型・平行垂木、二層は円型・扇垂木、その間に白塗りの亀腹、蟇股と連子窓は彩色されています。

開山堂

築明歴2年(1656)、県指定重要文化財です。京極右近源高供の寄進により建立され、開山の法道仙人を祀る。

行者堂

護摩道場

三坂社、紅梁(こうりょう)、蟇股(かえるまた)、組物彫刻、側面の懸魚(げぎょ)等は江戸初期のものだそうです。

黄金水

12月中旬から2月中旬頃、この池の水面が或いは虹色に或いは金色に輝く。当山の本尊福徳羅沙門天は法道仙人が金色に輝く滝壺から感得されたという言い伝えを持っており、寺ではこれを羅沙門さんの黄金水と呼んでいます。

手水鉢

仲よしぽっくりさん、長生きされたおばあさんが人の世話にならないと亡くなる直前まで元気だったことをしのんでこの像が作られました。

経塚

臼稲荷

紅葉の木の根元に臼を抱いている

境内にて

水子地蔵

五重層塔

不動明王碑ほか

山門

駐車場での断層