2014年5月19日、長田神社にお参りしたおりに近隣を歩きました。

平盛俊塚

説明書より、「越前前司平盛俊は、平安時代末期の平の大将で、力優れ、剛勇のほまれが高かった。源平合戦の際、この地近くで陣をしていたが、源義経のひよとせり越えの急襲により源氏方の猪俣小兵六と組み討死にした。その剛勇をたたえ塚を建てたものである。」

神戸市長田区名倉町2-2

長田神社から北側、宮川町9交差点北側の道路右少し行って、橋の手前右に行ったところです。

map

説明書

明泉寺

寺の縁起によると、「明泉寺(通称大日寺)は寺伝によれば天平の昔、行基菩薩が大輪田の泊を改修され、さらに真野の荒野を開墾し、その用水のために西代の蓮池を開掘された。蓮池の水源である上流の地、現在の大日丘に自刻の大日如来の尊像を祀り、明泉の永久に尽きることのないよう祈願されたのが始まりである。大日川、苅藻川の水は長田村、池田村、東尻池村、西尻池村、駒ヶ林村の水田を養い、今日、西神戸という立派な市街を形成するもととなったと思われ、行基菩薩の先見の明による恩沢とも考えられる。」

神戸市長田区明泉寺町2-4-3

map

縁起説明書

「山号は天照山、大日寺、大日さんで知られ牛の寺としても信仰を集めている。天平年間、行基菩薩(668~749)が西代の蓮池を拓かれた際の創建と伝えられ長田村から白川村を経て太山寺へ通じる長坂越東山の古明泉寺大日丘の地にあったが寿永三年(1184)二月七日明泉寺合戦(吉川英治の「新平家物語」に詳しい)に平盛俊が陣を布き義経の来襲に備えたため戦火で焼け、観応二年(1351)赤松判官光範公によりこの地に復興された。また十六歳の知章が父知盛を助けて逃れさせ、討ち死にしたのは当寺の北の谷、モンナ池の辺りで薮の中に塚があったのを神戸史談会会長木村昇三氏等の手によって境内に移し五輪塔として祀っている。」

山門

本堂

狛犬ではなくて龍

境内

手水鉢

佛足石

仏陀の足の裏の形を石に彫りつけたもので、古来より礼拝の対象とされてきた。

石の上に龍

お牛様

灯篭の中に仏様

思出の松

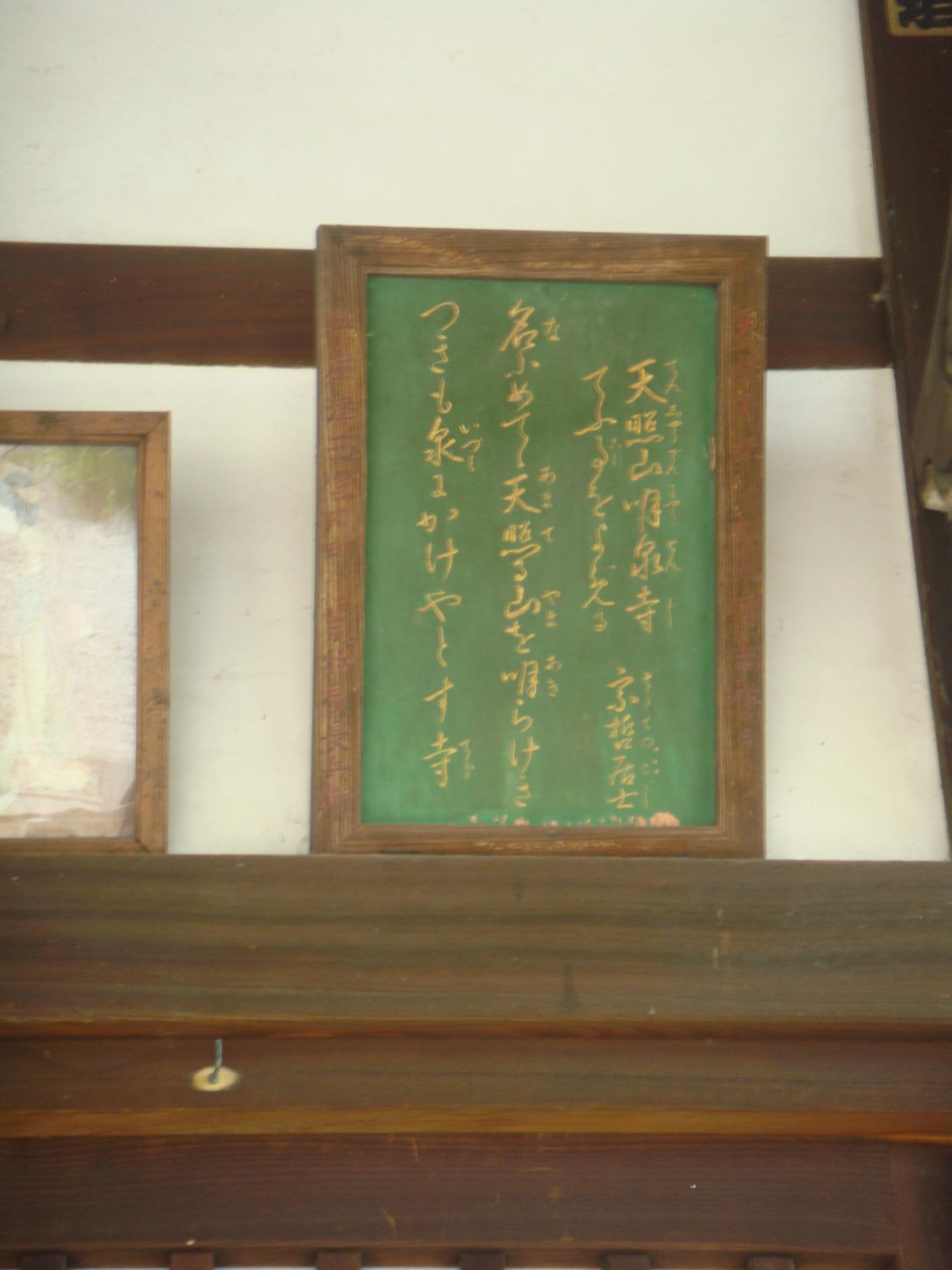

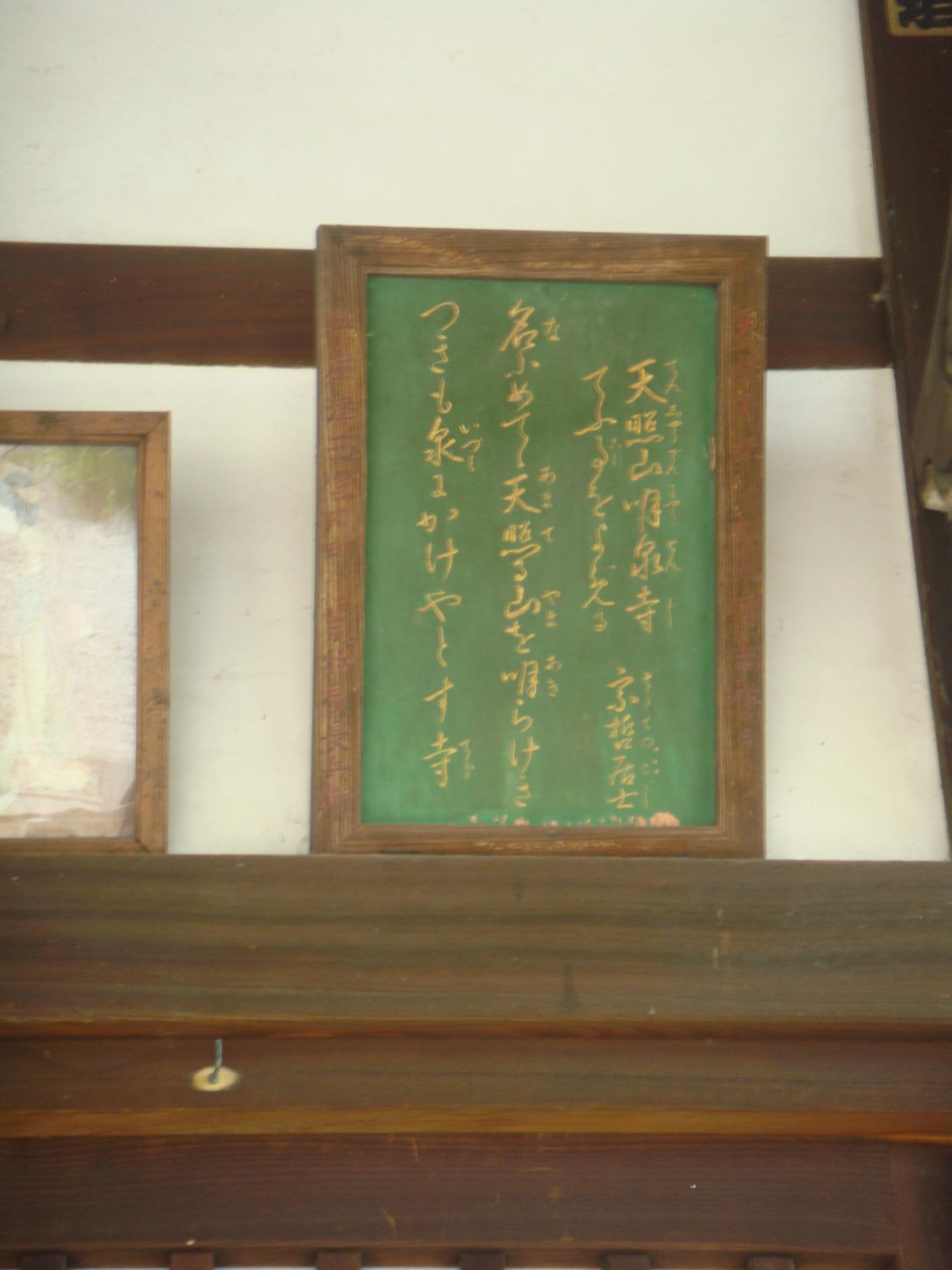

寺崎方堂の句碑

「青嵐ちぎれ雲さへなかりけり」

知章公墓所 境内西北角にあります

平知章は、平安時代末期の平家一門の武将で、平知盛の長男、清盛の孫で、怪力で知られた。享年16の悲劇の若武者です。

参道の史蹟

説明書

平家物語 巻9より

新中納言知盛の郷は、生田の森の大将軍にておはしけるが、その勢、皆落ち失せ、討たれしかば、御子武蔵の守知章、侍に監物太郎由頼方、主従三騎、汀の方へ落ち給ふ処に、ここに児玉党と覚しくて団扇の旗さしたる者どもが、十騎ばかり、鞭鐙を合せて、おしかけ奉る。監物太郎は、究竟の弓の上手なりければ、取って返し、真先に進んだる旗差が首の骨をひやうっぱと射て、馬より倒に射落す。その中の大将と覚しき者、新中納言に組み奉らんとて、馳せ並ぶところに、御子武蔵の守知章、父を討たせじと、中に隔たりおし並べ、むずと組んで、どうと落ち、取って押さえて首をかき、立ち上がらんとし給う所に、敵の童、落ち合せて、武蔵の守の首を取る。監物太郎、落ち重なり、武蔵の守討ち奉ったりける敵の童をも、討ちてけり。その後矢種のあるほど射盡し、打物抜いて戦いけるが、弓手の膝口をしたたかに射させ、立ちも上らで、居ながら討死してげり。《寿永3年(1184)2月7日》

その後、新中納言知盛の郷、大臣殿の御前におはして、涙を流いて申されけるは、「武蔵の守にも後れ候ひぬ。監物太郎をも討たせ候ひぬ。今は心細うこそまかりなって候へ。されば、子はあって、親を討たせじと敵に組むを見ながらいかなる親なれば、子の討たるるを助けずにして、これまで遁れ参って候ふやらん。あはれ、人の上ならば、いかばかりもどかしう候ふべきに、わが身の上になり候へば、ようは命は惜しいものにて候ひけりと、今こそ思ひ知られて候へ。人々の思し召さん御心の中どもこそ、恥しう候へ。」とて、鎧の袖を顔に押し当てて、さめざめと泣かれければ、大臣殿、「まことに、武蔵の守の、父の命に代られけるこそありがたけれ。手もきき、心も剛にして、よき大将軍にておはしつる人を、あの清宗と同年にて、今年は十六な」とて、御子う右衛門の督のおはしける方を見給ひて、涙ぐみ給へば、その座にいくらも並み居給へる人々、心あるも心なきも、皆鎧の袖をぞ濡されける。

知章墓

源平合戦勇士の碑

長田区役所北側の川の東にあります。

平知章之碑

説明書より「この附近は、小平六池といわれていた。寿永3年(1184)源平一の谷の合戦で討ち死にした平通盛、源氏の木村源吾重章同じく猪俣小平六則綱(平盛俊を討ち取った)らの碑が、この附近の西国街道に面してあった。後、長田区明泉寺附近で討ち死にした平知章の碑をここに移し、敵味方へだてなく源平勇士の碑としてあわせて弔ったといわれ、つわものどもの夢の跡といった姿である。」

平知章之碑

平通盛碑

猪俣小平六則綱之碑

同じ場所の北側にありました。

阪神淡路大震災の慰霊碑

新道開通記念碑

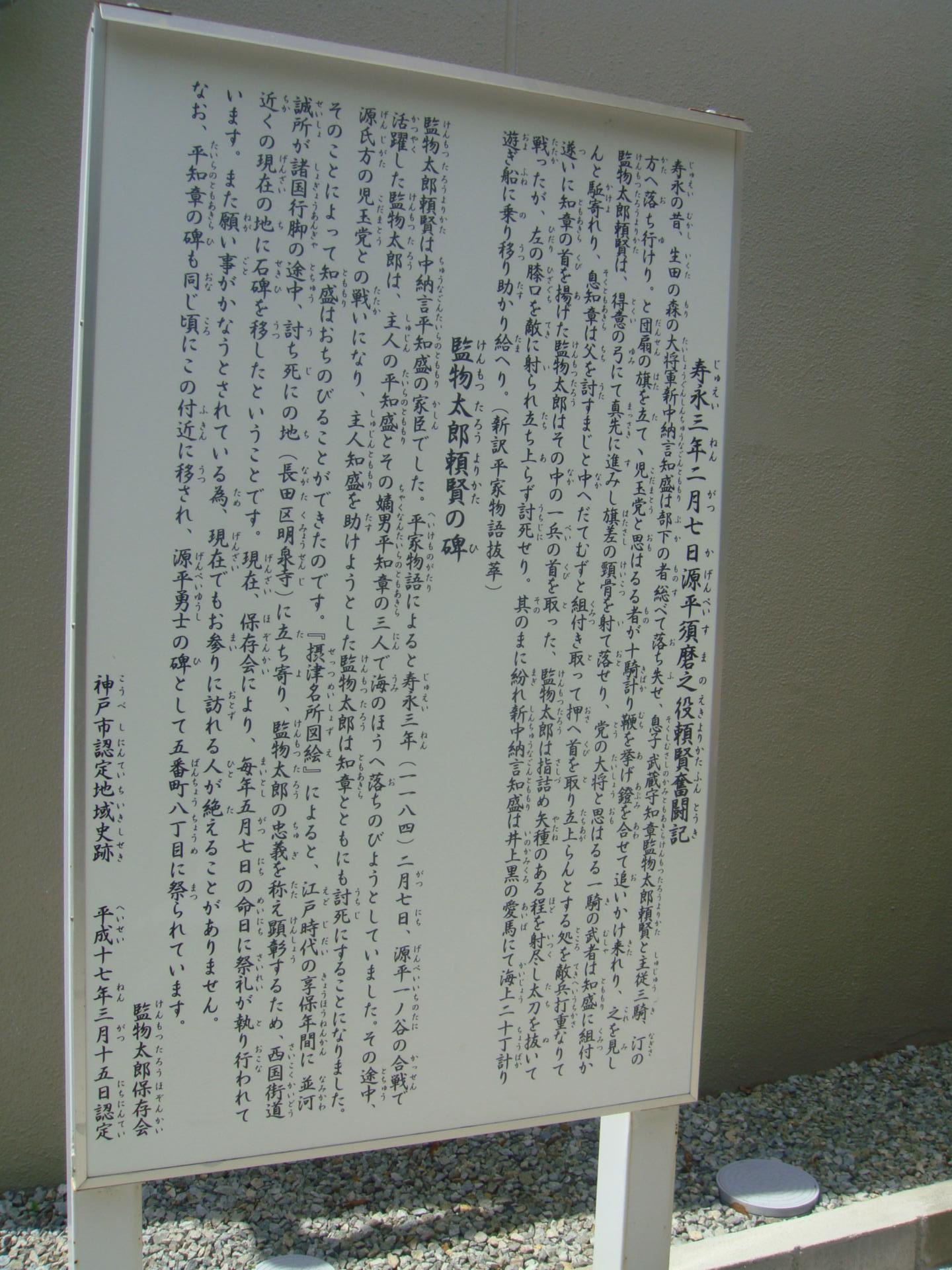

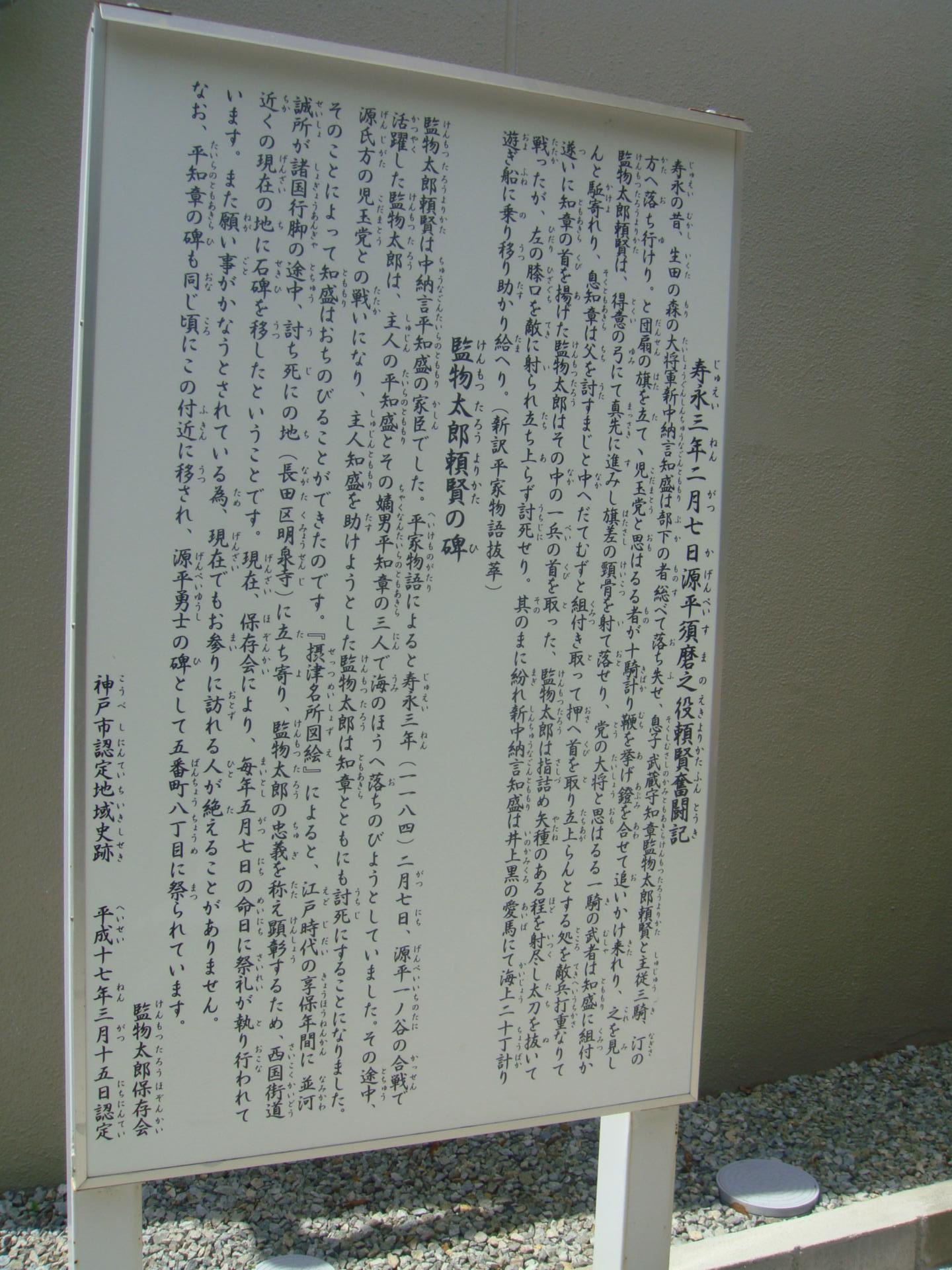

監物太郎頼賢の碑

地下鉄長田駅の西側すぐにあります。神戸市認定地域文化財(史跡)です。

説明書より「監物太郎頼賢は、中納言平知盛の家臣でした。平家物語によると寿永3年(1184)2月7日、源平一ノ谷合戦で活躍した監物太郎は、主人平知盛とその嫡男平知章の三人で海のほうへ落ちのびようとしていました。その途中で、源氏方の児玉党との戦いになり、主人知盛を助けようとした監物太郎は知章とともに討死にすることになりました。そのことにより知盛はおちのびることができたのです。『摂津名所図会』によると、江戸時代の享保年間に並河誠所が所国行脚の途中、討ち死にの地(長田区明泉寺)に立ち寄り、監物太郎の忠義を称え顕彰するため、西国街道近くの現在の地に石碑を移したということです。」