『宿場町を歩く』その7。越ヶ谷宿③、中町浅間神社の隣に小さな駐車場があり、そこから家屋、石蔵、土蔵と細長く連なり、旧街道に面するところまでが『木下平助商店』となっている。

説明板によると明治期より金物商であったが、明治32年の大火で被災、その後再興されたもの。今も金物屋を営んでいるが、伺った日はシャッターが閉まっていた。

(木下平助商店)

向かいは『小泉家』、江戸時代から続く呉服屋さんで店舗の横に蔵が並んでいるのは越ヶ谷宿ではここ一軒のみである。

(小泉家)

(鍛冶忠商店)

隣にあるのが『鍛冶忠商店』、荒物屋を盛業中で座敷箒や笊、日除けに使うよしずなどが並んでいた。

(旧大野家)

少し先に『旧大野家』がある。これは秤商を営んでいた大野家が明治38年に建てた屋敷を2018年に改修、レストランやショップなど6軒の店舗が入居する古民家複合施設となっている。

(会田金物店)

その向かいが『会田金物店』、こちらも現役。店の中央部の柱に『トタン板釘針金』と『トタン板釘』という青色と黄色のホーロー看板が打ち付けてあるのが印象的である。

お隣は『遠藤家の倉』、銅板が打ち付けてあり、緑青の色が渋い。元は木綿問屋を営んでいた。

(稲荷屋)

『稲荷屋』という食堂が出てくる。こちらも盛業中、『季節天麩羅蒲焼』という看板がかかっている。奥の蔵カフェを見ようと入るが、稲荷屋の壁には昔の看板が薄く見えていくつかの品名があるが、志る古だけはなんとか判読できた。

奥の蔵カフェも面白そうだが、やはり週末しか開かないようだ。

(米長乾物店)

隣に『米長乾物店』、店は開いていなかったが、店の前のタバコ自販機は現役だった。

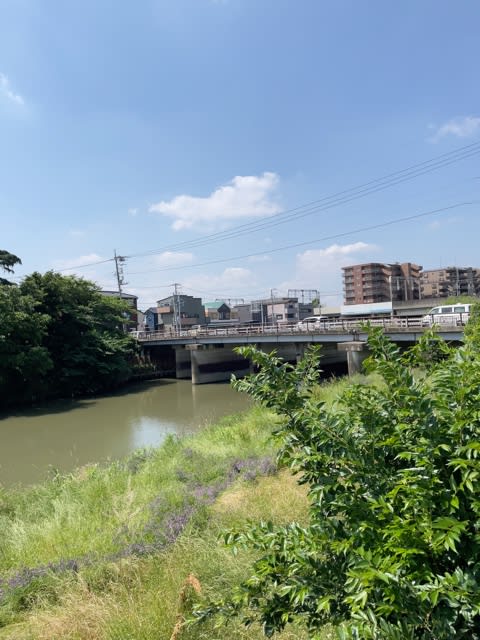

向かい側には『市神神明神社』があり、これを通り過ぎると元荒川が流れていて、大沢橋が架かっている。ここまでが越ヶ谷宿、この先は大沢宿である。

大沢宿に入っても相変わらず古くからの店舗は幾つも残っていた。

ここから再び越谷駅まで歩いて戻る。駅近くには大きな餅菓子屋(?)の伊勢屋さんの店が開いていて和菓子はもちろん、惣菜やおにぎり、飲むわらび餅まで商っており、喫茶室もあるみたいである。

駅並びには到着時には開いていなかった観光案内所『蔵屋敷』が開いていてマスコットのガーヤちゃんがお出迎え。日光街道宿場印もゲットして宿場町巡りを終えた。